|

|

|

|

|

川崎平右衛門定孝。江戸中期の名主で新田開発や治水、飢饉救済に取り組む。代官になり岐阜の治水事業や石見銀山の採鉱事業を行い勘定所の要職になったとか。

|

まいまいず井戸。渦巻き状の道を下って水を汲みます。かたつむりに似ているのでこの名前。古代から武蔵野に多く、井戸の掘り難い地に作られたもの。これは再現。 | 柄鏡(えかがみ)形敷石建物跡。縄文中期の遺跡を移設復元。呪術や祭祀と関係があるらしいとか。 |

|

|

|

| 矢島家の府中郵便取扱所。元は旅籠で明治になり府中初の郵便取扱所になる。窓口を中から見たところ。 | 矢島家。左側に窓口があります。 | 矢島家を裏から見る。 |

|

|

|

| 三岡(みつおか)家長屋門。1829年の建築。名主の分家の門。 | 屋根の下まで土壁がある置屋根構造というもの。 | 木立越しに見る田中家。一帯は府中郷土の森という広い公園。 |

|

|

|

| 府中郷土の森博物館本館。プラネタリウムもあります。 | くらやみ祭の花萬燈というもの。各町の青年会が制作し、美しさを競うとか。 | くらやみ祭の展示。武蔵国の国府祭を起源とするお祭り。神事は見ちゃいけないと、真夜中にやっていたのでこの名前。今は夕方六時渡御開始。 |

|

|

|

| 縄文時代のムラの展示。芸が細かいです。 | 縄文時代の石棒。まじないの道具。似たものを一戸でも見たなあ。 | 巨萬朝臣福信(こまのあそんふくしん)。武蔵国高麗郡出身で上京して出世、武蔵守になり国分寺を完成させたりした人。実際に武蔵国に赴任はしなかったとか。 |

|

|

|

| 国府が置かれていた頃の府中。府中とは国府の所在地の意味で、全国あちこちに地名として残っています。 | 江戸時代、甲州街道沿いの府中宿の光景。 | 今も残る高札場のある辻。 |

|

|

|

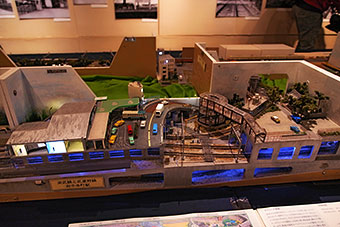

| サイノカミ。いわゆるどんど焼きですね。 | 鉄道模型の展示会もやっていました。これは南武線と武蔵野線が交わる府中本町駅の再現。 | 下河原緑道。国鉄の下河原線の廃線跡。元は多摩川の砂利を運ぶ鉄道で、競馬場へもつながっていたそう。武蔵野線開業で1973年に廃線。 |

|

|

|

| 坪宮(つぼのみや)。初代の武蔵国造を祀る神社。 | 高安寺観音堂。十八世紀前半の再建。 | 高安寺山門。明治五年の建築。高安寺は百足退治の伝説の田原藤太秀郷の館跡の見性寺というお寺が始まりとか。 |

|

|

|

| 山門の仁王像。石像にも見えますが、わかりません。 | 高安寺の墓地。どこに行っても木立が美しい街です。奥は田原藤太秀郷を祀る秀郷稲荷。 | 境内の弁慶硯の井戸。頼朝の怒りをかった源義経が見性寺と呼ばれていたこの寺で赦免祈願の写経をし、そのための水を弁慶が汲んだとか。 |