|

|

|

|

|

展示室への通路。この日は第一展示室(古代)がリニューアル中だったので、第二展示室(中世)から。

|

これは平安時代の藤原道長などの邸宅、東三条殿。寝殿造りの典型。極楽浄土が見えるでしょうか。 | いわゆる十二単などの往時の貴族の衣装。 |

|

|

|

| 九世紀から十三世紀にかけてのカタカナのいろいろ。 | これは東国の武士の館。 | 凝ったジオラマで、猿もいます。見てて楽しい。 |

|

|

|

| いろいろな店が並ぶ戦国時代の京の都。 | 田楽装束。十四世紀から十六世紀、民衆が力をつけ芸能も生まれた時代の展示。右の人が持つびんざさらは体験用もありました。 | 大鋸(おが)引き。室町時代に中国から伝わった縦引き鋸。初めて製材が可能になったとか。 |

|

|

|

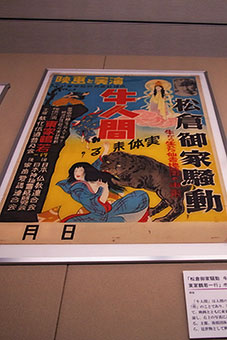

| 桂女(かつらめ)。中世に大堰川の鮎を売っていた女性。夜は戦陣や貴族の宴席には侍ったとか。中世は女性も様々な職業についた時代。 | 賑わう中世の市の様子。 | 特別展の見世物大博覧会にあった牛人間のポスター。いわゆる件(くだん)のことらしいです。「実体来る?」とありますが……。 |

|

|

|

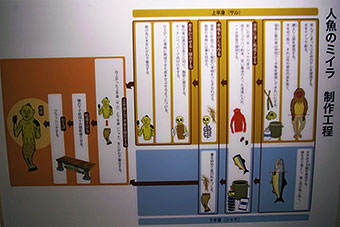

| 人魚のミイラの制作工程。上半身は猿で下半身は鮭。何とこれは江戸から明治には輸出されていたとか。 | 江戸時代の寺子屋の様子。他の絵でも、みんな大騒ぎ(笑)。 | 第三展示室は近世。これは日本橋付近の様子。 |

|

|

|

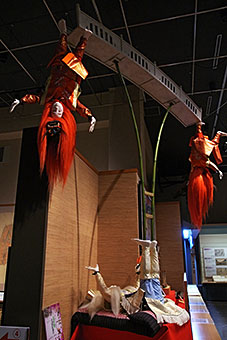

| これは「作り物」という見世物で、貝や包丁など寿司屋道具一式で作った二見浦。作り方の本までありました。 | 魚の干物などで作った三尊仏。バチは当たらないのか(笑)。 | 江戸末期の軽業師・早竹虎吉の曲差しという出し物。アメリカ公演まで行ったというスター。 |

|

|

|

| 角屋という旅籠の再現。伊勢参りで賑わった三重の椋本宿の宿。なお、実物もまだ存在しています。 | ここから二日目。これはのぞきからくり。江戸から明治にかけて流行ったもの。穴をのぞくとレンズで拡大された絵があり、口上と共に変わっていきます。 | 北前船と川船。江戸時代の運輸の主役は船。 |

|

|

|

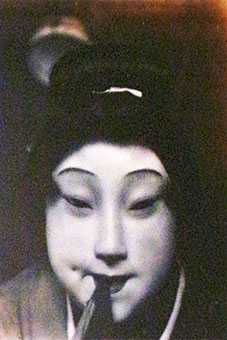

| 百姓一揆の展示。実は色々な準備や決まりのある要求貫徹のための闘争。歴博の展示は、支配者でなく民衆の側に立ったもので、非常に好感が持てました。 | 小豆島で今も続く中山農村歌舞伎のジオラマです。長野の祢津で同様のものを見たなあ。 | 幕末から明治にかけての人形師松本喜三郎の生人形の写真。 |