その店の扉は真っ赤に塗られていた。トリプロ街にも近い紅灯の街クラーシャのちょっと目立たない裏通りにある店だ。

店の名は〈赤い扉〉という身も蓋もないものだったが、常連客の間では、〈ロジャルコの店〉と呼ばれていた。ロジャルコというのはこの店の主の名前だ。もう齢八十になるらしいが、いつも若い女を二三人侍らせて、店の奥の席に座っていた。

真っ白な衿の大きな襯衣とはそぐわないしみの浮いた顔に乾いた笑みを浮かべて、ロジャルコはこう言った。

「あの娘はいい娘さ。誰だい、ふしだらな女だなんて言ってる奴は。あの娘はいい娘なのさ。俺がもうちょっと若かったらなあ」

そう言って、ロジャルコは硝子の酒杯から飛び切り高いディコンをすすった。両隣の女−二人とも蝉の羽のような透ける衣装をまとっていた−が、くすくすと笑って彼の股間をさするような仕草をした。

〈赤い扉〉は店の中も真っ赤だった。深々とした長椅子は深紅の絹張りで、卓子も赤く塗られていた。壁には厚地の赤い大きな布が掛かり、意図的に設えた襞が、無数の洋灯の光を浴びて複雑な影模様を作っていた。

店のあちこちから立ち上る煙草の煙には、微かな異臭が混じっていた。アシュハーか何か、麻薬が入っているのだろう。男と女の低い囁き声、突然始まる嬌笑、淫靡な喘ぎ声、酒杯がかちんと鳴る音、洋琴と提琴が絡み合う楽の音、そういったものが、店の中に漂っていた。

「そうさ、俺があと十ばかり若ければなあ。ああ、今晩もお出ましのようだ。〈赤い扉〉の女王様、ふしだらなスラッティーのご来店だ」

店主が震える指で入り口の方を指し示した。私は首をねじって、そちらに視線を向けた。いや、男も女も店中の者たちが、そちらに目を向けていた。

出入り口につながる赤い幕が引かれ、女が入ってきた。店中の者の視線がその女に注がれた。女は艶やかな笑みでそれに応えて、太腿まで切れ込みの入った黒い服の裾を翻して、店の奥へと向かった。

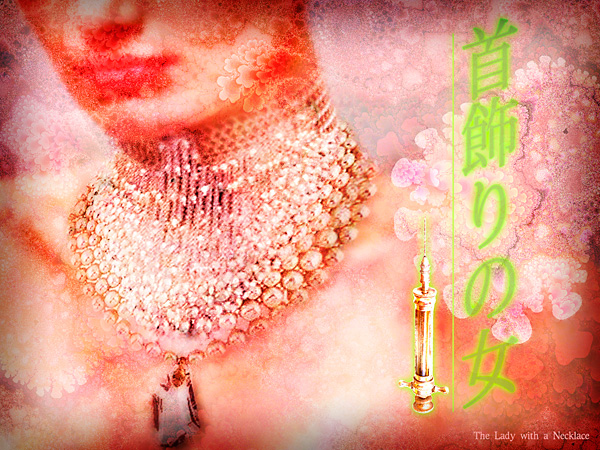

艶のある黒い生地の衣装は、胸元が大きく開き、乳房がはみ出しそうだ。銀と真珠、それに水玉か何かを編み込んだ幅広の首飾りが首を覆い、胸の谷間には首飾りから下がる特大の金剛石が煌めいていた。青白い肌に淡い虹色と銀の輝きがよく似合っていた。

瞳は黒く、髪も黒い。目元には紫色の深い影、唇には沈んだ色合いの紅を引き、黒い爪化粧をしていた。彫りの深い硬質な美貌は、どこか大理石の彫像を思わせた。少しばかり痩せ過ぎなのと、青みを帯びた白い肌がそう思わせるのかもしれない。

黒髪は頭の上で結い上げられ、銀色の蜘蛛の巣のような髪留めでまとめられていた。そこにもちらちらと光る宝石が鏤められていた。

女は店主のもとへ挨拶に来た。ロジャルコは両脇を半裸の女に支えられて立ち上がり、銀の首飾りの女と軽い抱擁を交わした。

「おお、スラッティー、今宵もまた格別の美しさだ。楽しんでいっておくれよ」

「ありがとう、ロジャルコ」

スラッティーと呼ばれた女は、低いかすれ気味の声でひと言答えた。彫像のような美貌とはそぐわない、生々しい色香を含んだ魅惑的な声だった。

「あら、お見かけしない顔ね」

女は近くの席に座っていた私を一瞥し、目顔で挨拶をした。私は手にした酒杯をあげて、曖昧に返した。

「ああ、ゼネコス伯爵からのご紹介だ。ネクラン・ナーヴス氏だ。交易商というより探検家かな。ナクシャッツ帰りだそうだ」

ロジャルコは偽の紹介状を疑ったりはしなかった。依頼主が用意した仕立ての良い夜会服、それに何よりダズン金貨がものを言ったのだろう。

私は酒杯を置いて立ち上がり、手を差し出した。

「エーヴン、ネクラン・ナーヴスです」

「スラッティーよ。随分堅苦しいご挨拶ですこと。エーヴンなんて挨拶、お婆様からしか聞いたことがなくてよ」

彼女の白い手は夜気で冷えたのか、随分と冷たかった。湿った、吸い付くような感触がした。不意にスラッティーは手に力を込めて私を引き寄せ、左手を私の首にまわした。

「ほら、もう少し親密なご挨拶よ」

女は舌先で私の耳たぶに触れた。冷たい手とは違って、彼女の舌先は奇妙に熱っぽかった。やけに甘ったるい香水の匂いがした。

突き放すように私を解放すると、笑いながら彼女は奥の席へと去った。待ち構えていたように数人の男女が立ち上がり、嬌声をあげて抱擁を交わす。スラッティーは彼女と良く似た背格好の青い衣装の美しい女と、ひと際長く抱き合い、恋人同士のように口づけをかわした。それから長椅子に沈み込むように座り、差し出された煙管をくわえ、差し出された硝子の杯から酒をあおった。

私は良い香りのするディコンをすすりながら、ロジャルコが差し向けてくれた薄物をまとった女の質問に適当に答えた。ナクシャッツの密林王国では、誰もが乳房を露にしていると言うと、彼女は「そんなのつまらないわね。見せる楽しみも脱がす楽しみもがなくなっちゃうじゃないの」と言った。

スラッティーは、紫煙の向こうで何人もの洒落者の男女に囲まれ、談笑し、嬌笑をあげ、杯を干し、男とも女とも口づけをかわした。

「あの女性は常連かい」

私の太腿をなで回していた女は、真っ赤に塗った唇を少し尖らして、拗ねたような口調で答えた。

「気になるのね、あの牝狐が。みんなそう。男はもちろん女も。あの青い服の娘が目下の恋人ね。右隣で気を惹こうとしている優男も関係があるらしいわ。女は金貸しの娘、男はシュヌベル大学の教授様よ。みんな、すぐにスラッティーの虜。どうにかしてるわ。あんな血色の悪い女、きっと病気持ちよ」

半裸の女はあからさまな敵意を見せた。私は彼女の健康そうな太り肉を褒めそやしながら、もう少し話を聞き出した。三月ばかり前からスラッティーはこの店に現れた。誰かの紹介がなければ入れない店だが、二言三言彼女がロジャルコに囁くと、店主は二つ返事で迎え入れた。以来、彼女はこの店の花となった。

銀と真珠の首飾りが彼女の標だった。白い首を覆う白銀と虹色の首飾りの印象から、彼女は〈首飾りの女〉とも言われていた。蔑称は〈ふしだらなスラッティー〉、彼女を嫉む、主に女たちが使う名前だった。

店の名は〈赤い扉〉という身も蓋もないものだったが、常連客の間では、〈ロジャルコの店〉と呼ばれていた。ロジャルコというのはこの店の主の名前だ。もう齢八十になるらしいが、いつも若い女を二三人侍らせて、店の奥の席に座っていた。

真っ白な衿の大きな襯衣とはそぐわないしみの浮いた顔に乾いた笑みを浮かべて、ロジャルコはこう言った。

「あの娘はいい娘さ。誰だい、ふしだらな女だなんて言ってる奴は。あの娘はいい娘なのさ。俺がもうちょっと若かったらなあ」

そう言って、ロジャルコは硝子の酒杯から飛び切り高いディコンをすすった。両隣の女−二人とも蝉の羽のような透ける衣装をまとっていた−が、くすくすと笑って彼の股間をさするような仕草をした。

〈赤い扉〉は店の中も真っ赤だった。深々とした長椅子は深紅の絹張りで、卓子も赤く塗られていた。壁には厚地の赤い大きな布が掛かり、意図的に設えた襞が、無数の洋灯の光を浴びて複雑な影模様を作っていた。

店のあちこちから立ち上る煙草の煙には、微かな異臭が混じっていた。アシュハーか何か、麻薬が入っているのだろう。男と女の低い囁き声、突然始まる嬌笑、淫靡な喘ぎ声、酒杯がかちんと鳴る音、洋琴と提琴が絡み合う楽の音、そういったものが、店の中に漂っていた。

「そうさ、俺があと十ばかり若ければなあ。ああ、今晩もお出ましのようだ。〈赤い扉〉の女王様、ふしだらなスラッティーのご来店だ」

店主が震える指で入り口の方を指し示した。私は首をねじって、そちらに視線を向けた。いや、男も女も店中の者たちが、そちらに目を向けていた。

出入り口につながる赤い幕が引かれ、女が入ってきた。店中の者の視線がその女に注がれた。女は艶やかな笑みでそれに応えて、太腿まで切れ込みの入った黒い服の裾を翻して、店の奥へと向かった。

艶のある黒い生地の衣装は、胸元が大きく開き、乳房がはみ出しそうだ。銀と真珠、それに水玉か何かを編み込んだ幅広の首飾りが首を覆い、胸の谷間には首飾りから下がる特大の金剛石が煌めいていた。青白い肌に淡い虹色と銀の輝きがよく似合っていた。

瞳は黒く、髪も黒い。目元には紫色の深い影、唇には沈んだ色合いの紅を引き、黒い爪化粧をしていた。彫りの深い硬質な美貌は、どこか大理石の彫像を思わせた。少しばかり痩せ過ぎなのと、青みを帯びた白い肌がそう思わせるのかもしれない。

黒髪は頭の上で結い上げられ、銀色の蜘蛛の巣のような髪留めでまとめられていた。そこにもちらちらと光る宝石が鏤められていた。

女は店主のもとへ挨拶に来た。ロジャルコは両脇を半裸の女に支えられて立ち上がり、銀の首飾りの女と軽い抱擁を交わした。

「おお、スラッティー、今宵もまた格別の美しさだ。楽しんでいっておくれよ」

「ありがとう、ロジャルコ」

スラッティーと呼ばれた女は、低いかすれ気味の声でひと言答えた。彫像のような美貌とはそぐわない、生々しい色香を含んだ魅惑的な声だった。

「あら、お見かけしない顔ね」

女は近くの席に座っていた私を一瞥し、目顔で挨拶をした。私は手にした酒杯をあげて、曖昧に返した。

「ああ、ゼネコス伯爵からのご紹介だ。ネクラン・ナーヴス氏だ。交易商というより探検家かな。ナクシャッツ帰りだそうだ」

ロジャルコは偽の紹介状を疑ったりはしなかった。依頼主が用意した仕立ての良い夜会服、それに何よりダズン金貨がものを言ったのだろう。

私は酒杯を置いて立ち上がり、手を差し出した。

「エーヴン、ネクラン・ナーヴスです」

「スラッティーよ。随分堅苦しいご挨拶ですこと。エーヴンなんて挨拶、お婆様からしか聞いたことがなくてよ」

彼女の白い手は夜気で冷えたのか、随分と冷たかった。湿った、吸い付くような感触がした。不意にスラッティーは手に力を込めて私を引き寄せ、左手を私の首にまわした。

「ほら、もう少し親密なご挨拶よ」

女は舌先で私の耳たぶに触れた。冷たい手とは違って、彼女の舌先は奇妙に熱っぽかった。やけに甘ったるい香水の匂いがした。

突き放すように私を解放すると、笑いながら彼女は奥の席へと去った。待ち構えていたように数人の男女が立ち上がり、嬌声をあげて抱擁を交わす。スラッティーは彼女と良く似た背格好の青い衣装の美しい女と、ひと際長く抱き合い、恋人同士のように口づけをかわした。それから長椅子に沈み込むように座り、差し出された煙管をくわえ、差し出された硝子の杯から酒をあおった。

私は良い香りのするディコンをすすりながら、ロジャルコが差し向けてくれた薄物をまとった女の質問に適当に答えた。ナクシャッツの密林王国では、誰もが乳房を露にしていると言うと、彼女は「そんなのつまらないわね。見せる楽しみも脱がす楽しみもがなくなっちゃうじゃないの」と言った。

スラッティーは、紫煙の向こうで何人もの洒落者の男女に囲まれ、談笑し、嬌笑をあげ、杯を干し、男とも女とも口づけをかわした。

「あの女性は常連かい」

私の太腿をなで回していた女は、真っ赤に塗った唇を少し尖らして、拗ねたような口調で答えた。

「気になるのね、あの牝狐が。みんなそう。男はもちろん女も。あの青い服の娘が目下の恋人ね。右隣で気を惹こうとしている優男も関係があるらしいわ。女は金貸しの娘、男はシュヌベル大学の教授様よ。みんな、すぐにスラッティーの虜。どうにかしてるわ。あんな血色の悪い女、きっと病気持ちよ」

半裸の女はあからさまな敵意を見せた。私は彼女の健康そうな太り肉を褒めそやしながら、もう少し話を聞き出した。三月ばかり前からスラッティーはこの店に現れた。誰かの紹介がなければ入れない店だが、二言三言彼女がロジャルコに囁くと、店主は二つ返事で迎え入れた。以来、彼女はこの店の花となった。

銀と真珠の首飾りが彼女の標だった。白い首を覆う白銀と虹色の首飾りの印象から、彼女は〈首飾りの女〉とも言われていた。蔑称は〈ふしだらなスラッティー〉、彼女を嫉む、主に女たちが使う名前だった。