|

|

|

|

|

可動式の水門です。元は1630年に関東郡代伊奈半十郎忠治によって設けられた農業用の取水堰。当時は葦と竹を使った伊奈流という工法。

|

樺太探検で有名な間宮林蔵の像。間宮林蔵はこの地の生まれで、幕府の役人に土嚢の固定方法を教えたのが機で役人になったとか。 | 小貝川に突き出した岡堰水神岬公園。 |

|

|

|

| 岬の水神宮と岡堰築造記念碑。碑は大正八年のもの。 | 祠の中には石岡の常陸国総社宮神璽が。 | 岡堰近くのこの建物は、何とキリンビール取手工場の取水場。小貝川の水で作られていたとはちょっと驚き。 |

|

|

|

| 近くの延命寺というお寺。1135年に覚鑁上人が将門供養のための地蔵を建立したのが仏頭山で、そこからできたお寺とか。 | 近くの下高井の妙見八幡宮。高井城の鬼門除けらしいです。将門が妙見信仰で、高井城に関わりのある相馬氏は元は千葉氏で将門の子孫だからとも。 | 中にはなんとなくかわいい社が収められていました。 |

|

|

|

| すぐ側には相馬八十八ヶ所の五十二番のお堂がありました。左手奥には高井城の大門があったとか。 | 高井城に行く途中にあった横道。 | 根っこがカッコいい。 |

|

|

|

| 高井城跡。この先が主郭。市内で一番大きい戦国時代後期の城。 | これは土塁と堀の跡。守谷城主相馬治胤の弟相馬胤永が城主だったとか。1590年の秀吉の小田原攻めで下総の相馬氏は滅亡。城も廃城になったそう。 | 主郭の跡。城主の館があったようです。 |

|

|

|

| 主郭の下の方は芝生の広場になっていました。高井城址公園です。 | あやめや句碑がありました。奥が主郭のあったところです。 | 高源寺。931年創建とも1368年開基とも。門は元は茅葺き。 |

|

|

|

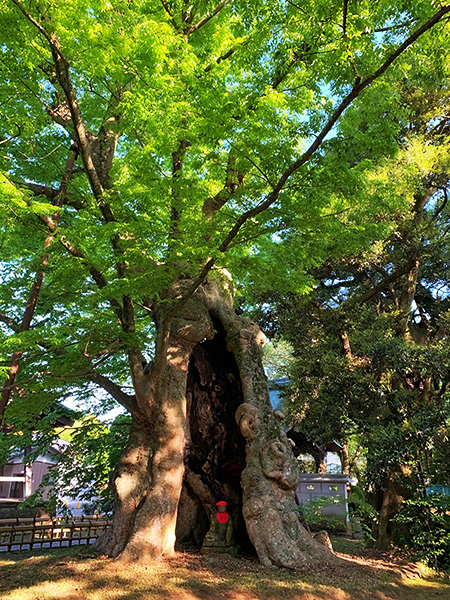

| 本堂はコンクリ。高井城主馬胤永の菩提寺とか。 | 地蔵欅には子育て地蔵が安置されています。穴は火災でできたものとか。 | 右が地蔵欅。真ん中のスダ椎も保存樹木。左側の木も生きております。 |

|

|

|

| 左側の堂宇は相馬霊場の四十九番です。 | 高源寺近くの香取八坂神社。参道の木々が素晴しい。 | 下高井朝市広場なるものがありました。コロナでお休み。 |