|

|

|

|

|

嘉瀬川の宮の淵。淀姫神社は1646年の創建時にはこの辺りにあり、それで宮の淵。初代小城藩主鍋島元茂が勧請。昭和初期までは屋形船もあったとか。

|

ここにも斎藤茂吉の歌碑。大正九年に静養のため一月近く古湯温泉に滞在。三十八首を詠んだそうです。 | かめや恵比須。和菓子屋かめやの側にあるけど、創業前からのものとか。 |

|

|

|

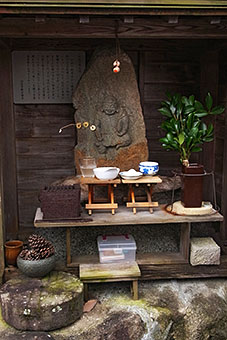

| 嘉瀬川対岸には煉瓦造りの発電所がありました。 | 旅館東京家の脇にある(多分)薬師如来象。 | ここから神埼。駅はなかなかカッコいい。長崎街道沿いの神埼宿にはちょっと歩きます。 |

|

|

|

| 途中で見かけた国際かまどとある建物。もみ殻を燃料にするかまどで、昭和二十〜三十年代に普及したとか。 | 円楽寺。明治十九年に布教のためウラジオストックに派遣され現地で亡くなったこのお寺の住職、多門速明の墓があるそうで。 | 光自転車という看板の転の字が旧字体です。 |

|

|

|

| 煉瓦の蔵を利用した米粉クレープのお店。明治二十六年開業の大石銀行の倉庫とか。 | 金物屋さんだったようです。長崎街道沿いのお店です。 | 街中を流れる馬場川。かつては筑後川を経由して有明海と結ぶ交通路。 |

|

|

|

| 川へ降りる石段です。 | 街道沿いに並ぶ店。 | 櫛田宮の方へ馬場川を渡る橋の袂の家。 |

|

|

|

| 馬場川。つい何枚でも写真を撮ってしまいます。 | 半分はバイク屋になっている中華料理屋。元は何だったのでしょうね。 | 櫛田宮の入り口の曲がり角。 |

|

|

|

| 櫛田宮の一の鳥居。1930余年前に景行天皇が創建したという話ですが、景行天皇は実在性が疑問視されております。 | 馬がいました。櫛田宮を祀ったら、神の幸を受けて平和郷となったので、神幸(かむさち)と名付けられ、これが神埼の興りとか。 | 琴の楠。景行天皇が琴を埋めたら芽が出て楠になったとか。樹齢千年とも。 |

|

|

|

| 琴の楠。清浄な人が息を止めて七会半回ると琴の音色が聞こえるとか。 | 琴の池を渡る太鼓橋です。 | 琴の池にある弁財天。 |

|

|

|

| 太鼓橋を渡ると神門があります。 | 拝殿。1779年に藩主鍋島治茂が再建したもの。子どもがずっと猫と遊んでいました。 | 本殿は1786年にやはり藩主鍋島治茂が再建。 |