|

|

|

|

|

都司家の脇は神楽岡神社への道。

|

法正寺。1489年の創建。山門は1853年のもので本堂はそれより古いとか。戦国時代にこの地を支配した秋山氏の菩提寺。水戸黄門の助さんの父の墓があるとか。 | 助さんは子どもの頃宇陀で過ごしたとか。これは神楽岡神社。天照がこの地に来た時、侍従の神々が神楽を奏したからとか。 |

|

|

|

| 本殿です。 | 茶房になっているあゆみ家。江戸後期のもの。 |

長隆寺は新しい建物ですが、創建は1424年。 |

|

|

|

| ちょっと変わった形の袖卯建。 | 黒川本家。1791年より,もう少し古い建物。代々葛を商っていたとか。 | 黒川本家。大きな家です。 |

|

|

|

| こちらはこぢんまりとした家。 | 虫籠窓が切れているように見えますが、続きがあったのか? | 林家。1830年の建築。拾生(ひろう)屋という屋号でたばこや材木など商う。元はたばこや安兵衛と呼ばれていたとか。 |

|

|

|

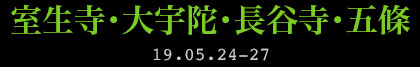

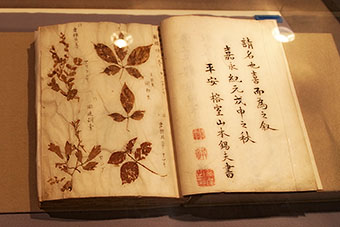

| 森野吉野葛本舗。創業は南北朝の頃で450年くらい昔。奥に江戸時代からの薬園(薬草園)があります。 | 資料館の草木葉譜。五代目藤助が作った植物標本集。 | 松山本草。江戸中期、森野賽郭(さいかく)作った動植物図鑑。 |

|

|

|

| 植物だけでなく、鯨まで載っています。 | 裏山の薬園に向かう途中には石水亭が建っています。 | 森野賽郭の孫、石水が隠居所として建てたもの。 |

|

|

|

| 薬園に向かう坂道。十一代賽郭(初代藤助)は薬草の研究が好きで、幕府の薬草採種に同道、薬園を興し、幕府官園の補助機関にもなったそう。 | 坂道から見下ろした森野葛本舗。 | 賽郭が晩年住んだ桃岳庵(とうがくあん)は補修工事中でした。ここで松山本草を書き上げたそう。 |

|

|

|

| 賽郭祠堂。賽郭の偉業を伝えるため息子が建てたもの。 | 賽郭夫妻と忠臣の木像があったそうですが、修復中。建物も要修復ですね。 | 薬園は今もたくさんの植物が育てられています。今もの残る薬園は、小石川植物園とここだけだとか。 |

|

|

|

| 知止荘(ちしそう)。昭和五年に国の史跡に指定された記念に地元有志が建てたもの。 | サンシュユ。賽郭が薬草採種の功績によって将軍吉宗から下付された薬草木のひとつが大きくなったもの。 | まだまだ続く古い街並み。 |

|

|

|

| 森岡家・紀州や。大正末期の建築。この街では珍しい妻入り。旅館もやっていたそうです。 | 田中日進堂は和菓子屋さん。 | 真ん中の建物には煙出しがあります。右手は黒川醤油店。 |