|

|

|

|

|

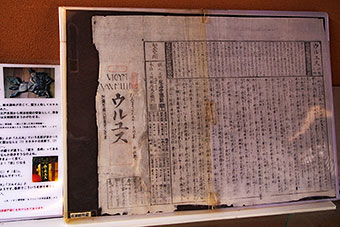

森田家・諸木野屋に残る古い薬の看板。明治初年まで薬や雑貨を売っていたそうです。

|

ちょっとむくり屋根の家。 | 竹田家。江戸末期の建築。虫籠窓もそれぞれの意匠です。二戸一町屋といって、二軒をつなげた形の家。 |

|

|

|

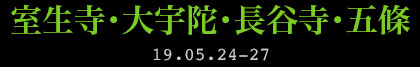

| 薬の館の唐破風つきの看板。江戸末期の建築。 | 薬問屋だった細川家を改修して薬関係の展示館になっています。 | ウルユスという薬の展示。1813年発売の日本初の洋名売薬。「空」という字を分解してウルユス。胃を空にするという意味の胃腸薬。 |

|

|

|

| ずらりと並ぶ薬の看板。ツヨールとか健脳丸とか、なかなかすごいです。 | 猫イラズって今でもあるのでしょうか。 | 星製薬の看板。あの星新一のお父さん、星一が創業した会社。東洋の製薬王といわれたとか。日本初のチェーンストアも確立。 |

|

|

|

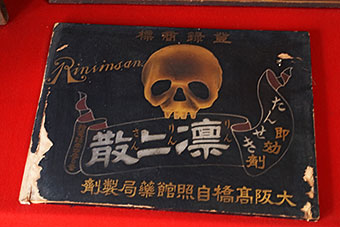

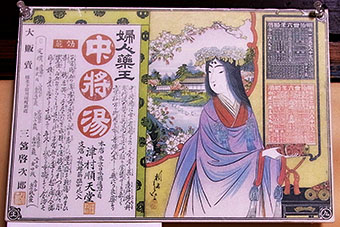

| 凛二散(りんりんさん)という痰や咳の薬の看板。しかし、なぜ髑髏? | 日本書紀にある720年に行われたという日本初の薬狩りの様子を描いた絵。 | 中将湯の広告。いわゆる婦人薬。津村順天堂(今のツムラ)です。創業者の津村重舎は大宇陀の出身。 |

|

|

|

| 漢方薬の諸々の材料。上段はサルノコシカケ。 | 奥には蔵がありました。中は藤沢薬品(現アステラス製薬)関係の展示。創業者津村重舎は母の実家であるこの細川家で生まれました。 | 藤沢樟脳の大きな看板。魔除の鍾馗さんがトレードマーク。 |

|

|

|

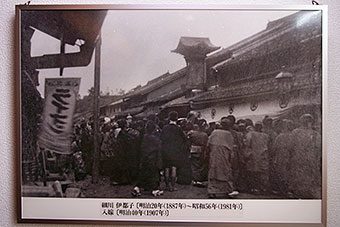

| 細川家のかまど。 | 裏手から蔵を見る。 | 明治四十年の入り嫁の時の写真。 |

|

|

|

| いろんな形の古い家が並んでいます。正しくは宇陀松山というところ。重要伝統的建造物群保存地区。 | 江戸時代は宇陀松山藩から天嶺へ。お城もある城下町。交通の要衝で栄えたところ。 | 横に入る道です。 |

|

|

|

| 川尾家。菱形の虫籠窓が珍しい家。江戸末期のもの。 | 山邊家。1785年頃の建築。大宇陀で一番古いそう。かつては宇陀紙問屋の総元締め。 | これは二戸一町屋でも、二軒の大きさが違う子持ち長屋という形でしょうか。 |

|

|

|

| 和菓子屋さんに奈良漬の店などが並んでいます。 | ちょこっと卯建のようなものがある家。 | 珍しいモダンな?本屋さん。 |

|

|

|

| 庶民的な雰囲気。 | 道はゆるくカーブして、家並はまだ続いています。 | 都司家。明治元年頃の建築。更紗屋の屋号で紺屋、油問屋などを営む。慶恩寺の僧侶が使った座敷玄関があるそう。 |