|

|

|

|

|

起きあがりこぼし型の工事現場の照明。かわいい。

|

嶋新支店。大正十三年のもの。煙草や荒物のお店でした。 | こちらは漆塗りのお店。喜多方は会津漆器の産地でもあります。 |

|

|

|

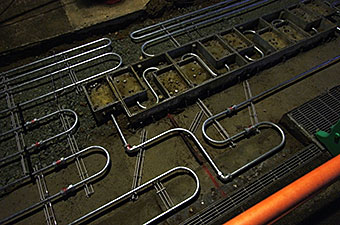

| 何の工事かと思ったら、融雪パイプなのでした。水ではなく熱で溶かすようです。 | 市役所近くにある三階建ての元旅館の建物。あたりは飲み屋街。 | すぐ近くの御清水稲荷神社。手前の橋は幸福橋です。 |

|

|

|

| 稲荷神社の御清水。これも飯豊山からの伏流水でしょうか。 | 鳥居はみんな金属製。近隣の飲食店からのもののようです。 | 唐獅子も龍も鋭い目つき。 |

|

|

|

| 喜多方蔵品美術館。豪商豪農の美術品を展示。残念ながら、見る時間がありませんでした。 | 若喜商店の煉瓦蔵。昼間見るとこんな感じ。 | 昼間はスイッチオフの起きあがりこぼし。 |

|

|

|

| 駅近くに熊野神社がありました。 | 熊野神社境内の蛍塚。1847年に地元の俳人らが建てたもの。「草の葉を落つるより飛ぶ蛍かな」という芭蕉の句碑。 | 駅近くの農協の巨大な倉庫。 |

|

|

|

| 新宮熊野神社へ向かいます。駅のすぐ近くですが、蔵のある農村地帯。 | 大きな蔵のある農家。 | 煉瓦の蔵もありました。 |

|

|

|

| 田んぼの向こうに山々が連なります。 | 新宮城跡。新宮熊野神社近くの城館の跡。1212年に新宮氏が築き、二百年ばかりあたりを支配、葦名氏に1420年に滅ぼされたとか。 | 新宮熊野神社の鳥居。ここだけは人がいっぱい。無人状態で撮るのは不可能でした。1089年に源義家が造営した神社。 |

|

|

|

| 参道入口にある御神木。ねじれ方が尋常ではありません。 | 参道脇の観音堂です。 | 大銀杏と長床が見えてきました。けっこうな人出です。 |