|

|

|

|

| これは七番。ひたすら上り坂。 | これは八番。 | 立葵がきれいに咲いていました。 |

|

|

|

| これは一本松子安地蔵尊とありました。 | 谷の中、緑に覆われて大きな古い家がありました。 | ここは十三、十四、十五と三つまとまっていました。 |

|

|

|

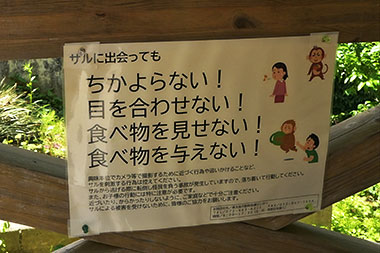

| 辻子谷水車郷。明治陶から大正にかけて川沿いに水車が四十四輌も置かれ、漢方薬や香辛料の粉末製造をしていたそう。 | 猿が出るようです。 | 2010年完成とのことですが、だいぶ傷んでもう動いていないようでした。近くには今も漢方薬の工場があり、それらしいにおいが漂っていました。 |

|

|

|

| 辻子谷の朽ち果てようとする家。 | これは興法寺が建てた地蔵堂のようです。右に行くと妙覚寺というお寺があるというので、行ってみると……。 | ちょっと恐ろしい感じに。 |

|

|

|

| 舗装はされていますが……。 | 音川を渡るすなくら橋。奥にあるのは一成寺というお寺。 | 一成寺の入口に並ぶ石仏たち。 |

|

|

|

| 民家のようですが、こうしたお寺は朝鮮寺といい、在日韓国・朝鮮人の人たちが建てたものだそう。巫女さんがいるシャーマニズム的信仰らしいです。 | 橋の袂の石仏。何番かはわかりません。 | 橋を渡ると祠がいろいろ集まっていました。 |

|

|

|

| 覆い屋が平行四辺形になっていました。 | 緑が濃くなる中、道は続きます。 | 奥之院、石上滝とあります。橋の袂の建物に慈雲寺とあったので、その奥之院なのでしょうか。 |

|

|

|

| 下を見るとそれらしい建物や狐がいました。 | 七丁と刻まれた石。下から七丁目ということでしょうか。 | 分かれ道に出ました。左に行くと興法寺。右は三昧尾石造十三重塔とあります。左の両辨様の御墓所参詣道というのは右の道のことらしいです。 |

|

|

|

| とりあえず、寄り道はせずに興法寺へ向かいました。ホントに山の中。 | 右へ入っていくと弘法大師氷室瀧というのがあるらしいです。鳥居と祠の向こうにあるのは茶店の跡? | 急な石段を登ります。 |

|

|

|

| やっと目的地が見えてきました。 | 石段の踊り場の石仏たち。 | 石垣がお城のようです。当時のものかはわかりませんが、南朝方の城塞になって焼けたり、応仁の乱でも焼失したそう。 |