|

|

|

|

|

これは鵜沼家という武家屋敷。岩城家の家臣の家で江戸末期のもの。

|

中には小松天嶺という書家の作品を展示。 | 鎌田家。藩主代々のお抱え鍛冶の家。どんぶり鍛冶と言われていたそうですが、どうして? 中はぜんまい織の体験工房。 |

|

|

|

| 奥の座敷の入口に、鶴が機を織っている場合もあるので、静かにお開けくださいと書いてありました。静かに開けたんだけどなあ。 | 松村家は藩の馬術師範で、藩校最後の学正を出した家。中では雛祭りでした。昔は段飾りにしなかったというから、こんな感じ? | 松村家です。 |

|

|

|

| 野良着のやかた作右衛門館。今野清作という人が収集した刺し子や野良着を展示。右の女性はかぶりものという長手ぬぐいで顔を覆っています。 | かぶりものは、寒さや風、日焼け、汗などから顔を守るもの。女好きの殿様から身を守るためという説も。妙にエロティックなマネキンさん。 | 仁部富之助記念館。町内出身の水稲品種改良の父といわれる人の記念館。野鳥研究でも有名な人だそうです。建物は薬局の蔵の移築。 |

|

|

|

| その内部。中央は仁部富之助の仕事場の再現。冷害に強い陸羽132号という品種を作り出した人。野鳥研究では「鳥のファーブル」と呼ばれる人。 | 亀田歴史館。亀田の歴史や伝説、民話を展示するところだというのですが……。 | 入ると暗い中であやしい光が……。タイムスリップというイメージのようです。 |

|

|

|

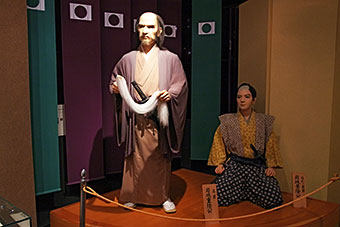

| 歴史や伝説をご紹介。天鷺というのは、八世紀末に坂上田村麻呂の侵略軍と戦った蝦夷の豪族天鷺速男(あまさぎはやお)から来ているそうな。 | 真田幸村の娘、御田姫。二代藩主宣隆の継室となり、三代目の重隆を産む。薙刀を女性たちに教えているところを見初められたとか。 | 三代の重隆は新田開発などをした名君だったそうで。でも、息子の景隆は吉原通いで勘当、幽閉の身に。 |

|

|

|

| 出来た頃はもっと見る物もあったようなのですが、今は薄暗くて、何だかねえ。 | 出口もタイムスリップ。 | これはつぶれてしまった天鷺遊園の入口付近。左は売店で奥が入場口だったようです。 |

|

|

|

| 忍の泉とありますが、天鷺遊園の案内図に忍者の絵があったので、そういう関係? | ここに天鷺遊園があったらしいです。観覧車などもあったようです。 | 亀田城佐藤八十八美術館の御立派な石垣と門。でも、往時は陣屋で石垣も城門もなかったそうです。冬はここから入れません。 |

|

|

|

| 横から入って、ここが美術館の入口。石脇の佐藤家三代の美術収集品などを展示。 | 道川地区に伝わる八橋(やばせ)人形という土人形。秋田市の八橋地区で作られたものとか。 | 雛人形だけでなく、いろいろあります。なんか、ほんわかしていて、これ、好きだなあ。 |