|

|

|

|

|

遊廓関係の展示がけっこうありました。再現された遊女と遊廓。

|

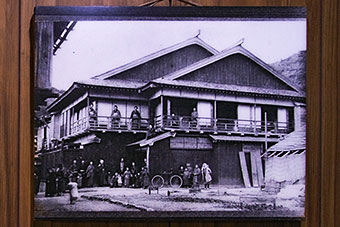

相対死(心中)を遂げた遊女の供養塚や遊女の墓の写真です。 | 明治三十八年に建てられ遊廓大黒屋の写真。最後の遊廓として建物が近年まで残っていたようです。 |

|

|

|

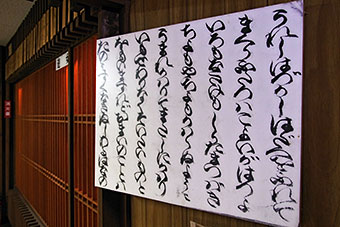

| 心中口説(くどき)。心中があると七七調の韻文が作られ、町の人々が買い求めて盆踊りに歌い踊ったとか。 | 相川郷土博物館の建物は御料局佐渡支庁。明治になり国営化され、明治二十二年から二十九年までは宮内省の所管、その後、三菱合資会社に払い下げ。 | 右側は御料局時代の鉱山長室のある建物、左は相川銀行本店後に第四銀行相川支店。 |

|

|

|

| 1913年の建築で1976年に羽田からこの地に移築されて相川文書館となっています。 | 鋳造工場跡。鉱山に必要な機械部品を作っていたところ。 | 50メートルシックナー(泥鉱濃縮装置)。泥状の金銀を含む鉱液の水分を分離する装置とか。1940年の完成。 |

|

|

|

| 北沢青化・浮選鉱所。緑に埋もれ、古代の遺跡のよう。ここでカメラがフリーズ。多いに焦る(笑)。 | 二十分ほどでなぜか復活。ほっとしました。濁川対岸から見た旧御料局佐渡支庁の全景。 | インクライン。斜面の物資運送を行うための装置。 |

|

|

|

| 北沢浮遊選鉱場。115メートルもある巨大な施設。 | 火力発電所。ここから電力を供給。 | 濁川沿いの風景。 |

|

|

|

| これは街中にあった古典的本屋さん。時間切れで大間港や水金町の遊廓跡へは行けず。うーん。 | バスを乗り継いで真野に到着。これは佐渡歴史伝説館。龍は、流された順徳上皇が海に刀を落としたけど、和歌を詠んだら龍神が拾ってくれたという話から。 | 流罪となり殺された父日野資朝の仇討ちをした息子の阿新丸(くまわかまる)が、竹で堀を乗り越えて脱出する場面。 |

|

|

|

| 中はリアルな動く人形で流罪になった人の伝説を中心に紹介。これは佐渡で生まれた順徳上皇の娘慶子女王。 | 順徳上皇。1221年、承久の乱に敗れて佐渡へ流罪。二十二年を島で過ごして四十六歳で没。 | 1271年、佐渡に流罪が決まった日蓮が鎌倉の龍口で殺されそうになったら、電光の奇跡が起こって助かったという場面。佐渡には三年いました。 |

|

|

|

| 1434年に足利義教に疎まれて流された観世元清(世阿弥)が雨乞いの舞を舞うと雨が降ったという話。雨乞いの面は今も保存されているとか。 | 世阿弥観音なる像がありました。なお、佐渡に能が広まったのは、江戸時代になってからだそうで。 | 爺さん婆さんが何やら方言で話しかけてきます。手前の客も人形。 |

|

|

|

| 民話のコーナー。これは安寿と厨子王。佐渡に売られていた母と厨子王が再会する場面。 | こちらは鶴女房(鶴の恩返し)。木下順二の戯曲『夕鶴』は佐渡の民話『鶴女房』が元とか。 | おけさ伝説。飼い猫がケサという娘に化け、歌や踊りふぇ飼い主を助けたのがおけさ節の始まりという話。ほんとは九州から北前船で伝わってきたとか。 |