|

|

|

|

|

三松という松阪牛のステーキハウス。なぜか合掌造り風。

|

養泉寺というお寺の境内にある門? 城下町らしくお寺もいっぱいあります。 | 清光寺の蔵作りのお堂です。 |

|

|

|

| 本覚寺というお寺。1701年の再建。屋根が二段になっているようでおもしろい。 | 鯛屋という旅館。名前は鯛屋でも料理はもちろん松阪牛。創業二百二十年。 | 松阪牛の老舗和田金は巨大なビル。明治十一年の創業。 |

|

|

|

| 三井家発祥の地。1622年に家祖三井高利がここで生まれたそうで。1673年に江戸に開いた越後屋呉服店が後の三越。 | 長谷川家。江戸に店を構えた木綿商人の屋敷。現在はマルサン長谷川という不動産業のようです。 | 中央の家が本居宣長の親友小泉見庵の家。お向かいさんで家業も同じお医者さん。 |

|

|

|

| 本居宣長旧宅跡。建物は松阪公園に移築されています。七十二歳で亡くなるまで六十年間ここに住んでいました。 | 牛銀本店。創業明治三十五年の老舗。 | これは多分長谷川家の裏手の方です。 |

|

|

|

| 神道川はかつてのお堀の一部。三十メートルも幅があったそうです。白い曼珠沙華がきれいに咲いていました。 | 歴史民俗資料館は明治四十五年の建築で、元は図書館。城跡の公園にあります。 | 商家の様子を再現した展示。黒丸子というのは薬の名前。池大雅という文人画家、書家が揮毫したもの。 |

|

|

|

| 松阪城月見櫓跡。蒲生氏郷が1588年に築城し、城下町を建設。蒲生氏郷は1590年には会津若松に移封されて、若松城を作っています。 | 本丸跡。奥が天守台です。江戸時代には紀州藩領。天守は1644年に台風で倒壊したとか。 | 石垣の上から見た民俗資料館。 |

|

|

|

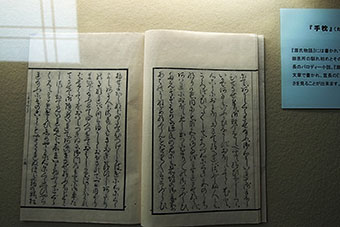

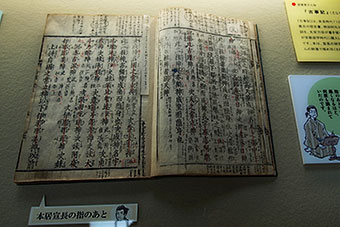

| 本居宣長記念館。『手枕(たまくら)』は、光源氏と六条御息所のなれそめと関係を書いたいわゆる二次創作。文体もまねてあるそうです。 | 本居宣長が研究した『古事記』にはびっしり書き込みがあり、左下は指のあとで黒ずんでいました。 | 柱掛鈴(はしらかけすず)。宣長が考えて、息子の春庭が作ったとか。疲れたときはこれを鳴らしてリフレッシュしたそうで。 |