|

|

|

|

| 大垣城の外堀だった水門川沿いは、ミニ奥の細道という遊歩道になっていました。 | 八幡神社前には、こんな花の塔が。 | 興文小学校前にて。すでに轢かれちゃってるみたいです。 |

|

|

|

| どんな飲み物を作っているのでしょう。 | 水門川の四季の広場というところには、屋形船が泊められていました。すぐ近くには、奥の細道むすびの地記念館もありました。 | 住吉燈台。かつて川湊があったところ。元禄時代に建てられ、現在のは明治時代の再建。戦後まで蒸気船が運航されていたそうです。 |

|

|

|

| 燈台周辺の船町には古い建物も少し残っていました。 | 洋風の建物。赤い屋根に丸窓がお洒落です。何だったのでしょうね。 | 船町中組常夜燈。船の安全のために元禄時代に作られたもの。現在のは明治時代の再建。 |

|

|

|

| 灯の点った住吉燈台です。芭蕉はここで奥の細道の旅を終え、船で桑名へ下ったのだそうです。 | 枡のお店のショーウィンドウ。大垣は全国シェア80%を占める枡の生産地。 | 水門川沿いにあった銅像。夜、鳥に向かって呪文を唱える怪しい子ども。 |

|

|

|

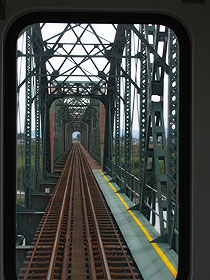

| 大垣駅前のこの車掌車は、大垣貨物駅があったというモニュメント。 | 樽見鉄道に乗ってみました。鉄橋です。何となく、わくわくします。 | 本巣駅に留置されている車両は、貨車を改造したトロッコ客車。終点の樽見駅には天然記念物の薄墨桜があって、その観光用。 |

|

|

|

| 車窓からの風景。流れているのは根尾川。 | 谷汲口駅で降りてバスでちょっと行くと、谷汲山華厳寺。これは参道にあった古美術?のお店。とっても派手でした。外国人向け? | こちらは骨董品のお店です。 |

|

|

|

| 味わいある油絵が商品と共に並べられているお店。 | 長い参道には、お店がずっと並んでいます。 | 大きな仁王門です。 |