これは私がアリトリヤと呼ばれる地を旅していた時の話だ。

山裾には緑濃い草原が広がり、なだらかな谷には清流が青い空を映していた。イオロープには珍しい、陰鬱さから解放された景色だったが、古びた道には行く人の姿はなく、木々の梢から聞こえてくるどこか侘びしげな鳥の声だけが、私の旅の友だった。

山の麓に廃虚があった。朽ちた木の柱と剥がれ落ちた漆喰の壁、くすんだ赤や青の瓦で葺かれた屋根が、未だしっかりとした形を残す石の土台の上に、頽れている。

道はその廃墟の中を貫いており、私は誰も通る者のない静寂の町を一人歩いた。

黒い骨のようになって未だそびえる尖塔はルーマン教の寺院だったのだろうか、煉瓦の壁が乱杭歯のように残る大きな屋敷は、この町の支配者のものだったのだろうか。倒れた屋敷の門柱には、吠える獅子の紋章が見て取れた。

家々の残骸、柱や壁、石組のどこを見ても、黒い焼け焦げた跡が残っている。大火にあって打ち捨てられたのか、あるいはどこぞの軍勢に焼き打ちにあったのか、町は炎に包まれてその歴史を終えたもののようだった。ひび割れた壁の内外に人骨が幾つも転がっていた。長の年月風雨に晒されても、黒い炎の跡は消えることはなく刻まれていた。

私は足早に滅んだ町を通り過ぎた。このような場所に長居をしても、ろくなことはないことを、私は長い旅の間に学んでいた。陽が暮れる前に山を越えて、生きている町に辿り着きたかった。

山道は始め然したることのない緩やかな坂道だったが、葛折りをしばらく登っていく内に険しくなり、梢の向こうには灰色の岩肌がそそり立っているのが見えるようになった。

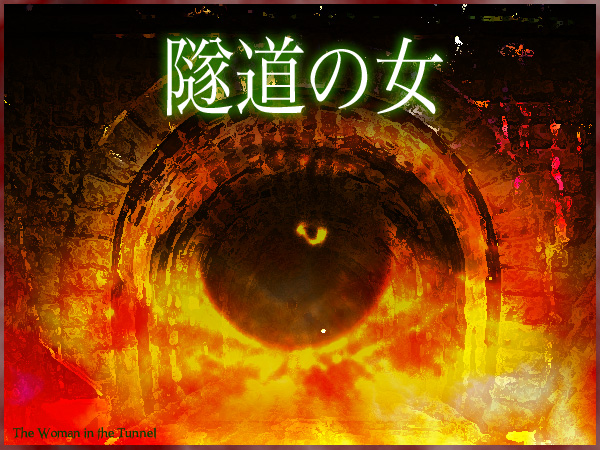

道はその灰色の岩壁の前に続いていた。岩壁には、迫持型の黒い穴が穿たれていた。隧道だった。この岩壁を越えて山向こうに道を繋げるために掘られたものなのだろう。

入口の周りは切石で迫持が作られ、頂部の石には翼を持った女の浮彫が施されていた。翼は片方が失われ、女の顔は摩耗してどんな面持ちだったのか、見て取れない。随分と古い隧道なのだろう。

暗い迫持の中を覗き込むと、向こうに小さな白い半円が見える。かなりの長さのある隧道のようだった。

太陽は山の向こうに隠れ、空は少しずつ黄金の色を帯び始めていた。この隧道を抜けて山向こうの町で宿を取る、それしか道はないのはわかっていたが、私は、何とは無しに、この闇の道に足を踏み入れるのを躊躇った。

世界を半分ほども巡る旅をしてきたのに、このちっぽけな隧道を通ることに恐怖を(そう、躊躇いの原因は恐怖だ)感じる自分が可笑しくもあったが、またそれは長旅の果てに身につけた身を守る術でもあった。

だが、他に道があるわけでもなかった。私は隧道に足を踏み入れた。

一歩踏み入れるとひんやりとした湿った空気が体を包んだ。荒く削られた壁面はじっとりと湿っており、所々から水が滴り落ちている。私の足音と水滴の落ちる音が、交互に虚ろな音を響かせた。

奥へ進むに従って、ますます空気は冷たさを増し、肌寒さを感じるまでになった。出口の白い半月が、ずっと変わらぬ大きさで見えているように思えた。首筋にぽつんと水滴が滴り落ち、鳥肌が立った。思わず振り返る見ると、入口は遥か遠くに白い点のように見えた。

引き返そうかという思いが頭を過った。だが、他に道がないことはわかっていることだった。

出口の方へ向き直ると、そこに女が立っていた。

「エムルオ、来てくれたのね!」

女は押し殺した、しかし歓喜に満ちた声でそう言うと抱きついてきた。

「ああ、百年も待った気がするわ!エムルオ!ああ、愛しいエムルオ!」

彼女は私の胸に顔を埋め、泣きじゃくりながら愛の言葉を吐き出した。彼女の体は隧道の冷気と同じくらい冷たかったが、湧き出る涙だけは熱い程の温もりがあった。

女の頭越しに見ると、隧道の壁に人一人が入れるくらいの壁龕があった。彼女はそこに隠れて恋人を待っていたのだろう。

「さあ、エムルオ、急ぎましょう!陽の暮れる前にフェルナルの村に着かなければ!」

フェルナルは私が向かおうとしていた町の名前だった。

「僕もそこに行くところさ。だから、同道するのは一向に構わない。でも、僕の名前はエムルオではない。スナブ・ランケンという旅の者だ」

私は彼女のほっそりとした体を自分の胸からゆっくり引き剥がし、泣き濡れた顔を見ながらそう言った。

隧道の両端から入ってくる僅かな明かりの中でも、彼女の顔は青白く見えた。面長の整った顔立ちで、濡れた大きな目の中で黒い瞳が悲しげな光を湛えていた。くっきりとした真っすぐな眉の上で黒髪を切り揃えている。髪は肩には掛らぬほどの長さで、白い首筋が覗いていた。珊瑚色の唇は小さく、どこか人形のようにも見える美貌だった。

「良かったわ、エムルオ、もしもあなたが来られなかったら、私どうしたらいいかと……。さあ、早く行きましょう」

彼女は大きな目でしっかりと私の顔を見ていたが、私が彼女の恋人ではないという思いは微塵も浮かばないようだった。恋人というのは、よほど私に似た容貌なのだろうか。

彼女は有無を言わさず私の手を握り、小走りに隧道の出口に向かった。小さく細く冷たい手だった。喘ぐような彼女の息の音が、隧道の中に、私の頭の中に、虚ろに響いた。

私は彼女に引かれるままに、足を進めた。隧道を出て明るい所に出れば、彼女の思い違いも解けるかもしれない。あるいはそれは解くことのできない想いなのかもしれない。

出口が近づき、山道と緑の樹葉が見えてきた。入口と同様の切石の迫持を抜けて、私たちは隧道から出た。私は彼女の細い腕をつかみ、立ち止まらせた。

「君、もう一度僕の顔を良く見たまえ。僕は君の恋人ではない。通りすがりの旅の者だ」

傾いだ陽の光が彼女の白い顔を朱に染めていた。見開いた黒い瞳の中に夕陽が映り、ぎらぎらとした異様な輝きを与えていた。

質素な薄緑の服をまとい、細い腰に白い布帯を締めている。服には素朴だが美しい草花の紋様が帯状に染め抜かれている。艶のない黒い髪は乱れたままで、木の実と銀の小さな円盤をつないだ首飾りが唯一の身を飾る物だった。

緑の服は、所々煤けて黒ずんでいた。

「こんなところで立ち止まっている時間はないわ、エムルオ。追手が来るかもしれないのよ!」

女はまた私の手を取り、走り出した。葛に折れた坂道を下りながら、時折振り返っては、追手がいないことを確かめた。陽は傾きを増し、梢の合間から金色の光が斑になって差し込んでいた。

「危ない!」

突然彼女が叫び、私の手を強く引っ張った。思いの外強い力で、私はよろけそうになった。何かが私の後で唸りをあげて空を切った。 幾人かの足音、何事かを叫ぶ男たちの声がすぐ近くで聞こえ、もやもやとした人影のようなものが見えた。人影は半ば透き通っており、水面越しに見る魚影のように、揺らめきはっきりと形をとらない。彼らの言葉もくぐもって、はっきりとは聞こえない。だが、影たちが私たちに害を為そうとしていることは確かなようだった。

私は剣を抜いた。影たちの得物ははっきりとはわからなかったが、長柄の槍か棒のようなものであり、私たちを殺すよりも捕らえようとしているようにも感じられた。だが、姿のはっきり見えない奇怪な影を相手にこちらは手加減するわけにはいかなかった。

私は朧な影と斬り結んだ。曖昧な手応えが何度かあり、押し殺したような悲鳴が幾度か上がって、影たちの攻撃は止んだ。地べたにもやもやとした人型のものが幾つか倒れているようにも見えたが、すぐにそれは夕闇の中に溶け込んでわからなくなった。

「殺したのね!マグヌート家の者たちを!」

青い夕闇の中で、女の顔はますます蒼白となり、汗が滲んでいた。黒い双眸がぎらぎらと光る。

「さあ、急いで!」

彼女は冷たい汗に濡れた手で私の手をつかみ、薄暗くなっていく山道を走り出した。その時、私は気がついた。私たちの行く手に落ちていくはずの夕陽は、前方にはなかった。消えかかろうとする朱の光は背後の岩壁の向こうから差していた。

私は女の手を振りほどこうとした。だが、小さな細い手指は万力のように私の手に食い込んで、決して離れはしなかった。立ち止まろうとしても、恐ろしい力が私を下り道へと引っ張り、転びそうになっても足が地面から浮かび上がり、否が応でも私は彼女とともに道を下っていった。

行く手に明かりが見えてきた。木立の向こうに橙色の光が幾つも見える。入り日の方角は私の勘違いで、やはり私たちは山向こうの町に辿り着いたのだろうか。

町の入口の門の周りには大勢の人間が詰めかけていた。幾つもの松明が揺れ、粗野な顔つきをした男たちは、手に手に棍棒や鋤を持っている。さらに目つきの悪い何人かの男たちは剣を持っていた。

私たちの姿を認めると、大きな響動めく声が上がった。男たちは得物を振り上げ、残忍な興奮を露にし、口々に何事か騒ぎ立てた。

女は立ち止まり、恐ろしい叫び声をあげた。絶望と恐怖、憤怒と怨念が捩り合わさった恐ろしい声だった。こんな恐ろしい叫び声を私は聞いたことがなかった。私の手を握る彼女の細い指は火のように熱くなり、ひどい痛みが走った。

「騙したのね、エムルオ!私を騙したのね、私を裏切ったのね!」

女が血を吐くような声で叫んだ。何を言っても無駄だとはわかっていたが、私は弁明を試みてみた。

「僕の名前はスナブ・ランケン、旅の者だ。君の恋人、エムルオじゃないんだよ」

女は私の手を放し、眼球が零れ落ちんばかりに血走った目を見開き、狂おしい響きで叫んだ。

「あなたはエムルオじゃないわ!エムルオが私を裏切るはずはない!私を騙したのね!」

私が誰であれ、彼女を騙し、裏切った男であることは間違いないようだった。

「キャリプエル家の女を捕らえろ!」

誰かが叫び、男たちが身構えた。私は剣を抜き、女の前に立った。

「エムルオ!いつまでキャリプエル家の女に騙されているのだ!その女は魔女だ!お前を淫らな魔術で虜にし、我がマグヌート家を滅ぼそうとしているのだ!目を覚ませ!」

髭を蓄えた恰幅の良い男がそう言った。金糸の獅子の縫い取りのある豪華な胴衣を着ていた。

背後で女がげらげらと笑い出した。正気とも思えぬ笑い声だった。

「エムルオはもう私のものよ!それが証に先刻マグヌートの追手を殺した!同族殺しは例え総領息子とはいえ、死罪よ!」

女は私の背に身を寄せ、耳元に異様に熱い息を吹きかけ、聞こえよがしに囁いた。

「さあ、殺しておくれ、私のためにマグヌートの犬どもを皆殺しにしておくれ、エムルオ、私の愛しいエムルオ……」

髭の男は憤怒に顔を真っ赤にして喚きたてた。

「二人とも捕らえろ!」

私は飛びかかってきた男を刀背で打ち据え、次の男の喉頚で切っ先を寸止めにした。

「もう一度言っておく。僕はエムルオとかいう者ではない。スナブ・ランケンという旅の者だ。どういう事の成行きか知らないが、ここでお前たちに好きにさせる道理はない。次は刀背打ちというわけにはいかないが、承知か」

髭の男は、ますます顔を赤くして身をぶるぶると震わせた。怒りと憐憫の情が入り交じっているようだった。

「そこまで誑かされているのであれば、我が息子といえども容赦はできぬ。捕らえろ!骸となっても構わぬぞ!」

マグヌート家の面々はいささかの躊躇いを見せながらも、得物を振り上げ襲いかかってきた。私は寸止めにしていた剣を一度引くと、すぐさま突き上げ、先頭の男の喉笛を斬り裂いた。鮮血が噴き出し、松明の明かりの中に血飛沫が黒く浮かんで見えた。

三人ばかり斬り伏せると、男たちは私たちを取り囲んで、間合いを計るばかりとなった。

「これで満足か。囲みを破って逃げることは容易い」

私は振り返らずに、背後の女に言った。

「ああ、エムルオ、私のためにマグヌートの犬どもを殺してくれたのね。嬉しい、とても嬉しいわ。でも、まだよ。まだ足りないのよ。マグヌートの犬どもを一人残らず殺すの!私を酷い目に遭わせたこの町の人間を皆殺しにするの!それから、私を裏切ったあなたを……」

背で聞こえるその声は、次第に粘つくような異様な声となり、まるで隧道の中で響いているかのような深い暗い響きとなった。

私は振り向いた。見ない方が良いという声が頭のどこかで聞こえたが、私は振り向いてしまった。

小さな唇は異様に歪んだ形に開かれ、唇を噛んだものか、血が滴り落ちている。双眸には尋常ならざるぎらつく光が宿り、ひくひくと震える目尻からは血の涙すら溢れている。鬼の形相とはこのようなものを言うのだろうか。

その鬼女の呈を示す女の相貌に更なる変化が現れた。頬に額にぷつぷつと小さな赤い血玉が生じたかと思うと、それは豆粒ほどの大きさの、まるで太い針か釘を打たれたかのような傷口となり、真っ赤な血を流し始めた。その傷は顔だけでなく全身に及んでいるようで、緑の服のあちらこちらに黒ずんだ血の染みが浮かび、それが見るゝ内に広がってじくじくと赤い血汁が流れ出した。

「私を、私をこんな目に遭わせた奴らを許すわけにはいかない……」

そういう彼女の口からは、ごぼごぼと泡立つ音がして、血の泡が噴き出した。

「そうか」

私はじりじりと間合いをとっていたマグヌート家の男に斬りかかった。一人を肩から胸まで斬り下げ、一人の腹を横に裂き、もう一人の胸板を背中まで刺し貫いた。

「これで溜飲は降りたか」

女は瘧のように身を震わせて

「この痛み苦しみ、恨めしさ、消え去ることがあろうか……」

とごぼりと血反吐を吐き出しながら呻いた。 すでに血まみれの女の顔に幾本もの細い赤い筋が走り、見る間に大きな傷口となってぱっくりと口を開け、新たな血を流し出した。

生血で濡れそぼった緑の衣装は、ほっそりとした女の体の線を露にし、あちらこちらに現れた裂け目からは、血みどろの白い肌が覗き凄絶な艶めかしさを作り出した。

無数の傷口から流れ出す血は、直に金色めいた光を放ち始め、それが小さな炎となり、彼女の体を小蛇のように這い回った。

「おのれ、キャリプエルの魔女め、奇っ怪なる術を!ええい、殺せ!殺してしまうのだ!」

髭の男は激昂してまた喚いたが、その声には恐怖の響きも混じっているようだった。

マグヌート家の者たちは恐れに顔を引きつらせながらも、再び襲いかかってきた。

「皆、死ねい!」

女の全身がかっと光り、大きな炎が上がった。私は引き回しで顔を覆い身を伏せた。灼熱が周りを通りすぎていく。引き回しが焦げる臭いがした。

炎は瞬時で私の上を通りすぎ、恐ろしい悲鳴が沸き起こった。身を起こし、周りを見遣った。

マグヌート家の男たちは皆、燃える肉の松明と化していた。手足を振り回し、地べたを転げ回り、もがき苦しんだが、燃え上がる火を消すことはできなかった。肉の焼ける臭いが立ち込め、次々に男たちは動かなくなった。

髭の男の燃え崩れる顔の中で、絶望に満ちた恐ろしい目が私を見て「エムルオ……」と〈私の名〉を呼んだような気がした。

気狂いじみた嬌声に私は振り返った。

「皆殺しよ!この町の人間は一人残らず焼き殺す!」

髪を振り乱し口から血の泡を噴きながら、女はおぞましい笑い声をあげていた。大きく見開かれた黒い硝子玉のような瞳には、男たちを焼く炎が映り、禍々しい光を放っていた。

「みんな死ね!死ね!火炎地獄で骨の髄まで焼かれて死ぬのよ!」

女の体が燃え盛る炎のように大きく夜空に伸び上がった。どこまでも膨らみ続ける憎しみの念が形をとったかのようだった。見上げるような巨大な炎となった女の口から火の舌がごうっと噴き出し、私の頭上を越えて町の門の中へと届いた。たちまちの内に火の手が上がり、恐怖と恐慌の叫び声が聞こえてきた。

女は両眼から炎と血の涙を流し、狂気の嬌声を響かせ、二度三度と炎の舌を町並みに伸ばした。

家々の切妻屋根が、大きな屋敷の望楼が、寺院の三層の尖塔が、次々に炎に包まれた。急に吹き出した山からの風に火勢は激しくなり、無数の悲鳴は燃え盛る炎の轟音に飲み込まれていった。

炎は驚くべき速さで町全体を覆い尽くした。夜空は天頂近くまで朱に染まり、無数の火の粉が銀河の星々のように煌めき、波打ち、渦巻いて、天へと舞い上がっていく。

大火の熱は頬を焦がさんばかりで、粘つくような嫌な汗が、後から後から噴き出してきた。

私はただ、燃え上がる町を見つめていた。何もできることはなかった。ただ、猛火の中で、人々が死に、町が滅んでいくのを見ているだけだった。

随分と長い間、哮り狂う炎を見つめていたような気がした。ふと振り返ると、蜃気楼のような燃える炎の幻影の中で、いつの間にか彼女の姿は隧道の中で出会った時のような青白い美しい女の姿に戻っていた。

「エムルオ、私たちを邪魔するものは消え失せたわ。さあ、エムルオ、行きましょう。エムルオ、さあ私と……エムルオ……」

女は私の方へ細い白い手を伸ばし、一歩二歩と近づいてくる。

「エムルオ、エムルオ……私のエムルオ……」

〈私の名〉を呼ぶ声が頭の中でわんわんと谺する。触れてもいない白い指先が項から胸許まで這い回っている。甘い女の匂いが鼻孔から滑り込み、脳髄を満たしていく。「エムルオ」と呼ぶ声は、頭蓋の中で幾百万にも谺して、全てを消し去っていく。

女の伸ばした指先の爪の間から、一滴の血が流れ出した。針先でついたような小さな血玉は、すうっと膨れ上がる。血玉が破れて、血は一筋二筋と次々と広がり、白い両手を紅に染めていく。

「……エムルオ、さあ、私と……行きましょう……」

黒い双眸からは血の涙が溢れ出し、青白い頬に真っ赤な編目模様を描いていく。小さな珊瑚色の唇からも血が溢れ、恋人の名を呼ぶ声はごぼごぼと泡立つ奇怪な響きとなっていく。

「……私の……私のエムルオ……」

血みどろの細い手はもう触れんばかりの所にあった。幾筋もの血の流れの中に、ちろちろと蛇の舌が動くかのように、小さな炎が明滅していた。

「エムルオ……」

女の手が炎の手となって、すうっと私の体に伸びてきた。

私は女を袈裟懸けに斬り下ろした。女は途端に爆ぜるような炎と化し、熱と光が私を襲った。紅蓮の炎の中に黒い髑髏の姿が一瞬見えたかに思えた。黒い髑髏は、泣いているように見えた。

だが、炎も髑髏も瞬く間に消えた。私は夜の闇の中に一人いた。冷たい夜風が吹いて、わずかに残っていた炎の熱気を奪い去っていった。

私が立っているのは、燃えて滅んだ町の外、山越えの道が始まる所だった。冷たい風の中に、幽かに焦げくさい臭いが混じっているようにも思えた。

私はその場に座り込み、廃墟と化した家並の向こうが少しずつ赤く染まり、朝日が昇っていくのをぼんやりと眺めた。

陽が昇りきると、しばらく他の道を探してみたが、見つからなかった。私はまた葛折りの山道を隧道に向かって登った。こんな陽の高い時刻なら、彼女も眠りについているだろうか。

陽が昇っても隧道の中は冷え冷えとしていた。ぽつりぽつりと水の滴る音がする。私の足音と水滴の音が交互に響きあって、また陰気な律動を作り出した。

隧道の半ば、壁龕のある所まで進んだ。女の姿はない。壁の窪みの中には、苔むした小さな女神像が収められていた。

「もし、あなた」

背中で声がした。震えるような細い男の声だった。

私は振り向き様に剣を抜いた。胸の辺りに嫌な重苦しさがあった。

「誰だ!」

男のひいっという声が聞こえた。両手を振って後退る若い男の姿が、僅かな光の中に見えた。

「剣を、剣を収めて下さい。私は野盗や追剥ではありません。私は人を待っているのです」

男の青白い顔の中には、怯えた兎のような大きな目が光っていた。獅子の刺繍の施された胴衣を着、足には革長沓、背には布袋を背負っている。飾り鋲の光る革帯には剣を佩いていたが、抜きそうな気配はなかった。

「人を?」

「そうです。旅のお方とお見受けしますが、町からこの隧道に来る内に、女の姿を見かけはしませんでしたか。緑色の服を着た黒髪の若い女です」

「さてな、そんな者の姿は見なかったが」

私の答えに男は肩を落とし、悄然とした様子だった。

「そうですか。おお、ユティリエ、いったいどうしたというのだ……。ユティリエ、ユティリエ……」

男は膝をつき、頭を垂れて、啜り泣きを始めた。

私は男を残して出口に向かった。恋人の名を呼ぶ男の声が、隧道の暗い円弧の中に響き、幾重にも谺して私の背中を追ってきた。その声は、悲しげな啜り泣きから、次第に怨嗟の声となった。声は私の背中にべったりと粘り着き、隧道の闇の中へ引き戻そうという奇怪な力となった。

男の声は遠くなり近くなり、途切れ途切れの震える響きで、憎しみと呪詛の言葉を繰り返した。

「ユティリエ、ユティリエ、私を裏切ったのか、ああ、そんなはずはない、父上の手の者に落ちたのか、ユティリエ、ユティリエ、私はここで待っている、ああ、こんな家は、こんな町は滅んでしまえ、ああ、ユティリエ、ユティリエ、私は待っていたのに、おお、全ては無だ、全てを無に帰すのだ、炎が全てを清めてくれるだろう、おお、ユティリエ、ユティリエ……」

私は振り返らず、足を速めた。体中に力を込めることが必要だった。耳を手で塞いでも、男の声は頭の中に響いてきた。

出口までの道程は永遠かと思われた。それでも、泥沼の中を歩むように両足を交互に動かし続けると、少しずつ出口の半月は大きくなっていった。

遂に隧道を出ると、声は不意に途切れた。眼前には入口と似たような山道が続いていたが、葉叢の向こうにはくすんだ赤い屋根を載せた黄色の家々が集まっているのが見えた。鳥の囀る澄んだ声が聞こえてきた。

全身に冷たい汗をかき、ひどく気分が悪かった。よろめく足でどうにか山道を下った。まだ何か見えない粘つく蜘蛛の糸のようなものが、肩口に纏わりついているような気がした。手を肩にやっても、もちろん何もなかった。非常な努力で、振り返ることだけは決してしなかった。

フェルナルの町は存外に遠く、着いたのは陽の暮れかかる頃だった。あるいは、隧道の中では、外の世界とは違う時間が流れているのかも知れない。

倒れ込むように入った宿の年老いた主は、始め愛想が良かったが、私が隧道を抜けて山向こうから来たと告げると、素早く魔除けの印を結び、急に無口になった。私も何も知りたいとは思わなかったので、無言で食事をとり、酸っぱい葡萄酒を空け、寝床に入った。

布団は薄く黴臭かったが、私が寝つけなかったのは、それが理由ではなかった。窓の外を見ると、煌々たる月光の下に、隧道のある山が黒々とした巨大な影を見せていた。

その山の中腹辺りに、朱の光が炎のようにゆらゆらと蠢いて見えたような気がした。

私は黒い山影と、幻のような火影を見つめて夜明けを迎えた。幸いなことに誘うような女の声も啜り泣く男の声も聞こえてはこなかった。朝日が昇ると朱の光は消え失せ、隧道がどこにあるかも、見て取れなくなった。

私は朝食もそこそこに宿を出て、次の町を目指した。背中で宿の主が何か魔除けの呪文らしきものを唱えているのが聞こえたが、振り返らなかった。

女と男の言い分が食い違うことは良くあることだ。どちらが正しいのか、決めることは難しい。ましてや、怨霊となった二人の問題をどうしたら解決することができるのか、私には一向にわからなかった。

山裾には緑濃い草原が広がり、なだらかな谷には清流が青い空を映していた。イオロープには珍しい、陰鬱さから解放された景色だったが、古びた道には行く人の姿はなく、木々の梢から聞こえてくるどこか侘びしげな鳥の声だけが、私の旅の友だった。

山の麓に廃虚があった。朽ちた木の柱と剥がれ落ちた漆喰の壁、くすんだ赤や青の瓦で葺かれた屋根が、未だしっかりとした形を残す石の土台の上に、頽れている。

道はその廃墟の中を貫いており、私は誰も通る者のない静寂の町を一人歩いた。

黒い骨のようになって未だそびえる尖塔はルーマン教の寺院だったのだろうか、煉瓦の壁が乱杭歯のように残る大きな屋敷は、この町の支配者のものだったのだろうか。倒れた屋敷の門柱には、吠える獅子の紋章が見て取れた。

家々の残骸、柱や壁、石組のどこを見ても、黒い焼け焦げた跡が残っている。大火にあって打ち捨てられたのか、あるいはどこぞの軍勢に焼き打ちにあったのか、町は炎に包まれてその歴史を終えたもののようだった。ひび割れた壁の内外に人骨が幾つも転がっていた。長の年月風雨に晒されても、黒い炎の跡は消えることはなく刻まれていた。

私は足早に滅んだ町を通り過ぎた。このような場所に長居をしても、ろくなことはないことを、私は長い旅の間に学んでいた。陽が暮れる前に山を越えて、生きている町に辿り着きたかった。

山道は始め然したることのない緩やかな坂道だったが、葛折りをしばらく登っていく内に険しくなり、梢の向こうには灰色の岩肌がそそり立っているのが見えるようになった。

道はその灰色の岩壁の前に続いていた。岩壁には、迫持型の黒い穴が穿たれていた。隧道だった。この岩壁を越えて山向こうに道を繋げるために掘られたものなのだろう。

入口の周りは切石で迫持が作られ、頂部の石には翼を持った女の浮彫が施されていた。翼は片方が失われ、女の顔は摩耗してどんな面持ちだったのか、見て取れない。随分と古い隧道なのだろう。

暗い迫持の中を覗き込むと、向こうに小さな白い半円が見える。かなりの長さのある隧道のようだった。

太陽は山の向こうに隠れ、空は少しずつ黄金の色を帯び始めていた。この隧道を抜けて山向こうの町で宿を取る、それしか道はないのはわかっていたが、私は、何とは無しに、この闇の道に足を踏み入れるのを躊躇った。

世界を半分ほども巡る旅をしてきたのに、このちっぽけな隧道を通ることに恐怖を(そう、躊躇いの原因は恐怖だ)感じる自分が可笑しくもあったが、またそれは長旅の果てに身につけた身を守る術でもあった。

だが、他に道があるわけでもなかった。私は隧道に足を踏み入れた。

一歩踏み入れるとひんやりとした湿った空気が体を包んだ。荒く削られた壁面はじっとりと湿っており、所々から水が滴り落ちている。私の足音と水滴の落ちる音が、交互に虚ろな音を響かせた。

奥へ進むに従って、ますます空気は冷たさを増し、肌寒さを感じるまでになった。出口の白い半月が、ずっと変わらぬ大きさで見えているように思えた。首筋にぽつんと水滴が滴り落ち、鳥肌が立った。思わず振り返る見ると、入口は遥か遠くに白い点のように見えた。

引き返そうかという思いが頭を過った。だが、他に道がないことはわかっていることだった。

出口の方へ向き直ると、そこに女が立っていた。

「エムルオ、来てくれたのね!」

女は押し殺した、しかし歓喜に満ちた声でそう言うと抱きついてきた。

「ああ、百年も待った気がするわ!エムルオ!ああ、愛しいエムルオ!」

彼女は私の胸に顔を埋め、泣きじゃくりながら愛の言葉を吐き出した。彼女の体は隧道の冷気と同じくらい冷たかったが、湧き出る涙だけは熱い程の温もりがあった。

女の頭越しに見ると、隧道の壁に人一人が入れるくらいの壁龕があった。彼女はそこに隠れて恋人を待っていたのだろう。

「さあ、エムルオ、急ぎましょう!陽の暮れる前にフェルナルの村に着かなければ!」

フェルナルは私が向かおうとしていた町の名前だった。

「僕もそこに行くところさ。だから、同道するのは一向に構わない。でも、僕の名前はエムルオではない。スナブ・ランケンという旅の者だ」

私は彼女のほっそりとした体を自分の胸からゆっくり引き剥がし、泣き濡れた顔を見ながらそう言った。

隧道の両端から入ってくる僅かな明かりの中でも、彼女の顔は青白く見えた。面長の整った顔立ちで、濡れた大きな目の中で黒い瞳が悲しげな光を湛えていた。くっきりとした真っすぐな眉の上で黒髪を切り揃えている。髪は肩には掛らぬほどの長さで、白い首筋が覗いていた。珊瑚色の唇は小さく、どこか人形のようにも見える美貌だった。

「良かったわ、エムルオ、もしもあなたが来られなかったら、私どうしたらいいかと……。さあ、早く行きましょう」

彼女は大きな目でしっかりと私の顔を見ていたが、私が彼女の恋人ではないという思いは微塵も浮かばないようだった。恋人というのは、よほど私に似た容貌なのだろうか。

彼女は有無を言わさず私の手を握り、小走りに隧道の出口に向かった。小さく細く冷たい手だった。喘ぐような彼女の息の音が、隧道の中に、私の頭の中に、虚ろに響いた。

私は彼女に引かれるままに、足を進めた。隧道を出て明るい所に出れば、彼女の思い違いも解けるかもしれない。あるいはそれは解くことのできない想いなのかもしれない。

出口が近づき、山道と緑の樹葉が見えてきた。入口と同様の切石の迫持を抜けて、私たちは隧道から出た。私は彼女の細い腕をつかみ、立ち止まらせた。

「君、もう一度僕の顔を良く見たまえ。僕は君の恋人ではない。通りすがりの旅の者だ」

傾いだ陽の光が彼女の白い顔を朱に染めていた。見開いた黒い瞳の中に夕陽が映り、ぎらぎらとした異様な輝きを与えていた。

質素な薄緑の服をまとい、細い腰に白い布帯を締めている。服には素朴だが美しい草花の紋様が帯状に染め抜かれている。艶のない黒い髪は乱れたままで、木の実と銀の小さな円盤をつないだ首飾りが唯一の身を飾る物だった。

緑の服は、所々煤けて黒ずんでいた。

「こんなところで立ち止まっている時間はないわ、エムルオ。追手が来るかもしれないのよ!」

女はまた私の手を取り、走り出した。葛に折れた坂道を下りながら、時折振り返っては、追手がいないことを確かめた。陽は傾きを増し、梢の合間から金色の光が斑になって差し込んでいた。

「危ない!」

突然彼女が叫び、私の手を強く引っ張った。思いの外強い力で、私はよろけそうになった。何かが私の後で唸りをあげて空を切った。 幾人かの足音、何事かを叫ぶ男たちの声がすぐ近くで聞こえ、もやもやとした人影のようなものが見えた。人影は半ば透き通っており、水面越しに見る魚影のように、揺らめきはっきりと形をとらない。彼らの言葉もくぐもって、はっきりとは聞こえない。だが、影たちが私たちに害を為そうとしていることは確かなようだった。

私は剣を抜いた。影たちの得物ははっきりとはわからなかったが、長柄の槍か棒のようなものであり、私たちを殺すよりも捕らえようとしているようにも感じられた。だが、姿のはっきり見えない奇怪な影を相手にこちらは手加減するわけにはいかなかった。

私は朧な影と斬り結んだ。曖昧な手応えが何度かあり、押し殺したような悲鳴が幾度か上がって、影たちの攻撃は止んだ。地べたにもやもやとした人型のものが幾つか倒れているようにも見えたが、すぐにそれは夕闇の中に溶け込んでわからなくなった。

「殺したのね!マグヌート家の者たちを!」

青い夕闇の中で、女の顔はますます蒼白となり、汗が滲んでいた。黒い双眸がぎらぎらと光る。

「さあ、急いで!」

彼女は冷たい汗に濡れた手で私の手をつかみ、薄暗くなっていく山道を走り出した。その時、私は気がついた。私たちの行く手に落ちていくはずの夕陽は、前方にはなかった。消えかかろうとする朱の光は背後の岩壁の向こうから差していた。

私は女の手を振りほどこうとした。だが、小さな細い手指は万力のように私の手に食い込んで、決して離れはしなかった。立ち止まろうとしても、恐ろしい力が私を下り道へと引っ張り、転びそうになっても足が地面から浮かび上がり、否が応でも私は彼女とともに道を下っていった。

行く手に明かりが見えてきた。木立の向こうに橙色の光が幾つも見える。入り日の方角は私の勘違いで、やはり私たちは山向こうの町に辿り着いたのだろうか。

町の入口の門の周りには大勢の人間が詰めかけていた。幾つもの松明が揺れ、粗野な顔つきをした男たちは、手に手に棍棒や鋤を持っている。さらに目つきの悪い何人かの男たちは剣を持っていた。

私たちの姿を認めると、大きな響動めく声が上がった。男たちは得物を振り上げ、残忍な興奮を露にし、口々に何事か騒ぎ立てた。

女は立ち止まり、恐ろしい叫び声をあげた。絶望と恐怖、憤怒と怨念が捩り合わさった恐ろしい声だった。こんな恐ろしい叫び声を私は聞いたことがなかった。私の手を握る彼女の細い指は火のように熱くなり、ひどい痛みが走った。

「騙したのね、エムルオ!私を騙したのね、私を裏切ったのね!」

女が血を吐くような声で叫んだ。何を言っても無駄だとはわかっていたが、私は弁明を試みてみた。

「僕の名前はスナブ・ランケン、旅の者だ。君の恋人、エムルオじゃないんだよ」

女は私の手を放し、眼球が零れ落ちんばかりに血走った目を見開き、狂おしい響きで叫んだ。

「あなたはエムルオじゃないわ!エムルオが私を裏切るはずはない!私を騙したのね!」

私が誰であれ、彼女を騙し、裏切った男であることは間違いないようだった。

「キャリプエル家の女を捕らえろ!」

誰かが叫び、男たちが身構えた。私は剣を抜き、女の前に立った。

「エムルオ!いつまでキャリプエル家の女に騙されているのだ!その女は魔女だ!お前を淫らな魔術で虜にし、我がマグヌート家を滅ぼそうとしているのだ!目を覚ませ!」

髭を蓄えた恰幅の良い男がそう言った。金糸の獅子の縫い取りのある豪華な胴衣を着ていた。

背後で女がげらげらと笑い出した。正気とも思えぬ笑い声だった。

「エムルオはもう私のものよ!それが証に先刻マグヌートの追手を殺した!同族殺しは例え総領息子とはいえ、死罪よ!」

女は私の背に身を寄せ、耳元に異様に熱い息を吹きかけ、聞こえよがしに囁いた。

「さあ、殺しておくれ、私のためにマグヌートの犬どもを皆殺しにしておくれ、エムルオ、私の愛しいエムルオ……」

髭の男は憤怒に顔を真っ赤にして喚きたてた。

「二人とも捕らえろ!」

私は飛びかかってきた男を刀背で打ち据え、次の男の喉頚で切っ先を寸止めにした。

「もう一度言っておく。僕はエムルオとかいう者ではない。スナブ・ランケンという旅の者だ。どういう事の成行きか知らないが、ここでお前たちに好きにさせる道理はない。次は刀背打ちというわけにはいかないが、承知か」

髭の男は、ますます顔を赤くして身をぶるぶると震わせた。怒りと憐憫の情が入り交じっているようだった。

「そこまで誑かされているのであれば、我が息子といえども容赦はできぬ。捕らえろ!骸となっても構わぬぞ!」

マグヌート家の面々はいささかの躊躇いを見せながらも、得物を振り上げ襲いかかってきた。私は寸止めにしていた剣を一度引くと、すぐさま突き上げ、先頭の男の喉笛を斬り裂いた。鮮血が噴き出し、松明の明かりの中に血飛沫が黒く浮かんで見えた。

三人ばかり斬り伏せると、男たちは私たちを取り囲んで、間合いを計るばかりとなった。

「これで満足か。囲みを破って逃げることは容易い」

私は振り返らずに、背後の女に言った。

「ああ、エムルオ、私のためにマグヌートの犬どもを殺してくれたのね。嬉しい、とても嬉しいわ。でも、まだよ。まだ足りないのよ。マグヌートの犬どもを一人残らず殺すの!私を酷い目に遭わせたこの町の人間を皆殺しにするの!それから、私を裏切ったあなたを……」

背で聞こえるその声は、次第に粘つくような異様な声となり、まるで隧道の中で響いているかのような深い暗い響きとなった。

私は振り向いた。見ない方が良いという声が頭のどこかで聞こえたが、私は振り向いてしまった。

小さな唇は異様に歪んだ形に開かれ、唇を噛んだものか、血が滴り落ちている。双眸には尋常ならざるぎらつく光が宿り、ひくひくと震える目尻からは血の涙すら溢れている。鬼の形相とはこのようなものを言うのだろうか。

その鬼女の呈を示す女の相貌に更なる変化が現れた。頬に額にぷつぷつと小さな赤い血玉が生じたかと思うと、それは豆粒ほどの大きさの、まるで太い針か釘を打たれたかのような傷口となり、真っ赤な血を流し始めた。その傷は顔だけでなく全身に及んでいるようで、緑の服のあちらこちらに黒ずんだ血の染みが浮かび、それが見るゝ内に広がってじくじくと赤い血汁が流れ出した。

「私を、私をこんな目に遭わせた奴らを許すわけにはいかない……」

そういう彼女の口からは、ごぼごぼと泡立つ音がして、血の泡が噴き出した。

「そうか」

私はじりじりと間合いをとっていたマグヌート家の男に斬りかかった。一人を肩から胸まで斬り下げ、一人の腹を横に裂き、もう一人の胸板を背中まで刺し貫いた。

「これで溜飲は降りたか」

女は瘧のように身を震わせて

「この痛み苦しみ、恨めしさ、消え去ることがあろうか……」

とごぼりと血反吐を吐き出しながら呻いた。 すでに血まみれの女の顔に幾本もの細い赤い筋が走り、見る間に大きな傷口となってぱっくりと口を開け、新たな血を流し出した。

生血で濡れそぼった緑の衣装は、ほっそりとした女の体の線を露にし、あちらこちらに現れた裂け目からは、血みどろの白い肌が覗き凄絶な艶めかしさを作り出した。

無数の傷口から流れ出す血は、直に金色めいた光を放ち始め、それが小さな炎となり、彼女の体を小蛇のように這い回った。

「おのれ、キャリプエルの魔女め、奇っ怪なる術を!ええい、殺せ!殺してしまうのだ!」

髭の男は激昂してまた喚いたが、その声には恐怖の響きも混じっているようだった。

マグヌート家の者たちは恐れに顔を引きつらせながらも、再び襲いかかってきた。

「皆、死ねい!」

女の全身がかっと光り、大きな炎が上がった。私は引き回しで顔を覆い身を伏せた。灼熱が周りを通りすぎていく。引き回しが焦げる臭いがした。

炎は瞬時で私の上を通りすぎ、恐ろしい悲鳴が沸き起こった。身を起こし、周りを見遣った。

マグヌート家の男たちは皆、燃える肉の松明と化していた。手足を振り回し、地べたを転げ回り、もがき苦しんだが、燃え上がる火を消すことはできなかった。肉の焼ける臭いが立ち込め、次々に男たちは動かなくなった。

髭の男の燃え崩れる顔の中で、絶望に満ちた恐ろしい目が私を見て「エムルオ……」と〈私の名〉を呼んだような気がした。

気狂いじみた嬌声に私は振り返った。

「皆殺しよ!この町の人間は一人残らず焼き殺す!」

髪を振り乱し口から血の泡を噴きながら、女はおぞましい笑い声をあげていた。大きく見開かれた黒い硝子玉のような瞳には、男たちを焼く炎が映り、禍々しい光を放っていた。

「みんな死ね!死ね!火炎地獄で骨の髄まで焼かれて死ぬのよ!」

女の体が燃え盛る炎のように大きく夜空に伸び上がった。どこまでも膨らみ続ける憎しみの念が形をとったかのようだった。見上げるような巨大な炎となった女の口から火の舌がごうっと噴き出し、私の頭上を越えて町の門の中へと届いた。たちまちの内に火の手が上がり、恐怖と恐慌の叫び声が聞こえてきた。

女は両眼から炎と血の涙を流し、狂気の嬌声を響かせ、二度三度と炎の舌を町並みに伸ばした。

家々の切妻屋根が、大きな屋敷の望楼が、寺院の三層の尖塔が、次々に炎に包まれた。急に吹き出した山からの風に火勢は激しくなり、無数の悲鳴は燃え盛る炎の轟音に飲み込まれていった。

炎は驚くべき速さで町全体を覆い尽くした。夜空は天頂近くまで朱に染まり、無数の火の粉が銀河の星々のように煌めき、波打ち、渦巻いて、天へと舞い上がっていく。

大火の熱は頬を焦がさんばかりで、粘つくような嫌な汗が、後から後から噴き出してきた。

私はただ、燃え上がる町を見つめていた。何もできることはなかった。ただ、猛火の中で、人々が死に、町が滅んでいくのを見ているだけだった。

随分と長い間、哮り狂う炎を見つめていたような気がした。ふと振り返ると、蜃気楼のような燃える炎の幻影の中で、いつの間にか彼女の姿は隧道の中で出会った時のような青白い美しい女の姿に戻っていた。

「エムルオ、私たちを邪魔するものは消え失せたわ。さあ、エムルオ、行きましょう。エムルオ、さあ私と……エムルオ……」

女は私の方へ細い白い手を伸ばし、一歩二歩と近づいてくる。

「エムルオ、エムルオ……私のエムルオ……」

〈私の名〉を呼ぶ声が頭の中でわんわんと谺する。触れてもいない白い指先が項から胸許まで這い回っている。甘い女の匂いが鼻孔から滑り込み、脳髄を満たしていく。「エムルオ」と呼ぶ声は、頭蓋の中で幾百万にも谺して、全てを消し去っていく。

女の伸ばした指先の爪の間から、一滴の血が流れ出した。針先でついたような小さな血玉は、すうっと膨れ上がる。血玉が破れて、血は一筋二筋と次々と広がり、白い両手を紅に染めていく。

「……エムルオ、さあ、私と……行きましょう……」

黒い双眸からは血の涙が溢れ出し、青白い頬に真っ赤な編目模様を描いていく。小さな珊瑚色の唇からも血が溢れ、恋人の名を呼ぶ声はごぼごぼと泡立つ奇怪な響きとなっていく。

「……私の……私のエムルオ……」

血みどろの細い手はもう触れんばかりの所にあった。幾筋もの血の流れの中に、ちろちろと蛇の舌が動くかのように、小さな炎が明滅していた。

「エムルオ……」

女の手が炎の手となって、すうっと私の体に伸びてきた。

私は女を袈裟懸けに斬り下ろした。女は途端に爆ぜるような炎と化し、熱と光が私を襲った。紅蓮の炎の中に黒い髑髏の姿が一瞬見えたかに思えた。黒い髑髏は、泣いているように見えた。

だが、炎も髑髏も瞬く間に消えた。私は夜の闇の中に一人いた。冷たい夜風が吹いて、わずかに残っていた炎の熱気を奪い去っていった。

私が立っているのは、燃えて滅んだ町の外、山越えの道が始まる所だった。冷たい風の中に、幽かに焦げくさい臭いが混じっているようにも思えた。

私はその場に座り込み、廃墟と化した家並の向こうが少しずつ赤く染まり、朝日が昇っていくのをぼんやりと眺めた。

陽が昇りきると、しばらく他の道を探してみたが、見つからなかった。私はまた葛折りの山道を隧道に向かって登った。こんな陽の高い時刻なら、彼女も眠りについているだろうか。

陽が昇っても隧道の中は冷え冷えとしていた。ぽつりぽつりと水の滴る音がする。私の足音と水滴の音が交互に響きあって、また陰気な律動を作り出した。

隧道の半ば、壁龕のある所まで進んだ。女の姿はない。壁の窪みの中には、苔むした小さな女神像が収められていた。

「もし、あなた」

背中で声がした。震えるような細い男の声だった。

私は振り向き様に剣を抜いた。胸の辺りに嫌な重苦しさがあった。

「誰だ!」

男のひいっという声が聞こえた。両手を振って後退る若い男の姿が、僅かな光の中に見えた。

「剣を、剣を収めて下さい。私は野盗や追剥ではありません。私は人を待っているのです」

男の青白い顔の中には、怯えた兎のような大きな目が光っていた。獅子の刺繍の施された胴衣を着、足には革長沓、背には布袋を背負っている。飾り鋲の光る革帯には剣を佩いていたが、抜きそうな気配はなかった。

「人を?」

「そうです。旅のお方とお見受けしますが、町からこの隧道に来る内に、女の姿を見かけはしませんでしたか。緑色の服を着た黒髪の若い女です」

「さてな、そんな者の姿は見なかったが」

私の答えに男は肩を落とし、悄然とした様子だった。

「そうですか。おお、ユティリエ、いったいどうしたというのだ……。ユティリエ、ユティリエ……」

男は膝をつき、頭を垂れて、啜り泣きを始めた。

私は男を残して出口に向かった。恋人の名を呼ぶ男の声が、隧道の暗い円弧の中に響き、幾重にも谺して私の背中を追ってきた。その声は、悲しげな啜り泣きから、次第に怨嗟の声となった。声は私の背中にべったりと粘り着き、隧道の闇の中へ引き戻そうという奇怪な力となった。

男の声は遠くなり近くなり、途切れ途切れの震える響きで、憎しみと呪詛の言葉を繰り返した。

「ユティリエ、ユティリエ、私を裏切ったのか、ああ、そんなはずはない、父上の手の者に落ちたのか、ユティリエ、ユティリエ、私はここで待っている、ああ、こんな家は、こんな町は滅んでしまえ、ああ、ユティリエ、ユティリエ、私は待っていたのに、おお、全ては無だ、全てを無に帰すのだ、炎が全てを清めてくれるだろう、おお、ユティリエ、ユティリエ……」

私は振り返らず、足を速めた。体中に力を込めることが必要だった。耳を手で塞いでも、男の声は頭の中に響いてきた。

出口までの道程は永遠かと思われた。それでも、泥沼の中を歩むように両足を交互に動かし続けると、少しずつ出口の半月は大きくなっていった。

遂に隧道を出ると、声は不意に途切れた。眼前には入口と似たような山道が続いていたが、葉叢の向こうにはくすんだ赤い屋根を載せた黄色の家々が集まっているのが見えた。鳥の囀る澄んだ声が聞こえてきた。

全身に冷たい汗をかき、ひどく気分が悪かった。よろめく足でどうにか山道を下った。まだ何か見えない粘つく蜘蛛の糸のようなものが、肩口に纏わりついているような気がした。手を肩にやっても、もちろん何もなかった。非常な努力で、振り返ることだけは決してしなかった。

フェルナルの町は存外に遠く、着いたのは陽の暮れかかる頃だった。あるいは、隧道の中では、外の世界とは違う時間が流れているのかも知れない。

倒れ込むように入った宿の年老いた主は、始め愛想が良かったが、私が隧道を抜けて山向こうから来たと告げると、素早く魔除けの印を結び、急に無口になった。私も何も知りたいとは思わなかったので、無言で食事をとり、酸っぱい葡萄酒を空け、寝床に入った。

布団は薄く黴臭かったが、私が寝つけなかったのは、それが理由ではなかった。窓の外を見ると、煌々たる月光の下に、隧道のある山が黒々とした巨大な影を見せていた。

その山の中腹辺りに、朱の光が炎のようにゆらゆらと蠢いて見えたような気がした。

私は黒い山影と、幻のような火影を見つめて夜明けを迎えた。幸いなことに誘うような女の声も啜り泣く男の声も聞こえてはこなかった。朝日が昇ると朱の光は消え失せ、隧道がどこにあるかも、見て取れなくなった。

私は朝食もそこそこに宿を出て、次の町を目指した。背中で宿の主が何か魔除けの呪文らしきものを唱えているのが聞こえたが、振り返らなかった。

女と男の言い分が食い違うことは良くあることだ。どちらが正しいのか、決めることは難しい。ましてや、怨霊となった二人の問題をどうしたら解決することができるのか、私には一向にわからなかった。