海は黒く、空も黒かった。ただ、水平線近くに延びる細長い灰色がかった薄黄色の光の帯が、陽がまだ落ちていないことを示していた。強い風は重く湿り、雨が近いことを唸るような音で語っていた。

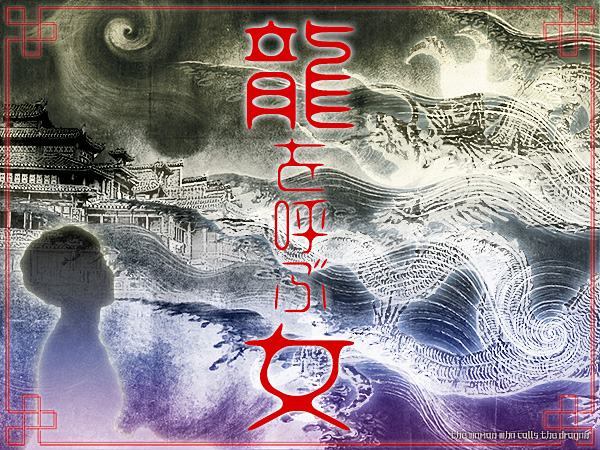

私はアニャチ帝国の都ハイナッシャグに向かう船の上甲板に佇んでいた。アグスカーの島での奇怪な冒険を終えた私の懐には古のギーニャン金貨が数枚残った。アニャチへの船賃とその後しばらくの旅には十分な額だった。私はアグスカーの珍奇な果実をハイナッシャグの港へ運ぶこの商船の客となった。

南帝海の船旅は順調だった。一度だけティグワンの沖合いで小さな嵐に見舞われた以外は平穏そのものだった。

だが、いま航海の終わりを目前にして、ハイナッシャグ湾には黒雲が垂れ込め、船は大きなうねりに翻弄されていた。波飛沫が甲板にも飛び散り、浅黒い肌の船乗りたちは大慌てで帆を引き下ろしていた。

「嵐のようだね、チャールン」

私は船上でよく語り合うようになったマーラ人の若い船乗りに声をかけた。チャールンは、私が遠く大海の果て、サンジェリィからの旅人だと知ると、好奇心を隠そうともせず、質問攻めにした。私もアニャチ語の手ほどきを受けたり、帝都ハイナッシャグの様々な事情について話を聞いた。

「ご覧の通り、だけども妙だぜ、ランケン。嵐の季節にゃ早すぎるぜ。俺は気にいらねえな、この嵐は」

チャールンは堅く巻いた頭巾からはみ出した髪をうるさそうにかきあげた。

「ビュッタンが人間の不品行に御機嫌をそこねているとでも? それともマーリョン神が腹を減らしているとか」

「御託を並べてねえで、さっさと下に引っ込んだ方がいいぜ。ここら辺は鮫が多い。落ちたら奴らの夕飯だ」

若い船乗りは人好きのする笑顔とともに、そう言い残して自分の持ち場へ走っていった。船が大きく揺れ、塩辛い飛沫が降りかかってきた。雲は生き物のように蠢き、渦巻き、青い稲妻が走った。大粒の雨が降りだした。

私は船室へ下りようと振り返った。扉から、黒ずくめの一人の女が出てきたところだった。ティグワンから乗り込んだ客で年の頃は三十前後、大きな黒い眼と肉感的な厚い唇が印象的な美貌の女だ。袖も短く、裾も短い黒い服で、髪も短い。その黒い短髪が雨に濡れて乳色の額に小蛇のように張り付き、艶めかしい。

「船室へ入っていた方がいいと、船乗りが言ってますよ」

女とは食事の時に挨拶を交わしたくらいで名前も知らなかった。彼女はほとんど誰ともしゃべらなかった。

女は口の端にかすかな笑みを浮かべて、うなずいた。波打つ細い黒髪の先から雨の滴が滴り落ちた。そして、船縁から黒くうねる海を見やった。

「おーい、そこの二人、はやく下へ行け、死にたくなかったらだ!」

前甲板でチャールンが怒鳴った。黒い水面に白い波頭がたち、黒雲からは電光がひっきりなしに墜ちていた。雨が激しくなり、視界を遮る。

「行きましょう、船室へ」

私は軽く女の腕をとったが、彼女は動こうとしなかった。

女は無言で荒れる海面の一点を見つめていた。

風と波だけではない何かの動きがそこにあった。黒い水面の下で白く滑るような大きな光の航跡が動いているようだった。

私は女の横顔に眼を走らせた。薄笑いを浮かべて、女は動く白い帯を見ていた。赤い唇が蠢いて、何事かを囁いたが、雨と風と波がそれをかき消した。

船に打ちつける波の音とは異なる大きな水音がした。私は視線を海上に戻した。信じ難いものがそこにあった。暗い海と空の間に銀色の巨大な柱が立っていた。三十イート(約九メートル)はある細長い円錐状のものが、海面から突き出して、ゆらりゆらりと動いている。

青い稲光が、一瞬そのものをはっきりと照らし出した。それは巨大な蛸か烏賊の脚のように見えた。銀色の滑る肌には薄紫の斑点があり、大小の吸盤様のものが幾つも不規則に並んでいた。くねくねと宙でのたうつ度に、ひとつひとつの吸盤の中で、牙をむき出しにした口が閉じたり開いたりを繰り返していた。

船乗りたちの恐怖に満ちた叫び声が聞こえた。

「あれは! 化け物!」

「クー・ツロン! クー・ツロンだ! ビュッタンよ、お助けを!」

禁忌の海神の名が叫ばれ、慈悲を請う声が響いた。

女の顔には恐怖の色はまったくなかった。それどころか穏やかにさえ見える笑みを浮かべて、海魔の触腕を見つめていた。雨で紅の落ちた唇が水滴を滴らせて、何事か囁き続けていた。

銀色の生きた柱は、大きく空を切って、激しく海面を打った。大波が押し寄せ、波頭が船縁を越えて、私たちを海中に引きずり込もうとする。

私は必死で、帆柱と彼女の腰を抱き抱えた。雨と塩水に濡れて冷たくなった服の下に、私は女の体のこもるような熱を感じた。

波が引いて体を起こすと、もう巨大な脚はどこにも見えなかった。

「ランケン、大丈夫か!」

チャールンが身軽な動きで私たちのもとに走ってきた。

「今のを見たか」

「いや、反対側にいたからな。大騒ぎしていやがるぜ、奴ら。陸に上がったら、坊主どもがお伏せで大儲けだな」

「馬鹿でかい蛸の脚みたいに見えたが、この辺りの海じゃ、ああいうのが良く出るのかい」

「でかい烏賊ならたまに網に掛ることがある。この天気でおかしくなって深みから上がってきたんだろう。大方、そんなところだ」

チャールンは良く日に焼けた褐色の顔に、少し皮肉な笑いを浮かべてみせた。この男は、迷信深い船乗りたちとは少しばかり距離を置いたような態度を取ることがあった。若く見えるが、それなりの場数を踏んだ男のように思えた。

女は恐怖を感じたような様子もなく、低い声で「ありがとう」と一言いうと、曖昧な笑みを残して船室へ消えていった。

「初めて声を聞いたよ。彼女の名前を知っているかい」

私の問いにチャールンはにやりと笑った。

「確かツーファとか言ったな。訳ありですって、顔に書いてあるような女だぜ。ティグワンから乗り込む時も、船長と何か話し込んでいた。ちょっかいは出さない方が無難だと思うがね」

「ふむ、そうかもしれんな」

空も海も澱んだままだったが、風雨は直に治まり、船はハイナッシャグへと進んだ。ツーファという女は食事にも出てこなかった。船乗りたちは入港の準備とビュッタンへ祈りを捧げるのに忙しかった。チャールンとは話す機会がなかった。

私はアニャチ帝国の都ハイナッシャグに向かう船の上甲板に佇んでいた。アグスカーの島での奇怪な冒険を終えた私の懐には古のギーニャン金貨が数枚残った。アニャチへの船賃とその後しばらくの旅には十分な額だった。私はアグスカーの珍奇な果実をハイナッシャグの港へ運ぶこの商船の客となった。

南帝海の船旅は順調だった。一度だけティグワンの沖合いで小さな嵐に見舞われた以外は平穏そのものだった。

だが、いま航海の終わりを目前にして、ハイナッシャグ湾には黒雲が垂れ込め、船は大きなうねりに翻弄されていた。波飛沫が甲板にも飛び散り、浅黒い肌の船乗りたちは大慌てで帆を引き下ろしていた。

「嵐のようだね、チャールン」

私は船上でよく語り合うようになったマーラ人の若い船乗りに声をかけた。チャールンは、私が遠く大海の果て、サンジェリィからの旅人だと知ると、好奇心を隠そうともせず、質問攻めにした。私もアニャチ語の手ほどきを受けたり、帝都ハイナッシャグの様々な事情について話を聞いた。

「ご覧の通り、だけども妙だぜ、ランケン。嵐の季節にゃ早すぎるぜ。俺は気にいらねえな、この嵐は」

チャールンは堅く巻いた頭巾からはみ出した髪をうるさそうにかきあげた。

「ビュッタンが人間の不品行に御機嫌をそこねているとでも? それともマーリョン神が腹を減らしているとか」

「御託を並べてねえで、さっさと下に引っ込んだ方がいいぜ。ここら辺は鮫が多い。落ちたら奴らの夕飯だ」

若い船乗りは人好きのする笑顔とともに、そう言い残して自分の持ち場へ走っていった。船が大きく揺れ、塩辛い飛沫が降りかかってきた。雲は生き物のように蠢き、渦巻き、青い稲妻が走った。大粒の雨が降りだした。

私は船室へ下りようと振り返った。扉から、黒ずくめの一人の女が出てきたところだった。ティグワンから乗り込んだ客で年の頃は三十前後、大きな黒い眼と肉感的な厚い唇が印象的な美貌の女だ。袖も短く、裾も短い黒い服で、髪も短い。その黒い短髪が雨に濡れて乳色の額に小蛇のように張り付き、艶めかしい。

「船室へ入っていた方がいいと、船乗りが言ってますよ」

女とは食事の時に挨拶を交わしたくらいで名前も知らなかった。彼女はほとんど誰ともしゃべらなかった。

女は口の端にかすかな笑みを浮かべて、うなずいた。波打つ細い黒髪の先から雨の滴が滴り落ちた。そして、船縁から黒くうねる海を見やった。

「おーい、そこの二人、はやく下へ行け、死にたくなかったらだ!」

前甲板でチャールンが怒鳴った。黒い水面に白い波頭がたち、黒雲からは電光がひっきりなしに墜ちていた。雨が激しくなり、視界を遮る。

「行きましょう、船室へ」

私は軽く女の腕をとったが、彼女は動こうとしなかった。

女は無言で荒れる海面の一点を見つめていた。

風と波だけではない何かの動きがそこにあった。黒い水面の下で白く滑るような大きな光の航跡が動いているようだった。

私は女の横顔に眼を走らせた。薄笑いを浮かべて、女は動く白い帯を見ていた。赤い唇が蠢いて、何事かを囁いたが、雨と風と波がそれをかき消した。

船に打ちつける波の音とは異なる大きな水音がした。私は視線を海上に戻した。信じ難いものがそこにあった。暗い海と空の間に銀色の巨大な柱が立っていた。三十イート(約九メートル)はある細長い円錐状のものが、海面から突き出して、ゆらりゆらりと動いている。

青い稲光が、一瞬そのものをはっきりと照らし出した。それは巨大な蛸か烏賊の脚のように見えた。銀色の滑る肌には薄紫の斑点があり、大小の吸盤様のものが幾つも不規則に並んでいた。くねくねと宙でのたうつ度に、ひとつひとつの吸盤の中で、牙をむき出しにした口が閉じたり開いたりを繰り返していた。

船乗りたちの恐怖に満ちた叫び声が聞こえた。

「あれは! 化け物!」

「クー・ツロン! クー・ツロンだ! ビュッタンよ、お助けを!」

禁忌の海神の名が叫ばれ、慈悲を請う声が響いた。

女の顔には恐怖の色はまったくなかった。それどころか穏やかにさえ見える笑みを浮かべて、海魔の触腕を見つめていた。雨で紅の落ちた唇が水滴を滴らせて、何事か囁き続けていた。

銀色の生きた柱は、大きく空を切って、激しく海面を打った。大波が押し寄せ、波頭が船縁を越えて、私たちを海中に引きずり込もうとする。

私は必死で、帆柱と彼女の腰を抱き抱えた。雨と塩水に濡れて冷たくなった服の下に、私は女の体のこもるような熱を感じた。

波が引いて体を起こすと、もう巨大な脚はどこにも見えなかった。

「ランケン、大丈夫か!」

チャールンが身軽な動きで私たちのもとに走ってきた。

「今のを見たか」

「いや、反対側にいたからな。大騒ぎしていやがるぜ、奴ら。陸に上がったら、坊主どもがお伏せで大儲けだな」

「馬鹿でかい蛸の脚みたいに見えたが、この辺りの海じゃ、ああいうのが良く出るのかい」

「でかい烏賊ならたまに網に掛ることがある。この天気でおかしくなって深みから上がってきたんだろう。大方、そんなところだ」

チャールンは良く日に焼けた褐色の顔に、少し皮肉な笑いを浮かべてみせた。この男は、迷信深い船乗りたちとは少しばかり距離を置いたような態度を取ることがあった。若く見えるが、それなりの場数を踏んだ男のように思えた。

女は恐怖を感じたような様子もなく、低い声で「ありがとう」と一言いうと、曖昧な笑みを残して船室へ消えていった。

「初めて声を聞いたよ。彼女の名前を知っているかい」

私の問いにチャールンはにやりと笑った。

「確かツーファとか言ったな。訳ありですって、顔に書いてあるような女だぜ。ティグワンから乗り込む時も、船長と何か話し込んでいた。ちょっかいは出さない方が無難だと思うがね」

「ふむ、そうかもしれんな」

空も海も澱んだままだったが、風雨は直に治まり、船はハイナッシャグへと進んだ。ツーファという女は食事にも出てこなかった。船乗りたちは入港の準備とビュッタンへ祈りを捧げるのに忙しかった。チャールンとは話す機会がなかった。