タルシュヴァッツの町へ続く山道は疎らな木立に囲まれていた。所々、緑の木々が生い茂り深い影を作る場所もあるのだが、多くのところではさほど木々に勢いはなく、立ち枯れた白骨のような木が並んでいるところもあれば、灰褐色の地面がむき出しになっているところもあった。

〈大いなる厄災〉の名残で土地が死んでいる場所もあると前の町で聞いていた。イオロープではあちらこちらで聞く話だが、それでも谷間にはタルシュヴァッツという小さな町があり、川港で交易も行われているのだという。

緩やかな山の斜面を下って行くと少し開けた場所があり、道は二股に分かれていた。左手の道は下っており、恐らくは町へと続いているのだろう。右手の道は木々に覆われていたが、登っているようだ。石の道標らしきものが見えたが、近寄って確かめる前に私は足を止めた。

追い分けには何人かの男たちがいた。左右の木立の陰に隠れて、左手の道の方を見ている。薄汚れた鎧や胴着を身に着け、腰には剣を佩いている。槍や戦斧、弓矢を持っている者もいるようだ。戦士崩れの山賊といったところだろう。

私は静かに分かれ道手前の木の陰に入ったが、彼らの注意は左手の道に注がれており、こちらに気づいた様子はなかった。隣の村へ行く荷馬車でも待ち伏せているのだろうか。すでに日は傾き始めており、今から夜の山道を行く者があるとも思えない。

だが彼らには当てがあったようだ。間もなく左手の道から蹄の音と車輪の軋む音が聞こえてきた。坂道の下から小振りの荷馬車が上がってくる。御者台には男が一人、荷台の荷物の上には女が一人、いずれも革や粗織の衣裳を身に着け、頭には毛皮の帽子を被っている。女も男も描いているのか刺青なのか、顔に赤や黄色の奇妙な模様らしきものが見える。

荷馬車は道標のところまで上ると右手の道へ馬首を巡らそうとした。その時、ばらばらと木陰から待ち伏せの男たちが飛び出した。驚いた馬が竿立ちになるのを御者台の男が押さえようとする。

「ネベルグのヴェイルヤだな、ちょいとお付き合い願おうか」

待ち伏せ組の頭目らしき男が剣を抜いてそう言った。黒い髪を頭の上で結い上げて、背中に垂らしている。顔には幾つも傷痕が見えた。脅し文句に答えたのは荷台の上の女だった。

「何者! さてはゲルキンドの手の者か!」

女は鋭い声をあげ、腰帯から短剣を引き抜いた。鳶色の目が無法者を睨めつける。

「ヴェイルヤ様には指一本触れさせぬ! このスタムクリッガが相手だ!」

御者台の男も剣を抜いた。両刃のがっしりした短めの剣で、構える腕には分厚い肉が盛り上がっている。

「お前には用はない。そちらの巫女さんに話があるのさ!」

山賊の頭が左手を振ると、空気を裂く音がした。木立の中から放たれた矢が剣を抜いた男の肩に突き刺さり、男はうめいて御者台から転がり落ちた。待ち伏せの男たちは一斉に荷馬車へ走り寄った。

私は走りながら短剣を投げた。荷馬車に手をかけようとしていた男の背中に刃が突き刺さり、男は悲鳴をあげて倒れた。頭目がこちらを振り向いて、驚きの表情を浮かべた。

「何だ、貴様は!」

「ただの通りすがりだよ」

私は追いついた手近の男に背中から一太刀浴びせた。安物の革胴着が裂けて、血を噴いて男は倒れる。

他の襲撃者たちが一斉にこちらを向いて獲物を構える。どいつも薄汚れた野卑な顔つきで私を睨みつけた。

男たちは本来の獲物を忘れたかのように斬りかかってきた。私は右に左に剣を振るい、野武士たちを斬り伏せた。槍を打ち払い、剣をはね上げ、戦斧を叩き落とした。

射手がいないと思った刹那、矢が飛んできたが不運な男が私の代わりに胸から矢羽根を生やして倒れ伏した。私は矢が飛んできた方へ短剣を投じた。剣は木の幹に刺さったが、射手は驚いて道へ転がり出た。私は飛びかかって、剣を抜こうとした奴の弓手を斬り裂いた。

頭目は襲撃の目的を忘れてはいなかった。手下が倒れるのを横目に荷馬車に駆け寄り、巫女という女に手をのばしていた。

「巫女さんよ、何が何でも来てもらうぞ!」

頭は荷台によじ登ろうとしたが、ヴェイルヤという女は手にした短剣を男の手に突き立てようとした。頭目は危うく刃を避けたが、勢い余って地べたに落ちた。

「薄汚いゲルキンドの手下め!」

弓矢で射られた男は戦意を失ったわけではなかった。肩の矢を引き抜くと、血塗れの腕で山賊の頭へ斬りかかった。切っ先が頭目の胸に突き刺さるかと見えたが、男は俊敏に動いて刃をかわした。

スタムクリッガと名乗った男はなおも剣を叩きつけようとしたが、頭目は上から被さってくる男の腹を蹴り上げた。倒れた男に襲撃者は剣を振り下ろそうとした。

私は頭目の首筋に後ろから斬りつけた。黒い髪が千切れて飛んで、その後から盛大に血飛沫が舞い上がった。

手傷を負った手下の者たちは頭が倒されたと見るや、町への坂道を転げるように逃げて行った。

私は血塗れの頭の体をひっくり返した。傷痕のある顔は土気色になり目をむいたままだった。

「お知り合いかね」

「市場でこちらの様子をうかがっていた男だ。まさか、待ち伏せをしているとは! くそ!」

スタムクリッガは肩の傷を押さえてうめいた。

「ありがとうございます。あなたが通りかからなければ、今頃どうなっていたか」

荷台から降りた女が胸の前で手を組んで頭を下げた。

「ヴェイルヤ様、このような素性の知れぬ者の助けなどなくとも、この俺が巫女様をお守りいたしました」

傷ついた男の言葉に女は険しい表情を見せた。

「もう一人衛士をつけてはという皆に一人で十分だと言い張ったのはあなたですよ。そのあなたがこのお方に命を救われたのです。礼をしなさい」

スタムクリッガは不満げな顔つきだったが、巫女様とやらの言葉に抗いはできないようで、渋々私に頭を下げてみせた。

「ふむ、まあ、いろいろ事情があるだろうがね」

ヴェイルヤという女は自分たちは右側の分かれ道の先にあるネベルグという村の者だと言った。タルシュヴァッツの町へ交易に来た帰り道なのだという。

「スナブ・ランケン、旅の者だ」

「シュナッブランケン? ダーチェンのお方ですか?」

女はダーチェン風の発音と抑揚で私の名を聞き返した。

「ダーチェンに親類はいないね。サンジェリィという遠い町の出だ」

「サンッゼリィ?」

「ああ、イオロープではない、はるか遠方だ」

ヴェイルヤはイオロープの外の世界には馴染がないようだった。

私がタルシュヴァッツに向かうつもりだと言うと、女は止めた。

「あの賊どもはゲルキンドの手の者です。大方、シュヴェリンあたりの敗兵でも雇ったのでしょう。ゲルキンドはタルシュヴァッツの代官です。今夜、町へ行くのは危険というもの、私たちの村へお泊まりください。助けて頂いたお礼もしとうございます」

スタムクリッガはいささか不愉快そうな顔をしていたが、私はヴェイルヤの好意を素直に受けることにした。

二

巫女は自ら馬車の手綱を取り、私はその横に座った。スタムクリッガは荷台で時々傷の痛みにうめきながら、こちらを気にしているようだった。

「代官は君たちの村に何か怨みでもあるのかい」

私の問いにヴェイルヤは硬い声で答えた。

「石が欲しいのです。村の奥で採れる石を自分のものにしたいのです」

「宝石か金銀でも採れるのかい?」

女は私の顔を疑わしげな目つきでちらりとみた。

「あなたも山師なのですか? 時々、噂を聞きつけた欲深な者がやって来るのです」

「まさか。僕はただの旅人さ。ここで一山当てようなんて気はないさ」

荷台からスタムクリッガが口を挟んだ。

「巫女様、気をつけた方がいい。ただの旅人がこんな山ん中、うろうろするか」

私は振り向いて男に応えた。

「酔狂ってやつだよ。どこかにたどり着くだけが旅じゃないのさ」

馬車が揺れ、スタムクリッガは傷が痛んだのか、苦しげな声をもらした。

「そうね、はっきりとした当てはなくとも、どこかへ行きたいと思う人はいるものですね」

ヴェイルヤは妙に納得したような口調でそう言った。

「村で採れるのは金銀宝石ではありません。ある意味、そうしたものより価値のあるものです」

彼女の話によると、村の奥の沼の泥の中に金色の粒のようなものが混ざっていることがあるのだという。それは砂金ではなく、精錬すると虹色の光をまとった半ば透き通った金色の小石のようになる。その石は〈虹金石〉と呼ばれ、持つ者の魔力を増大させる。ダーチェンの魔道士たちはこの石を大枚をはたいて手に入れようとするのだという。

〈虹金石〉は代々ネベルグの村の民がわずかな量を採取して町で取り引きをしてきたが、代官のゲルキンドはその石を自らのものにしようとしているのだという。

「金貨を積んでも無駄だと知ると、町に出た者に嫌がらせをしたり、偽の古証文で自分のものだと主張したり、勝手な触れ書きを出して町での取り引きを邪魔しようとしたりです」

「ふむ、ろくでもない奴だな」

「ええ、本当に。代官は町でも評判が悪いのです。私たちに嫌がらせをしても町の人達には私たちの味方になってくれる人も多いので、何とかやっていけるのですが」

「奴らは君を捕らえてどうするつもりだったんだ?」

「ゲルキンドは沼地の奥の洞窟に入れば石が採れると思っているのです。洞窟の場所を知っているのは私と父様だけです。私を捕まえてその場所を聞きだそうとしたのでしょう」

後ろから男がまた声を出した。

「だからあんな奴、殺ってしまえばいいんだ。俺が夜中に館に忍び込んで首を掻ききってやる」

ヴェイルヤはきつい口調で返した。

「そんなことをすれば、あなた一人が罰せられるだけではすまない。ベルイセンのお城から兵隊がやってくることになってもいいのですか?」

「俺ならうまくやれるさ」

女はため息をついた。

「その傷が癒えるまで、まずは頭を冷やすことです」

スタムクリッガは不満げに唸って黙りこんだ。

道は荷馬車がぎりぎり通れる幅で、片側が切立った崖になっているところもあったが、女の手綱さばきは見事だった。周囲の木々は一度枯れ木立となったが、道が一度登り再び下りとなると、また色を取り戻した。

ネベルグの村は山に囲まれた小さな谷にあった。奥の山から流れてくる小さな川の両側に少しばかりの平地があり、三四十軒ほどの木の家々が建ち並んでいた。多くは小振りの住居のようだが、村の奥のやや高まった場所には他とは作りの違う何かの作業小屋のようなものが数軒あり、屋根から薄い煙が上がっていた。石を精錬しているのだろうか。

荷馬車が畑の間の道を進んで行くと、畑を耕していた男が仕事の手を止めて近づいてきた。

「ヴェイルヤ様、今お帰りですか」

農夫は御者台の私と荷台のスタムクリッガの姿を認めると、驚きの表情を浮かべた。

「これはいったい何があったのですか?」

「ゲルキンドの手の者に襲われました。この方に救われたのです。父上に報せを、それと薬師にも。スタムクリッガは傷を負っています」

農夫は手にしていた鋤を放り投げて、家々の方へ走って行った。

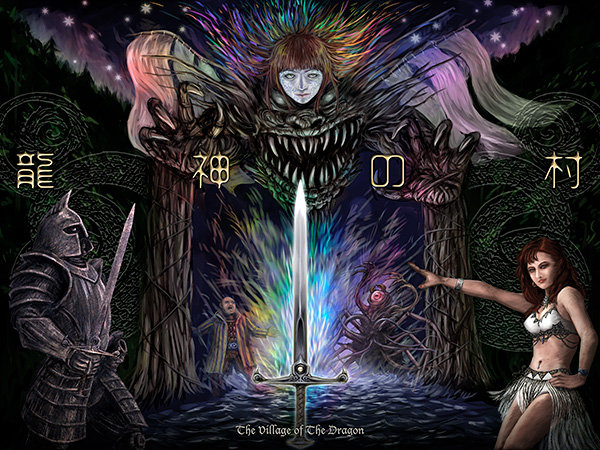

村はごくささやかなもので、板壁にこけら葺きの屋根の小さな家が小川を挟んでぽつぽつと建っていた。川から水を引いた小さな池があり、そのまん中に龍の彫像があった。

かなり古いものと見え、風雨にさらされてあちらこちらが欠け、磨り減っている。どうやら後ろ足を曲げて座り上半身を起こし、大きな口を開いた角や棘のある顔がこちらを見下ろしているという姿勢らしい。並んだ牙は何本も欠けており、顔立ちは蕩けたようにも見えてよくわからない。台座に巻き付いている長い尾は二本あるようにも見える。肩越しに見えるのは折り畳まれた翼なのだろうか。鉤爪のついた片方の手には星のような形のものを握っていた。

私が龍の像をしげしげと見上げていると、ヴェイルヤが言った。

「エベルキュアです。石を守っている龍です」

「この村の守り神かね」

「そうとも言えます。エベルキュアが石を守っているお陰でネベルグの村は長い年月を平穏に過ごしてきたのです」

〈虹金石〉が採れるという沼の奥にその龍は棲んでおり、村人以外の者が近づくと稲妻を浴びせ、食い殺すのだという。ネベルグの村は元々エベルキュアを祀るための神官や巫女たちが住んでいた場所なのだとヴェイルヤは言った。

「なるほど、では君はこの龍神の巫女というわけか」

「そうです。村長の父はエベルキュアの神官です」

村人たちに囲まれて白髪交じりの口髭を生やした男が現われた。

「ヴェイルヤ、無事だったか」

「はい、父様。こちらの旅のお方に助けて頂きました」

「私はファルヴァッサ、ヴェイルヤの父です。エベルキュアに仕えております。娘を、いや村を助けていただきありがとうございます」

ファルヴァッサも額と頬に何かの絵模様を描いていた。刺青ではなく、絵の具で描いているようだ。

「まあ、偶然というものです」

「いえいえ、これもエベルキュアのお導きに違いありません。どうか今宵はこの村でごゆっくりお過ごしください」

「ありがとう、そうさせてもらいましょう」

小太りの女が池の水でスタムクリッガの傷を洗い、薬を塗り付けていた。

「痛えな、もう少し優しくやってくれよ」

「痛いくらいがちょうどいいんだよ。ネベルグ一の戦士とやらが聞いて呆れるよ」

「待ち伏せを喰らったんだ。しようがないだろう」

「格好をつけて大口を叩くからだよ」

薬師らしき女は男の肩に器用に布を巻き付け、その上から呪文らしきものを筆で書きつけた。

村人の中には何人か剣を佩いた者もいたが、誰も怪我人に同情はしていないようだった。ファルヴァッサは困り顔で一瞥しただけで、言葉をかけなかった。

私は村の一番奥、谷間の入り口にある村長の家へと案内された。他の村の家々の倍ほどは高さがあり、傾きの急なこけら葺きの屋根の天辺には龍らしき姿の像を頂いている。屋根を葺いた板が龍の鱗と見えなくもなかった。

すぐ脇の川には流れをまたぐように木で組まれた大きな拱門のようなものが建てられていた。まだ真新しいもので、木の枝には緑の葉が残されている。その頂部には木の枝を組み合わせた龍の像らしきものが載っている。像は作りかけのように見えた。

「祭か何かの準備かい?」

「ええ、もうすぐナーザの祭なのです」

「ナーザ? 龍神とは別の神様もいるのかい?」

ヴェイルヤは笑みを浮かべて答えた。

「ナーザは人間の女、エベルキュアの連れ合いです。昔、この谷に逃げ込んだナーザはエベルキュアに救われてともに暮らすようになったのです」

「ほう、また何で龍の棲みかに?」

「望まぬ結婚を領主から強いられてこの谷に逃げ込んだのです」

「それはまた無粋な領主もいたものだ。そいつがゲルキンドのご先祖様かい?」

巫女は苦笑いを浮かべた。

「いいえ、イゼシュフリットは子孫を残せませんでした。ナーザを奪い返そうとして戦いを挑み、龍の血を浴びて鋼の像となり、今も洞窟の入り口で佇んでいるのです」

「ふむ、ご苦労なことだね」

「ええ」

そう言ってヴェイルヤは小さく笑った。

三

ファルヴァッサの家−エベルキュアの神殿−でささやかな宴が設けられた。神殿は背の高い扉を入るとすぐに広間になっており、

そこに粗織や毛皮の敷物が敷かれ、低い卓子が並べられた。

奥には祭壇のようなものがあり、色褪せてぼろぼろになった綴れ織りの壁掛けが掛けられていた。どうやら龍とそれに立ち向かおうと剣を持った男、そして龍の側に佇む女の姿が織り込まれているらしいがどうにも判然としない。

壁掛けの前には一振りの剣が彫り物のある台座から真っ直ぐに立てられている。これもまた古びたもので両刃の刀身には錆が浮き、柄や柄の細工には掛け落ちたところもあった。刃の柄の近くには小指の先ほどの金色のものが黒ずんだ銀の飾りの中にはめ込まれていた。それだけが古びた剣の中で奇妙な輝きを放っている。半ば透き通っているようにも見え、金色だけではない虹色の不思議な色合いを帯びていた。これが〈虹金石〉なのだろうか。

川魚や山鳥、茸の料理に、野草で香りをつけたのか癖のある酒が供された。村長と巫女の他に何人かの男女が顔を出していた。スタムクリッガは隅の方の席で不機嫌な顔で酒をあおっていた。

ネベルグの人々は始めは寡黙そうに見えたが、酒が進むと次第に陽気になった。誰かが「シュナイダモン、太鼓を頼むぞ!」と声をかけた。

金髪の逞しい壮年の男が「おう!」と答えて鉄鍋を裏返して槌で叩き始めると、その調子に合わせて皆が踊った。

「さあ、シュナッブランケン殿も」

ヴェイルヤは赤と桃色の絵の具で昼間とは別の絵模様を頬に描いていた。そのせいか、彼女の表情は昼よりも明るく見えた。帽子を脱いだ彼女の赤茶色の髪が炉の炎に輝いて見えた。私は彼女に手を取られ、見様見まねで踊った。簡単な振りを律動に合わせて繰り返し体を動かすという素朴な踊りだった。

最初の曲が終わるとスタムクリッガが私と巫女の間に割り込むように入ってきた。

「ヴェイルヤ様、俺と踊ってくれ」

「あなたは怪我をしているではありませんか。メジカンテに今宵は酒を慎み、静かに床に就くようにと言われたのではありませんか」

ヴェイルヤの言葉は彼を気づかっているというよりは、明らかに迷惑そうだった。

「こんな傷などかすり傷だ。巫女様、俺と踊ってくれ」

若い戦士は傷ついた腕を動かして見せたが、苦痛に顔を歪めた。

「強がりはお止しなさい。傷が癒えるまでおとなしくして、戦士の長たる者の努めを考えるが良い。剣技に長けているだけでは役目は果たせませんぞ」

ヴェイルヤの口調は固く、一座の目が集まった。

「ヴェイルヤ様もアミル様と同じように余所者がお好きか!」

巫女はいきなり男の顔を平手打ちにした。

「いい加減にしなさい! 今すぐここから出て〈戦士の宿〉で自らを戒めるがよい!」

シュナイダモンが鉄鍋を持って近づいてきた。ファルヴァッサが手にした杖を若い戦士に向けて言った。

「ヴェイルヤの言う通りにせよ。謹慎を破れば、エベルキュアの逆鱗に触れると思え!」

スタムクリッガは怒りに顔を赤くして叫んだ。

「龍なぞ、龍なぞ怖れるものか!」

スタムクリッガは祭壇に掲げられた剣の方にちらりと目をやった。私は彼が動こうとする前に彼と祭壇の間に身を動かした。

「愚か者! 立ち去れ!」

村長が怒鳴りつけ、若い男は一座の者を睨んで出て行った。

「シュナイダモン、もう一曲お願いします」

気まずい沈黙を破ってヴェイルヤが鍋を持った男に言った。黄色い髪の男は大きくうなずいて、また槌と鍋で律動を刻み始めた。

「さあ、踊りましょう!」

ヴェイルヤが私の手を取り、他の者たちもまた足を踏みならし、拍子を取った。

何曲か踊り、一息ついて私たちは毛皮の敷かれた床に座り込んだ。

「お恥ずかしいところをお見せしました。あの者は剣の腕前は確かで、仕合に勝って戦士の長となったのですが、いささか慢心が過ぎるのです」

「ふむ、まあ、よくあることさ。いつかは気づく日が来るかもしれない。永遠に来ない場合も往々にしてあるが」

ヴェイルヤはくすりと笑った。私は彼女に訊いてみた。

「あの剣は? あの石が例のものかい?」

「そうです。あの宝剣はその昔、イゼシュフリットがエベルキュアに立ち向かった時のものを模したものです」

「本物じゃないのかい」

「本物は今も鋼の男の手に握られたままです。イゼシュフリットがエベルキュアの血を浴びて鉄像と化した時に、剣に埋め込まれていた〈虹金石〉が外れて落ちたのです。それをグーデル大師−古の大魔道士にして最初のネベルグの神官です−が拾い上げて、新たな剣を作りそこに埋め込んだのです。龍をも倒そうという人間の慢心への戒めとして、以来ここに安置されています」

「なるほどね。そのグーデル大師が神殿を作ったのかい」

「イゼシュフリットの一件の後、龍を怖れたタルシュヴァッツの人々が大師の導きで神殿を建てました。大師はこの貧しい村のために石の製法を教えました。大師は元々この地で隠棲していた魔道士です。石も大師が発見して研究していたのです。大師はその力を怖れて世に知られないように努めていたのですが、弟子の一人が欲に駆られて密かに持ち出してしまったのです」

「ふうむ、君たちは石と龍を守り、龍は石と村を守るということか。ところで、君は龍を見たことがあるのかい?」

巫女は首を横に降った。

「いいえ、今、生きている者は誰も見たことはありません。イゼシュフリットはナーザを取り戻すために勇士を募り、何人もの男が山道をたどり洞窟に入り込みましたが、誰も帰ってきませんでした。大師の弟子から〈虹金石〉を手に入れたイゼシュフリットは最後には自らが手勢を連れて龍退治に出かけましたが、従者が一人半死半生で帰ってきただけでした。その従者も事の次第を伝えると亡くなり、以来誰もエベルキュアの姿を見た者はいないのです」

「ふむ、それじゃあ当然ゲルキンドは龍なんていないと思っているんだろうね」

シュナイダモンと何やら話し込んでいた村長が代官の名を聞いたのか、私たちの方へやってきた。

「罰当たりな男なのだ。奴は町でエベルキュアなどいないと吹聴しておる。沼の奥に分け入れば、石がもっと採れると思っておるのだ」

ファルヴァッサは木の椀の酒をあおった。

「もっとも、村人でさえ龍なぞいない、祈りの歌はうんざりだと言いだす奴がいるくらいだからな。罰当たりめ!」

「父様、もうその話は止めて。お客様の前よ」

「ああ、そうだったな。酒が過ぎたか。お客人、あんたはどうだ。ずいぶん遠くからあちらこちらを旅して来たそうだが、そういうものに出会ったことはあるかね」

私はあると答えた。

「この村で言うエベルキュアと同類ではないだろうが、それに近いものに出会ったことがある。はるか遠い国の話だが」

私はアニャチの都ハイナッシャグでの怪事をかいつまんで語った。一座の者は次第に私のまわりに集まり、はるか東国の龍のもたらした災事に耳を傾けた。

四

タルシュヴァッツの町はネベルグ同様谷間の川沿いにあったが、ネベルグとは違いそれなりに開けた場所だった。町中を通る街道には石が敷かれ、荷物を積んだ馬や馬車が行き交い、川には船も見受けられた。

私は〈龍爪亭〉という店に入った。看板には鉤爪で金色に輝く石を握った龍の前脚が描かれていた。

まだ日が沈むにはだいぶ間があったが、店の中では旅商人らしき男たちや川船の船乗り、町の者たちが、陶の杯で泡立つ酒や葡萄酒を酌み交わしていた。

私は止まり木で葡萄酒を飲んだ。香草か何かが入っているらしく、癖のある匂いがした。店の奥には一段高くなった小さな舞台があり、壁には大きなエベルキュアらしき龍の姿が描かれていた。

壇上には数人の楽士がいて、太鼓と提琴、横笛などで楽の音を奏でていた。昨夜ネベルグで聞いたものと比べれば、ずいぶんと穏やかな代物だった。

やがて拍手が起こり、舞台に女が現われた。赤銅色の髪が波打ち、白い衣裳は胸と腰だけを覆っていた。鼻筋も顎の線もはっきりとした気の強そうな美貌だった。

女は豊かな肉体を誇示するように身をくねらせて、歌い踊った。龍に挑んで鋼の像となったイゼシュフリットという男を滑稽に歌った歌のようだ。いささか俗に過ぎる曲調のようにも思えたが、酒場の男たちは歓声をあげ、女の名前らしきものを叫んだ。それはアミルと聞こえた。

女は何曲か歌と舞いを披露すると、客席を回って男たちから小金を巻き上げ、止まり木にやってきた。

「お兄さん、見かけない顔だね。どこから来たんだい」

アミルは手にした小さな酒杯から葡萄酒を一口飲んだ。それから長卓に肘をついて、胸乳を見せつけるような仕草をした。そこに銅貨でも挟めということなのだろう。

「ネベルグからだ」

私がそう答えると踊り子は一瞬ぎょっとしたような表情を浮かべた。

「へえ、それはまた珍しい話だわ。でもあんた村のもんじゃないだろう」

「ああ、昨日ちょっと厄介事があってね。一晩泊めてもらったのさ」

「ふうん、それであんた、いつまでここにいつもりさ」

「さてね、行方定めぬ旅なんでね。君はいつまで?」

女は眉根にしわを寄せて私を見た。

「何だって?」

「君はネベルグから来たんだろう。昨日ちらりと村で名前を聞いたのさ」

「よけいなお世話だね。あたしは龍神様とやらを崇める暮らしにはうんざりしたから、ここにいるのさ」

「ああ、別にどうこうしろってことはないさ。でも、ここでも龍のお世話になってるんだろう」

アミルは長卓に音をたてて杯を置き、卓子の向こうの男に「ヤネーヴ!」と言った。男は苦笑いを浮かべて、小振りの瓶から透き通った酒を女の杯に注いだ。踊り子は一息にその酒を飲み干すと、また音をたてて卓子に酒杯を置いた。

「僕も同じものをもらおうか」

店の男は黙ってうなずき、私たちの酒杯に酒を注いだ。一口飲むと喉がひりひりとした。

「ふむ、きつい酒だね。歌い手には向いてないんじゃないか」

「いちいち癪に障る男だね。言っておくけどね、いつまでもここいらでうろうろしていると、ろくなことにはならないよ。昨日ゲルキンドの手下と一悶着起こしたのはあんただろう」

「これはご親切な忠告を。ああ、でも、遅かったかもしれないな」

扉が開いて五六人の男たちが入ってきた。店の中の空気が張りつめた。男たちはむさ苦しい風体で腰には剣を帯びている。一人、足を引きずっている男がおり、昨日追分で出合ったろくでなしの一人のように見えた。

その男が私を指差して、一人だけ風体の違う男に何か話している。話を聞いている男は、金茶と青の縦縞の上下に身を包んだ四十絡みで、白い襟飾りの上には眠そうに見える灰色の目と突き出した下唇が目立つ渋面が載っていた。

「あれが代官殿か」

アミルはうなずいて、すっと私の側を離れた。

縞の服の男は指輪を幾つもはめた手を振り、男たちに合図した。剣に手をかけた男たちが止まり木に近づくと客たちが右に左に離れていく。

「おい、昨日はずいぶんと勝手な真似をしてくれたな」

足を引きずる男が少し離れたところから言った。私は酒杯を手にしたまま振り向いた。

「何だって? そんな遠くじゃ何を言ってるのかわからんね。こっちに来て一緒に飲もうじゃないか」

「ふざけるな!」

私は杯を男に投げつけた。額に当たって火酒が目に入ったのか、男は顔をしわくちゃにしてわめいた。

「やっちまえ!」

私は右から飛びかかってきた男を殴りつけ、左手の男の腹に剣の柄頭を突き入れた。正面から来た男は剣を抜こうとしたが、私はその手を押さえつけて、奴の鼻面に頭突きをくらわした。男は鼻血を噴いてのけ反ったので、首に手刀を叩き込んだ。

悲鳴と叫び声の中、客たちがこぞって逃げ出す。私は空いた椅子を手に取り、剣を抜いて襲いかかってくる次の敵に打ちつけた。刀身が椅子の脚に食い込んだので、そのまま捩じって剣を奪い取り、椅子で頭を横なぎに打った。

椅子がばらばらになったので、次の男の頭には陶器の杯を叩きつけた。最初に殴りつけた男が後ろから羽交い締めにしようとしたので、肘で脇腹を打ち、身を折ったところに膝蹴りを入れた。

昨日の男が足を引きずりながらも剣を抜いて突きかかってきた。私は切っ先をかわすと、引きずっている足を蹴りつけた。男は悲鳴をあげて倒れた。私はまだ剣を握った手を踏みつけ、男が剣を手放すと踵でその手首を思いきり踏みつけた。男は「痛え、痛え」とわめて床の上を転がった。

「ほお、たいした腕じゃないか」

縞の服の男は下唇をいっそう突き出すようにしてにやにやと笑った。瞼に半分隠れたような灰色の目は眠そうなままに見えた。

「代官殿、こやつは私が……」

ゲルキンドの後ろから痩せた男が姿を現した。黒い頭巾の下の細長い顔は枯れ木のような灰色じみた色合いで、長い顎の先の白髯を編んで垂らしている。黒い長衣の裾からのぞく腕も枯れ枝のように細く灰色だった。手にしている木の杖の方がよほど色艶がよく見えた。杖の先には黒く光る石がはめ込まれている。〈虹金石〉とは異なるもののようだ。

「いや、グリッツネン、この男は武者崩れの山賊どもよりよほど使えそうではないか」

「さようですかな。私には災いの種のように見えますが……」

グリッツネンと呼ばれた痩せた男は外見同様の細い声で懸念を口にしたが、それ以上主張する気はないようだった。

代官は片手を縞の上着の隠しに突っ込んで、こちらに近づいてきた。小さな金の耳飾りなどもつけて洒落者のつもりのようだが、どうにも下卑た雰囲気が漂っていた。

「儂はゲルキンド、この町を治める代官だ。これまでのことは水に流して、どうだ、儂のところで働かないか」

ゲルキンドは隠しに入れた手を出した。指輪のはまった手には金貨が五枚あった。

「これは手付けだ。事がうまく運んだ暁にはこの十倍出してもいい。儂はこの町の代官で終わる気はないからな。働きによっては先々取り立ててやるぞ」

代官はにやにやと笑いを浮かべて、淀んだ灰色の目で私を値踏みするように見た。

「スナブ・ランケン、旅の者だ。さては代官殿は領主になって宮殿暮らしでもする気かい。僕はさしずめ番兵だね」

「その通りだ、いやいや、お前は近衛隊長にしてやろう」

「それで、仕事ってのはこいつらの代わりに拐かしでもするのかい」

私は床にのびている男たちを顎で指し示した。

「人聞きの悪いこと言わんでくれ。儂はこのタルシュヴァッツの町とネベルグの村のことを思って知恵を絞ってるんだ」

ゲルキンドは指先で自分の頭をつついてみせた。

「ふむ、悪知恵なら幾らでも浮かびそうな顔だね」

「何だと」

「そちらの黒頭巾のお方は魔道士とお見受けした。何をしたのかしらないが、尋常ではない痩せ方だ。魔法が体を蝕んでるんじゃないのかい。それとも愚かな使い方をして魔力が尽き果てそうになっているのか。石が自由に手に入れば、魔力も財力もあんたらのものだ。領主への道も開けるというものだ」

「私を侮辱する気か」

グリッツネンが半歩前に出て、痩せた手に握った杖を突きだした。はめ込まれた黒い石が紫がかった光をわずかに放つ。

一瞬頭の中が痺れるような感覚に襲われたが、それに支配される前に私は魔道士の杖を打ち払った。痩せた男はよろけて倒れ、うめき声をあげた。紫の光も奇妙な感覚も消えた。

「やめんか!」

グリッツネンはよろよろと立ち上がると側の椅子に腰を下ろした。口の中で何かつぶやいていたが、呪文というわけではないようだった。

「スナブ・ランケンとやら、その気になったら儂の屋敷に来い。だがネベルグの連中の肩を持つようなら命はないと思え!」

代官一行は〈龍爪亭〉を出ていった。

五

ネベルグの村に戻るとヴェイルヤは腹を立てているような安堵したような微妙な表情を見せた。

「もうここには戻らないのかと思いました。何も言わずにいなくなるなんて……」

「ああ、放浪癖があってね。一晩泊るともうどこかに行きたくなるのさ」

「それなら、どうして戻ってきたのですか」

「祭があるんだろう。見ておこうかと思ってね。物見遊山じゃだめかい」

「村人だけで行うことになっていますが、あなたなら父も許すと思います」

「それはありがたいね。ところで、町でアミルという女に会ったよ」

ヴェイルヤは「えっ」といって心配げな面持ちになった。

「あの娘はどうしています?」

私は見た通りのことを話した。ヴェイルヤはアミルは村一番の歌い手だったが、旅回りの詩人について村から出て行ってしまったと言った。

「他所の町や村でいろいろな歌や踊りを見てみたい、歌い踊ってみたいと言って、出て行ったのです。その男とはうまくいかなくなってタルシュヴァッツまで戻ってきたという噂は聞いていましたが……」

「あと一歩がだいぶ遠いんだろうよ」

「そうかもしれませんね」

ヴェイルヤは嘆息した。

川を跨いだ龍の像はほぼでき上がっているように見えた。村人たちが仕上げの花を飾り付けたり、篝火の用意をしたりしている。

「巫女様は祭ではどんな役割なんだい。龍の言葉でも伝えるのかい」

「ナーザの祭ですよ。私はナーザの役、古の出来事を演じて、村を守るエベルキュアとナーザに感謝を捧げるのです」

「ふうむ、ナーザは今でも龍と一緒にいるのかい」

「龍の連れ合いとなり永遠の命を得て、平穏に暮らしていると伝えられています」

「それは結構なことだね。何とかいう鋼にされた男も出てくるのかい」

ヴェイルヤは少し声の調子を低めた。

「イゼシュフリットですね。ええ、スタムクリッガがその役をやることになっていたのですが、あまり気が進まないようでした。肩の怪我に昨夜のこともあるし、どうしたものか……」

「まあ、本人次第じゃないのかい」

大きな龍の門を見上げて巫女は言った。

「祭は明日の夜です。それまではここにいてください」

「そのつもりではいるがね」

「代官がこのまま諦めるとは思えません。祭では普段は近づかない沼の奥の洞窟の中まで行き、祈りを捧げるのです。沼から先の道は父と私しか知りません。ゲルキンドはその道が知りたいのです」

「代官にとっては、お宝への道だね。祭の夜には何かが起こると」

「ええ。巫女といっても私には特別な神力はありません。それでも感じるのです。何か良くないことが起こると」

「ふうむ」

夕刻になり、龍の門の前では祭の下稽古が行われることになった。村人たちが三々五々集まり始めた。私は河原の石に腰を下ろして、様子を眺めていたが、その内人々が騒めきだした。

「スタムクリッガはまだ来ないのか」

「傷が痛んで来られないんじゃないのか」

薬師の女が大きな声を出した。

「あたしの薬と呪いが効いてるはずだよ。本復はともかく突っ立って台詞を言うくらいはできるはずだよ」

「自ら驕りを正す気持ちがあるのなら祭にだけは出ることを許すと伝えてある。鋼の男がいなくてはエベルキュアもお困りだ。誰か見てきてくれ」

ファルヴァッサの言葉に十二三の子どもが家並みの方へ走って行った。子どもは程なく戻ってきた。

「スタムクリッガはいないよ。家にも〈戦士の宿〉にもどこにもいないよ」

もう少し年嵩の腰に剣を下げた若者が子どもと一緒に様子を見に行ったが、すぐに帰ってきた。

「スタムクリッガはどこにも見当たりません! 馬が一頭いなくなっています!」

人々の騒めきが大きくなった。

「愚か者め、どこへ行ったというのだ」

村長は眉間にしわを寄せて唸るように言った。

私は神殿へと走った。同じことを考えたのか、シュナイダモンがすぐに追ってきた。広間には誰もいなかった。奥の壁掛けの前に掲げられていた古い剣が消えていた。

「宝剣は祭に使うんで持ち出してあるのかい」

黄色い髪の男が低い声で答えた。

「いいや、祭に使うのは木で作られたものだ。神殿の宝剣を持ち出すことはない」

私たちが宝剣がないことを伝えると、村長は灰色の髭を震わせた。

「何、宝剣が! まさか……」

「手土産ってことか」

側で深刻な顔をしていたヴェイルヤが言った。

「何のことです」

「スタムクリッガは代官への手土産にその宝剣を持って町に行ったんじゃないのかい」

ヴェイルヤは目を丸くして驚いた。

「何のためにそんなことを!」

私は村の巫女の鳶色の目を見つめた。彼女は本当に驚いているようだった。

「やれやれ、君のためさ、いや、君のせいと言うべきか。いや、僕のせいかな」

「あなたは何が言いたいのです」

「そういうこともあるというだけさ。僕は町へ行く。馬を借りてもいいかい」

ヴェイルヤは不服そうな顔をしていたが、黙ってうなずいた。血気にはやった若い戦士たちが俺たちも行くと言いだしたが、私は彼らを止めた。

「幾人もで押しかけても目立つだけだ。代官に良からぬ口実を与えることにもなる。君たちは村の守りを固めた方がいい。祭が滞りなくできるようにね」

しばらく押し問答があったが、シュナイダモンが若者たちを押しとどめ、ファルヴァッサも私の意を酌んでくれた。私は夕闇迫る山道をタルシュヴァッツの町へ向かった。

六

町でもナーザの祭を祝うのか、あちこちの戸口に龍と長衣をまとった女の姿を染め抜いた小旗が掲げられていた。

ゲルキンドの館は町のまん中にあった。一際大きな祭旗が下がっていたが、祝う気持ちがあるわけではないだろう。館は塀を巡らせてあるわけではなかったが、正面の玄関には槍を持った男が二人立っていた。笑顔で迎えてくれそうにはない。

〈龍爪亭〉は館のすぐ近くだった。扉は開いていたが、客は誰もいなかった。アミルが止まり木で一人酒を飲んでいた。長卓の上には二つ酒杯があった。例の強い酒らしい。片方が空だった。

「やあ、いい店なんでまた来てみたよ。今日は休みなのかい」

女は不機嫌そうに私を見た。目の縁がいささか赤らんでいるように見えた。

「祭の前の夜は酒を飲まずに過ごす習わしなんだよ」

「君は特別かね。それに連れもいたらしい。スタムクリッガは景気付けに飲んで行ったのか。先に村を出た君に何か教えを請いに来たのかい」

アミルは皮肉な笑いを浮かべて、二つの杯を弄んだ。

「代官に雇われに来たんならひと足遅かったね。それとも誰かを村に連れ戻しに来たのかい」

「君と一緒に帰れば良かったのにな」

「何を馬鹿なことを」

アミルは中味の入っている方の杯を手にして、一気に干そうとした。私はその酒を奪って一息に飲んだ。

「苦い酒はもういいだろう」

女は私の頬をいきなり叩いた。

「利いた風な口を利くんじゃないよ!」

「やれやれ、痛いな」

酒場の女がもう一発平手打ちを食らわそうとしたので、私はその手首をつかんだ。

「ゲルキンドの館に裏口はあるかい」

アミルは私をにらんだが、腕からは力を抜いた。

「裏手が川で船着き場があるよ。今時分に着く船は多分ないだろね」

〈龍爪亭〉脇の路地から川沿いの細い道を行くと代官の館の裏手に着いた。船着き場には一艘の小舟があったが人気はなく、庭とも畑ともつかない中を館の方へ小道が続いていた。私は木々の陰を縫って館へ近づいた。二階建ての館には明りが灯り、人の声らしきものも聞こえた。

庭に面した露台の扉が半ば開いていた。私は壁伝いに近づき様子をうかがった。

「おお、これが〈虹金石〉か! これがあれば、我が妖力も湧き出す泉の如くこの身に満ちるはずだ!」

しわがれた声はグリッツネンとかいう魔道士のものだろう。のぞき見ると黒衣の妖術師は机に置かれた宝剣に両手をかざしてしわだらけの顔に笑みを浮かべていた。

「祭は明日だぞ。それまでにその石の効能は現われるのか」

ゲルキンドが酒をすすって言う。

「私を信用していただこう。見よ、我が杖の黒い石を! すでに輝きを増している。感じるか、この力を!」

代官は下唇を突き出して「儂にはわからん!」と言った。

「だが、今はお前を信じるしかない。ネベルグの山の中にはその石の鉱脈があるはずだ。エベルキュアの伝説などそれを守るためのでっち上げに決まっておる。石でお前は強大な魔力を手にし、儂は莫大な財力を手にする。ベルイセンの城も領地も儂のものだ!」

露台に面した部屋にはもう一人の姿があった。スタムクリッガだ。洋灯が硬い面持ちを照らしている。ゲルキンドが思い出したかのようにネベルグの戦士に声をかけた。

「そうなれば、お前は近衛隊長だ! 明日は案内を頼むぞ! 山の間道で迷うわけには行かないからな」

「わかっている。俺にまかせておけ!」

スタムクリッガは吐きだすようにそう言うと酒をあおったが、傷が痛んだのか顔をしかめた。

「ふむ、ネベルグの薬師が手当てしたのか」

魔道士が手をのばそうとすると裏切り者は怯えるように身を引いた。

「怖れる必要はない。こう見えてもな、命を奪う術ばかりを修行してきたわけではないし、お前のもたらした石がある。我が術を信じるのならば、明日は道案内だけではなく戦士としても腕を振るえるぞ」

スタムクリッガは「怖れるものなどあるものか!」と答えた。

グリッツネンは片手をスタムクリッガの肩にのばし、もう片方の手は宝剣の石にかざした。魔道士はうつむいて細い顎をもごもごと動かした。顎髭がゆれて、傷ついた肩にかざした手がひくひくと動いた。

「右腕を動かしてみよ」

スタムクリッガは恐る恐る腕をあげた。

「何の痛みもない! これは驚いた。それどころか、何だ、この体の中に満ちる力は!」

ネベルグの戦士は立ち上がり、剣を抜くと縦横に振り回した。ゲルキンドが満足気にうなずいた。

「ふむ、石の効能はこれで確かめられたな。よし、明日は存分に腕を振るえ! お前を袖にした女に目にもの見せてやれ!」

スタムクリッガは切っ先を代官に向け、怒りに満ちた声を発した。

「その話はするな! お前にどうこう言われる筋合いはない!」

代官は唇をぶるぶると震わせてうめいた。

「わかった、わかった。物騒なものをここで振り回すのはやめてくれ。とにかく、明日はしっかり頼んだぞ!」

「私はこの石の力を十全に手にするためにこれより努めねばならん」

グリッツネンは腫れ物にでも触るように宝剣を手に取って、奥の扉へ消えて行った。

ゲルキンドは苦笑いを浮かべて、まだ剣を手にしている男に言った。

「儂も明日の手筈を整えねばならん。酒は好きに飲んでいいが、剣を振り回して家具調度を壊すのはやめてくれよ。金がかかってるからな」

代官は魔道士とは別の扉の向こうに姿を消した。スタムクリッガは壺から杯に酒を注ぎ飲み始めたが、さほど強いわけではないらしく、二杯目を飲み干す頃には卓子に肘を突いて船を漕ぎ始めた。

私はそっと露台から部屋の中に入り、魔道士が入って行った扉を開けた。薄暗い廊下の奥に別の扉があるのがかろうじて見えた。扉の向こうは地下に続く階段があり、降りた先の戸口には扉がなかった。

石壁で囲まれた地下室は物置として使われていたようだが、今は雇われ魔道士の部屋になっているようだった。壁際の棚には薬瓶や鉢、薬草らしきものが置かれ、古びた書物や巻物も見える。大きな卓子の上にも幾つもの瓶や擂り鉢、何かの木乃伊らしきものがあった。

グリッツネンのかすれた声が聞こえた。魔道士は燭台に広げた巻物を近づけ、そこに記されていると思しき言葉を読み上げていた。

「……極めて精妙なる技が必要とされる。石は始め、その所有者に大いなる力を与える。その力に魅入られし者は自らの技に酔い、全能の魔力を得たかのような錯覚に陥る。だが、よくよく心得よ。石は決して万能の素ではない。永遠の力を与えるものでもない。石を持つ道士は、自らの才気才覚、術者としての能力を試されると心得よ。その力はこの荒廃せし世界に再興の光を点すためにあるものと心得よ。私欲に走る者には恐ろしき報いがあると心得よ……ふん、さすがグーデル大師、心得ることが多すぎて気が滅入ってくる」

黒い頭巾の男は机の上に二イート(約六十センチ)ほどの間を置いて並べた宝剣と魔法笏の双方に手をのばした。

「古の大師よ、私はあなたのように力をその内に秘めたまま、この世の真理を探ると山里で隠遁する気持ちはございません。私が求めるものは富と名望と権力。師よ、いずれもあなたが軽蔑し遠ざけたもの。だが、私はそれが欲しいのです!」

魔道士の左右の手が小刻みに震え、それに応えるかのように宝剣と杖も震えだした。剣に埋め込まれた石が妖しい光を放ち、その光が杖にはめ込まれた黒い石にも移って行くように見えた。

「バレ、エブル、デスキ、ヤノーリ、アウザ……バレ、エブル、デスキ、ヤノーリ、アウザ……」

グリッツネンはかすれ声で呪文を繰り返したが、一回ごとにその声ははっきりとして艶を帯びていくように聞こえた。魔道士はこちらに背を向けている。私は剣を握り直し、一気にその背中に突き立てようとした。

私が地下室に飛び込んだ刹那、魔道士の黒い頭巾の後頭部が上下に開いた。そこには掌ほどもあろうかという奇怪な一つ目が開いていた。

「愚か者よ! 私を背目のグリッツネンと知ってのことか!」

後ろ頭に開いた一つ目が赤く光ったかと思うと、私は石礫に打たれたかのような痛みを感じて、後退った。私はなおも剣を手に斬りかかろうとしたが、魔道士は杖を手にすると私の剣を打ち払った。奇怪なことに背中を向けたままなのに、腕の動きはこちらを向いているかのようだった。

魔法笏の黒い石が光った。虹色を帯びた紫の光が明滅すると、私は手足が痺れてその場に倒れた。グリッツネンは頭巾の後ろの一つ目を隠すとこちらに振り向いた。その顔はもはやしわだらけの老人のものではなかった。赤ら顔に活力に満ちた双眸がぎらぎらと光っていた。

「おお、インゼオムよ、久しぶりにお主の力を感じるぞ……」

魔道士はすっかり黒くなった顎髭をしごきながら独り言ちたが、すぐに頭の中にも痺れが入り込んで何もわからなくなった。

七

途切れ途切れに声が聞こえた。

「……腕の立つ流れ者だ。儂らが〈虹金石〉を手にすれば……こちらに寝返るだろうよ」

「こいつは俺が始末をつける! ただし、目が覚めたらだ……剣と剣で勝負する!」

「グーデル大師曰く……一粒の種が城壁を崩す大樹となる。面倒事の種は摘んでおくのが一番だ」

声は聞こえたが、言葉の意味が頭に入ってこなかった。右から左へすり抜けていくようだ。目を開けようとしたが瞼が動かない。頬に硬いものが当たっているような気がするのは床に転がされているからだろうか。

重い足音と武具がなる音が聞こえて、また別の声が言った。

「出立の準備はできましたぜ。そいつの言う通りの道程なら、もうここを出ないと間に合いませんぜ」

「よし、こいつのことは後回しだ。そこの柱にでも縛りつけとけ!」

また幾つかの声が聞こえたが、それよりも私は自分の体が宙に浮いたような奇妙な感覚にとらわれて、話が聞き取れなかった。頬の硬い感触は消えて、今度は背中に何かが当たった。再び頭が痺れたような感じになり、意識が遠のいた。

次に気づいた時には瞼を開けることができた。私は薄暗い部屋の中にいた。庭に面した部屋ではなく、窓からは弱い銅色の光が差していた。夕暮れ時なのだろうか。部屋の中には円卓があり、二人の男が絵札を並べていた。右手に包帯を巻いた男がぶつぶつ言いながら杯を口に運んだ。

「畜生、あのけちな道士め、俺の弓手も治してくれと言ったら、金を出せと言いやがる! 村の男を治したのは実験なんだとよ」

もう一人の男が諦め顔で言った。こちらは昨日〈龍爪亭〉で足と手首を痛めつけた男だ。

「まあ、そうぼやくな。得体のしれない龍だか何だかの洞窟でまた危ねえ目にあわなくてすんだんだ。今夜の戦がうまくいきゃあ、俺たちにだっておこぼれが回ってくるぜ」

「本当にそうかい。ゲルキンドは金の亡者だぜ。帰ってきたら用済みでばっさりとか御免だ」

私は部屋の奥の柱に椅子ごと縛りつけられており、身動きできなかった。体の痺れは取れていたが、縄は解けそうになかった。

「まさか、今夜だって晩飯付きの見張りだぜ。人を手懐けるためには金を使うんだよ。そろそろ〈龍爪亭〉から届くんじゃないか」

「おい、あの何とかいう踊り子が来るかな。ついでに楽しませてもらおうじゃねえか」

「馬鹿野郎、そんなことして逃げられでもしたら、それこそばっさりだぞ」

「でもよ、いい女だったじゃねえか」

男たちが下卑た会話をしていると、どこかで呼び鈴がなった。腕に包帯をした男が部屋の扉を開けて大声で怒鳴った。

「〈龍爪亭〉か、すまんが奥まで持ってきてくれ! こちとら具合が悪いんだ! 広間を抜けてすぐの部屋だ」

「わかりました」という返事が聞こえた。女の声だった。男が歯をむき出してにやにや笑った。

「おい、余分なことはするなよ」

「尻を撫でるくらいならいいだろう」

アミルが片手に篭を、片手に取っ手のついた小鍋を下げて現われた。彼女は一瞬私の方を見たが、私は目を閉じて気づかない振りをした。卓子に物を置く音がした。

「豪勢に汁物付きだよ。お代は代官からもらってるからね」

「今日は旅の騎士殿は出番はなしだ。アミル、折角だから一曲頼むぜ」

射手が小鍋の蓋を取りながら言った。女は固い声で答えた。

「そっちのお代はもらってないね」

「そう固いことを言うなよ。ちっとぐらいいいじゃねえか」

射手が下品な笑いをもらしながら、無事な方の手を女の体にのばした。アミルは小鍋の取っ手をつかむと湯気の立つ中味をぶちまけた。うまそうな肉汁の匂いがしたが、彼らは味わうどころではなかった。

「熱い! くそ、何しやがる!」

射手は顔を押さえて転げ回った。

「てめえ、この尼、なめた真似しやがって!」

もう一人の男は汁が足りなかったようで、立ち上がろうとしたが、足の痛みが動きを鈍くした。アミルは素早く篭の中から庖丁を取り出すと男の太股に突き刺した。「ぎゃあ」と言って倒れる男を尻目に女は私に駆け寄ると血まみれの庖丁で縄を切った。

「すまんね、僕もお代を払ってないよ」

「馬鹿なこと言ってないで、村を何とかしておくれよ! あいつら石を全部奪うつもりだよ!」

「里心は本物と見えるね」

私が立ち上がるのと、二人の男が襲いかかってきたのは同時だった。と言っても、一人は闇雲に短剣を振り回し、もう一人は足の傷でまともには動けなかった。

「アミル、貴様、裏切りやがったな!」

太股から血を流す男がわめいた。

「馬鹿をお言いでないよ! あたしはあんたらの仲間になった覚えはないよ! 代官の鼻毛を少し抜いてやっただけさ!」

「ぶっ殺してやる!」

射手の方が熱い汁で爛れた顔でわめいた。私はアミルの手から庖丁を取り、男の使える方の手首を斬り裂いた。男は短剣を取り落として、叫びながらのたうち回った。

「これからは足で稼ぐんだな」

「てめえ!」

もう一人は出血のせいか青白い顔をしていたが、それでも斬りかかってきた。私は男の刃をかいくぐり、剣を持つ腕に斬りつけた。新たな血が迸り、男は悲鳴をあげて倒れた。

「早めに助けを呼ぶんだな。そうしないと体中の血が抜けて死ぬはめになる。助けてくれる奴がいるかどうかは知らんがね」

アミルは今さらながら恐ろしくなったのか、身を震わせて立ち尽くしていた。

「しっかりしてくれ! 奴らはスタムクリッガとかいう若造の手引きで間道を沼の奥に向かったんだ。君は近道を知らないか!」

踊り子は戦士の名を聞くと、顔を歪めて涙をこぼした。

「あの馬鹿野郎! 畜生、畜生!」

私は濡れた女の頬を血塗れの庖丁でぴたぴたと叩いた。

「君の乱れた胸の内につきあう気はない。村への近道はないのか!」

アミルは我に返って赤く染まった庖丁を押しのけた。

「村へは分かれ道から行くのが一番だ。ゲルキンドは村人と出合わないで、ヴェイルヤたちに先回りできるように遠回りの間道を行ったんだ」

「ならば、まだ間に合うかもしれんな」

踊り子は頬についた血を手で拭い、赤い自分の手を見て、また涙した。

「ああ、ヴェイルヤ、父さん……あたしが……」

聞きたくもなかったが、一応私は尋ねた。

「君はあの二人の血縁の者なのか」

「あたしはファルヴァッサの娘、ヴェイルヤは妹だよ」

「ふむ、月並みな話だな。ついでに聞いておくが、君はスタムクリッガの何なんだ」

女は視線を落して答えた。

「許婚さ。もう、だいぶ昔の話さ」

「なるほどね、聞いた僕が悪かった。積もる話は他の誰かにしてくれ。生憎僕は興味がない。それより、馬を用意できるか」

アミルは涙をぼろぼろこぼしながらうなずいた

「店の主のがいるよ。大層な名馬らしいよ」

「それは結構、君を乗せても走れるかね」

女は短く驚きの声をあげた。

「妹に何かあったら、祭の代役がいるだろう」

女がまた泣き出しそうになったので、私は彼女の手を引いて代官の屋敷を出た。

八

陽はほとんど落ちていたが〈龍爪亭〉の馬は意にせず走った。暗がりで困るのは馬ではなく乗り手の方なのだ。だが、アミルは村への道を熟知しており、小さな角灯一つで巧みに山道を進めた。

ネベルグに近づくと幾つもの明りが見えた。祭のために篝火が焚かれているのだろう。松明が動いているのも見える。私たちは馬に乗ったまま、村の奥の龍の拱門まで進んだ。

村人たちが川を跨いでそそり立つ龍の門の方を向いて、私の知らない言葉で詠唱していた。歌は高い女の声と低い男の声が交互に繰り返されるもので、抑揚の少ない旋律が荘重な響きを作り出していた。

「これは壮行の歌だわ。もうヴェイルヤたちは龍の洞窟に発ってしまった」

アミルが悔やむ様子で言った。

「追いつけないのか?」

「わからないわ。でも、歌からすると、もう出発してからしばらく経っているわ」

私たちに気づいた村人たちが詠唱をやめてこちらを振り向き、口々に訝る声をあげはじめた。誰かがアミルの名を口にした。私は馬から下りて、村長と巫女はだいぶ前に発ったのかと尋ねた。答えたのはメジカンテという薬師の女だった。

「しきたり通り、陽が山の端に沈んだ時に門を潜ったよ。あんた、町へ行って何をしていたのさ。待っても戻ってこないから、祭は始めちまったよ」

「ちょいとしくじりをしでかしてね。こちらの姐さんに助けてもらったのさ」

薬師はアミルに幾らか非難がましい目を向けた。

「アミル様、何だって今頃、祭の最中に馬で乗り込んできたりするんだい。そんな不作法なことだから、ファルヴァッサも言葉がきつくなっちまったんだよ」

「メジカンテ、今はそれどころじゃないの。代官一味が父様たちを先回りして待ち伏せしているのよ! 石を自分たちのものにするつもりなの!」

「何だって、洞窟への道を知っているのはあんたら姉妹と村長だけじゃないか」

そこで薬師は良からぬことに思い当たり、目を丸くした。

「まさか、スタムクリッガが……」

「そうよ、戦士の長にも口伝で伝わっているはずよ。プリクデスは病で亡くなったんでしょう。だから、その前に伝えられているルはず。スタムクリッガは村を裏切ったのよ」

「あの、罰当たりめ!」

メジカンテは大声で叫んだので、人々は歌の続きを止めてこちらに集まり出した。アミルがもう一度話をすると、人々の騒めきは響めきに変わった。

「戦える者は?」

私の問いに数人の剣を佩いた男たちが前に進み出た。黄色い髪の五十絡みの男が腰の剣を叩いてみせた。宴の席で鍋を叩いていたシュナイダモンとかいう男だ。

「残っている戦士は俺たちだけだ。スタムクリッガの代役はルタナヴェンが努めている。そこそこ腕は立つ。だが、俺もまだ若いもんには負けんよ」

他にも数人の若者が恐る恐る手を上げた。私がシュナイダモンの顔を見ると、彼は言った。

「村の者に勇気がないわけではない。沼よりも先の洞窟には、村の長と巫女、それに戦士の長しか入れないことになっているんだ」

アミルが強い口調で言った。

「ゲルキンドはそんなことお構いなしだよ! 奴は金と権力にしか興味がない! 村の宝と聖なる場所をそういう人間に奪われていいの! それとも龍が怖いのかい? エベルキュアはこの村の守護神じゃなかったの!」

アミルの言葉に押されるようにもう二三人が前へ出てきた。総勢十名ちょっとといったところか。大急ぎで武器をかき集めたが、数人の戦士は剣を携えてるものの、他の者は山刀や手斧、狩りに使う弓矢や投槍が得物だった。

戦士は世襲で引き継がれているが戦は長年なく、鍛練はしていても、剣を振るうのはたまに現われる山師や盗賊を追い返す時ぐらいしかないと、シュナイダモンは言った。

私たちは龍の門を潜って、川沿いの道を登った。左右から山が迫り、木々が覆いかぶさる。松明はあっても、アミルの案内がなければとても進めたものではなかった。しばらく行くと幾らか視界が開けて星が光り始めた空が見えた。目の前は小さな沼が幾つか連なる場所だった。足下の地面が一歩進むごとに沈み込む。

「ここが石の採れる沼地かい」

「そうよ。ここの泥の中にほんの少し、石の素が混じっているの。それを集めて精錬して〈虹金石〉を作り出すのよ」

アミルが答えた。

「龍は沼の中に棲んでるわけじゃないんだな」

「大きすぎて沼には棲めないって言われているわ。だからこの先の洞窟に棲みついたと」

「エベルキュアはずっと昔からこの地に棲んでいるのかい」

私たちは沼地の中の比較的足下がしっかりした道を選んで進んだ。夜空を映す水面には小波一つなく、周囲の叢で虫が鳴く声がかすかに聞こえた。

「遠い昔から。〈大いなる厄災〉の以前からとも言われるし〈厄災〉とともにやって来たという言い伝えもあるわ」

私が「どこから」と尋ねると、アミルは星の光る夜空を指し示した。

「流れ星に乗ってやって来たっていう伝説もあるわ」

「〈失われた神々〉の眷族かね」

「わからないわ。あたしたちにとってはエベルキュアはエベルキュアよ」

沼地を抜けると再び山が近づいて川は渓谷となった。道は斜面の岩場にかろうじて張り付いている呈となった。村人が一人、足を滑らせて危うく川に落ちそうになった。

「ここから先は神官と巫女、戦士しか入れないことになっているの」

「間道というのはどこに出るようになっているんだ」

「あたしも詳しいことは知らないわ。ヴェイルヤと違ってあんまり真面目に学ばなかったからね。多分、このあたりか、もう少し先か」

黄色い髪の戦士が言った。

「若い頃、〈戦士の館〉でイゼシュフリットの伝説の巻物を見たことがある。うろ覚えだが、エベルキュアの洞窟のすぐ近くだったと思う。ナーザはネベルグを通らずにその道から山へ逃げ込んだとも言われている。その頃はまだ村と町の行き来は少なく、今の道はなかったらしい。タルシュヴァッツからの龍退治の男たちもそこを通ったとか」

「なるほど、それで今度は代官殿が龍退治に御出馬というわけか」

夜の山道を松明の明りで進むのは難儀なことだったが、私たちはどうにか岩場を登りきり、また少し開けた場所に出た。暗くてよくわからなかったが、どうやらそこは浅いすり鉢の底のような形をしているようで、まん中には小さな池らしきものがあった。先刻の沼地と違って、足下は固い岩で乾いていた。川は池の向こう側、すり鉢の縁で小さな滝になっていて水の落ちる音が聞こえてきた。

その滝の側に明りが幾つも動いているのが見えた。シュナイダモンが松明を消すように押し殺した声で命じた。

「気づかれたかしら」

アミルが心配げな声を出した。

「わからんが、どうやら奴ら、お取り込み中のようだ」

池の向こうの明りは激しく動き回っていた。滝の音に混じって、叫び声や鉄がぶつかり合う音も聞こえる。

「何の騒ぎだ」

私はシュナイダモンに向かって聞いた。

「龍の門を潜ってここまで来たのはファルヴァッサとヴェイルヤ、それに代役のルタナヴェンだけのはずだ」

「戦士一人相手にしちゃあ、騒ぎが大き過ぎないか?」

シュナイダモンもアミルも他の者たちも押し黙っていた。

「おいおい、龍とその連れ合いの他にも何か出るのかい」

「イゼシュフリット」

アミルが短く答えた。

「振られて鉄像になった領主がどうしたというんだ」

「イゼシュフリットはエベルキュアと戦い、その血を浴びて鋼の体になった。彼はそのまま洞窟の入り口で永遠に佇んでいる。でも、ナーザに危機が迫ると、その鋼の体が動き出し……」

「……龍の姫君に仇なす者を討ち滅ぼす。そう伝えられている」

アミルの言葉をシュナイダモンが引き継いで答えた。私は二人の顔を見たが、松明は消されていたので、どんな面持ちでそういう話をしているのかはわからなかった。

「アミル、君は鉄像を見たことがあるのか」

「あるわ。村を出るしばらく前に一度だけ、ここに来た。母さんが死んだので、あたしが巫女になることになって、父さんとヴェイルヤとそのことを龍の神様に報せに来たのよ。鉄の像は洞窟の入り口の脇に立っていたわ。でも、まさか……」

私たちはすり鉢の縁のあたりを岩の陰に隠れて進んだ。この場所は山が火を吹いた跡のようにも思われたが、もし龍が本当に流れ星に乗って飛来したのなら、ここは星が落ちた跡なのかもしれない。

騒ぎの場に近づくと、そこでは尋常ではない戦いが繰り広げられていた。松明の明りを受けて鈍く輝く鎧兜の武人が大剣を振り回し、代官の手勢と斬り結んでいた。炎に照らされた厳つい顔は青黒く見え、面頬をしているのかと見えたが、さらに近づくとそうではないことがわかった。

武人は叫び声、うめき声をあげて剣を振り回し、その度に鉄色の顔には怒りの表情が現われ、口が開き、目はつり上がった。野武士たちが斬りかかり、運良く鎧の隙間に切っ先が入り込んだと見えても、血が噴き出ることはなく、鉄がぶつかり合う音が響くだけだった。

「イゼシュフリット! まさか本当に動き出すなんて!」

アミルが押し殺した声を出した。

「君は伝説を信じていなかったのかい」

「薄汚れたただの像にしか見えなかったのよ。今は信じてるわ」

洞窟の守護者の動きは素早いとは言えなかったが、幾ら斬りつけられても傷つくということはなかった。槍はへし折られ、矢はどこに当たっても跳ね返された。代官の手勢は一人また一人と広刃の長剣で打ち倒されていく。古びた意匠の剣は神殿にあった宝剣と欲似ていたが、光る石は埋め込まれていないようだった。

「鋼の男が悪漢どもから龍の洞窟を守っている! 我らも加勢にいかねば!」

シュナイダモンが興奮した様子で言った。

「待て、奴らには石の力を得た魔道士がついているはずだ。背中にも目がある奴だ」

私が村人たちを制しているとゲルキンドの苛立つ声が聞こえた。

「何をしておる! たかが鉄の人形ではないか! さっさと倒せんのか!」

代官は戦いの場の後方で指輪のはまった手を振り回している。側には別の男に刃を突きつけられたヴェイルヤとファルヴァサの姿が見えた。二人の顔には青っぽい色合いで渦巻きや鱗のような絵模様が描かれている。ヴェイルヤは白い長衣に頭には花冠を被っている。祭の衣裳なのだろう。

剣を突きつけているのはスタムクリッガだった。足下にうずくまっているのは代役の若者だろうか。

「グリッツネン! 呪文はまだなのか! 石の力はどうしたのだ!」

代官が振り向いて怒鳴った。魔道士はゲルキンドよりもさらに後方の岩の上に立って、魔法笏を高く振りかざして、代官には答えず何事か意味のとれない言葉を発している。

「スタムクリッガ、お前のその宝剣とやらで何とかならんのか! それは龍に一太刀浴びせたものなのだろう!」

スタムクリッガの背には手にしているのとは別のもう一振りの剣があるようだった。それが例の宝剣なのだろう。

「こいつは龍が出るまで取っておけとあんたの魔法使いは言ってたぜ」

「ええい、何でも良いから何とかしろ!」

ゲルキンドが苛立つうちに、魔道士の杖の黒い石はぎらぎらとした紫色の光を放ち始めた。奇怪なことに近くの松明の明りはまるで霧が流れるように黒い石に吸い込まれていく。

グリッツネンが一際大きな声で何事か叫ぶと、杖の先から黒い稲妻のようなものが走った。黒い電光は鋼の男を打ち、洞窟の守護者は鉄の軋む音を響かせて体を震わせた。

魔道士の言葉はダーチェンの言葉になった。

「呪いは解けたぞ、イゼシュフリット! 永遠の責め苦は終わった。お前はもう失われた思い人の守護者ではない!」

その言葉が何を意味しているのか、すぐには私はわからなかった。いや、古の領主自身も戸惑っているかのように見えた。動きの鈍った敵に野武士どもが襲いかかった。

鋼の男は大剣で匪賊をなぎ払おうとした。だが、彼の太い腕は思い通りに動かなかった。ぎしぎしと大きな軋む音が聞こえ、ごりごりと荒れた鉄がこすれ合う音がした。青黒く輝いていた甲冑が艶をなくし赤く錆びついているのが見えた。

兜の下の顔は錆びつきはしなかった。それは黄灰色の萎びた老人の顔となり、濁った目を見開いて赤錆びた自らの体を見回した。

異変に気づいた襲撃者たちは動きを止めて、眼前の奇怪な事態に見入った。

「見よ、龍の血の呪いは解けた! イゼフシュリット、お前の体は長の歳月とともに生身のものへと還るのだ。軛から解き放たれ、永遠の安らぎを得るが良い!」

グリッツネンの声は自らの力に酔ったかのように上ずって聞こえた。

鋼の男はなおも剣を振るおうと赤錆びた鎧に包まれた腕を振り上げた。すると、大きな音をたてて、剣を握った腕がもげ落ちた。肩口からは何かさらさらとした砂のようなものがこぼれ落ちる。

古の領主は木乃伊のような顔で地面に落ちた腕と乾いたものが落ちる肩を見遣った。一歩前へ進もうとすると膝が抜けたようになり、その場に頽れた。

「ナーザ」というひどくかすれた声が聞こえたような気がしたが、錆びた甲冑ががらがらと崩れ落ちる音に消し去られた。鎧に包まれていた体は粉々に砕けて形をなくした。鋼の男は一山の赤錆の塊と灰色の砂となった。

伝説は現実のものとなり、そして消滅した。アミルや村の者たちは息を呑み、またうめき声をもらした。

代官配下の男たちは自分たちが倒したわけでもないのに、剣を振り上げ歓声をあげた。

「よくやったぞ、グリッツネン! 石の力は大したものだな。龍の力なぞ怖れることはない! さあ、洞窟に案内しろ! 宝の山へ儂を連れて行くのだ!」

ゲルキンドは巫女と村長をせき立てた。

「必ずやエベルキュアの顎門がお前を飲み込む!」

ヴェイルヤが怒気を孕んだ声を発した。抗う気持ちは萎えてはいないようだ。

「今、その目で見たろう、巫女さんよ。伝説の鋼の男もこの様だ。龍とて恐るるに足らん。命が惜しければ、さっさとお宝の場所に案内することだ」

代官の言葉にネベルグの巫女は「呪われよ!」と返したが、スタムクリッガが剣先を突きつけた。

「行くんだ、ヴェイルヤ。俺を袖にするからこういうことになるんだ」

「裏切り者! エベルキュアの爪で八つ裂きにされるが良い!」

「何とでも言え。洞窟を出たら必ずお前をものにしてやる!」

「お前と寝るくらいなら、地べたの石ころと交わった方が増しというものだ!」

ゲルキンドが苛立ちの声をあげた。

「いい加減にしろ! 女などにこだわっていると、そこの赤錆の男のようになるぞ!」

代官一行は洞窟の方へ向かった。先頭にヴェイルヤとファルヴァッサを立て、その後ろにスタムクリッガと手下どもが続く。ゲルキンドと魔道士は殿だった。

「ここで一気に襲えば代官と魔道士を打ち倒せるか」

シュナイダモンが今にも飛び出しそうな姿勢で言った。若者たちがうなずいて前のめりになる。

「待て、あの魔道士には文字通り背中にも、いや、正しくは後ろ頭にも目があるんだ。僕はそれでひどい目にあった」

「でも、洞窟の守護者も倒された。このままでは!」

アミルが切羽詰まった声で言った。

「倒されたとはいえ鋼の男は実在した。つまり、洞窟の中には恐らくは君たちの龍神が御座すということだ。石の力がいかほどかわからないが、そう簡単に奴らの思い通りにはならないだろう。少し離れて、後をつけて機会をうかがった方がいい」

金髪の戦士は渋々といった調子でうなずいた。

「ふむ、それは一理あるが……」

「エベルキュアの力を信じないのかい」

シュナイダモンはやや間を置いて答えた。

「龍の神に仕え、ネベルグの村を守るのが戦士の努めだ。だが、この目で見たわけじゃないからな」

「まあ、それはもっともな話だがね。だが、魔道士の力は紛れもない現実だ」

代官たちは滝の脇の洞窟に消えていった。私たちは鋼の男に倒された者たちが横たわる中を洞窟に近づいた。シュナイダモンは倒れた代役の戦士に駆け寄り抱き起こしたが、彼はすでに事切れていた。

「ルタナヴェン! くそ、ついこの間までともに剣の技を磨いていた仲間ではないか! 外道め!」

年嵩の戦士は大きな肩を震わせた。アミルは眉間にしわを寄せ黙っていた。

洞窟は滝の隣にぽっかりと黒い口を開けていた。幅は七十イート(約二十メートル)、高さは三十イートばかりあるだろうか。おおむね迫持状で、周囲は平らに開けている。龍はここから出入りしているのだろうか。入り口から少し離れたところに平たい岩があり、そこには今夜のものなのか、供物と思しき穀物や果実が置かれていた。

「以前来た時は洞窟の中にまで入ったのかい」

アミルは「ある」と答えた。

「道は?」

「入り組んではいなかったと思うわ。しばらく真っ直ぐ行くと泉があるの。そこで父さんと祈りと歌を捧げただけ。龍はもっと奥に棲んでいるらしいけれど、そこから先は誰も行ったことはないわ」

「石を見たのか」

アミルの答えは曖昧なものだった。

「泉の中で何かが光っているような気はしたわ。でも、わからない。寒くてひどく恐ろしい気がしたけど、何かをはっきり見たわけじゃない」

「ふむ、行ってみるしかないか」

村人たちは不安げな面持ちをしていたが、尻込みする者はいなかった。シュナイダモンが一同の顔を見てうなずいた。私たちは物音を立てないように気を配りながら、龍の洞窟へ足を踏入れた。

九

入り口で焚かれている篝火が少しばかり洞窟の中を照らしていたが、見える限りではごつごつとした岩壁が弧を描いて続いているようだった。ずっと先に朱の光が動いているのは代官たちのものだろうか。

やがて篝火の明りは届かなくなったが、あたりはまったくの闇にはならなかった。洞窟の壁や地面にわずかに燐光を放つところがあり、私たちはそれを頼りに何とか進むことができた。

「この光も〈虹金石〉なのか」

「わからないわ。そんな風にも見えるけど……」

奥に進むにつれて洞窟の中には冷気が満ちてきた。行く手から水音も聞こえる。アミルの言っていた泉だろうか。

洞窟は入り口と変わらぬ広さで続いているようだった。道は幾らか登りになっている。

「もうすぐ泉に着くはずよ」

アミルが押し殺した声で言った。道はさらに登りになり、行く手のせり上がった黒い岩の縁からは青白い光が差していた。その向こうから人の声が聞こえる。濁声は代官のものだろう。

「おお、泉の底を見ろ! きらきら光ってるじゃないか。あれが石に違いない! 儂はダーチェン一の富を手に入れたのだ! グリッツネン、あれは石に間違いないな! お前もダーチェン一の大魔道士だ!」

答えた魔道士の声は思いの他、小さくかすれ気味だった。

「ああ、石に違いないと思いますぞ。これで私も、私も……」

グリッツネンの声は沸き起こった咳にかき消された。だが、ゲルキンドはそんなことは意に介さないようだった。

「これは長い綱が入り用だな。水をかき出すのは無理か。ヴィストクの港から漁師を呼んできて潜らせるか。それも面倒だな。水路を作って流せばいいのか」

ファルヴァッサの怒りに震える声が聞こえた。

「お前たちはエベルキュアの洞窟を破壊しようというのか!」

「今からこの洞窟の主はこの儂だ! お前たちの龍はどこにいったのだ? 錆びついた番兵が倒されて怖じ気づいたか! それとも洞窟の奥で疾うの昔に骨になっているのではないか?」

「冒涜者め! 必ずや、龍の顎門がお前たちを飲み込む!」

ヴェイルヤの金切り声が響いた。

「ならば、今すぐ龍とやらを呼び出してみよ! お前は巫女だろう、そのぐらいのことはできんのか! 老いぼれの龍が出てきたところで、我らには無敵の魔道士がついているぞ!」

ゲルキンドの笑い声が岩室の中に谺した。野武士たちの追従笑いが続く。

「そういう呪文があるのか?」

私の問いにアミルは答えた。

「あたしは聞いたことないわ。村を守ってくれるエベルキュアに感謝の祈りを捧げるのが仕事なのよ」

不快な嘲笑が収まるのと入れ替わるように、苦しげな咳き込む音が聞こえた。

「グリッツネン、どうした。冷気が堪えたか」

ゲルキンドが幾らか気にしたようで問いかけた。

「いや、そんなことはない……」

だが、答えた魔道士の声はまたも咳にかき消された。せり上がった岩にはかろうじて階段らしきものがついていた。私とアミル、シュナイダモンは崩れそうな石段を登り、その向こうに目をやった。

そこには洞窟の入り口よりもさらに広い岩室が広がっていた。差し渡しは二百イート(約六十メートル)はあるだろうか。岩壁のあちこちから染み出している水の流れが中央に集まり、三十イート(約九メートル)ほどの不規則な円形の池となっている。水面は時折泡立ち、水底からも水が沸き出しているようだ。

青白い光はその泉から、また周囲の岩壁からも放たれている。泉の中では金色に虹色が混じった何かがきらめいていた。水底か泉の岩壁で何かが光っているらしい。

岩室の奥には幾つか黒い闇となっている場所があり、そこからさらに洞窟が続いているらしい。

私たちが見下ろしている場所から泉まではやや急な斜面になっており、そこにもどうやら人間が刻んだらしい石段がある。その下、泉のこちら側の縁に代官一味とヴェイルヤ、ファルヴァッサがいる。魔道士は近くの岩に片手でつかまって体をかがめ、まだ咳き込んでいる。

私とシュナイダモンはうなずきあい、手招きで村人たちを呼び、陣取らせた。

「射手は三人か、ブッゲルは投擲だな。ここから仕掛けるんだ」

黄色い髪の戦士にブッゲルと呼ばれた男は石塊を拾って細い革帯に仕込んだ。

「後の者は矢が放たれたら一気に駆け降りて斬り込む。何やら具合が悪そうだが魔道士には気をつけた方がいい。まずは僕が行くがね、借りがあるんでね」

私はアミルがすでに長めの短剣を抜いて構えているのに気づいた。

「君はここで……」

赤毛の女は私の言葉を聞く気はないようだった。

「歌と踊りだけの女じゃないのよ。馬鹿な男に一突きくれてやるのも得意なの」

「ふむ、好きにしてくれ」

シュナイダモンの合図で矢が放たれた。私たちは泉への斜面を駆け降りた。野武士が二人、射貫かれて倒れる。もう一本は外れたが、革帯から投げつけられた石塊が別の男の頭を打った。

「龍の戦士の刃を受けよ!」

石段を降りきったシュナイダモンは真っ直ぐゲルキンドに向かった。代官は目を丸くして驚きの表情を浮かべたが、すぐにその前にスタムクリッガが飛び込み、年嵩の戦士の一撃を遮った。

私は右手に走り、かすれ声で驚きの叫びをあげるグリッツネンに斬りかかった。魔道士は泉からの光のせいばかりとは思えない青白い顔でこちらを見た。

「お前は!」

グリッツネンは苦しげだったが、それでも素早く杖をこちらに向けた。黒い石が鈍く光り、目に見えない波のようなものが剣を打ち、切っ先がそれる。

「だから殺してしまえと言ったのだ!」

魔道士は苦々しげな顔で魔法笏を振り下ろした。再び目に見えない力が押し寄せたが、身動きできなくなるということはなかった。私は一歩二歩踏み込み、鈍く光る石のはまった杖を剣で打った。青黒い稲妻が飛び、体中が痺れたが、剣は取り落とさずにすんだ。感覚のない手でもう一度杖を打つと、それは真っ二つに折れて、黒い石のついた先端は宙を飛んで泉の中へと落ちた。

グリッツネンは我が手に残った棒切れを呆然と見つめた。その顔は最初に目にした時と同じくらいしわが寄り、灰色の干からびたものになっていた。

「思うに、石の力の恩恵を受けるにはとんでもない対価が必要なんじゃないのか。あるいはもっと慎重な用法、あるいは使い手の高尚な精神が必要とかね」

魔道士はしわだらけの顔に脂汗を滲ませてうめいた。その場に頽れるように頭を下げて膝を折った。鋼の男の呪いを解き、打ち倒したことで、魔力と共に命までも使い果たしたのだろうか。

突然、グリッツネンの垂れた頭の頭巾が裂けた。赤い一つ目の奇怪な顔が現れたかと思うと、腕が逆方向に曲がり、つかみかかってきた。枯れ枝のような指先には黒く長い鉤爪が生えていた。

予期していたとはいえ、異形の攻撃に私は一瞬たじろいだ。黒い爪が腕に食い込み、剣を奪い取ろうとする。魔道士の体はさらに異様な姿に変貌した。黒い長衣の背中が裂けて、何本もの虫の脚のようなものが飛び出したのだ。鋭い爪と無数の棘が迫ってくる。

黒い爪はがっちりと私の腕を捕らえて、剣を振るうことも逃れることもできない。背中から生えた節のある脚の先端からは、黄色みがかった汁が垂れている。

その時、空気を裂く音がして矢が魔道士の体に突き刺さった。続けざまに二の矢三の矢が飛んでくる。背目のグリッツネンは後頭部の顔から胸の悪くなるような悲鳴をあげた。腕の力が緩む。斜面を見上げると、村の射手たちが弓を振り上げていた。

私は奇怪な魔道士の腕を振り払い、まだ地べた近くにある第二の顔に斬りつけようとした。闇雲に振り回される虫のような脚を打ち払うと、グリッツネンは急に身を起こして刃から逃れようとした。腕が奇怪な角度で曲がり、黒い鉤爪が振り回される。そこへ大ぶりの石礫が飛んできた。石塊は見事に魔道士の側頭部に当たり、血飛沫をあげてグリッツネンは泉の方へよろめいた。足下の岩につまずくと、魔法笏の後を追うように持ち主もまた泉の中に沈んでいった。

斜面の上ではブッゲルという若者が自慢気に革紐を振り回していた。

十

魔道士は倒れたが、戦いがこちらの優勢に進んでいるわけではなかった。見れば泉のまわりには何人もの村人が血を流し倒れている。アミルはヴェイルヤとファルヴァッサの側で短剣を振り回している。肌が赤く染まっているのは返り血なのか自らの血なのか。

シュナイダモンはスタムクリッガと激しく斬り結んでいたが、若い戦士の腕前は口先だけというわけではないようだった。年長の戦士の体には幾つもの傷があり、動きは鈍くなっていた。

「おい、お前の相手は僕じゃないのかい」

私の声に裏切り者はこちらに目をやった。その隙にシュナイダモンが反撃の刃を繰り出す。だが、若い戦士はその剣を打ち返し、シュナイダモンの腕に一撃を加えた。鮮血が噴き出し、彼は剣を取り落とした。

私は駆け寄ろうとしたが、短槍を構えた野武士が突っ込んできて邪魔をした。槍遣いは素早い動きで穂先を繰り出し、行く手を阻んだ。だが、その間にスタムクリッガの前に誰かが飛び出すのが見えた。

「斬るならこの私を斬りなさい!」

ヴェイルヤがそう叫んで両手を広げて立ち塞がった。スタムクリッガは憤怒の表情で巫女を睨め付ける。

「裏切り者の人殺し! エベルキュアの牙がお前を引き裂く!」

若い戦士は怒りに顔をどす黒く染めた。

「畜生! お前なぞ、お前なぞ……」

スタムクリッガは剣を振り上げた。私は野武士の槍を両断し、粗末な胴鎧に切っ先を突き通したが、怒りに我を忘れた男は今しも剣を振り下ろさんとしていた。

その時、洞窟に何かが響いた。女の声のような響きと低い地鳴りのような響きが交じり合い、岩室を震わせた。足下の岩が震え、上からは小石が降ってくる。泉の水面は波立ち、青や虹色の光が瞬き、きらめく。

音は洞窟中を駆け回るように響き、地面は激しく揺れ動いた。代官の手勢も村人たちも武器を取り落として耳を塞ぎ、その場に座り込んだ。

ゲルキンドが耳を塞ぎながら、何かわめきちらしている姿が目に入ったが、声が聞こえるわけではなかった

一人、ヴェイルヤだけが耳を押さえもせず、立ち尽くしていた。瞳は半眼に開かれ、半ば気を失っているようにも見える。両の腕は広げたまま、まるで波間に漂うかのようにゆらゆらと動いている。

泉からの光は強さを増し、光の流れのようになり、巫女の体に注ぎ込まれているかのようだ。顔に描かれた青い渦巻きや鱗様の絵模様が浮き上がって光って見える。

突然、ヴェイルヤの瞳がかっと見開かれた。そこにあるのは鳶色の瞳ではなく、虹色の輝きを放つ金色の眼だった。

彼女が目を開くと耳を聾せんばかりだった響きが消えた。ヴェイルヤの唇が動くと明らかに彼女のものではない女の声が響き渡った。その声はヴェイルヤの口から発せられているというよりも、洞窟の岩壁自体が響いて音になっているかのように感じられた。

「我らの安寧の館を騒がすのは何者か? 何用あってこの家の平穏をかき乱す?」

「これは、この声は! ナーザ、龍の姫君ナーザ様でございますか!」

少し離れたところにいたファルヴァッサの絞り出すような声が聞こえた。

「いかにも、我はナーザ。洞窟の主エベルキュアの連れ合いじゃ。何故我らの久遠の安らぎを乱そうとする?」

この言葉に答えたのはゲルキンドだった。代官は立ち上がり、先刻までとは打って変わった哀れっぽい声を出した。

「ナーザ様、ナーザ様、あなた方の眠りを邪魔したことは幾重にもお詫び申し上げます。私どもはただ、石がもう少し、そう、ほんの少し欲しかったのです。ネベルグの村もタルシュヴァッツの町も飢饉と戦で困窮しております。あなた様のもたらす石をもう少し、本当にもう少しお恵みくだされば、貧しい者たちが明日の糧を得ることができます。どうか、どうか、私どもにお恵みを!」

「この恥知らずめ! よくもそんなことをぬけぬけと!」

血染めの短剣を拾い上げたアミルが叫ぶ。

「ナーザ様、村も里も飢えてなどおりません。戦はその男が起こそうとしているのです。石の力で自らがこの地の領主となるつもりなのです。洞窟の石を手に入れようと私たちを脅して案内させたのです。どうか、悪しき者を打ち払い、村と里をお救いください!」

ファルヴァッサは頭を垂れて、ヴェイルヤの身を借りた龍の姫君に訴えた。村の長はその場にひれ伏し、龍とその連れ合いを称える祈りを唱え始めた。村人たちもそれに続いて、膝をついて詠唱を始めた。

代官もまたひざまずき、両手を上下させて言葉を続けた。

「ああ、村の者たちは外の世界のことが何もわかってはいないのです。タルシュヴァッツのまわりには残忍な領主、血に飢えた野武士、強欲な盗賊がうようよしています。奴らはタルシュヴァッツとネベルグを我がものにせんと虎視眈々と狙っているのです。このままでは、町も村も蹂躙されてしまいます。どうか、この私に石をお与えください。さすれば、この洞窟の平穏も守られるのです。どうか、ナーザ様、どうか!」

ゲルキンドは地べたに額をこすりつけ、懇願した。

「何をしておる! お前たちも頭を下げんか! ナーザ様におすがりするのだ!」

代官の言葉に配下の者たちは戸惑いながらも頭を下げ始めた。

「それほどまでに石が欲しいのか」

岩室に響くナーザの声にはかすかな艶めかしさと嘲笑が混じっているように聞こえたが、村人たちも代官の一派も誰も気づかないようだった。朧な光を放つヴェイルヤの顔もまたわずかに微笑んでいるように見えた。

「ならば、受け取るが良い。泉の中の石はすでにこの男が身につけておる。欲しければ取るが良い」

洞窟の中に低い含み笑いのような声が響き渡った。同時に泉が大きく泡立ち、水が溢れ出した。その中から奇怪なものが姿を現した。

それは全身に金と虹色の明滅する光をまとい、泉から這い上がってきた。体のあちこちに黒い衣の端切れがまとわりついていたが、もはや元の姿をそこに見てとるのは難しかった。いや、この姿こそが魔道士グリッツネンの本来の姿なのだろうか。

ひどく腰の曲がった老人のようにも見えたが、頭はその折れた腰の辺りから生えていた。大きな深紅の一つ目はもはや人間のものとは思えず、網目状の虫の目のようだ。頭の天辺についた左右に開くぎざぎざのものが口なのだろうか。腰の脇からは細長いが筋骨たくましい腕が生えている。黒い爪は一つ一つが短刀のようだ。

折れ曲がってこちらを向いている背中からは節のある長い脚が不規則に何本も生え、奴はそれで動いていた。その後ろに干からびた人間の足のようなものがぶらぶらと揺れている。地面に着きそうな肩のあたりで蠢いている細い触腕のようなものが元の腕なのだろうか。肩の上−今は下だが−にあった頭は胸の方に折り込まれたようで見えない。

虫と人間が溶け合ったような奇怪な怪物は、くぐもった声で叫んだ。それはおぞましいことに人間の言葉として聞こえた。

「我は背目のグリッツネン、我は石の力を我がものとした! 我こそがダーチェン最高の魔道士、我こそがイオロープに君臨する至高の大師なり! 我こそが、我こそが!」

グリッツネンは狂気じみた叫び声を上げながら、虫のような脚でこちらに迫ってくる。

顔を上げた誰かが悲鳴をあげた。続けざまに恐怖と嫌悪の叫び声が響く。それはナーザの笑い声と混じりあって洞窟に谺した。

怪物は泉の縁のあたりを右に左に動き回り、歪んだ声を出した。

「石は我がものだ。誰だ! 石を欲しいと言う者は! 誰だ! 我が石を奪わんとする者は!」

近くにいた代官の手下が剣を振り回して突進した。雄を振るったわけではなく、恐慌に駆られて闇雲に剣を振り上げたのだろう。

「お前か! お前が我が石を奪おうとするのか!」

どの腕か脚を使ったのかよくわからなかったが、グリッツネンは剣を叩き落とし、鉤爪で野武士の首を切り裂いた。血飛沫が上がり、男はわけのわからない叫びを上げて倒れた。

「化け物、化け物め! 斬れ! 斬れ斬れ!」

ゲルキンドは倒けつ転びつ洞窟の奥の方へと逃れた。

「この化け物をさっさと倒せ! 褒美を倍にしてやるぞ!」

この言葉には応えた者とそうではない者が現われた。半分ほどの野武士たちは得物を抱えて魔道士の成れの果てを取り囲んだが、散り散りに泉から遠ざかる者もいた。スタムクリッガが誰よりも早く、泉の反対側へと退いていくのが見えた。

「逃げるのか、お前たち、この報いはきっと受けさせるぞ!」

代官は脅し文句を口にしたが、洞窟の奥の岩陰からではあまり効果はないようだった。逃亡する武者の何人かは斜面をよじ登り出口に向かおうとした。だが村の射手たちは倒されてはいなかった。矢を受けた者が悲鳴をあげながら斜面を転がり落ちる。

怪物を囲んだ者たちは、奇怪な手足を振り回す化け物に矢を射かけた。だが、化け物は目にも留まらぬ早業で矢を叩き落とした。突き出される槍も気にかけぬように怪物は跳躍し、野盗たちの中に突っ込んだ。節のある脚と鉤爪の手を振り回し、男たちの鎧を切り裂き、打ち倒す。幾人かの刃がその体に斬りつけ、突き刺さしたが、奇妙な輝きを放つ血らしきものを飛び散らせながら、グリッツネンだったものは暴れ回った。

「石はやらんぞ! 石は我がものだ! 我はグリッツネン、グリッツネン大師なるぞ!」

引きつった声が歪んだ一つ目の顔から発せられ、魔道士は泡を吹きながら、野武士たちを節くれ立った脚で捕らえ、黒い鉤爪で引き裂いていく。何本かの脚が倒した男を体の裏側に引きずり込む。すると、肉を裂く音、骨を砕く音が聞こえ、何かを飲み込むような音も聞こえた。怪物の体の下は大きな血溜まりとなり、鮮血が岩場に流れ出す。

「龍の姫君はそれほどお優しくはないようだな」

「こっちも怪物退治に手を貸した方がいいということか」

シュナイダモンは私に渋面で答えた。

「代官の手勢が減るのはけっこうだが、次はこっちの番かもしれない。ナーザ様とやらが奴を止めてくれるとは限らん」

「ふむ、わかった。だが、策はあるのか。これ以上村の者の命は……」

「どうやら石は効き過ぎるととんでもないことになるようだ。悪い薬と同じさ。グリッツネンは一度死んで、泉の石の力で化け物になったんだろう。そろそろもう一回……」

「なるほど。それを待つということか」

私とシュナイダモンは残っていた村の者たちを斜面の下に集めた。ヴェイルヤだけはまだ泉の縁に佇んでいる。アミルが呼びかけてもその声は彼女の耳には入らないようだった。

「ヴェイルヤ、ヴェイルヤはどうなるの? 父さん!」

ファルヴァッサも明確な答えは持っていなかった。

「龍の神様とナーザ様を信じるしかない」

そう言ってネベルグの長は低い声で祈りの文句を唱え始めた。

怪物は次々と野武士たちを打ち倒して暴れ回った。四人、五人と仲間が血まみれになって倒れると、雇われ者たちの忠誠心はどこかに消し飛んだ。

「もう、だめだ! くそ、こんな仕事やってられるか!」

一人がわめき散らしながら後退り、怪物に背を向けた。それに続いて他の者たちも逃げ始める。洞窟の奥でゲルキンドが叫ぶ。

「逃げるな! 戦え! 金を三倍にしてやるぞ!」

野武士の一人が大声で言い返した。

「馬鹿野郎、命あっての物種だ! グリッツネン、化け物になって忘れたのか! あの野郎が石泥棒だぜ!」

野武士は洞窟の奥の代官を指差したが、その一瞬が命取りになった。怪物の脚の一本が伸びて、男の喉笛に突き刺さった。

逃げ延びた者たちは私たちが陣取る斜面の石段の下に走り寄った。必死の形相で得物を振り回すが、上からの矢に射貫かれ、くぐり抜けた者は私たちが迎え撃った。

怪物は石泥棒という言葉を聞いていなかったわけではないようだった。一つ目の奥、あるいは体の裏側の顔の奥には魔道士の脳髄が生きているのだろう。怪物はゲルキンドが隠れている岩陰の方に向かおうとした。

その動きが急に緩慢になった。這い回る虫のような素早さは影を潜め、節のある脚は奇妙な痙攣するような動きを見せた。

「石は我がものだ! 誰にもやらんぞ! 我はグリッツネン大師だ! 我は……」

怪物の声はかすれ、左右に開く口からはごぼごぼと黄白色の泡が溢れ出す。一つ目はあらぬ方を見ては上下左右に震えた。それでも、怪物は軋むような音をたてながら、代官の方へと近づいていく。

「寄るな、化け物め! 食い詰めた老いぼれ魔道士を拾ってやった恩を忘れたのか! お前なぞ雇ったのが間違いだった! 誰か、誰か何とかしろ! 死んだ奴らの分も金を弾むぞ!」

ゲルキンドの声は恐怖で裏返り、滑稽な叫び声になった。

「今の台詞を忘れるなよ、代官」

声とともに泉の奥の方からスタムクリッガが飛び出してきた。

「おい、今なら化け物を倒せるぞ! 代官殿が死体の数だけ弾んでくれるそうだ!」

スタムクリッガの言葉にまだ隠れていた野武士たちが数人姿を現した。野武士たちは動きの鈍った怪物に斬りかかっていく。怪物は脚と腕を振り回して応戦したが、力は急激に衰え、剣が脚を何本か斬り落とし、槍が胴に突き刺さった。

「石は、石はやらんぞ! 我はグリッツネン、イオロープ一の大師なり!」

怪物は最後の力を振り絞るかのように、黒い鉤爪で距離を詰めた男の顔を半分にそぎ落としたが、その間にスタムクリッガが一つ目の頭を真っ二つに断ち割った。血と黄灰色の膿のようなものが飛び散り、グリッツネンだった化け物は残った手足をばたばたと動かした。ここぞとばかりに幾つもの刃が振り下ろされ、怪物はずたずたに斬り刻まれた。

のたうつ内に折り畳まれていたグリッツネンの顔が再び現れた。しわだらけの木乃伊のような顔は、それでもまだ「石は……石は……」とうめいていたが、スタムクリッガの剣が叩き下ろされて、化け物は動かなくなった。

「よくやったぞ、スタムクリッガ! お前は儂の近衛隊長だ! いや、将軍にしてやるぞ!」

岩陰から恐る恐る出てきた代官は魔道士の骸を認めて、そう言った。

「それも結構だが、化け物退治の報酬の話を忘れないでくれよ」

スタムクリッガは八つ裂きにされた魔道士の死骸を剣先でつついた。すると、それは灰色の砂の塊のようになり、ぼろぼろと崩れ落ちた。その朽ちたものの中から、虹色の光がきらめいた。

「ああ、石だ、石だ!」

ゲルキンドは喜色満面となり、怪物の死骸の中に両手を突っ込もうとした。スタムクリッガはその手に刃を突きつけた。

「おい、この化け物は俺たちが命がけで倒したんだぜ。この石の取り分ってのが、あるんじゃないのか」

ネベルグの裏切り者はそう言って、生き残りの野武士たちを見回した。男たちはうなずきあって、代官に向かって得物を構えなおした。

「何だと! お前たちには報酬を約束したではないか! この欲深どもめ!」

スタムクリッガは鼻で笑って代官に答えた。

「あんたにそんなことを言われるとは、お笑い草だ。俺たちは正当な報酬を求めているだけさ。そうだろう!」

まわりの野盗たちも薄笑いを浮かべてうなずきあう。

「化け物は退治したが、あんたがここを生きて出るには俺たちの力が必要だってことはわかってるだろうな。見ろ、村の弓取りがあんたに狙いをつけてるぜ」

ゲルキンドはスタムクリッガが指差した斜面の上を見、石段下の私たちの方にも目をやった。

「よし、お前の言うことももっともだ。その化け物の骸の石はお前たちにくれてやる! その代わり、儂を必ずここから出すんだぞ! まずはその忌忌しい巫女を斬れ! そいつが洞窟の主と通じて災いをなしたのだ! そいつを斬れ!」

代官は泉の縁でまだゆらゆらと揺れているヴェイルヤに指を突きつけた。

「スタムクリッガ、石を高く売りさばくには儂の力が必要だぞ。山里育ちのお前には商いの機微はわかるまい。この窖を出たならば、お前には儂の力が必要なのだ! 儂と外の世界でうまくやる気でいるのなら、一人の女などにかまけていることはできんぞ! 女など儂が幾らでも世話してやる! その巫女を斬れ!」

タルシュヴァッツの代官は額に脂汗を滲ませ、凄みのある声を出した。化け物相手はともかく、人間相手にはそれなりのはったりをきかせることはできるらしい。

スタムクリッガは唇をねじ曲げて不愉快そうな顔をした。それから、踵を返すとヴェイルヤの方へ走り寄ろうとした。

「ああ、斬ってやるとも! 化け物じみた奴らにはもううんざりだ!」

斜面の上から矢が飛んだが、間一髪外れた。私が飛び出すよりも早く、別の者が駆け出した。

「ヴェイルヤ!」

アミルがスタムクリッガの前に飛び出した。

「邪魔をするな!」

裏切り者の戦士は血まみれの刃でアミルを斬ろうとした。私はアミルの肩をつかんで引き戻そうとしたが、わずかに指が届かなかった。

鈍い悲鳴をあげたのはアミルではなくスタムクリッガだった。見えない壁に打ち当たったかのように、岩場に倒れてうめいている。

「くそ! 何だ! 姉妹揃って俺を……」

スタムクリッガは怒りに頬を染め、剣を杖に立ち上がろうともがいた。

私はアミルに手をかけようとしたが、私もまた稲妻に打たれたかのように、弾き飛ばされた。

地べたから見上げると、アミルの体もまた奇妙な光に包まれ、ゆらゆらと揺れている。彼女の顔には祭の絵模様など描かれてはいないはずだったが、ヴェイルヤのものとよく似た渦巻きと鱗が溶け合ったような模様が青く浮き上がり、小さな光の粒がその模様の上を動き回っているように見えた。

瞳はヴェイルヤと同じように金色の輝きを発している。ゆらめく赤い髪が燃える炎のようだ。

アミルの体がすうっと宙に浮いた。水面に浮き上がっていくかのように三十イート(約九メートル)かもっと上までゆっくりと昇ると、青白い光の輪がその身のまわりに渦巻く。それは蠢きながらぼんやりとした何かの形を描いていくようだ。

「おお、エベルキュア! エベルキュア! 龍の神様がお姿を現しになる!」

ファルヴァッサが声を震わせた。最初、私にはその光の輪が龍とは見えなかった。だが、地の底から響くような唸り声が二度三度聞こえると、さらにそれははっきりとした形をとった。ネベルグの村の石像や祭の拱門と似た何かが、巨大な顎門を開いて恐ろしい吠え声を発しているように見えてきた。

アミルはその龍の幻影の頭上に浮かんでいるようにも、龍の頭部と一つに溶け合っているようにも見える。龍の口が動くと、アミルの唇もまた同じように動いた。

発せられた声は女とも男ともつかない、深い響きを持ったものだった。ナーザの声とは異なる奇妙な抑揚と響きを持っており、人間ではない何かが無理に人間に似せて喋っているかのようにも感じられた。

「剣を持った……ネベルグの男よ……」

声は途切れ途切れで、どこか遠くから聞こえてくるようにも思えた。

「お前は……ネベルグの戦士としての……務めを果たすがよい……」

スタムクリッガは立ち上がり剣を構えなおしていたが、その顔からは一気に血の気が失せ、汗が滴り落ちていた。

「うるさい! 古びた龍の言うことなど聞いてなるものか! 俺が、俺が龍を退治する! 俺が龍殺しの勇者となるのだ!」

スタムクリッガは手にした血刀を放り投げ、背中に背負っていた宝剣を抜いた。錆に覆われていた刀身は今研ぎ終わったかのように鋭い輝きを発し、埋め込まれた〈虹金石〉は金色と七色に輝いている。

裏切り者の戦士は絶叫に近い声をあげて、光る龍の姿に突進した。宝剣を振り上げ、突き出された前脚らしきものに斬りつけた。青白い光の粒が飛び散り、龍の姿が揺らいだ。

次の一瞬、光る幻のような龍の姿は血肉を備えた生き物のように見えた。それはくすんだ茶色に青や緑の光る斑−あるいは鱗−を持ち、牙の生えた巨大な口と長い首、鉤爪のある脚を備えていた。大きな膜状の翼らしきものも見えた。だが、それは絵や彫り物に現されるような蜥蜴や蛇に似た姿とは言い難いように見えた。

だが、それはすぐにまた青白い光が描く姿に戻る。

「幻ではない姿を現せ! 宝剣に怖じ気づいたか、古い龍よ! 生身のお前を斬り刻んでやる!」

不思議な深いため息のような音が洞窟の中に響いた。岩室の奥の暗がりから何かが現われた。それは人間の胴回りよりもはるかに太い大蛇のようにも見えたが、その先端にあるのは頭ではなく、四本の巨大な鉤爪を備えた指のようなものだった。七色に輝く鱗状のものに覆われ、動くたびに美しい光を放った。

スタムクリッガは正面の龍の幻から横手から迫る触腕状のものに目を移し、狂気を帯びた笑い声をあげた。

「それがお前の本当の姿か! 長虫の化け物め! この俺が退治してやる!」

スタムクリッガは宝剣を振り上げ、迫り来る巨大な爪のある腕に斬りつけた。刀身の〈虹金石〉が閃光を発し、刃は龍の指に食い込んだ。虹色に光る飛沫のようなものが噴き出し、スタムクリッガに降りかかった。龍の血なのか、それは溶けた金のようでもあり、火の山から流れる溶岩のようにも見えた。

スタムクリッガは全身を虹色の光に包まれて、岩の上をのたうちまわった。恐ろしい苦悶の声が響き渡る。やがて虹色の飛沫は体の内に吸い込まれるように消えて、龍を倒そうとした男は喘ぎながらも宝剣を支えに立ち上がった。

「ああ、ああ、体が! 俺の体が!」

スタムクリッガは恐怖と驚愕の表情で自分の体を見回した。革鎧に包まれていたはずのその体は鈍く冷たい輝きを発していた。兜の下の顔が青黒く色を変えていく。

「ああ、ああ、俺は、俺は……」

最後の声を絞り出すと、スタムクリッガの全身は鈍く光る鉄の彫像と化した。冷たい光沢を放つ顔には恐怖の面持ちがそのまま固く張り付いていた。

「馬鹿な、こんな馬鹿なことが! お前たち、龍を倒せ! その化け物を倒すんだ!」

ゲルキンドが引きつった声を出したが、生き残りの野武士たちは我先にと石段の方へ走り出した。

洞窟の奥からのびる触腕は一本ではなかった。蜥蜴や蛇の類いの持ち得ないそれは一瞬で野武士たちを爪で引き裂き、あるいは握りつぶした。倒れるまでの間に彼らの体は虹色の光を帯びたものとなり、岩場に倒れると砂の像のように崩れて形をなくした。

「おい、お前たち、ネベルグの衆よ! 儂をここから連れ出してくれ! 戻ったら、儂がお前たちの石をもっとうまく売ってやる! どうだ、石はもちろん村のものだ。儂が手がければ、今の三倍は高く売れるぞ! 儂を、儂をここから……」

代官は最後まで言い終えることはできなかった。斜面の下へ走り寄ろうとするところへ龍の腕−なのだろうか−が飛んできて、その体を捕らえた。

鷲掴みにされたゲルキンドは宙高く持ち上げられ、光が描くエベルキュアの頭とアミルの真ん前に引き出された。

「……お前が石を欲した者か……お前の中では小さな……何かが……汚れた渦が……激しく渦巻いている……」

「放せ! 放さんか! 化け物め! 儂は、儂は……」

「それほどまでに……石を欲するのならば……余の中で……その一部となるが良かろう。石は余の身から抜け落ちた古き鱗、お前はその一欠けらとなるのだ……」

青く光る巨大な顎門が大きく開いた。触腕は無造作に代官をその中に放り込んだ。また、一瞬血肉を備えたかのような姿が見え、幾重にも重なる牙の列の中で、ゲルキンドは凄まじい悲鳴をあげながら血まみれの肉塊となって消えた。

十一

一際低い、どこか満足気な唸り声が響いたかと思うと、鉤爪のある腕は洞窟の奥に消え、青白い龍の幻は四方に光の流れとなって広がり見えなくなった。宙に浮いていたアミルはゆっくりと降り立ち、その場に頽れた。

「アミル! 大丈夫か。代官は龍に喰われて死んだぞ!」

フェルヴァッサやシュナイダモン、村の者たちが集まってきた。

「アミル、アミル、お前が依り代となりエベルキュアが現われたのだ! アミル、目を覚ませ! アミル!」

龍の神官は娘の肩を抱きすくめた。女の目が開き、「父さん」とつぶやく声が聞こえた。それから我に返ったアミルは妹の名を呼んだ。

「ヴェイルヤ、ヴェイルヤは無事なの?」

その声に答えたのはナーザの声だった。岩室に女の声が響く。

「案ずることはない。この者も洞窟を出れば、我に返ることであろう。今しばし、妾がその身を借り受ける。新しい守護者を案内せねばならぬからな」

アミルは側に立ち尽くす鈍い光沢を放つ男に目をやり、息を呑んだ。

ヴェイルヤはぼんやりとした光に包まれたまま、歩き出した。斜面の方にゆっくりと進むと、鉄像と化して立ち尽くしていたスタムクリッガが動き出した。鉄と鉄の擦れあう音をたて、裏切り者の戦士はヴェイルヤの後に付き従っていく。巫女は斜面の石段をほとんど足を動かさずに登ったが、鋼の男はまるで絡繰り仕掛けの大きな人形のように、ぎごちない動きで狭い石段を登った。

私たちは倒れた村人の骸を担ぎ、傷を負った者に肩を貸し、その後を追った。

洞窟を出ると夜空に星々が異様なきらめきを放っていた。全員が洞窟から出ると、ヴェイルヤは−洞窟から出ても、なお彼女は燐光を放っていた−供物が置かれた祭壇の前に立った。

「ネベルグの戦士スタムクリッガよ、これよりお前はイゼシュフリットに代わり、その本来の努めを果たすのだ。お前は未来永劫、我らの安寧の住み処の守護者となる。その鋼の体は永遠に錆びることなく、その愚かなる心は果てしなき後悔の念に責めさいなまれるであろう」

洞窟の外ではナーザの声はこの窪地を囲む岩壁の四方から発せられているようにも聞こえた。

鉄像と化したスタムクリッガは軋む音をたてながら、龍神の洞窟の左側に立ち、剣を構えて外を睨む姿勢となり、そのまま動かなくなった。その顔は恐怖と苦悶に強ばったままだった。いつの日か、また欲に駆られた者が攻め寄せて来るまで、悔恨の念に囚われながらそこに立ち続けるのだろうか。

何か固いものが落ちる音がした。鋼の像の足下に小さな光るものが転がっていた。鋼の像と一体となった宝剣から〈虹金石〉が外れ落ちたのだ。

「馬鹿な男だよ」

つぶやくようなアミルの声にはわずかばかりの憐憫が含まれているような気がした。アミルは像に歩み寄ると石を拾い上げ、ファルヴァッサに手渡した。神官は黙ってうなずき、大事そうにそれを懐に入れた。

ヴェイルヤは洞窟と新しい鋼の男に背を向け、こちらを見た。ゆっくりとうなずき目を閉じると、その体から虹色の光を放つ金色の光の玉が現われ、頭上に浮かび上がった。光の玉は二度三度と明滅すると洞窟へと飛んでいき、吸い込まれるようにその中へ消えた。

巫女を包んでいた燐光は消え、瞼を開くと褐色の瞳が現われた。

「ヴェイルヤ!」

アミルとファルヴァッサが同時に叫んで駆け寄った。二人の腕の中で、ヴェイルヤは穏やかな笑みを浮かべて気を失った。

村に戻る頃には金色の曙光が差し始めた。ファルヴァッサがナーザとエベルキュアの力で危機は去ったこと、幾人かの村人の命が奪われたことを告げた。

私たちが洞窟で龍とその連れ合いに遭遇していた頃、村には沼の方角から恐ろしい雷鳴が幾度も響き渡り、夜空には七色の稲妻が奇怪なことに山から空高くへと駆け登っていくのが見えたのだという。

村人たちは龍の門の前で、龍神とその連れ合いへの感謝と、死んだ者への追悼の祈りを捧げた。

次の朝早く、私は〈龍爪亭〉の馬を引き出し、村を出ようとした。朝霧の中、人影が近づいてきた。

「行ってしまうのですか」

ヴェイルヤだった。

「昨日の今日だというのに早起きだね」

「あなたにはぜひネベルグの戦士になってほしいと思っていました。あなたのような方が村にいてくれれば……」

私は彼女の言葉を遮った。

「言ったろう、一つところに留まるのは合わない性分なんでね。ご勘弁願おう。村を救ったのは僕じゃない。龍神とその連れ合い、それに君たち自身だ」

「アミルから聞きました。あなたがいなければ……」

「僕はふん縛られているところを君の姉さんに助けてもらったのさ。僕がいなくても、洞窟の主らは闖入者を許しはしなかっただろう。それに僕は信心深い質じゃない。龍神だろうとなんだろうと、何ものかを崇めてそれに仕えるなんて無理な相談だね」

ヴェイルヤは黙って小さくうなずき、それ以上私を引き止めようとはしなかった。

「それでは、旅のご無事をお祈りいたしております」

「ありがとう、姉さんにもよろしく」

私はネベルグの村を出て、彷徨の旅を続けた。

しばらくの後、ヴィストクの港の酒場でシェアに似た泡立つ酒をあおっていると、不意に船乗りたちの拍手と歓声が響いた。店にはごく小さな舞台らしきものが設えてあり、そこに赤い髪の女が現われ、歌い始めた。

女は大蛇か龍らしきものを模った紋様の派手な衣裳を身にまとい、打ち鳴らされる太鼓の音に合わせて身をくねらせて踊り、歌った。

聞いたことのある旋律だったが、詩は以前に聞いたものとは違っていて、強欲な代官が龍の宝物を奪おうとして食い殺されるものになっていた。

船乗りたちは喝采を送り、歌い終えて席を回る彼女の手にした空の杯に小銭を投げ入れた。

アミルは最後に私の席にやって来て、隣に座った。

「やれやれ、妹と一緒に巫女さんをやっているのかと思っていたよ」

私は縁まで一杯になった杯に銅貨を一枚加えた。

「しばらくはそうしていたけどね、やっぱりあたしには向かないね。朝晩、龍神様に祈ったり、古い歌ばっかり歌う暮らしってのは。あんたもそうだろう、だから、さっさといなくなっちまたんだ」

「ふむ、では、彷徨の同志として乾杯するかね」

酒の入った新しい杯が卓子に置かれ、私たちは−龍神とその連れ合いにではなく−当て所なき旅に乾杯し、酒杯を重ねた。