その娘の名はベヴァリンといった。今にも倒れそうな青ざめた顔をした両親が現れて、その名の娘を捜してほしいと言ったのだ。歳は十八、ライアノン大通りに店を開き、小金をため込んだ陶器商の娘だった。婿をとる前に勉学がしたいというのでシュヌベル大学に入れた途端に悪い友達と付き合い始め、三日前から家に戻らないという話だった。

「あの娘は悪い友達にたぶらかされてしまったんです」

母親はぽろぽろとこぼれる涙を派手な蝶の柄の手巾で拭いながら、そう言った。体につけている香水と手巾に染み込ませた香水と汗の臭いの入り混じったものが漂ってきた。

「あいつが娘を騙して連れていったんだ!」

父親は染みの浮いた顔を赤くして、オートスとかいう娘の男友達の名前を吐き捨て、握り拳で中古の黒檀の机をどんと叩いた。

「あの馬鹿者のせいで娘は呪いやら占いやらに現を抜かすようになってしまった。家は代々ジャクレン様を信心しているというのに! 警邏隊に訴えてやる!」

「もちろん、そういう方法もあります。袖の下の嫌いな信頼できる警邏隊の友人を紹介しますよ。もちろんお金はかかりません。僕が引き受ける場合は一日四十ダズンと必要な掛りを頂きます」

父親はもう一度握り拳で机を叩きそうな顔になったが、母親は夫の顔を見ることもなく話を続けた。

「こちら様のお噂は伺っております。スナブ・ランケン探偵局と言えば、その、そうした件については、サンジェリィ随一であるとの評判ですわ。それに口が堅く信頼できるという話も耳にしておりますのよ」

「そうした件を特に選んで仕事をしているわけではありませんよ。僕は只の探偵です。口が堅いのはそういう仕事だからです」

母親は私の話も聞いていないようだった。そうした件云々よりも、口が堅いという評判が決め手になって、ここへ来たのだろう。探偵でも雇って調べたのだろうか。

「お願いします。大切な一人娘なんです。無事に連れ戻してくだされば、お礼は十分にいたしますわ」

父親は少し不満そうな面持ちだったが、小さくうなずき、妻への恭順の意を示した。

ベヴァリンは三日前に女友達の家に泊まると言って家を出た。その家には彼女は行っていなかった。その女友達も三日前から行方知れずになっていた。父親に嫌われているらしい男友達も同様だった。他にも何人かの「御学友」が行方知れずになっているらしかった。両親は、そこまでは使用人を使って調べていた。

十八の娘が三日ばかり家を空けるのがそんなに大事なのか、私にはわかりかねたが、その事で両親と議論しても始まらないのは確かだろう。

可愛い娘の名に−あるいは店の名に−傷をつけたくない両親は、待つわけでもなく、警邏隊に話を持って行くでもなく、探偵に依頼するという選択をした。私は彼らに感謝しなくてはいけないのだ。

父親は持ってきた包みを開いて、小振りの肖像画を取り出した。銀細工が施された額縁の中に髪の長い美しい娘の絵姿が収まっていた。茶色い髪に茶色い瞳、幾らか面長の、どちらかといえば大人しそうな雰囲気の娘に見えた。

二

ベヴァリンの足取りをたどるのは、そう難しいことではなかった。シュヌベル大学周辺、出入りしていた店、友人を訪ね歩くと、自ずと彼女の行き先は見えてきた。

私は〈楽土の門〉で馬を借り、サンジェリィから南東へ走った。沼地を左手に見ながら馬を進めると、半日ほど行ったところにある道標で白銀街道を右に外れ、東の沼地のほとりを行く旧街道に入った。

日が傾く頃、その館に着いた。四角い箱のような二階建てに寄棟の屋根が載っている。壁の漆喰はぼろぼろに剥がれ落ち、ところどころ中の板張りがのぞいている。四角い小さな窓には頑丈そうな鎧戸がはまっていた。

幅の広い玄関には腐りかけた切り妻の小屋根が張り出し、その軒下には古びた看板が幾らか傾いで掛けられていた。〈ディスカードン館 宿と食事〉、色褪せ薄れかけた文字は、そう読むことができた。西日を浴びて、わずかに残る金泥が光っていた。

母屋の隣、壊れた木の柵の向うに納屋があり、荷馬車が一台入っていた。この車に若者たちは乗ってきたのだろうか。馬はいない。柵を壊して逃げたような跡が見えた。私は自分の馬を繋ぎ、母屋へ向かった。

玄関前の三和土に積もった落ち葉や泥土は、ごく最近かき乱されたような跡があった。錆びついた錠前と鎖が打ち壊されて転がっていた。大きな引き戸に手をかけると、軋みながらも意外に軽く開いた。

入ってすぐが食堂で正面には勘定場が設えてあった。サンジェリィ南方の宿場町にはよくある形だ。円卓が幾つか並び、背もたれの高い椅子がその回りに散らばっている。左側には止まり木もあった。

四角い小さな窓からの西日で、中は黄色っぽく彩られている。斜めに差し込む光の筋の中で、埃が舞っていた。

私の調べが間違いなければ、宿は三十年ばかり前に廃業していた。街道の付け替えも大きな原因だったろうが、他にも商売を続けられなくなる訳があった。泊まり客が行方知れずになる事件が相次いだ。警邏隊の調べが入り、何人かの客の死体が宿の中庭にある井戸の中から発見された。宿の主は殺人の罪を問われたが、客の金が盗られたわけではなく、身の潔白は証明された。だが、それで宿自体の潔白が証されたわけではなかった。客は激減し宿は潰れた。

以来ディスカードン館は誰も住む者もなく、この地にひっそりと佇んでいたはずだった。若者たちが安寧をかき乱しに来るまでは。

ベヴァリンはすぐに見つかった。食堂の奥の暖炉の側に血まみれで倒れていたのだ。長い栗色の髪、花柄の裾の短い服、すんなりのびた細い足、髪より少し明るめの茶色い瞳。肖像画よりも大人びて見えた。

彼女は床に倒れてはいたが、目は開いていた。鳶色の大きな瞳がゆっくりと動いてこちらを見た。そして、悲鳴を上げた。

「ベヴァリン、君はベヴァリンだろう。僕は君のご両親に頼まれて、捜しに来たんだ。もう怖がることはない。家に帰ろう」

同じことを何度か言うと、悲鳴は途絶え、それから彼女は泣き出した。私は彼女を抱き起こし、しばらく肩を抱いていた。

「大丈夫だ。もう、心配は要らない。僕と一緒に家に帰ろう」

しばらくすると、彼女は少し落ち着いたが、すすり泣きは続いていた。私は娘を側の椅子に座らせた。あちこちに血がこびりついていたが、大きな傷はないようだった。彼女のものではない血が大部分なのだろう。

「僕はスナブ・ランケン、探偵だ。ご両親に依頼を受けてここを探り当てた。君の友人たちはどうした? 一人じゃなかっただろう」

ベヴァリンはもう一度泣き出した。私は少し待って、もう一度同じことを尋ねた。

「君は友人たちとここへ来た。オートス、カーシー、ズキネール、他にも何人かいたんだろう。皆はどこに行った?」

途切れ途切れに彼女は答えた。

「みんな死んだわ。死んだの! 殺されたの!」

ベヴァリンは叫び、立ち上がり、闇雲に手足を振り回した。私は娘を抱きすくめた。

「ベヴァリン、落ち着け、大丈夫だ。僕がついている。誰も君を傷つけることはできない」

しばらく髪を撫でてそうしていると、ようやく彼女は静かになったが、まだ体は小刻みに震えていた。

「ベヴァリン、この家で何があった。落ち着いて最初から話してくれ」

娘の話は途切れ途切れで、しばしばまた叫びだしそうになったが、どうにか意味を取ることはできた。

ベヴァリンと恋人のオートス、それに男女二人ずつの六人は、市の門の外でちょっとした冒険を楽しむために家を出た。荷馬車を借りてサンジェリィを出て、農家の納屋や沼の畔の漁師小屋に泊まり、昨日ディスカードン館にやって来た。目的は肝試しだった。荒れ果てた館で一夜を過ごし、色々な面で親交を深めようという若者らしい他愛もない企てだった。だが、オートスという男にとっては、目的はそれだけではなかったようだ。

「オートスは館の中をあちこち調べまわっていたわ。古いぼろぼろの本か帳面みたいなものを見つけて、凄いものを見つけた、ここが昔、魔道士の館だった頃のものだって言ってた」

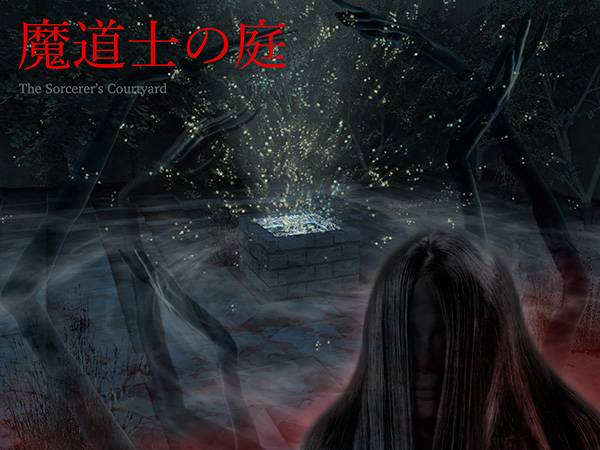

オートスは夜中になって〈儀式〉をやろうと言い出した。中庭の井戸の周りで火を焚き、見つけた古い本を見ながら、夜空と井戸の底に向かって、何か呪文のようなものを唱えたのだという。

「みんな酔っ払っていて、何だか面白そうだったし、オートスがすっかり魔道士みたいな雰囲気になっているもんだから……」

オートスが唱える呪文をみんなで真似して唱えたとベヴァリンは言った。

「それで?」

話が途切れたので私は先を促した。娘の震えがひどくなったような気がした。

「よくわからないのよ。一瞬だけ、星が変な具合にぎらぎら光って、井戸の中から黒い煙が上がったような気がしたの。でも、みんなは何も見なかったって言うのよ」

ベヴァリンは気分が悪くなり、〈儀式〉はそこで終わりとなった。若者たちは各々二人組になって、古びた宿の客室に入った。彼女は真夜中に目がさめると、隣にオートスがいないのに気づいたという。ベヴァリンは不安になりオートスを捜しに部屋を出た。

「廊下の窓から中庭が見えたの。井戸の周りに誰かがいたような気がしたの。オートスのようにも見えたわ。でも、その時……」

娘の話はまた途切れた。

「その時……悲鳴が聞こえたのよ。ヤッキーとズキネールの部屋の方だった。それで、怖かったけど、部屋の前へ行って、扉が開いていて……」

ヤッキーとズキネールの二人は寝台の上で血まみれで死んでいたと彼女は言った。

「それで、もう怖くて怖くて、叫びながら廊下を走ったわ。もうよくわからないのよ。黒い影が走るのが見えたわ。井戸から何か光るものが噴き出しているのも見た気がする。それから、ドルコが廊下に倒れていて、血が、血が……」

そこでベヴァリンはまた泣き叫び出して、もう話を聞ける有様ではなかった。私はひたすら彼女をなだめるしかなかった。

日が暮れて、食堂の中には薄灰色の闇が染み込んできた。どうやら、今晩はこの館で過ごすしかなさそうだった。私は食堂の暖炉に火を起こした。前夜の残りの薪がまだ残っていて、朝までは持ちそうだった。

ベヴァリンは少し落ち着き、円卓に突っ伏していた。疲れ切って眠たげな様子だったが、私はもう一つ彼女に聞いておきたいことがあった。

「ベヴァリン、君とオートスが寝たのはどの部屋だ。オートスが見つけた本は、そこにあるんだろう」

卓子に広がった栗色の長い髪の下から、はっきりしない声が答えた。

「すぐ……隣よ。廊下の最初の部屋。そこに……本が……。もう、いやよ、あの本は……あの本を見ると……」

その先を聞こうと声をかけようとしたその刹那、悲鳴が聞こえた。

雷に打たれたかのように、ベヴァリンは起き上がり、もう一つの悲鳴をかき消すかのような叫び声を上げ始めた。二つの悲鳴が重なりあって、異様な響きとなって私の頭の中に谺した。私はその響きに耐えられなくなり、ベヴァリンの頬を打った。

「頼むから、静かにしてくれ! 何かが起こっているんだ!」

ベヴァリンは涙に濡れた鳶色の瞳を大きく見開き、私を見た。彼女の叫び声は止まった。

「打ってすまない、勘弁してくれ」

私は彼女の涙で濡れた頬を撫でた。また、どこかで悲鳴が聞こえた。

「ベヴァリン、ここにいるんだ! 動くなよ!」

勘定場の脇に扉があった。廊下へ、館の奥に続いているのだろう。私は扉を開けた。

三

食堂を出ると左手に階段があり、前方に廊下が続いていた。階段は踊り場の辺りが崩れ落ちていて、二階に上がるのは難しそうだった。廊下の左側には幾つか扉があり、右側には破れた硝子窓の向うに中庭が見えた。伸びた庭木の葉叢越しに件の井戸らしきものが見えた。

悲鳴は途切れ途切れに廊下の奥から聴こえてくる。女の声のようだ。私はファバーン剣を抜いた。刀身に刻まれた古の神秘文字は、わずかに光を放っているように見えた。掌への感覚はなかった。太古の英雄から譲り受けた魔剣だが、その力は数千年の時には抗えず、衰えていた。まれに活性化して力を放つこともあったが、それがいつかは私にはわからない。

廊下は突き当たりで右に曲がり、また左側に幾つか扉があった。一番奥で廊下は左に折れ、突き当たりの扉で終わっていた。悲鳴はその奥から聞こえてくるようだった。

扉に鍵はかかっていなかった。部屋の中は闇がわだかまっていた。その闇が床の上を動いて足元をすり抜けて行ったような気がして、背筋を悪寒が走った。

ぼんやりと大きな四角いものが床の上に見えた。どうやら客間ではなく、風呂場のようだった。

四角い浴槽らしきものの上には布のような形の定かでないものが被さり、それがもぞもぞと動いては悲鳴とも泣き声ともつかない声を発していた。

私は剣先でその布らしきものを引っかけ取り払った。いきなり何かが飛びかかってきた。

勝手に手が動き、危うく斬ってしまうところだった。飛び出してきたのは半狂乱の裸の女だった。泣き叫び、何か意味の取れなことをわめき散らしている。

どうにもなだめようもないので、仕方なく女の腹に突きを入れて静かにしてもらった。今夜は女に手荒なことをすることになっているのだろうか。

ぐったりした女を引きずり浴室から廊下に出た。あり難いことに女は小柄だった。抱え上げて食堂へ向かった。闇を濃くしていく廊下をさらに黒いもやもやとしたものが這っているような気がした。中庭の井戸へ目をやると、かすかに灰色じみた煙のような光のようなものが蠢いているように見えた。

食堂へ戻るとベヴァリンはまだ卓子に伏していた。眠っているのか、私が入ってきたのにも気づかないようだった。私はもう一人の女を側の椅子に座らせ、自分の外套で裸身を覆った。

女はベヴァリンと同じくらいの年頃で、短い金色の巻き毛だった。色白で整った顔立ちをしていたが、目の下には隈ができ、血と埃にまみれていた。

金髪の娘はすぐに目を覚ました。私とベヴァリンの姿を青い瞳で認めると、すぐにまた悲鳴を上げようとしたので、私は彼女の口を掌でふさいだ。

「これ以上騒がないでくれ。僕は君たちを捜しに来た探偵スナブ・ランケンだ。ベヴァリンの家族に依頼されたんだ。手を離すから、君の名前を教えてくれ」

娘がかろうじてうなずいたので、私はゆっくりと手を離した。

「カーシー、カーシー・セラウォンス」

震える声で、そう彼女は名乗った。

「カーシー・セラウォンス、砂糖問屋セラウォンス家の娘カーシー、ベヴァリンの友人だね」

私が確認すると、彼女は視線をベヴァリンに移して、ぎごちなくうなずいた。

「そう……ベヴァリンは……」

「大丈夫、疲れて眠っているだけだ」

私がそう言ったかと思うと「カーシー」というやけにしわがれた声が聞こえた。ベヴァリンが卓子から頭を上げていた。

「ベヴァリン……」

カーシーの青い目は目を覚ました友人に吸い寄せられていた。彼女の無事を喜んでいるようには見えず、怯えているような強ばった面持ちで髪の長い娘を見ていた。

「カーシー、無事だったのね。良かった」

ベヴァリンの台詞もどこか実のないもののように聞こえた。金髪の友人を見る顔は奇妙に無表情だった。

昨夜の出来事を私はカーシーにも尋ねてみた。彼女の答えも、概ねベヴァリンと同じだった。〈儀式〉の後、彼女はドルコという若者と寝床に入った。しばらくすると悲鳴が聞こえた。ドルコが様子を見に廊下に出ると、争うような音やドルコの叫び声が聞こえた。

「部屋を出たら、中庭で何か黒いものが……黒いものが……食べていたのよ。ドルコと……オートスよ。二人を食べていたのよ! それで、物凄く怖くて、それで、夢中で逃げて……」

その後はすすり泣きとひいひいという息を吸い込む音と言葉の断片が一気に噴き出した。カーシーは廊下の奥の部屋に逃げ込んで、浴槽の中で気を失ったらしい。

「君はカーシーと廊下で出会ったかい」

ベヴァリンは頬杖をついて、黙ってカーシーの話を聞いていた。鳶色の瞳が見開かれたままで友人の惑乱する姿を見つめていた。

「カーシーには会わない、誰にも会わなかったわ」

栗色の髪の娘は抑揚のない声で答えた。カーシーの青い目がぎらっとした光を湛えてベヴァリンを見た。

「いなかったわ、あなたのことは見てないわ」

そうカーシーは言って、外套を体にきつく巻き付けた。

カーシーはズキネールとヤッキーの二人については何も知らないようだった。

私は帳場にあった手燭に火を点した。

「館の中を確かめてくる。君たちはここにいるんだ。何かあったら、思い切り叫べ」

カーシーは眉根を寄せた。

「嫌よ、怖いわ。怖い、怖いのよ」

「一緒に来るかね」

そう言うと金髪の娘は強く頭を振った。

「すぐ、戻ってくる」

カーシーは私の顔を見て、それから友人の方を見て、渋々という感じで小さくうなずいた。ベヴァリンは何も言わなかった。

四

廊下に出て、最初の部屋の扉を開けた。突き当たりの窓辺に寝台があり、小振りの卓子と椅子、壁の作り付けの棚、そういったものが手燭の光の輪の中に浮かび上がった。

卓子の上に一冊の小型本が置いてあった。『異界への誘い−サンジェリィの秘密の神々』、古い文字を模した安っぽい書体でそう題名が書いてあった。トリプロ街の外れ辺りの占い小屋などで売られている赤本の類だ。しかも真新しい。これがオートスが見つけた本とは思えなかった。

私は部屋を出て、廊下を先に進んだ。ズキネールとヤッキーの部屋は廊下の最初の突き当たりの部屋だとベヴァリンは言った。中庭の井戸が気になったが、まずはその部屋を確かめることにした。

扉に鍵はかかっていなかった。部屋は妙に生臭いにおいがした。四角い小さな卓子の上に花瓶が置かれ、枯れきった花が差してある。椅子が二脚あったが、一つは倒れていた。奥の窓際に寝台が置いてあった。

手燭を寝床に近づけると、何か赤黒い形の定まらないものが目に飛び込んできた。どうやらそれは引き裂かれた人間の死体のようだった。

手足は形を留めていて、それが寝台の周りに散らばっていた。数えると二人分あった。寝台の上にあるのは胴体らしかったが、腹と胸が裂かれていて形がよくわからない。どうやらはらわたはあまり残っていないようだった。黒い何かが食べてしまったのだろうか。

女の頭は枕の上に乗っていた。髪は黒いようだが、目はくりぬかれているので、何色なのかわからなかった。これがヤッキーなのだろう。

ズキネールのものらしい首は寝台と窓の間に落ちていた。頭の後ろがぱっくりと割れており、どうやら脳味噌を食べたらしかった。

私は吐き気をこらえて部屋を出た。カーシーとドルコの部屋は廊下を曲がって二つ目だという話だった。蝋燭で床を照らすと、その辺りには確かにどす黒い血の痕のようなものがあったが、ドルコという若者の骸はどこにも見当たらなかった。

カーシーとドルコの部屋を調べてみたが、死体がない以外は、先ほどの部屋と変わりはなかった。

カーシーを発見した浴室への曲がり角の反対側に中庭へ出る扉があった。廊下の血の痕はそちらへ続いているように見えた。ドルコが這って行ったのか、あるいは黒い何ものかが引きずって行ったのか。窓越しに中庭を見ると、木の陰にちらちらと薄い光のようなものが見えたような気がした。

ファバーン剣の神秘文字は先刻よりは幾らか光を増しているように見えた。痺れるような感覚もわずかに伝わってくるようだ。私は中庭への扉を開けた。冴えた半月が青い光を注いでいる。

中庭は三十イート(約九メートル)四方ほどの広さがあるようだった。周囲を背の低い木に囲まれている。何十年も放置されていた割りには、中心部は叢にはなっていない。切り出された石が敷かれており、中央の井戸に向かって、少しずつ階段状に低くなっていた。

井戸は真四角な石組みで、屋根などは付いていない。周りに燭台や蝋燭が散らばっているのは〈儀式〉を行った名残だろうか。

井戸の周りには他のものも散らばっていた。男のものらしい腕と足だ。獣に喰い千切られたかのように、血まみれでばらばらに転がっていた。大きな赤黒い塊は肋骨のようだった。臓物はほぼなくなっている。これがドルコという若者だろうか。頭は井戸の中へでも落ちたのか、見当たらない。

井戸の周りを歩くと、もう一つの死体があった。こちらはもう少し形を留めていた。黒い長衣を着ており、手足も頭もついていた。髪を総髪にした痩せた若者で、虚ろに大きく目を見開き、悲鳴を上げたまま凍りついたかのように口も大きく開いていた。首には安物の数珠や七芒星形の付いた首飾りが巻き付いている。魔道士かぶれの扮装からして、これがオートスなのだろう。

長衣の腹の部分は大きく裂けており、はらわたはほとんどなくなっていた。上半身と下半身は、かろうじて背骨でつながっていた。

オートスの右手の先に、本が落ちていた。ごわごわとした革表紙の小振りの本だ。拾い上げると一瞬悪寒を感じた。蝋燭を近づけてみると、薄茶色の表紙に手書きの文字で何か書いてあった。黴や汚れで判然としないが、古めかしい書体で『覚え書き』と記してあるようだ。

少し頁をめくってみたが、傷みがひどくて、読むにはかなり苦労しそうだった。文字もウォモレン(共通語)ではないようだ。

私は本を隠しに収め、ゆっくりと井戸に近づいた。灰色の靄のようなものが井戸の中から立ち昇り、かすかにちかちかと白い光の点が明滅している。一歩近づくごとに、手にした剣のファバーン文字の輪郭がはっきりしてくる。

どこからか声が聞こえてきた。女の声だが悲鳴ではない。どこから聞こえてくるのか、井戸の中からなのか、私の頭の中からなのか。女は笑っていた。嘲るような、勝ち誇るかのような、高揚した笑い声がどこからか、小さく聞こえてくる。

女の声に隠れるように男の声も聞こえてきた。男は笑ってはいない。苦しげな呻き声、苦痛に喘ぐような声、恐怖に奮える言葉にならない声が、女の笑い声の背後から漏れでるかのように聞こえてくる。

声が沸き起こると共に、この世ならざる何かの気が、はっきりと剣から伝わってきた。刀身の神秘文字は青みがかった緑色の光を放っていた。

私は手燭を石敷の上に置き、剣を構え直した。井戸の中には何がいるのだろうか。夜気は冷たかったが、掌に汗が滲んできた。

その時、女の悲鳴が聞こえた。

五

もやもやとした頭の中の声ではない、はっきりとした現実の声だった。私は踵を返して廊下に戻った。声は食堂の方から聞こえてくる。ベヴァリンの声なのか、カーシーの声なのかはわからない。

廊下に戻ると、誰かが叫びながら逃げ回るような足音が聞こえた。だが、誰の姿も見えない。悲鳴と重なって女と男の気狂いじみた笑い声、叫び声、悦びと苦痛が入り混じったような声が響く。井戸から離れたのに声はずっと大きく聞こえる。だが、それでも本当に聞こえているのか、頭の中で沸き起こっているものなのかが、わからない。

食堂の方からの悲鳴は断続的に聞こえる。廊下を走ろうとしたが、沓の裏に何かひどく粘つくものがついたようで、足がうまく動かせない。

月明かりの中で、どす黒い泥のような油のようなものが足に絡みついているのが見えた。血の痕が泡立ち盛り上がり、鳥もちのようになって私の足を止めているのだ。そのぶくぶくと泡立つものの中に、泣き笑いしているような人間の顔が見えた。

私はファバーン剣を足元の汚泥のようなものの中に突き立てた。青緑の光が走り、肉の焼けるような臭いがした。短い悲鳴とも聞こえる叫びがあがり、粘つく膿のようなものは焦げて縮まった。

私は廊下を曲がり、食堂へ向かった。廊下の窓越しに井戸が見えた。井戸からは何かが噴き出していた。

先刻見た灰色じみた靄のようなものが濃さを増し、揺れ動き、渦巻き、とぐろを宙に巻くようにして、噴き上がっている。虹色の小さな火花のようなものがその周りを取り巻いて、光っては消え光っては消えを繰り返している。

その朧な光の中、井戸の周囲にも何かが見えた。うっすらと現れては消える人間の姿だ。一人ではない。何十人もの人々のぼんやりとした姿が井戸を取り囲み、頭を上げ下げしては、何かを唱和しているように見える。女と男の声に、大勢の人々の声が被さる。呪文めいた響きの言葉が幾十人もの声となって、響きあう。

呪文の唱和を引き裂くようにまた悲鳴が轟いた。井戸に吸い寄せられる視線を強引に廊下の奥に戻し、私は走った。

目の前の部屋の扉が突然開いた。既の所で頭をぶつけそうになった。扉の向うから何かが姿を現した。四本ずつの腕と足が不定形の赤黒い胴体のようなものから生えていた。やけに体が大きいのは二人分が合わさっているからだろう。空っぽの胴体の真ん中に、目玉をえぐり取られた女の顔が収まっていた。

目のない女の顔がくぐもった叫びをあげた。ごぼごぼと血の泡と何かはらわたの切れ端のようなものが口からこぼれ落ちた。

私がファバーン剣を叩きつけると、化け物−ズキネールとヤッキーが合わさったもの−は、歪んだ体をくるりと回して刃を避けた。そいつの背中−なのだろうか−には男の首がさかさまにぶら下がっていた。ズキネールと思しき男はやけに白目が目立つ目玉をぐるぐると回して、引きつった笑い声をあげた。

私はもう一度剣を叩き込んだ。狂った笑いをあげていた顎は真っ二つになり、静かになった。四本の腕がこちらに迫ってくる。剣で振り払うと、あまりよくついていなかったらしい腕が二本床に落ちて、びくびくとのたうっていた。

休みなく刃を振るうと、化け物は元のばらばらの死体に返った。幾つもの断片は床の上で蠢いてはいたが。

私は廊下を先に進み、食堂への扉を蹴り開けた。

同時に耳をつんざくような甲高い悲鳴が押し寄せ、誰かが胸に飛び込んできた。金色の巻き毛が目の前で揺れる。

カーシーの悲鳴は止まず、存外な力で闇雲に抱きついてくるので、私は身動きが取れなかった。暖炉と蝋燭の明かりが照らす食堂の中には、他には誰もいないようだった。

「カーシー! 僕だ! スナブ・ランケンだ! 落ち着け! ベヴァリンはどうした!」

そう言った刹那、何かが体のすぐ脇を通り過ぎた。異様な冷たさと名状し難いおぞましさが体を走り、私は総毛立った。どす黒い影のようなものが私の足元をずるずると這って、廊下へ出ていったのだ。

一瞬垣間見えたその黒い影は、蛇か百足のようにも、或いは這いつくばる髪の長い女のようにも見えた。

泣き叫ぶカーシーはどうにもならなかった。私は彼女を抱きかかえたまま食堂の中へ入り、足で蹴って扉を閉めた。女を暖炉の前の椅子に座らせたが、彼女は私から離れまいと爪を立てて腕や肩をつかんだ。

「カーシー、カーシー、頼むから落ち着いてくれ! 怪しいものは出ていった。何もいない。安心しろ」

私はそう言いながら食堂の中を見回した。確かに何もいない。ベヴァリンもだ。

金髪の娘は、泣きじゃくりながら、意味の取れない言葉を吐き出し続けた。

「あー、井戸の中から……ベヴァリン……黒い影が……ああ!……化け物よ!……ああ、ドルコ? オートスね! オートス、オートス! 私のものよ!……あー!」

「カーシー! いったい何があった? ベヴァリンはどこへ行ったんだ? カーシー、何があったのか、話してくれ!」

カーシーは叫び続けたので、私は彼女の頬を平手で打った。一晩に三回も女を打つなんて、何と酷い夜なのだろう。

泣き崩れたカーシーの背中を撫でていると、廊下への扉の向うから、いや、中庭からだろうか、おぞましい声が聞こえてきた。男の声、女の声、それ以外の何かの声−音だろうか−が入り混じった、呻き声、笑い声、正体不明の獣の吼え声のようなものが聞こえてくる。

「あー、ベヴァリン、ベヴァリンだわ! そうよ! あれはベヴァリンなのよ!」

カーシーが金色の巻き毛をかきむしりながら、わめいた。

「黒い影が入ってきたのよ。それがベヴァリンと一緒になって……。私を食べようとしたのよ! 真っ赤な口が耳まで裂けて……。そうよ、思い出したわ。ドルコとオートスを食べていたのも、あれよ。ベヴァリンが二人を食べたのよ! 私がオートスを盗ろうとしたからよ! でも、オートスだって……だから、ドルコを……」

どうやら、難物は井戸の何かだけではないらしかった。カーシーの途切れ途切れの話によると、オートスは〈儀式〉の続きにカーシーを誘ったようだった。井戸の前でカーシーは服を脱ぎ、オートスと〈儀式〉−だけではなさそうだが−を行った。そこへ逃げるドルコと追う黒い怪物が現れた。昨夜起こったのは、そういうことらしい。

嫉妬で人が鬼と化すのは珍しい話ではないが、ベヴァリンが生身の体で四人を喰い尽くすとは、到底あり得なかった。それに、面倒な色恋沙汰の解決は私の仕事ではない。

玄関の扉を試してみた。鍵はかかっていないはずだったが、びくともしなかった。窓も試してみたが、鎧戸は動かなかった。厩につないだ馬は無事だろうか。異様な声はますます大きくなる。どうも「カーシー、カーシー」と金髪の娘の名を呼んでいるようにも聞こえた。彼女も自分の名前が呼ばれていることに気がついたようだった。

「いやあ、何、あの声は! もう、いや! オートスなんかいらないわよ! ベヴァリン、もう止めて、止めてー!」

カーシーの声が廊下に聞こえたのだろうか、外からの声は、嘲るような歪な笑い声に変わった。

私は暖炉から炎を上げている薪を一本引き抜き、カーシーに手渡した。

「いいか、化け物が来たら、これを押し付けろ! 大抵の化け物は炎は嫌いだ」

カーシーはできないとか、いやとか、わめいたが、私は彼女の手に燃える薪を押し込んだ。それから、廊下への扉を開いた。氷室の戸を開けたかのような冷風が吹き込んできた。

六

扉を開けた途端、異様な声がぴたりと止んだ。月光の差す廊下には何も見えない。

突然、左手の階段の闇の中から、気狂いじみた笑い声とともに何かが飛び出した。同時に井戸から白い光がほとばしる。

黒い何かが私に飛びかかってきた。異様に細く長い腕らしきもの、長い爪らしきものが私を打ち、頬に焼けるような痛みが走った。カーシーが悲鳴を上げる。

何ものかは食堂の中に突進しようとした。暖炉の明かりとカーシーが闇雲に振り回す薪の光が、そいつの姿を照らし出した。乱れた長い髪は確かにベヴァリンのもののようにも見えた。だが、栗色の髪はもつれて絡まり、無数の長虫か蛇のようだ。それが奇妙に揺れているのは、自ら動いているからだろうか。上背は七イート(約二・一メートル)はあろうか、体も腕も足も飛蝗か何かのように細長く、黒い。ベヴァリンの着ていた花柄の服がかろうじて絡みついていたが、胴には幾つもの節があるようで、人間とは違う形で前屈みになっている。髪のようなものの隙間から、真っ赤に開いた大きな口が見えた。黄色く光っているのは牙だろうか。

そいつの姿に見とれている暇はもちろんなかった。私は食堂の戸口で足を踏ん張り、そいつの侵入を拒もうとした。体当たりしてきた怪物は腐った水のような悪臭がしたが、かすかに女の匂いも交じっていた。背中でカーシーが泣きわめく。

怪物は細長い爪を刃物のように振り回した。ファバーン剣で打ち合うと、小さな緑色の火花が散った。たまらず後退ると黒い怪物は髪の毛のようなものを振り乱して大きく口を開けて、何か叫んだ。

耳まで裂けた真っ赤な口から吐き出された人間のものとは思えない声は、確かに「カーシー!」と叫んでいるように聞こえた。

私は怪物に太古の魔剣を叩き込んだ。緑色に神秘文字が光る刀身が袈裟懸けに奴を斬り裂いたはずだった。確かに何かの手応えはあった。

血は噴き出はしなかった。代わりに真っ黒い煙のようなものが噴き出した。水中に墨を垂らしたかのように、黒いもやもやとしたものが怪物の肩口辺りから湧き上がるように出てくる。黒い煙は滴るようにゆっくり床に落ちて行く。

怪物は幾らか動きが鈍ったように見えたが、突然跳躍した。卓子と椅子を幾つか飛び越えて、カーシーに襲いかかった。

ぎゃーっという凄まじい声は怪物ではなくカーシーのものだった。金髪の娘は、泣き叫びながらも手にした燃え盛る薪を黒い怪物に突きつけた。怪物の胸のあたりに薪は突っ込まれた。

悲鳴こそ上げなかったが怪物は苦しげに身を捩り、長い棒のような腕を振り回した。薪が胸乳に突き刺さったのだろうか、炎をかき消すかのように黒い煙が噴き出している。体にまとわりついているベヴァリンの服が炎をあげて燃え出した。

私は放心して燃える薪をまだつかんでいるカーシーを暖炉の前まで引きずり戻した。怪物は手足や首を奇妙な角度に曲げて、ぎくしゃくとしたした奇怪な舞踊を舞っているかのようだった。

私は黒煙を吐き出している怪物の胸の辺りにファバーン剣を突き刺した。緑色の光が刀身から怪物の体へ走るように見えた。剣を握った両の手に、強い何かの力が走り、危うく剣を取り落としそうになった。

怪物は背中を丸めて体を震わせた。剣が突き抜けたからか、背中からも黒い煙が噴き出していた。化け物は長い指で胸に刺さったままの薪を引き抜いた。後からは煙というよりは粘つく油のようにも見える黒い何かが滴り落ちた。急に四つん這いのような姿勢を取ると、床の上にわだかまった黒いものを体に巻き付けるかのようにして、ずるずると這って食堂から出ていった。

カーシーは掌に幾らか火傷を負っていたが、他に怪我はないようだった。もう泣き叫ぶ気力もないようで、暖炉の前でぐったりしている。

「ベヴァリン、あれはベヴァリンなのよ……ああ、私を食べようとしたの……」

彼女はそうつぶやき続けていたが、私に話しかけているというわけではないようだった。

「カーシー、怪物は弱っている。君が炎を押し付けてくれたおかげだ。僕はあいつを退治してくる。君はここにいるんだ」

巻き毛の娘は私の話を聞いていないようだった。私は片手に魔剣を、片手に燃える薪を持つと、彼女を食堂に残して廊下へ出た。

七

廊下は暗く静まり返っていた。雲が出たのだろうか、月明かりも見えない。薪の炎が床の上に残る黒い何かの染みのようなものを照らし出した。私はなるべく薪を低く持った。中庭に面した窓から薄ぼんやりとした白っぽい光が見えた。井戸からの何かの噴出は続いているのだろうか。

ズキネールとヤッキーのものらしい死体の残骸のようなものは、ほとんどなくなっていた。わずかに骨の断片らしきものが幾つか転がっている。傷ついた怪物が食べたのか、あるいは自らの体に取り込んだのか。

廊下の角を曲がると、窓から中庭の井戸がよく見えた。四角い井戸からは、灰色の霞のようなもの、虹色にちらちらと光る火の粉のようなものが噴き出している。井戸の前には黒い何かがうずくまり、ぶるぶると震えている。井戸から噴き出したものが、黒い影を覆い、その中へ吸い込まれていくように見える。

中庭には、奇怪な詠唱を唱える人々の影が、揺らめいて見えた。二人の人影がその中で際立って見える。男と女だ。男も女も黒っぽい長衣をまとって井戸の側に立ち、両の手を動かして何かの印形を結んでいるように見える。詠唱は彼ら二人が先導しているようだ。

女の腹は、子を宿しているのだろうか、大きく膨らんでいる。腰の辺りまである長い真っ直ぐな髪がベヴァリンを思わせた。顔立ちまでは、ゆらゆらと蠢く幻ではわからない。

男の動きが激しくなり、呪文の唱和が乱れる。男は女の膨らんだ腹を指さして、何かわめているように見える。何を言っているのかはわからない。女の笑い声だけは揺れながら聞こえてきた。嘲りのこもった笑いだ。

中庭の影たちは大きく揺れてはっきりとしない灰色の靄のようになった。女の悲鳴が聞こえたかと思うと、すぐにその何倍も恐ろしい男の叫び声が聞こえた。井戸から噴き出すものが嵩を増し、うずくまる黒いものはそれを吸い込んで膨らんだように見えた。

黒いものから突然棒のようなものが飛び出した。それは異様に細長い腕のようだった。指は長さが一イート(約三十センチ)はあり、さらにその先に半イートばかりの鉤爪が伸びている。先刻、食堂で見たものより、明らかに長く鋭い。すぐにもう一本の腕が飛び出す。だが、腕は二本ではなかった。

次々に皮を突き破るような音がして、鋭い爪を持った棒のような腕が飛び出してくる。三本、四本、いや、形や長さは不揃いだが、黒い怪物から突き出した腕は十本はある。

私が廊下を進む間にも、怪物の変化は続いていた。風呂場の向かいの戸口を開けると、黒い化け物はやはり十本はある細長い足で立ち上がったところだった。もはや、それは人の体が幾つも集まったものというよりは、奇怪な蜘蛛か蟹の化け物のようだった。

異様に引き伸ばされた不揃いの手足が不規則に黒い体から突き出している。体そのものも、引き裂かれた人体が滅茶苦茶に継ぎ合わされたようで、幾つもの頭部が瘤のようにでたらめに突き出していた。ただ、ベヴァリンのものらしい長い髪は健在で、歪な体を覆い、あちこちで絡まりあっては長虫のような奇怪な姿となって這いうねっていた。

私は右手に魔剣を構え、左手で薪を高く掲げて、中庭の石段を一歩一歩降りた。怪物は蜘蛛のような足を何度も曲げ伸ばしして、体を上下させている。まるで、新しい体の具合を試しているかのようだ。

それから、奴は私に気づいた。頭の幾つかがこちらを向き、くぐもった不気味な呻き声を発した。怪物の声に応えるかのように、魔剣の神秘文字が光を増した。

黒い怪物は十本の腕を振り回して、飛びかかってきた。私は右手の剣で刃のような爪のついた腕を薙ぎ払い、左手の薪を奴に押し付けようとした。

奴の腕は鉄の棒のように固かった。刃から緑の火花が散る。片手では爪と腕の力を受けきれずに、剣先が流れる。怪物が剣技を知っているはずもなかったが、素早く隙をついては、長い刃物のような爪が迫ってくる。剣で、薪で受け、身をかわすが、十本の腕を避けきれるものではなかった。私はあっという間にあちこちに傷を負った。

私と怪物は井戸の周りを回るように、爪と剣で斬り結んだ。幾度か奴の体に斬りつけることはできたが、深手とはならず、怪物は怯みはしなかった。

剣を持つ掌が妙にぬるぬるとする。汗かと思ったが、どうやら自分の血で滑っているらしい。魔剣からは痺れるような感覚が脈打つように伝わってくる。古の魔力が活性化しているのだろうか。

いつの間にか私は井戸を挟んで廊下とは反対側に回り込んでいた。雲が切れたのか、青白い月光が中庭に差し込んだ。一瞬、怪物の歪んだ黒い輪郭の向う、廊下の窓越しにカーシーの怯えた顔が見えた。

化け物は私の視線に気づいたようだった。振り上げた爪の手を止めて、長い蛇のような髪を揺らして、一番上の頭が振り向いたのだ。

「カーシー!」

怪物はそう言った。その声にはベヴァリンの声の響きが確かに含まれていた。

カーシーの甲高い悲鳴が中庭に響いた。

私は化け物の懐に飛び込んだ。奴はこちらに向き直り、爪のどれかが肩口を斬り裂いたが、悲鳴を上げる暇はなかった。燃える薪を奴の真っ赤な口−カーシーの名を呼んだ口−に突っ込んだ。

怪物はたくさんの腕を戦慄かせ、ねじれた体をのけ反らせると、飛び跳ねるように後退った。薪が押し込まれた口の中からは黒い煙が噴き出し、だらりだらりと油のようなものが滴り落ちる。

私は怪物に何度も何度もファバーン剣を突き刺した。黒い煙があちこちから上がり、緑色に光る刀身に粘つく黒い油のようなものがまとわりついた。

化け物はたくさんの手足をばたつかせ、異様な呻き声を上げ続けた。何人もの男女の、苦痛と怨嗟の呻きのように聞こえた。声と動きは次第に弱まっていく。

私は棒のような手足の動きが止まるのを見て、井戸を回って廊下の窓辺へ向かった。カーシーは窓硝子に蒼白な頬を押し付けるようにして、立ちすくんでいた。青い目が虚ろに井戸の方を見ている。

「カーシー、カーシー、聞こえるか。化け物は死んだ。もう、大丈夫だ。カーシー、聞いているのか!」

彼女の顔は強ばり、青い目は見開かれて、私ではない何かを見ていた。私は嫌な気分で振り向いた。

井戸から灰色の靄が湧き出し、倒れた怪物の方へ流れて、その歪な体を覆っていた。井戸から湧き出すものは、靄というよりもぶよぶよとした実体を持つ灰色の臓物のようにも見えた。虹色の小さな光も怪物の上で無数にちかちかと光っている。

棒のように突き出していた腕が形を変えつつあった。それは次第に滑らかな曲線を描いた触腕のようになり、先端についていた指と爪は溶け合って一つになり、槍の穂先のような形になっていく。長い髪は銅のような輝きを帯び、まるで鎖帷子のように網目状となって体を覆っていく。

笑い声が聞こえた。恐らくはベヴァリンの、だが、他の女の声も入り交じっているようにも聞こえる。怪物が笑っているのだろうか。中庭の敷石が奇妙に歪んで見える。四角い井戸もまたいびつに歪んで蠢いている。中庭全体が、ゆらゆらと不定形に形を変えて、笑い声を発しているかのようだ。

井戸からは絶え間なく灰色のものが噴出しては化け物に変化の力を与えている。そう、井戸だ。井戸の中だ。

私はファバーン剣を突き出すように構えて、一歩一歩井戸に歩み寄った。いや、剣が私を井戸に引き寄せているのではないのか。剣からの力が私を歩かせているのではないのか。

私は井戸のすぐ前に立った。向こう側では黒い怪物が体を起こそうとしている。十本の自在に動く鋭い槍を持った姿だ。歪んだ体は銅色の甲冑のようなもので覆われている。

目の前の井戸からは灰色のものが溢れ出ている。間近で見るそれは小さな光の粒の集まりのようにも見え、氷のような冷気と香気とも悪臭ともつかないにおいが感じられる。

私は怖かった。だが、井戸の中を見ないわけにはいかなかった。魔剣が私にそれを強いたのか、わずかばかりの勇気がそうさせたのか、わからなかった。

四角い井戸の中は、白い光に満ちていた。冷たい白い光だ。ずっと奥底の方に何か見えた。わずかに灰色がかった不定形のもやもやとした何かが蠢いていた。それはどろどろに溶け合った幾つもの人間の顔に見えた。何人分もの目が、鼻が、口が、流れては絶えず形と位置を変えている。幾つもの崩れた顔が沈んでは浮き、浮いては沈みを繰り返して、井戸の底で絡まりあっていた。

おぞましい光景なのに、私はその井戸の底で蠢く無数の人間の汚泥のようなものへ身を投じたいという衝動に駆られた。頭がぼんやりとして、井戸の中のものが、急にどんどんとこちらへ浮かび上がってくるような気がする。歪んだ幾つもの口が、灰色の泥の中に開いた黒い口が、何か叫んでいるようだ。

「お前もだ、お前も来るんだ……」

「あなたもここへ……おいで……」

井戸の中の顔は、口々にそう言っていた。井戸の向うで黒い影が朧に動いている。何本もの鋭い穂先を持った触腕が、差し招くように動いている。私は井戸の縁に左手をかけ、右足を載せようとした。

右手に強い力を感じた。いや、感じたような気がした。神秘文字を緑色に燃え上がらせた剣が、吸い込まれるように井戸の中へ落ちて行くのを私は呆然として見ていた。私が投げ入れたのだろうか。

目も眩む鮮やかな翠玉の光が井戸の中から沸き起こった。緑光に弾かれるように私は何イートも後ろに吹き飛ばされた。霞む視界の中で、井戸から何条もの緑と白の光が立ち昇った。金色や紫の稲妻が走る。大勢の人間の苦悶の声が響き渡る。井戸からの光の向うで、何本もの腕を持った黒い影がばらばらに千切れて消えていくのが見えた。

一際大きな女の悲鳴が聞こえた。ベヴァリンのもののようにも聞こえたが、声は人間のものとは思えぬ異常な甲高さとなり、その声で体が押し潰されるかとさえ思えた。

突然、声が消え、光も消えた。私は気を失った。

八

目が覚めると曙光が中庭を照らしていた。どこかで鳥が鳴いている。それに女のすすり泣く声が聞こえた。すぐ側に金髪の娘が座り込んでいた。

「ああ、生きていたのね。死んでしまったのかと思って……」

カーシーの声はしわがれた老婆のようだった。悲鳴を上げすぎたのだろう。

「どうにか、朝日を拝めたよ。君は無事か」

カーシーは少なくとも体には大きな怪我はしていないようだった。私は立ち上がろうとすると体中が痛んだ。肩の傷が特に痛い。

恐る恐る井戸に歩み寄った。井戸のすぐ前の石敷に剣が落ちていた。刀身の角張ったファバーン文字は鉛色に沈んでいた。私は剣を拾い上げ、井戸の中を覗き込んだ。

朝日は奥までは届かず、何も見えなかった。光も靄のようなものも見えなかった。誰かの声も聞こえなかった。

井戸の向こう側には、得体の知れないものが散らばっていた。幾つかは人間の骨のようだった。腕や足の骨、砕けた頭蓋骨、肋や背骨の破片、どす黒い焼け焦げた肉塊のようなものもあった。その中に、ベヴァリンが倒れていた。ずたずたになった裾の短い服が、かろうじて体にへばりついていた。肌は黒い煤とも油ともつかないもので汚れている。長い栗色の髪だけが不思議ときれいで、朝日を浴びて艶やかに光っていた。口元に耳を近づけると、息をしているのがわかった。あちこちにべっとりとこびりついている血は、彼女のものではないのだろう。

納屋に繋いだ馬は無事だった。荷馬車に二人の娘を載せようとしたが、カーシーはベヴァリンと一緒の馬車に乗るのを嫌がった。仕方なく、二人で馬に乗り、サンジェリィへ戻った。ベヴァリンは荷馬車の中でずっと眠り続けていた。

サンジェリィに着いて、二人の娘を家に送り届けた。カーシーは砂糖問屋の裏手に降ろした。金髪の娘は小さな声で「ありがとう」と言うと、ふらふらと裏口から家に入って行った。

ベヴァリンは陶器商の屋敷に着いても眠っていたので、店の者を呼んだ。両親の大騒ぎをここで書いても意味はないだろう。私は事情は説明せず、ただディスカードン館で倒れている娘を見つけたとだけ告げた。古い家の井戸の中から化け物が現れて娘に取り憑き、友人のはらわたを食べてしまった……という話をまともに信じる商家の主はそうはいないだろう。

父親はもっとちゃんと説明しろとわめいたが、母親はきっちりと決まりの金額を支払い、慇懃に礼を言った。店もこれでうまくいっているのだろう。

しばらくして、私は警邏隊南部局近くの居酒屋へ呼び出された。

客はまだ疎らだった。薄暗い店の目立たない隅の席で、ノップラントは四角い痘痕面に渋い表情を浮かべ、ディコンをすすっていた。私はシェアを注文した。

「どうして最初から警邏隊に知らせなかった、と怒鳴らないのかい」

旧知の警邏は渋面にわずかに皮肉な笑いを浮かべた。

「お前さんの探偵稼業の倫理観を聞かされるのは、もう飽きたからな」

女給が陶器の酒杯に入ったシェアを持ってきた。私は泡立つ薄い酒を一口飲んだ。

「ディスカードン館を調べたんだろう」

「ある医者から、息子が行方不明だから捜してくれという話が持ち込まれた。港の税吏からも娘が家出して戻らないという話があった。調べると他にも行方知れずになっている学生がいた。それで、あの忌々しい館の家捜しをする羽目になった」

「死体は人数分あったのか」

「エドレール先生が苦労して骨を並べてくれた。井戸の外には四人分あった」

「井戸の外には?」

南部局長は猪首を回して肩をすくめた。

「井戸の中も浚った。化け物の話はカーシーという娘から聞き出した。スナブ・ランケンという探偵に助け出された事もな。井戸に化け物はいなかったが、古い骨が十人分も見つかった。百年くらい前のものらしい」

「三十年前の一件とは別か」

「百年前の件は知らないとでもいうのか。井戸の底は煉瓦でふさがれていたが、それが割れていて、その下に古い骨が積み重なっていた」

ノップラントはうんざり顔で、杯のディコンを飲み干し、女給にお替わりを言いつけた。

「館の元の主の事も、粗方の調べはついている。ソドア・ディスカードン、少々の領地持ちの男爵か何かで、魔道士だ。詳しくはわからんが、〈失われた神々〉かその類のものを崇めていた。ディスカードン卿は近隣の住人を集めて、館で何かの儀式をやっていたらしい。井戸から骨が出た事を考えれば、人身御供を何かに捧げていたのか、あるいは、殺人淫楽か、その両方か。だが、ある時、ディスカードン卿は妻を殺して、自殺した。妻の不義が原因らしい。その後、屋敷は住む者もいなくなり荒れ果てた。三十年前に地所ごと買い取った男が、ぼろぼろになっていた屋敷を小振りに改築して宿屋を始めた。だが、中庭はほとんど昔のままだったらしい」

「さすがだ。次からは警邏隊に下調べを頼む事にするよ」

ノップラントは太い指先で卓子をとんとんと叩いた。

「ふざけるな! 本はどこへやった?」

怒鳴りはしなかったが、低い声は充分にどすが利いていた。代わりの酒を持ってきた若い女給は、おっかなびっくり杯を卓子において、そそくさと去っていった。

「オートスという若者が見つけた本だ。館にはなかった。お前が持っているんだろう」

私は隠しから中庭で見つけた本を取り出し、卓子の上に置いた。

ノップラントは本を手に取り、ひっくり返したり、頁をめくったりしていたが、急に気味悪そうな顔をして、手を離した。

「あまり、いじらない方がいいかもしれない。何かが残っているんだ」

「何が書いてある? 読んだんだろう」

「染みだらけでほとんど読み取れない。一種の擬古文で書いてある。暗号を使っているところもあった」

「でも、読んだんだろう。もったいぶるとしょっぴくぞ」

ノップラントは音をたてて酒杯を卓子に置いた。金色の酒が少しこぼれた。

「これはあの館の主の日記か、覚え書きのようなものだ。ディスカードン卿は異界から何かを呼び出すことに成功した。だが、それは自身の力によってではなかったようだ。ディスカードン卿の妻コリーゾは、魔道士の修業を積んでいたわけではないが、生まれながらに何某かの魔力を持っていたらしい。ディスカードンはその事を知っていて、利用していた。何かを呼び出す時にも。異界からのものは井戸の中に棲みつき、ディスカードンはその力を使って領地の拡大など画策していたらしい。しばらくして妻のコリーゾが懐妊した。ディスカードンは疑惑を覚えた。妻が井戸の中の何かと密通していると」

ノップラントは琥珀色の酒の入った杯を太い指先で回して、そこに映る洋灯の光を見つめた。

「不義の相手は人間じゃないというのか」

「証拠は何も書かれていない。ただ、ディスカードンはそういう考えに囚われていたんだ。やがて、コリーゾは子どもを産んだ。懐妊がわかってから三月しかたっていなかったが、立派な女の子を産んだんだ。ディスカードンの疑念はますます募った。井戸の中のものと妻が、自分を殺そうとしているという考えに囚われるようになった。それで、ある晩、妻を刺し殺して井戸の中へ投げ込んだ」

「で、自分も井戸の中か」

「それはわからない。妻を殺したディスカードンが、井戸の中のものに怯えているところで日記は途切れている」

「子どもはどうなったんだ」

「わからない。だが、子どもの名前はベヴァリンと書いてある」

警邏は喉を鳴らして、ディコンを飲んだ。

「あの娘はあの両親の実子だぞ」

「何代か前に養子か嫁をもらったのかもしれない」

「ふむ、それで、受け継がれた血が井戸の中の何かを呼び起こしたというのか」

「そうかもしれないが、確かな事は何も言えない」

「オートスという若者はその事を知っていたのか。こちらの調べじゃ、そういう事に興味は持っていたようだが、素人くさい」

「ベヴァリンの出自については知るまい。ディスカードン館については、どこかで何か聞きかじっていたのかもしれないが。この本はそう簡単には読めない。それらしい本が見つかったので、〈儀式〉の小道具として使ったんだろう」

私は杯に残っていたシェアを飲み干し、もう一杯頼んだ。ノップラントは三杯目はいらないと言った。私は新しいシェアを一口飲んでから、尋ねてみた。

「二人は大丈夫なのか」

ノップラントは珍しく、少し口ごもった。

「怪我の方は大した事はない。カーシーという娘は、あれ以来、夜が怖くて眠れなくなった。ありったけの灯をつけて、夜っぴて起きている。朝日が昇ると安心してようやく眠るそうだ」

「そうか。ベヴァリンは?」

「あの娘は、お前が助けに来た時から後の事は何も覚えていない。丸一日眠り続けたが、目覚めると至って元気で、もう大学にも通っている。図書館にこもって何か調べものをしているそうだ。学生には閲覧が禁止されている本を読もうとして一悶着あったようだが、警邏隊が口を挟む事はできない」

ベヴァリンが何について調べ、何を学ぼうとそれは自由だった。私は彼女を救い出して、魔女の誕生に手を貸したのかもしれないが。

「本はどうする?」

ノップラントは卓子の上の本に手を伸ばしかけたが、思い直したらしく手を止めた。

「お前が処分してくれ」

そう言ってノップラントは席を立った。

私はクーリカフ街の探偵局に戻ると、暖炉で本を燃やした。本は炎の中で少しだけ身悶えするかに見えたが、すぐに燃え上がり、黒い炭となり白い灰になった。

四人の学生が死んだ事件は、どの新聞にも載らなかった。遠乗りに出かけた若者たちが、野盗に襲われて死んだという噂を少しだけ酒場で耳にしたが、それもすぐに聞かなくなった。

二人の娘のその後は、知らない。