緋衣座は大入りだった。さほど大きな劇場というわけではないが、それでも二百かそこいらの客が席を埋めているようだった。ウラック街とは違ってイヌン川左岸の芝居小屋は敷居が低い。仕事を終えてしばしの楽しみを求める者たち、贔屓の役者との逢瀬を夢見る男女、あるいはウラック街の劇場とは違った新しい趣向を求める数奇者……様々な人々が集まる。

隣の席でミオネスが凝りでもほぐすような仕草で首をぐるりと回した。耳朶から下がる小さな銀の飾りが無数の燭光にきらきらと光る。

「ふん、大した入りだね。それにしてもあの廃虚をよくこんなに飾り立てたもんだね」

銀浦座の看板女優は短く切った巻き毛を指に絡ませて、皮肉交じりな一言を口にした。かつて火事で焼けたという舞台回りは一新され、その名の通り緋色の花の見事な浮き彫りで飾られている。蔓草の絡み合う紋様はどこか艶く女体のようでもあり、舞台正面の上部には緋の花を抱えた天女か何かが、艶やか笑みを浮かべて宙を舞っていた。

「君のところも一度何か事を起こせば大入満員になるんじゃないか。誰か君に怨みを抱いている男とかいないのか」

ミオネスは私の腕をひどくつねった。

「あんたがイヌン川にでも飛び込めば、あたしの小屋が大入りにでもなるって言うのかい」

「どうだろうね、少なくともヨーコックの新聞じゃ取り上げてはくれないだろうな」

「つまらないこと言ってないで、舞台も客席もよく見といておくれよ。ほら、ホウマンズの挨拶が始まるよ」

舞台には腹の出た黒い服の男が現われ、大げさな身振りで客席に挨拶をしていた。半白の口髭と顎髭に手をやり、話し始める。

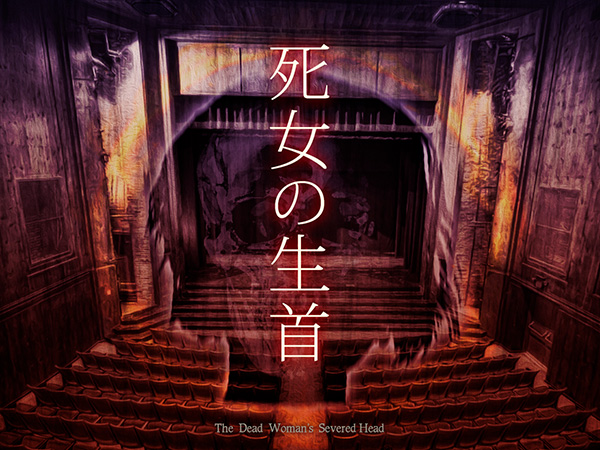

「皆様、当緋衣座によくお越しくださりました。これより上演いたしますは『死女の生首』、女と男の恐ろしいまでの恋情と芝居への熱情が皆様を底知れぬ情念の淵へとお誘いいたします。皆様、ご存知のことと思いますがこの芝居、開演当初より様々な怪事に見舞われております。ですが、怪異を乗り越えて、この情念の芝居を皆々様に見ていただきたいというのが、サジア始めとする役者陣、本屋、道具方、木戸の者までの気持ちでございます。どうぞ皆様、この『死女の生首』、最後までお付き合いをお願い申し上げます」

太った興行師は頭を下げたが、突き出た腹が邪魔して腰を折るまでは難しいようだった。

「良く言うね、警邏隊の手入れがあった時はしどろもどろだったっていうじゃないか。あいつはいかさま師だよ」

隣の女はぽってりした赤い唇を突き出して、興行師への不信を露にしたが、満員の観客はむしろこの挨拶に満足を感じたようで、拍手が沸き起こった。

「何かが起こるのが楽しみってことだね」

「ああ、我が身に降りかからなければ、そりゃあ楽しいだろうね」

ミオネスは眉間にしわを寄せ、不機嫌な面持ちだった。

私は馴染の女役者と逢瀬を楽しんでいるわけではなかった。かつて銀浦座で面倒を見たことのあるサジアという女優のことが心配だというので、ここに引っ張ってこられたのだ。

『死女の生首』が随分と評判になっているのは聞いていた。不気味な題名と猟奇的な筋書き、派手な演出に加えて、主演のサジアという女優の鬼気迫る芝居が噂を呼び、大勢の客が詰めかけているという話だった。

だが、『死女の生首』が巷の噂になっているのは、芝居そのものについてだけではなかった。この芝居と芝居小屋についても奇怪な噂が広がり、それが人々の好奇の心をさらに誘っているのだった。

私は数年前にこの劇場を訪れたことがあった。銀の皿の一件で、ある取り引きを行うために当時廃虚同然だったここに向かったのだが、取り引き相手は殺されていた。

それ以前から暗い噂の立っていた小屋を新進の興行師ホウマンズはあえて買い取り、改装して新たに開場した。実録と称する人殺しを題材とする芝居や実演と称する扇情的な芝居で名を成した興行師がこけら落としとしたのは、この劇場にまつわる陰鬱な過去そのものだった。

幕が上がると、舞台の中央に立つ女優がいきなり終幕のような大袈裟な楽の音に乗せて崇高な愛を歌い上げ始めた。薄紫の衣裳に身を包んだ女優−これがサジアなのだろう−は両手を胸の前で組んで、また宙に向かって広げ、情感溢れる愛の歌を美しい声で披露した。楽の音と歌声は最高潮に達し、客席からは拍手が沸き起こった。

すると不意に途切れるように歌は終わり、舞台が暗転し、再び明りがついた時にはそこは花束で埋まった楽屋になっていた。袖の方から新たな花束を持った男が現われ、女優に愛の言葉を囁き始める。

物語は高名な女優シェーファに入れ揚げた商人ディヴォッティが、シェーファに求婚するところから始まった。最初の歌はシェーファの舞台という場面だったのだ。

シェーファは結婚後も女優を続けるということを条件に結婚を受け入れる。結婚しても彼女の人気は衰えず、無数の取り巻きや贔屓筋、役者や劇作家が出入りし、ディヴォッティの心をざわつかせる。

やがてアマルドという若い劇作家との関係がディヴォッティの猜疑心をかきたてる。新しい演目の打ち合わせや稽古で家を空ける彼女にディヴォッティの嫉妬は膨れ上がり、ついにある夜、口論の末に彼はシェーファを刺し殺してしまう。白い衣裳に真っ赤な血の花が咲く場面は猟奇的な美とでもいうものを感じさせるものがあった。

我に返ったディヴォッティは愛する女の死体をばらばらに切断し−この場面では舞台には盛大に血飛沫が上がり、客席は悲鳴に包まれた−処分する。

だが、彼は死してなお美しい妻の顔を見つめるうちにそれを捨てることも埋めることもできなくなってしまう。生首を持ってトリプロ街の死霊術師を訪れ、大金を払って首の腐敗を防ぐ秘術を施してもらう。ディヴォッティは屋敷の秘密の部屋にシェーファの首を安置し、神像のように崇め、愛を囁き、罪の許しを乞う。

シェーファの生首の作り物は演じるサジアに生き写しで本物かと見紛う出来栄えだった。やがて秘密の部屋でシェーファの首が言葉を発する場面となると、またしても客席からは無数の悲鳴があがった。恐らくは首が置かれた壇の下に女優が体を隠して演じているのだろうが、巧みな光と影の按配と演技はそうした仕掛けを感じさせなかった。

シェーファの首はディヴォッティをなじり、嘲笑し、甘えた言葉も交えて、翻弄した。生首は夫に殺される前に演じるはずだった芝居をやりたいと言い出す。ディヴォッティはもはや生首の言うがままとなり、首を抱えて真夜中の劇場に忍び込む。

暗い舞台の小さな円卓の上に生首を置くと台本を手にしたディヴォッティを相手にシェーファは芝居を始める。最初は首が台詞をしゃべっているだけなのだが、途中で舞台に紗幕がかかると、いつの間にか体もある姿に変わっている。

芝居は女が愛する男が浮気をしたと誤解の末、殺してしまうというものだった。手足のある生きた姿となったシェーファにディヴォッティは狂乱し、燭台を倒してしまう。燃える舞台で、再び体から離れた首が飛び回り、ディヴォッティは自らの首を妻を殺した短剣で切り裂いて息絶える。

炎は赤い明りと揺らめく赤い布で現され、飛び回る首は作り物を吊っているのと幻燈で映し出されたものが交じり合い、様々な鳴り物と音楽が奇怪な愛憎入り混じる芝居を盛り上げた。

シェーファ=サジアの狂気を孕んだ笑い声が響く中、幕が閉じて芝居は終わった。客席からは万雷の拍手が沸き起こった。隣を見るとミオネスは渋々といった顔つきで拍手をしていた。

「ふむ、なかなかの出来栄えじゃないか。君が以前やっていた『女怪生首譚』の向こうを張れるね」

「芝居の出来が悪いっていうわけじゃないさ。でもこの筋書きはこの緋衣座の因縁話そのままじゃないか」

人気女優と結婚した男が彼女の不貞を疑い、刺し殺した揚げ句にその生首を抱いて劇場に火を放ち自殺した、というのがまことしやかに囁かれるこの小屋にまつわる噂話だった。一件は二十年前とも三十年前の出来事とも言われ、火事は消し止められ建物が焼け落ちることはなかったが、以来夜になると誰もいない舞台から男女の芝居じみた言い争いが聞こえる、血まみれの女の首を持った男が舞台と客席を行き来しているのを見た、といった話が広がり、誰も手を付けないまま劇場は少しずつ朽ちていったのだという。

「今日のところは亡霊の出番はなかったようだが」

「ああ、このまま何も起こらなきゃそれはそれでいいのさ。サジアが入れ込み過ぎて倒れるんじゃないかってのは心配だけどね」

ミオネスは一緒に楽屋に顔を出してくれと言った。私たちは出入り口の方へ向かう観客の波の合間を縫って、舞台袖下の方へ向かおうとした。

緞帳に遮られていても鋭く響く女の悲鳴が聞こえた。

二

悲鳴に気づいた客たちが一斉に右往左往し始めた。出入り口の方へ駆け出す者、何が起きたかとその場に立ち尽くす者、まるで怪事を待っていたかのように舞台の方に向かう者、薄暗い場内は騒然とした。

私は混乱する人々の波をかき分けて、袖下の戸口を押し開けた。狭い通路を走って急な階段を駆け登り、上手の舞台袖に出た。幕や吊り物を上げ下げする綱が何本も縦に走るその場所で、一人の男がうなだれるようにして揺れていた。爪先が床についていない。首には天井から下がる綱が巻き付いていた。

不意に後ろから誰かに腕をつかまれた。後を追ってきたミオネスが私の腕をつかんで震えていた。

何人もの裏方や役者たちが揺れている男を囲んで、言葉をなくしていた。

「早く下ろせ! かまわん、綱を切れ!」

がっしりした体つきの男が我に返ったように怒鳴った。揺れている男の体が抱えられ、誰かが短刀で綱を切った。小柄な男の口からは血があふれ出しており、首が不自然な角度で曲がっていた。「医者を呼べ!」という声が聞こえたが、男に息があるようには見えなかった。

「やっぱり、呪われているのよ!」

先刻の悲鳴の主だろうか、シェーファの付き人の役で出ていた若い女が泣きながらそう言った。

「怪我人が二人、三人目はとうとう死人か」

片づけの途中だったのか、炎に模した赤い布を抱えた男が低い声を出した。

「騒ぐのは止めろ!」

野太い声がして腹の出た髭の男が階段を上がってきた。興行師は矢継ぎ早に指示を出した。

「おい、舞台に上がろうとしている客がいるぞ、誰か行って止めろ! さっさと客を外へ出すんだ! ひとり残さずだぞ。医者はフェイド先生を呼ぶんだぞ! いいか、これは偶然の事故だ。誰も悪くない。呪いなんぞではない! おい、泣くのを止めろ!」

ミオネスが何かに気づいたかのように私の後ろから飛び出した。「サジア!」と叫んで、幕の下りた舞台の中央に立っている女優の方へ駆け寄った。

「お前は誰だ! 儂の舞台で勝手に何をしている!」

ホウマンズはミオネスを止めようとしたが、肥えた体で動きは鈍かった。私は興行師の前に出て、道を塞いだ。

「あの女優に縁の者さ。こんなことがあったんじゃ慰めが必要だろう。それより医者だけでいいのかい。警邏隊を早めに呼んどいた方がいいぜ。もう目をつけられてるんだろう」

ホウマンズは丸い顔を赤くして怒鳴った。

「何だ貴様は! おい、こいつをつまみだせ!」

体格のいい裏方の男がこちらに近づいてきた。

「おい、出て行けと言ってるんだ」

私は外套の前を開けて、腰に吊った剣を見せた。

「怪談の次は剣劇と行くかね。僕は役者じゃないからね、加減はできないよ」

他にも数人の裏方の男たちが集まってきて、私とにらみ合った。背後からミオネスとサジアの会話が聞こえた。

「ミオネス姐さん、ご無沙汰していました。見に来てくれたんですね、ありがとうございます」

「サジア、あんた大丈夫なの? 顔色が悪いし、ずいぶんと痩せたんじゃないの?」

「ああ、こういうお芝居でしょう。そういう化粧をしているんですよ。それに私も姐さんに世話になっていた頃とは違うし……」

「あたしは心配で見に来たんだよ。今も恐ろしいことが起こったし、いろいろと良くない噂も聞いているし……」

サジアという女優の声はどこか上の空で、先刻までの芝居での情感豊かな台詞回しとはまるで別人のようだった。死人を前にしては、奇妙なほどの平静さだった。

「心配してくれてありがとうございます。でも、大丈夫ですよ。これでも私も一人前の役者ですもの」

「そりゃあ、そうだろうけど、だって、あんた、こんなことが起きたし……あたしは心配なんだよ」

ミオネスは彼女にしては珍しくはっきりしない口調で、その声には一種の怯えのようなものが感じられた。

裏方の男たちはじりじりと近づいてきたが、突っ込んでくる勇気はないようだった。その時、舞台袖の方がまた騒がしくなった。

「お医者が来ました! フェイド先生です」

ホウマンズは医者との話の方が大事と見えて、こちらに背を向けた。

「フェイド先生、事故です、事故が起きたんです」

裏方の男たちも口裏を合わせるためか、ホウマンズに呼ばれて引き下がった。振り向くと、二人の女が生首を間にして向き合っていた。

間近で見るサジアという女優はほっそりとした美しい女だったが、確かにミオネスの言う通り、顔色が良いとは思えなかった。芝居の最中は気にはならなかったが、こうしてただ佇んでいる姿を見ると、目の下の隈や青ざめた頬は化粧のためだけとは思えなかった。以前の姿は知らないが、肩のあたりの華奢な様子はいささか痩せ過ぎのようにも見えた。

サジアは私の方を見てかすかに微笑んだ。大きな灰緑色の瞳はどこか遠くを見ているようで、視線を合わせることが難しかった。

「ああ、こちらはスナブ・ランケン。あんたが心配で付き合ってもらったのよ。この人、化け物退治が得意なのよ」

ミオネスが慌てたように私を紹介した。

「クーリカフ街で探偵局を開いています。化け物退治が生業ってわけじゃありませんよ」

女優は薄い唇を歪めて笑みを作り、短く名前だけを名乗った。

「こんなことが起こってしまって残念ですが、素晴らしいお芝居でしたね。まるで何かに憑かれたかのような凄みさえ感じられた。それに仕掛けや道具も驚くばかりでした」

サジアは通り一遍に「ありがとうございます」と答えた。

私は奇妙なことに気づいた。間近にある女の生首、芝居の最中にはサジアに瓜二つに見えた作り物の首がどことなく今は違って見えた。同じ褐色の髪、灰緑色の義眼、青白い面立ちには変わりはないのだが、目の前にある女の首はサジアよりも幾らか頬がふっくらとして、唇にも肉があるように感じられた。生きているサジアよりも、作り物のシェーファの生首の方に生気が感じられるような気がした。

私は外套を直すふりをして腰のファバーン剣の柄に触れてみた。怪しのものの気配を感じとる古の魔剣からは、わずかだが痺れるような感触が伝わってきた。

舞台の下手から一人の男が現われた。膝までの艶のある青い上着に細い洋袴姿の若い男で、銀縁の眼鏡をかけ、薄い口髭を生やしている。

「サジア、すまない、批評家につかまっていたんだ。大丈夫かい?」

青い上着の男は女優の肩を抱いて、心配げにその瞳をのぞき込んだ。今度は灰緑の双眸も視線が合ったようだった。

サジアは男を劇作家のレイブリットだと紹介した。この『死女の生首』の作者なのだという。

「警邏隊が来ましたぜ!」

舞台に駆け上がってきた誰かが押し殺したような声を出した。ホウマンズがまた「事故だ、事故だ」と言っているのが聞こえた。

主演女優と脚本家を呼ぶ声もした。ミオネスと私は緋衣座を後にした。

私たちはイヌン川の川縁の屋台で酒を飲んだ。サジアは三四年前に男に騙されて食い詰めていたところを拾って、端役で舞台に立たせたことがあると彼女は言った。台詞回しはそこそこだが、男を吸い寄せるような大きな瞳が際立って、人気があったのだという。

「でも、半年ばかりしたらね、新しい男ができて、出て行っちまったのさ。その男と新しい芝居をやるとか言ってね」

ミオネスは小振りの酒杯のディコンを呷りながら言った。

「さっきの伊達男か」

「ああ、ずいぶんと羽振りがよくなったみたいで、最初わからなかったよ」

「どんな男なんだ」

「その頃は、理屈をこねまわして若い女優を誑かす、そういう類いの男に見えたね。だから、止めときなって言ったんだけどね」

ミオネスは空になった杯を振ったので、屋台の主は黄金色の酒を注いだ。

「あの娘、あれでけっこう思い込みが強い質だからね、ずっと気になってはいたのさ」

「ふむ、あの憑かれたような気配の芝居はそういう質だからか」

私の言葉にミオネスは顔を曇らせた。

「あんた、どう思った? あたしはただの力の入った芝居とは思えなかったんだ。本当に何かに取り憑かれてるんじゃないのかい?」

「あの生首かい?」

私はシェーファの首が微妙に違って見えたことをミオネスに話したが、彼女は気がつかなかったと言った。ファバーン剣から伝わってきた怪異の気配のことは黙っていた。

「まあ、ちょっと調べてみよう」

「うれしいね、やっぱりあんたはいい男だよ」

ミオネスは今夜は私の奢りだと言って、屋台の酒代を支払ったが、私より彼女のほうが倍は飲んだことに間違いはなかった。

三

『死女の生首』は五日間の休演ということになった。死んだ男は吊り物を操作する係で、滑車の具合が良くないと舞台の天井に上がって調整している途中に足を滑らせ、綱が首に絡んだというのが“事故”の結論らしかった。

五日の休みで済んだのは、ホウマンズがその筋に鼻薬でも効かせたのかも知れない。

『死女の生首』はこれまでに二人怪我人を出していた。一人目は殺人の場面で使われる小道具の短剣を準備していた道具係で、転んだ拍子に偽物の木製の短剣で胸を突いて、大怪我をしたというもの。もう一人は照明係が火事の場面の蝋燭の具合を確かめていたところ、炎を表現する赤い布が燃え上がり大火傷をしたというもの。

他にも女中役の役者が急な病で交代したり、劇場の改装中にも材木が倒れたりといったことがあったらしいが、どこまでが本当のことなのかはわからない。

だが、ホウマンズはそうしたことも巧妙に宣伝に利用していた。呪われた劇場で上演される呪われた芝居、そうした煽り文句が怖いもの見たさの客を引きつけることを熟知していた。

『死女の生首』の散らしの片隅にはグブルッジ工房の名が記されていた。大道具小道具、様々な作り物を扱う工房で、私はかつて一度訪れたことがあった。

工房は変わらずグレイズロウ通りの裏手にあった。小さな庭で大柄な老人が煙草をふかしていた。庭では二十イート(約六メートル)はあろうかという大きな芋虫の張りぼてに、弟子と思しき男たちが刷毛で色を塗っていた。

「ゲイヤー、駄目だそんな塗りじゃ。お前、芋虫を見たことがないのか」

「へえ、見たことはありますが、どうも芋虫は苦手でして」

若い男が苦笑いを浮かべながら答えると、老人は頭を左右に振って、低い声でつぶやくように言った。

「馬鹿野郎、お前、そこいらで芋虫を探してこい!」

「へい」

ゲイヤーという若い男は刷毛を置いて、ぶつぶつ言いながら出ていった。

「やれやれ、職人修行は厳しいね」

灰色の毛虫のような眉の下で、鋭い目が私を上から下まで見た。

「お前さん、いつぞやの探偵だな。何の用事だ」

私は『死女の生首』の散らしを見せた。

「ちょっと、こいつについて聞きたいことがあってね。昨日の晩、見に行ったが大した出来栄えだった。あの女の生首はあなたが作ったんだろう」

途端にグブルッジは不機嫌な顔になった。煙草を二度三度吹かして「違う!」と吐き捨てた。

「あなたじゃなければ、誰が作ったんだ? この界隈じゃあなたの右に出る者はいないってのが、もっぱらの評判だろう」

「誰が作ったか何て知らん! とにかく儂が作ったものじゃない!」

グブルッジは思い出したくもないようだったが、ミオネスの名前を出すと幾らか表情が和らいだ。

興行師のホウマンズから話があり、『死女の生首』に使う様々な作り物を制作したとグブルッジは言った。ばらばらにされた女優の手足や噴き出る血の仕掛けなども作り、後はシェーファの生首を残すのみとなった。だが、突然ホウマンズは首は別の職人に依頼したから必要ないと言い出した。

「あのいかさま師め、ふざけやがって! 職人を何だと思ってるんだ!」

グブルッジは煙草を噛み千切りそうな勢いで怒りを露にした。ホウマンズは“特別な”彫刻家が見つかり、その男に依頼することにしたと言い、幾許かの金を置いていったのだと言う。

「最初っから値切ることしか奴の頭にはなかったからな、もうあいつとは金輪際仕事はしねえよ」

グブルッジにもう一度誰が作ったのか尋ねると、脚本家が紹介してきた男だとホウマンズが言っていたと答えた。だが、作り手の名前は聞かなかったと言う。私は礼を言って彼の工房を後にした。

庭先から出ようとすると、ゲイヤーとかいう若い弟子が道端の茂みに顔を突っ込んでいた。

「芋虫は見つかったかい」

ゲイヤーはこちらを振り向いて、困ったような顔をした。

「見つけましたけどね。こっちに角を出して脅すもんで、どうにもつかめない」

「ふむ、そうやってよくよく見ておけば、色もうまく塗れるようになるんじゃないか」

「そうですかねえ」

ゲイヤーは気のない答えをして、また芋虫と向き合った。

四

レイブリットという劇作家の住み処はミオネスが芝居仲間の伝手で調べてくれた。イヌン川左岸の“新しい芸術家”が住む一角からは少し離れた坂の途中の古びた二階屋に彼は部屋を借りていた。

坂道に面したところに狭い階段があり、直接二階の部屋に行けるようになっていた。階段に足をかけようとすると、上から足音が聞こえた。黄色い外套を羽織り、水色の布を頭に巻いた女が降りてきた。細い足首に金色の足輪が光っている。

サジアは私の姿を認めると一瞬足を止めたが、すぐにそのまま足を進めた。私は道を空けて彼女が降りてくるのを待った。

「レイブリットさんはおりますか」

薄い珊瑚色の口紅をつけた女優は、先日の夜よりは血色がよく見えた。頬にも少し赤みがあるような気がしたが、頬紅を塗っているのかも知れない。

「ええ、おりますけど、何かご用ですか」

「ああ、『死女の生首』が素晴らしかったのでね、あんなことがあっても気を落とさずにと言いたくなってね」

サジアは怪訝な顔をして私を見た。灰緑の瞳は日の光の下で見ると、色が薄く感じられた。

「戯作者の家まで来てそんなことを言う人はいないわ」

「これでも芝居好きでね。セムズピールは粗方見ているんですよ」

「あら、そういう高尚なお芝居ならウラック街にでも行った方がいいわ。普段のレイブリットならは喜ぶかも知れないけど、今は止めておいた方がいいわね」

「ご機嫌斜めですか、彼は」

「それはそうよ。大事な芝居が五日も止められたら、ホウマンズじゃなくても腹を立てるわ。あなた、ミオネス姐さんに頼まれてきたの?」

「まあ、そんなようなものです」

「じゃあ、伝えておいて。私は大丈夫だから。もう姐さんのところにいた時のような小娘じゃないのよ。私もレイブリットもこの芝居に賭けているのよ。いずれ、ウラック街の舞台にも立って見せるわ」

サジアは思いの他強い口調になった。芝居の一場面のような気配がそこに現われて、なぜか奇異に感じられた。

「君たちの素敵な夢の邪魔をする気はありませんよ」

サジアは石畳に足音を響かせて坂道を降りていった。

薄暗い階段を上ると二階の廊下に通じていた。飴色の闇の中、最初の扉を叩いてみたが返事はなかった。二番目の扉を叩くと「サジア?」という男の声が聞こえた。私が黙っていると扉が開き、裸の上半身に薄黄色の寝衣を羽織ったレイブリットが顔を出した。

「彼女なら坂を下っていきましたよ」

「何のご用ですか? ええと……」

「スナブ・ランケン、クーリカフ街の探偵です。緋衣座でお会いしましたね」

「ああ、あの時の……」

「少しお邪魔してもよろしいかな。いや、あの事故を調べ回っているわけではありません。これは仕事じゃない。ただ、素晴らしい芝居だったものでね、作者と話がしたくなってしまってね」

レイブリットが私を歓迎していないのはすぐにわかったが、部屋に入るのを拒みはしなかった。正面の窓辺には机があり、書きかけらしい原稿と鵞筆や墨壷、本が何冊か置かれていた。右手の寝台には乱れた毛布と敷布、左手の作り付けの棚は本と紙束で埋まっていた。小さな卓子には葡萄酒の瓶と酒杯が二つ置いてあった。

劇作家は棚の隅から別の杯を取り出し、私の前に置いた。

「飲むでしょう」

「頂きましょう」

レイブリットは私と自分の酒杯に赤い葡萄酒を注いだ。

「安酒ですよ。渋味があるが、それはそれでいい」

私は酒を口に含んだ。言う通り渋い酒だったが、甘すぎるよりはましというものだろう。

「それでランケンさん、私の芝居を気に入って頂けたのですね」

「ええ、たいへんおもしろく見せてもらいましたよ。ウラック街の大きな劇場で気取った芝居も随分見ましたがね、こういう新奇な趣向を凝らして、役者の芝居にも気持ちがこもっているものにはなかなかお目にかかれない。サジア嬢の演技には、そう、鬼気迫るものがあった」

「ありがとうございます。そう、私の芝居も彼女あってのものですよ。彼女には天性のものがある。知識や稽古では身に付かない、役の魂を自分の元へ引き寄せる力とでもいうべきものがあるのです。ホウマンズはいささか俗が過ぎる男ですが、それでも私たちはこの好機を逃すことはできません。いずれはウラック街の気取り屋たちにも本当の芝居を見せつけてやりますよ」

レイブリットもそれなりに野心を抱いた男のようだった。

「それにしても、こう災難続きじゃ、弱ってしまいますね」

私の言葉に劇作家は首を横に降って、酒杯を空けた。

「災難、ああ、その災難こそが好機です。ホウマンズは芸術を解さない興行師ですが、それでもどうしたら客が入るかはよく知っている。五日の休みぐらいでは私も彼も、誰もくじけたりはしませんよ」

レイブリットは薄い口髭をなで上げて、どこか夢見るような目つきになった。死んだ裏方の男のことを思い出しているわけではないようだった。私は曖昧にうなずいて、本題を切り出した。

「ところで、あのシェーファの生首はどこの職人が作ったのです? 素晴らしい出来栄えだったので、私はてっきりグブルッジの工房かと思ったのですが、聞くところによるとあなたが知り合いの職人に依頼したとか」

戯作者は音をたてて酒杯を卓子に置き、眉根を寄せて私を見た。

「それは教えられませんね。グブルッジ爺さんは名人かもしれないが、私は名人の技を超える何かが欲しかった。そして、それを見つけ出したのです。私はその才能を今のところは自分だけのものにしておきたいのです。あちこちで生首の怪奇談を上演されてはたまりませんからね」

「なるほど、あなたには興行師としての資質もおありだ」

レイブリットは、少しだけ不快そうな目の色を見せた。

「あなたもご存知でしょうが、良い芝居をやれば、それですべてうまくいくというわけではありませんからね。この開化の都サンジェリィで一旗揚げるには、様々な努力が必要です」

「ああ、その通りですね」

私は『死女の生首』の元になった話についても聞いてみた。だが、レイブリットはあくまで噂話を参考にしたまでだと言い、実話そのままのように喧伝されているのは、ホウマンズの宣伝によるものだと言った。

「それもまた芝居の一部ですよ。夢と現が交わり、溶け合い、観客を巻き込んでより大きな虚構が立ち現れる、それがまた、いつしかもう一つの現となりさらなる幻を作りだす。芝居とはそういうものです」

脚本家は自らの演劇観について語ると、口数が少なくなり、それ以上話を続けるつもりはないようだった。私は杯の渋い葡萄酒を飲み干してみたが、彼は次の一杯を注ごうとはしなかった。

五

私は左岸の飲み屋をうろついて、芝居小屋に出入りする連中に生首の出所を聞いて回ったが、なかなか芳しい答えは返ってこなかった。グブルッジ爺さんが作ったと思っている者が大半で、別の工房の名をあげた者もいたが、その場にいたその工房の職人はそれを否定した。無論、何も知らないという答えも幾度も聞いた。

二日ばかり無駄足を費やして、川縁から少し入った小道の店で遅い夕食をとっていると、女が声をかけてきた。丸顔のまだ若い娘で、うなじのあたりまでの髪をくるりと外向きに巻いている。瞼に桃色の化粧をして、唇は薄紫に塗っていた。

娘は裾の短い大きく胸の開いた服を着ていた。身をくねらせるようにして、私の隣に座った。

「お兄さん、一人で晩飯なんて寂しいわね」

娘は卓子に置かれた私のディコンを一口飲んだ。

「金にならない仕事をしてるんだ。人の酒を勝手に飲まないでほしいね」

私は彼女の手から酒杯を取り上げて、卓子の反対側に置いた。

「あら、けちん坊ね。いいわ、あたしがお金になる仕事をお世話してあげる」

そう言って、娘は胸の谷間に手を入れてダズン金貨を一枚とり出した。

「起用なことをするね。手妻師にでもなるつもりかい」

娘はくすくすと笑って、金貨を私の手に押しつけた。

「これは最初の一枚。お兄さんがお仕事引き受けてくれるなら……」

娘は乳房がこぼれ落ちそうになるくらい胸を開けて見せた。

「その素敵な体かね、それとももっと金貨が出てくるのかい」

「ううん、どっちもよ」

娘は笑いながら身をすり寄せてくる。

「それで、どんな仕事なんだ」

「簡単よ。何もしないでくれればいいの。お兄さんの今のお仕事を取りやめて、しばらくこのあたりに近づかないでいてくれればいいの。ねえ、いいでしょう」

「ふむ、それはまったくやりがいのある仕事だね」

私はダズン金貨を女の胸の谷間に押し込んだ。それから肉叉で柔らかい胸乳をつついた。女は身を離そうとしたが、私は彼女の肩に手を回し引き寄せた。甘ったるい安香水の匂いがした。

「うまくやれば、次の芝居に端役でももらえるのかい。サンジェリィに芝居小屋は幾らでもある。もう少しまっとうなところを探すんだな」

私が手を放すと女は何か汚い言葉を吐いて、店を出て行った。私は冷めた魚の揚物を平らげ、少し減ったディコンを飲み干した。

店を出て川縁の道に向かおうとすると、暗がりから男がばらばらと現われた。前に二人、後ろに一人。前に出た男の一人が歯並びの悪い口を開けて、にたにたと笑った。

「せっかくのいい仕事を断ったんだって、金貨に女付きだぜ。考え直せよ」

男は腰帯に手挟んだ短剣をこれ見よがしに突き出すような仕草をした。

「へへ、今なら間に合うぜ。女を呼び戻してやるよ」

もう一人がしゃがれ声で付け加えた。この男は腰に偃月刀を下げていた。

「考え直すなら今のうちだ」

後ろからも声がした。ちらりと目をやると長めの短剣を手にしていた。

「やれやれ、三文芝居の第二幕かね。もう少しましな筋書きは考えられないのか。台詞もひどすぎる」

歯並びの悪い男が笑顔のまま、どすの利いた声を出した。

「やっちまえ!」

偃月刀の男が突進してきた。走りながら剣を抜いて斬りかかってくる。私は反り身の刃をかわすと、首筋に手刀を叩き込んだ。男はうめいてふらついたが、得物は手放さなかった。

身をひるがえして後ろの男の一手をかわし、腹に拳を突き入れた。下がった顎を殴りつけると男は倒れた。

偃月刀の男がもう一度斬りかかってくる。振り下ろされる剣をかいくぐり、今度は喉笛を手刀で突くと、男は剣を取り落として両手で喉を押さえてのたうちまわった。

念のため倒れた二人の腹をもう一度蹴りつけておとなしくさせると、歯並びの悪い男が小道を逃げようとしていた。私は偃月刀を拾い上げると、男に低く投げつけた。刃が腿に当たり、男は悲鳴をあげて倒れた。

私は血のついた偃月刀を男の口に突きつけた。

「少し、歯並びをよくしてやろうか。二三本えぐればましな顔つきになるんじゃないか」

男は目を丸く見開き、首を左右に振った。

「勘弁してくれ、俺たちは金をもらってやっただけだ」

「誰に、何て聞く気も起きないね」

私は男の腹を蹴りつけ、男はうめいて気を失った。それから、腰帯から短剣を引き抜いた。戻ってもう一人の男の得物も拾い上げ、堤の道に出ると、三人の刃物を川に投げ捨てた。

六

ホウマンズは私に脅しをかけるだけでなく、忙しく働いているようだった。休演中にも宣伝の手を休めることはしなかった。トリプロ街から祈祷師を招き舞台でお祓いをしたが、その男は怖れをなして逃げ出したという噂をながしたのだ。

オルシゼーンというその祈祷師を探し出すのはさほど難しくはなかった。すぐにトリプロ街で物笑いの種になったからだ。裏商売に精を出す者、占い師や怪しげな呪術医、そして本物の魔道士も巣くうサンジェリィの影の街では、お祓いに失敗して逃げ出した男は、格好の酒の肴だった。

日が暮れかかる頃、呪い小路の奥の斜めに傾いだ家を訪ねると、薄汚れた白髭の男が不機嫌な顔を見せた。

「何だ、お前さんは。しばらく商売は休みなんだ。帰ってくれ」

オルシゼーンの息からは林檎か何かのような匂いがした。なかなか高級な酒を飲んでいるようだ。

「しばらくはお祓いやお祈りをしなくても、飲んだくれていられるというわけかい。恥を忍んでも割に合うくらいの金はもらったってことか」

祈祷師は扉を閉めようとしたが、私は足で押さえて、そのまま中に入った。薄汚れた部屋の中には色褪せた座布団が置かれた長椅子、これも色褪せた様々な色合いの織物が掛けられた壇のようなものがあり、香炉に燭台、黄ばんだ巻物や祭具らしきものが乱雑に置かれていた。すり切れた絨毯の上の盆に林檎の絵柄の札が貼られた酒瓶があり、それだけが真新しいものに見えた。

「ヴィンズク教のゼレフィ派かね、元は。現生利益を求めて手広くやっていたが、ゼレフィは破門されたはずだね」

私は壇の上に置かれていた二重の四角形に稲妻が走ったような打ち出し細工を手にして聞いてみた。

「こっちの祭器はドミラフ神のものだ。まあ、偽物だろうが」

四角錐を捩じって二つつなげたような道具はくすんだ金色をしていたが、角の部分は塗りが剥げていた。

「この酒だけが本物だ。ルヴェドックの林檎酒」

「何がほしいんだ。言っておくが酒はやらんぞ。儂のものだ」

オルシゼーンはゆっくりと動いて、窓辺に置いてある硝子玉で飾り立てた短刀に手をのばそうとしていた。

「あんたの楽しみを奪おうとは思わないよ。僕が知りたいのは一つだけだ。あの生首を作ったのはどこの誰だ?」

「そんなこと儂が知るわけないだろう。儂はホウマンズに言われて楽屋でお祓いをして逃げ出してみせただけだ」

「本当はどうなんだい? 逃げ出したのは芝居か、それとも本当に何か恐ろしいことがあったのかい?」

オルシゼーンは短刀をつかむと私に突きつけようとした。私はファバーン剣を抜いて短刀を打ち払った。逃げようとした祈祷師が酒瓶にぶつかり、瓶が倒れそうになったので、私は咄嗟に酒瓶をつかんだ。

「お前さん、その剣は……そうか、蛇革のヤムラスから聞いたことがある。スナブ・ランケンというのはお前さんのことか」

祈祷師は私の剣に刻まれた奇妙な文字に目を走らせた。古の神秘文字は暗く沈んだままだった。

「中古なんでね。あんまり役には立たない。とりあえず、ここには妖術の気配はなさそうだ」

白髯の男は肩をすくめていささか悲しげな顔になった。

「若い頃は少しは使えたんだ。だがもう駄目だ。騙されやすい奴から酒代を稼ぐのが関の山だ」

オルシゼーンは長椅子に座り込んだ。私は彼に林檎酒の瓶を渡した。

「それで、今回はわざと逃げてみたりもしたと」

祈祷師は酒を一口飲むと、首を横に振った。

「最初はそのつもりだった。大袈裟に驚いて逃げ出せば、いい金になるって話だったのさ。だが、やってみたらとんでもない。このいんちきお祓い師の儂でさえ、あの、あの生首からは……」

男はもう一口酒を飲んだ。

「通り一遍のゼレフィのお祓いの文句を唱え始めたら、頭の中に女の声が聞こえ始めた。ホウマンズや役者連中も一緒だったが、声が聞こえたのは儂だけだった。誰も騒ぎもしない。ああ、もっともあのサジアって女役者はどうだか、最初から目つきがおかしい気がしたが。あの戯作者もそうだ。嫌な含み笑いをしていやがった」

「生首は何と言っていたんだ」

祈祷師は酒瓶を持っていない方の手を振って、否定の意を表した。

「言葉にはならないものだ。悲鳴、うめき声、泣き声、怒りと怨みの叫び、そういうものが、儂のこの頭の中に渦巻いて、どんどん大きくなっていくんだ」

男は片手で頭を抱えて、白髪をかきまわした。

「儂はそれでもゼレフィの護符を握って印形を描き力を得ようとした。すると今度はもっと恐ろしい声が聞こえた。女が笑い出したんだ。いかれた笑い声が頭の中に谺するんだ。適当にやって逃げ出してみせるという約束を儂はもう忘れていた。ドミラフの角錐を手に取ると第四の呪文を唱えて、幽鬼を冥界に送り込もうとした」

オルシゼーンは高価な林檎酒をぐびりと音をたてて喉に流し込んだ。

「するとだな、生首が儂を見たんだ。硝子玉の緑の目がぎらりと光って、儂を睨め付けた。そして、作り物のはずの口が大きく歪んで笑い出した。口からは真っ赤な血が溢れてくる。切断された首からも血がどんどん流れ出してくる。それで儂は本当に逃げ出したのさ」

祈祷師は大きく肩で息をしていた。私は彼の興奮が治まるのを待って聞いた。

「その怪異は他の者たちにも見えたのか」

白髯の男は薄笑いを浮かべて首を振った。

「誰にも見えず、何も聞えなかったらしい。皆、生首ではなくて狂乱して逃げ出す儂に驚いていたからな。後で興行師の使いが来て、素晴らしい芝居だったと言って、金を置いていったよ」

オルシゼーンは力なく笑い、また酒瓶を口に持っていった。

七

レイブリットの下宿の鍵を開けるのは造作もないことだった。劇作家は再開される『死女の生首』の舞台稽古に立ち合うためにしばらく戻らない。

窓掛けが閉まった部屋は薄暗かった。手燭を点して部屋の中を探った。机の上、引き出しの中、書棚、劇作に関する覚書や資料、批評などは幾らでも出てきたが、生首の制作者につながるものは見つからなかった。『死女の生首』の下書きを見つけたが、幾らか筋立てや台詞が違う程度のものだった。

一通り家捜しをして、もう一度順繰りに部屋の中を見ていくと、奇妙なものを見つけた。寝台の奥の壁に薄緑の壁紙が剥がれかけたところがあった。その縁の部分がわずかに壁の他の部分より出ているような気がした。

触れてみると、明らかに段差があった。壁紙の縁の部分に黒いごく狭い溝が見えた。底に短剣の刃を挟んで動かすと、隠されていた物入れが開いた。四角い壁の穴の中には一冊の帳面が入っていた。取り出して明りを近づけ開いてみると、『女優ジエルファに関する覚書』と最初の頁に記してあった。

左岸の芝居に関わる人々からの聞き取り、古い新聞の写し、寺院の埋葬名簿やどこで手に入れたのか警邏隊の事件帳の写しらしきものもあった。レイブリットは『死女の生首』を書き上げるために、相当の下調べをしたらしい。

帳面はほぼ日記のような形で書かれていた。脚本家は噂話を元にしただけだと言っていたが、そこに記されていた女優とその夫、戯作者をめぐる物語は、実際に上演されているものとほとんど違いはなかった。ジエルファをシェーファとしたように、わずかに人物の名前が変えられているくらいだ。

一通りのことを調べ尽くすと、レイブリットは女優の墓を見つけ出すことに執心しだしたようだった。そのあたりから、劇作家はこの芝居を真に迫ったものにするための奇案をめぐらせていたのだろうか。彼は街中の墓場を探し回った末に、ジエルファの墓を街の共同墓地の一つで発見した。

「ジエルファの墓をムルスアの貧民墓地でついに見つけ出した。凶事のせいなのだろう、夫たるティオートの墓には彼女は埋葬されなかったのだ。さしたる月日が過ぎたわけではなかったが、木々の根本で苔に覆われ、その名を判別するには苦労を要した。だが、その墓石には彼女の名と死した日付が確かに読み取れたのだ」

その後の記述はおぞましいものだった。レイブリットは真夜中にその墓を掘り起こし、棺の中から死女の頭骨を取り出したのだ。

「棺の中には朽ちた死衣と一つの髑髏のみ、ティウォートが処分したためか、四肢の骨は見当たらず。我はジエルファの頭蓋を今まさにこの胸に抱きしめ、その冷たく硬い様を直に感じ取る。ああ、だが、この胸に抱く泥に塗れたる白骨から伝わりしものは何なのか。この奇妙にも熱く心の臓の鼓動すら感じるものの正体とは?」

レイブリットは女優の頭骨を持ち帰り、一度はそれに自ら粘土で肉付けすることも試みたようだった。だが、彼には戯作者の才はあっても、造形の才はなかったようだ。劇作家は死せる女の姿を再現できる人間を密かに探し回った。

「左岸周辺にもウラック街にも、腕が立つという評判の職人は数多し。だが、いずれも匠の技は持ちつつも、死女の怨念を生きた姿で表すという我が意を解するにあらず」

レイブリットはやがてスクルプスという男に行き当たる。職人仲間からも彫刻家からも捨て置かれている男の作品を劇作家は見たことがあったらしい。

「スクルプスの名を思い起こしたのは造化の神の思し召しとも思われる。一度だけヨナンの画廊で見たあの奇異な趣味の持ち主は奇人として避けられてこそいたが、その奇才こそ我の思いを形作ることのできる唯一の才なり」

レイブリットはスクルプスの居所を探り当て、遺骨を芯にして女の生首を作ることを依頼する。でき上がった生首は戯作者の満足の行くものだった。

「法外な報酬には十分な意義あり。完成せる生首はサジアに瓜二つなるも、どこか異なる面持ちも−恐ろしき念を−合わせ持つ素晴らしき出来栄えなり。これによりて『死女の生首』の成功を我は確信せり」

記述はそこで終わっていた。スクルプスのはっきりとした住み処は書かれてはいなかったが、奇妙な縁が引き寄せたのか、ムルスアの共同墓地周辺であるらしかった。私は帳面をていねいに元の場所に戻し、レイブリットの部屋を出た。

墓地裏でスクルプスの家を見つけた時はあたりに夕闇が降りる頃だった。墓場の木立が黒い影となって廃屋のような家を包んでいた。表札が掛かっているわけではなかったが、そこが奇妙な彫刻家の家であることはすぐにわかった。傾いだ家のそこここに奇怪な作品が飾られていた。

丸太を立てただけの門柱の頂では鳥と思しきものが来客を見下ろしていた。白骨を組み合わせたものなのか、それとも白木を削り出したものなのか、あるいは石膏か何かなのか、判然とはしないが、嘴が二つある不気味なそれは埋め込まれた四つの赤い目玉で私をにらんだ。

下草の繁った庭にも幾つかの“作品”が置かれていた。肋骨らしきものが半ば露出した犬のようなものは背中から何本もの節のある脚を突き出し、白骨状の尾は蛇のようだった。猫か何かの頭蓋骨を幾つも組み合わせて球状にしたものには、蔓草のような脚が何本も生えていた。叢に隠れてよく見えないが、百足のようなものに不規則に丸い頭らしきものが幾つもついているものもあった。

玄関の戸口には奇怪な仮面が下がっていた。幾つもの人面の断片を継ぎ合わせて歪んだ表情をつけたもののように見えた。皮でできているようにも見えたが、木彫りのようにも見える。

扉は半ば開いていて、乱雑な家の中が見えた。“作品”の材料なのか、木片や枝や蔦、皮、幾つもの骨、途中で放棄されたらしき奇怪な造形物、薬か絵の具が入っているらしき器などが、所狭しと置かれていた。

中に入ると嫌な臭いがした。奥の部屋に明りが灯っており、禿頭の男の姿が見えた。口元には深いしわがあるが、それほど年寄りというわけでもなさそうだった。妙に頂部が尖った形の頭をしている。腰から上は裸で、胸には奇妙な文字とも絵模様とも見えるものが輪を描いた刺青があった。男は忙しそうに手を動かしていた。

「鳥が見ていたぞ。厄介者がやって来たと言っている」

男は手を止めず、こちらを見ようともせずにそう言った。

「犬は吠えなかった。歓迎してくれたのかな。スナブ・ランケン、探偵だ。あんたがスクルプスか。レイブリットの依頼品について聞きたいことがある」

「出来栄えに不満でもあるのか。今さら金は返さんぞ」

「むしろ、出来が良過ぎてね。あの生首に何をした? いや、ジエルファの髑髏にと言うべきかな」

スクルプスは手を止めてぼろ布で拭った。彼の前には台に載った粘土の小像があった。捩じれた小人とも鼠ともつかない形に見えた。

「やはり厄介者だな。何も話すことはない。帰れ」

「そうはいかない。緋衣座で死人が出た」

彫刻家のぎょろりとした目には幾らかうれしそうな光が見えた。

「だとしても俺には関わりのないことだ。俺は注文どおりのものを作っただけだ。あのいかれた男も喜んでいた。俺があの生首に呪いでもかけたというのか」

スクルプスは黄色い歯をむき出して不快な笑みを浮かべた。

「それを聞いてるんだよ」

私はファバーン剣を抜いた。刀身の神秘文字がぼんやりと緑色の光を放っていた。

「あんたがただの風変わりな芸術家だというんなら、何も文句はないがね。他の手業にも覚えがあるだろう」

スクルプスは台の上の奇妙な小像を撫でるような仕草をした。口の中でやけに赤い舌が痙攣するように動くのが見えた。

途端に小像は台の上から跳ね上がり、私に飛びかかってきた。粘土でできていたはずのそれは灰色の毛を斑に生やした奇怪な生き物となっていた。小さいが鋭い歯が私の腕に食らいつこうとする。

私は袖口に噛みついた小さな怪物を振り回し、側の何かの骨に叩きつけた。「ぎい」という嫌な声を出して、それは私の腕から離れたが、すぐにまた襲ってくる。私は剣でなぎ払った。

小怪物は真っ二つになって千切れ飛んだ。一瞬、赤黒い血が噴き出したかに見えたが、それはすぐに灰色のどろりとした粘土状のものになり、二つになった体は床の上で潰れた土塊に返った。

「つまらない手妻を見る気はないよ」

私は剣を突きつけて奴に近づこうとした。スクルプスは今度は大きく左右の手を振り回すように動かし、また声にならない呪文らしきものを吐いた。

背後から犬の吠え声のようなものが聞えてきた。振り向くと、玄関の戸口から様々なものを蹴散らしながら、化け物が走ってくる。背中に虫のような脚を生やした奴だ。遅ればせながら番犬の役割を果たそうとするのだろうか。

怪物の四本の脚は長さがまちまちだったが、それでも大きく宙を飛んで襲いかかってきた。半ば白骨がむき出しになった鼻面が迫ってくる。少なくとも前脚の鉤爪は犬ではない何かのもののようだ。

私はファバーン剣を奴の頭に叩き込んだつもりだったが、痙攣するような奇怪な動きのせいか、刃は耳をそぎ落としただけだった。鷲のような爪が肩口をかすめて、鋭い痛みが走った。歯茎のないむき出しの犬歯が首に迫る。

私は肘で奴の頭を打ち、牙を逃れると、飛び退ってもう一度剣を振り回した。化け物の脇腹あたりを斬り裂いたかと思ったが、何本も突き出した硬い節のある脚が邪魔をした。蛇のような白骨の尾がしなって私を打ち据えた。鞭で打たれたかのようなひどい痛みが襲う。

怪物はもう一度尾で私を打ちのめそうとしたが、私は床を転がって避けた。ごみ−あるいは芸術の材料−があちこちに当たって痛い。

犬のような化け物の爪が迫ってくる。今度は刃が奴の前脚を捉えた。鱗のような肌に刀身が食い込みと古の神秘文字が緑色に光った。硬い手応えがして、奴の右の前脚は千切れとんだ。赤い血が迸るが、噴き出したそれはすぐに灰色の汚汁になっていく。削いだ耳の跡はすでの灰色の瘡蓋のようになっている。

化け物はまだひるまなかった。大きく裂けた口から涎を滴らせて、飛びかかってくるかと思いきや、丸めた背中から節のある脚が勢い良く伸びて、私を突き刺そうとする。

既の所で右に左に打ち払い、鱗状の肌に疎らに毛の生えた首筋に剣を打ち下ろした。深く食い込んだ刃を引き抜くと、やけに粘り気のある血が噴き出した。怪物はのたうちながらなおも白い尾を振り回したが、口からも赤い泡が噴き出し、もはや思うようにその奇怪な体を動かせなかった。

私はもう一度ファバーン剣を振り下ろし、完全にその首を斬り落とした。粘つく赤い汚液は灰色の泥のようなものに変わり、スクルプスの作品の一つは動かなくなった。

私は剣を振り回し、家の中に置かれている奇妙な作品、あるいは作りかけの何かを一つずつ叩き壊した。襲いかかってくるものや逃げ出すものはいなかった。

「よせ、やめろ、やめてくれ! 俺の大事な作品だぞ!」

スクルプスは呪文とは違って大声でわめいて抗議した。

「僕が犬に食い殺されたら、僕の骨やら何やらを使って新しい作品を作るつもりだったのかい。残念だったな」

私は剣先を奴の刺青だらけの胸板に突きつけた。スクルプスは切っ先を見て、嫌な顔をして首を横に振った。

「本当に俺は何もしていない。依頼通りに古い髑髏に肉をつけただけだ。しかも似せろと言われた女はここにはこなかった。写し絵を二三枚見せられて、そっくりにしろって、随分と無茶な注文だ」

「ふむ、そうかい。あんたはあの髑髏の由縁をレイブリットから聞いたんだろう。あの男はあんたがこっちの方の腕もあることを知ってここに話を持ち込んだんだ。ただ、粘土を貼り付けて終わりってことはあるまい」

私は男の胸の刺青に添って切っ先を動かした。円を描く模様は這う人間が立ち上がり、歩き出し、また這って死に至る様を様式化して描いているように見えた。ゼズーとかいう大昔の死霊術師、あるいは傀儡遣いのものかもしれない。

「口寄せの術を使ったのか? それとこのがらくたを動かす技を組み合わせたのか?」

「そんな、そんなことはしていない……」

スクルプスの言葉は最後が消え入りそうになたが、弱気になったわけではなかった。奴は素早く指先を絡ませるように動かした。

奴の足下の木屑や粘土屑の下から、何かが飛び出した。私は咄嗟に顔を背けて、左手で打ち払おうとしたが、それはその腕に絡みついた。百足とも蛇ともつかない奇怪な長虫が私の左腕で蠢いていた。

私は左腕を振り回し、側の柱にそれを叩きつけた。怪虫は何かをすり合わせるような音をたてて、腕から離れた。無数の蠢く脚は百足のようだがつき方は不規則で、青白い胴体には鱗のようなものが見える。頭は百足にも蛇にも似ていない。幾つにも裂けた口から赤紫の舌とも管ともつかぬものが突き出している。

蛇のように鎌首をもたげて、飛びかかる奇怪をうかがっている。私と怪虫はにらみ合ったが、化け物には目らしきものはついていなかった。私はファバーン剣を構えたまま、懐剣を抜いてスクルプスの方へ投じた。短剣はスクルプスの前の作業台に突き刺さったが、怪虫はそちらへ跳んだ。

傀儡遣いは短い悲鳴をあげた。私は百足様の怪物を古の魔剣で真っ二つにした。赤い血はでなかったが、紫色の液汁が噴き出した。それもまた、すぐに灰色に変わった。

私は作業台に刺さった短剣を引き抜き、スクルプスの右肩に突き刺した。鮮血が噴き出したが、灰色には変わらなかった。

「次は掌を刺す。どっちの手技も使えなくなるね」

スクルプスは脂汗を滲ませてうめいた。

「嘘はついていない! あの女の髑髏は最初からそういうものだったんだよ。よっぽどの怨みを抱いて死んだに違いない。どこのどいつだかは知らねえが、死霊術師がその首に魔術を施したんだ。死してなお怨念のままに生き続ける魔法だ。墓場の土塊の中で肉が朽ちても、あの髑髏には怨念が宿り生き続けていたんだ。それをあの野郎が掘り返してここに持ち込んだんだ。俺がやったのは骨に仮初めの肉をつけることだけだ。何が起ころうが、俺の知ったことか! いかれた戯作者の考えなぞ知るか!」

彫刻家は肩から流れる血を左手で押さえて、苦痛に顔を歪めた。スクルプスも十分“いかれた”人間のような気もしたが、人は皆自分こそが真っ当だと思うものなのだろう。

「つまり、まだ何か知っているということか。何が起こるんだ? レイブリットは何をするつもりなんだ?」

私は血のついた短剣を奴の右手に押しつけた。少し力を入れると手の甲に新しい血の玉が浮かんだ。

「あいつは取り憑かれてるんだよ、あの首に。墓から掘り出した時からか、あれこれ調べ回っている時からか知らねえが、あのジエルファとかいう女の怨霊に取り憑かれてるんだ。自分では芝居を成功させて名を挙げようと思ってるつもりだろうが、本当はそうじゃない。あいつを動かしているのはジエルファだ。ジエルファの怨霊はもう一度肉体を得て、舞台に立つつもりなんだ!」

八

夜は更けていたが、緋衣座には明りが見えた。正面の扉は頑丈そうな錠前が掛かっていた。私は横手の路地を抜け、舞台係らが出入りする扉を押し開けた。鍵は掛かっていなかった。楽屋の廊下に蝋燭が一本灯っていた。それを頼りに進んで、舞台上手の袖にたどり着いた。

スクルプスの話が正しければ、レイブリットはジエルファの霊魂に導かれて、死せる女優に再び肉体をもたらすための儀式を行うつもりらしい。劇作家には妖術の心得がなくとも、ジエルファの怨霊と髑髏に施された不滅の魔法、そして特別な星辰の位置がそれを可能にするのだという。その特別な時期はこの数日に限られるらしい。

肉体の再生にはもう一つ必要なものがあった。どんな高度な魔術でも無から有を生み出すことはできない。ジエルファの古い頭骨が新しい肉を得るためには、贄となる人間が必要なのだという。

舞台の中央奥には大きな円形の燭台が置かれ、数十本の蝋燭が光を放っていた。上手下手にもそれぞれ手燭や角灯が置かれている。舞台にいるのはレイブリット、サジア、それにシェーファ、いやジエルファの首が胸の高さほどの台の上に置かれていた。床には白墨らしきもので、歪んだ七芒星と幾重もの円、それに絵模様が描かれている。スクルプスの刺青と似ているようにも見えた。

サジアはシェーファの白い薄絹の襞の多い衣裳を着けて−嫉妬に狂った男に殺される場面の衣裳だ−生首と向かい合っている。蝋燭の黄色い光を受けても、なおその顔は青ざめているように見える。陶酔したような面持ちで、灰緑色の瞳は吸い付けられるようにジエルファの首に向けられている。作り物の首が今どんな顔をしているのかは、こちらからは見えない。

サジアの斜め後ろに立った脚本家は片手に台本らしきものを握り、いささか興奮した様子で言葉を発していた。

「今こそ、黄泉より帰る時、ジエルファの魂魄よ、今こそその無念を晴らし、再び舞台で伸びやかに歌い、しなやかに踊り、その肉体であらゆる情念を演ずる時、その不滅の霊魂が新たな肉を生み出し、形作る時!」

サジアの体は劇作家の言葉に合わせるかのようにふらふらと揺れる。波に揺れ動く水草のようだ。だが、視線はジエルファの首を見据えて動かない。

「おお、星辰の位置が揃うこの夜、偉大なる女優よ、黄泉より帰れ! 渇望せし舞台でその念を解き放ち、ここに新たな肉の器を得て、蘇るのだ!」

レイブリットは右に左に歩きながら、自らが役者となったように奇怪な台詞を吐き出した。顔は赤らみ、熱に浮かされたようだった。銀縁眼鏡の中の目がぎらぎらと光って見えた。

「さあ、供物は目の前にある。新しい肉を! 女優ジエルファが再び舞台に立つ日が来たのだ!」

ファバーン剣の柄を握った手に痺れにも似た感覚が走った。妖異の力がこの舞台に働いているのだ。私は剣を抜いて舞台に飛び出そうとした。その時、生首がこちらを向いた。

作り物のはずの顔が奇妙に歪み、薄笑いのような表情を浮かべていた。硝子玉の目が血走っているかに見える。その顔はもはやサジアと瓜二つとは言えなかった。頬も唇もふっくらとして赤らみ扇情的に見える。褐色だったはずの髪さえ、黒みを帯びて艶を増しているようだ。

生首の目がかっと見開かれ、見えない何かが放たれた。全身が鉛にでもなったかのように重くなり、舞台の袖から動けない。

ジエルファの首は生贄の女の方に向き直った。サジアは両目を首に向けたまま、ふらふらと立ち尽くしている。レイブリットもまた、私の姿には気づかないのか、一心に首の方を見つめている。

台に載った首の切断面から赤いものが流れ出した。それは最初流れる血のようだったが、すぐに泡立ち、粘り気を増し、首の下で盛り上がっていく。床に流れ落ちた幾筋かは奇妙な蛇のようにサジアの足下へのびて、白い脛に絡みついた。

ぶくぶくと泡立ち、盛り上がっていく赤いものの上で、生首はぐらぐらと揺れ動く。首の下の部分はすぐに一イート(約三十センチ)近くに膨れ上がり、蠢く肉の塊のようになった。

笑い声が劇場に響いた。サジアのものでもレイブリットのものでもない、生首が笑っているのだ。低い女の笑い声が舞台に谺する。首の下の肉塊はどんどん大きくなり、根のようにのびたものが、台から床に達する。赤だけではなく、白や桃色、黄色みがかった部分なども現われる。

奇怪な肉塊から何かが突き出した。最初は右側に、次に左側に。それは小さな腕のように見えた。先端には掌らしきものが蠢いている。

「おお、ジエルファ、我が創造の女神よ! 新しい器を! 新しい肉を!」

劇作家は震える両手を変容する生首の方に差し出し、一歩二歩と崇拝の対象へと踏み出す。サジアの足に絡みついた赤いものは白い衣裳の裾の中へと這い登っている。サジアの肌は身を包む薄絹と同じくらい蒼白となり、頬は痩け、落ち窪んだ眼窩は髑髏のように見える。灰緑の双眸は光を失いそうだが、いまだ生首に視線を注いだままだ。

私は重い体を何とか動かそうとしたが、足を一歩動かしただけで、体中から脂汗が噴き出してきた。サジアの名を呼ぼうとしたが、渇いた喉からは擦れ声のようなものが出ただけだった。右手の剣の上では古の神秘文字が緑色に浮かび上がっている。

台の上から下にのびた肉芽のようなものからは、二本の足らしきものが形作られ、床に着こうとしている。真ん中あたりに垂れ下がっているのは臓物なのだろうか。

「ジエルファ、ジエルファ、我が女神よ、新しい肉体が生まれる! ああ、ああ! 聞こえるか、あの歓声が、あの喝采が!」

それは不死の女が作り出した幻影だったのだろうか、あるいはその崇拝者の狂気が私にも乗り移ったのだろうか。舞台からの燭光に照らされた客席には、満員の観客の姿が見えた。いささか古風ななりをした大勢の人々が舞台に目を注ぎ、興奮した面持ちで両手を打ち鳴らしている。立ち上がって何か叫んでいる者もいる。帽子や手巾を振り回している者もいる。

首の下から突き出した小さな手がそれに応えるかのように振り動かされた。臓物の回りには肋らしきものや白い肌が形作られていく。蘇生の速さが急に増したかのように見えた。

「見よ、劇場を埋め尽くす千客を! 聞け、舞台を震わせる万雷の拍手を! 今こそ、女神の降誕の時だ!」

どこからか楽の音が聞こえてきた。何本もの提琴や喇叭の音、笛の音、大小の太鼓の響きが拍手といっしょになって、緋衣座に谺する。いや、私の頭の中に響き渡っているのだろうか。

サジアの口が陸に上げられた魚のようにぱくぱくと動いている。その動きとは奇妙にずれて、女の歌声が聞こえる。ジエルファの首と出来かけの体が左右に踊るように動く。歌声はそちらの動きとはぴったりと合っているようだ。

歌声は伸びやかに響くが、言葉としては聞き取れない。冥界の言葉か、あるいは言葉ではない純粋な声なのか。物悲しいようにも喜びの声のようにも聞こえる。

「おお、ジエルファ! 我が女神よ!」

レイブリットは押さえきれない興奮に声を震わせ、握りしめていた台本を放り投げて、さらに二歩三歩と蘇生しようとしている生首に歩み寄った。投げられた台本が燭台に当たり、倒れた蝋燭が紙の束に火をつけた。

突然、歌声は奇妙な引きつった声となった。滑稽なしゃっくりのような声を二度三度あげると、ジエルファの生首は悲鳴をあげた。

楽の音も拍手の音も客の声も消えた。客席は暗く闇に沈み、空の椅子が並んでいるのがぼんやりと見えるだけだった。

私は急に体が軽くなるのを感じた。袖から舞台に走り出ると、床の七芒星形を踏み散らし、サジアの足に絡みついていた肉の管のようなものを斬った。血と、何か霞のようなものが噴き出した。私は倒れる女を抱きとめて、舞台の床に寝かせた。彼女の体は驚くほど重さがなかった。

レイブリットは何が起こったのかわからないようでしばし呆然としていたが、苦しげに身を捩る奇怪なものと床の上のサジア、そして私の姿を認めると、大声でわめいた。

「ああ! ああ! お前は! 何ということを!」

「戯作者が本を放り出してはまずいだろう」

男ははっとした顔であたりを見回し、燭台の下で燃える台本に気づくと、上着で叩いて炎を消そうとした。その度に奇怪な生首は悶えるような妙に艶めかしい声をあげた。

レイブリットはまだ炎をあげている台本を拾い上げようとしたが、熱さに悲鳴をあげて手を放した。その拍子に腕か肩が当たって燭台が倒れた。円形の燭台は転がって舞台後ろの幕に当たって止まった。何本もの蝋燭から幕に火がついた。

脚本家は黒く焼け焦げた台本を拾い上げて、膝をついて嗚咽するような声をあげた。

「ああ、ジエルファ、ジエルファ」

生首は悲鳴をあげるのはやめていたが、レイブリットの声と合わせるかのように、啜り泣きのような声を漏らした。台から首が転がり落ちたような気がしたがそうではなかった。それは半ば形作られた新たな体を使って、台から這い降りた。

二イート(約六十センチ)に満たない細い体はまだ骨に赤い肉がからみついたような姿で、肌はその一部を覆っているだけだった。手足の長さも不揃いで、腹からは臓物の一部らしきものがぶら下がっていた。

それは大きな頭を支えきれずにぐらぐらと動かしながら、私のことをにらんだ。だが、すぐにそれは側に跪いているレイブリットの方ににじり寄った。男もそれに気づき、蘇生しかけているものに這い寄った。

「ああ、ジエルファ、もう少しだ。もう少しで君は舞台に立てるのだ! 舞台の女神が蘇るのだ!」

レイブリットは懐から短剣を抜くと、止める間もなく一気に首筋に押し当てた。鮮血があふれ出し、舞台の床を生首の方へと流れた。ジエルファの首−まだそう言って良いのだろうか−はその赤い流れの中を転げ回り、不完全な体を血で浸した。口からのびた異様に長い舌が、床の血をなめとり、唇がそれを啜った。ジエルファの血まみれの顔は満足気な笑みを浮かべ、引きつるような笑い声が漏れた。

血みどろの小さな体がひくひくと蠢き、少しずつ大きくなる。飛び出してた臓物は腹の中に収まり、手足の長さも揃い出した。小さいながらもその体は艶く曲線を描いた女のものとなっていく。

ジエルファは脹らんでいく自らの四肢に目をやり、喜びの表情を見せた。それから、私の方に目を向けた。私は注意深く灰緑の瞳から目をそらし、ファバーン剣を振り上げた。

「少しは同情する気持ちもあるがね、君の舞台は墓穴の中だ」

私は剣を打ち下ろした。刀身のファバーン文字が青緑色に明滅し、刃はジエルファの頭蓋に食い込んだ。

血や脳髄ではなく、白い靄のようなものが大きく割れた頭から昇りたち、すぐに見えなくなった。つい今まで生きているように見えたその顔はひび割れてぼろぼろと崩れ落ち、古びた髑髏が姿を現した。小さな体は形をなくして血溜まりの中に溶け込む泡となり、それもすぐに消えていった。

幕に燃え移った炎は大きくなり、一人で消し止められるものではなくなっていた。私は動かないサジアを背負って、緋衣座から出た。女の体はわずかに温もりがあり、少なくとも先刻よりは重さが感じられた。

通りに出て、「火事だ!」と叫びながら振り返ると、炎と白煙の中に歪んだ女の顔が一瞬間浮かび上がったような気がした。

九

サジアはひどく弱っていたが、一命をとりとめた。話せるようになると、あの夜は舞台の再開の前に特別な稽古をしようとレイブリットに誘い出されたのだと言った。舞台で起こったことは何も覚えていないと彼女は言った。

サジアはミオネスが預かってしばらく面倒を見ていたが、動けるようになるとどこかへ消えたという。今度は男ができた気配はなかったようだが、ミオネスは恩知らずな女だと腹を立てていた。

火事は舞台の一部を燃やしただけで消し止められた。自らの才能に悩んだ劇作家が劇場に火を放ち命を絶った、というのが事の真相となった。舞台の焼け跡から女の髑髏が見つかったという話は聞かなかった。

緋衣座はまた廃虚となり、新しい因縁話が付け加わった。夜中に焼け落ちた舞台の上で生首が踊っていたとか、喉から血を流した男の亡霊がその相手をしていたとかいう噂話も聞いたが、誰がそれを見たのかは常に曖昧だった。

ホウマンズは警邏隊にだいぶ絞られたらしいが、それでくじけるような奴とは思えない。またどこかで怪しげな出し物を始めるのだろう。劇場を売りに出したらしいが、買い手がついたのかどうかは知らない。

半年ばかりして、左岸の酒場でぬるいシェアを飲んでいると、壁のまだ新しい張り紙が目に入った。女の生首を抱えた男が手にした短剣を自らの喉に押し当てている。男の背後からはもう一人の−体もある−女が細い腕を男に絡ませている。派手な色合いの絵柄で、『怪奇!甦る生首』という題名が赤く大書してあった。惹句には覚えのある名前が記してあった。

「あの生首女優サジアが演ずる奇っ怪至極な地獄の恋愛譚! 生身の女か? 死女の生首か? 煩悶する男の刃が血に染まる! 血も凍る恐怖の大芝居!」

ホウマンズの名前は見当たらなかった。他の興行師が泡銭をつかもうと企てた芝居なのだろうか。

私は張り紙を眺めながら、たくましい、あるいは取り憑かれた女のために、一人、盃を干した。