日は暮れようとしていた。西の山の稜線にそって金色の光が広がり、その上には幾筋もの雲が、黄色や朱色、珊瑚色から薄紫、青紫から紫紺までの七色に染まって空を覆っていた。

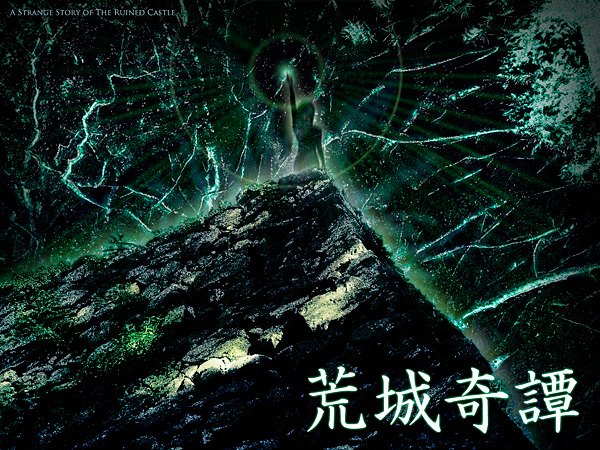

目の前には石垣があった。苔むして、無数の草木に覆われてはいたが、明らかに人の手で切り出された巨石が組み合わされて、高さ三十イート(九メートルほど)はある、反りを持った壁となっている。

ひどく古い山城の跡のようだ。どうやら、今日はこの城の石垣の上で夜を明かすしかなさそうだった。

放浪の旅の途中、私はアニャチ帝国の最北端、マンチェンの国との国境近くを彷徨っていた。山道を抜ければ、次の村にたどり着くはずだったが、あまり人の通らないと見える間道を選んだのは間違いだった。いつしかこの緑深い山の中に迷い込み、荒城の石垣を見上げて嘆息をつくことになってしまった。

かつてはこの石垣の上に土壁と木の城壁や門、櫓がそびえていたのだろうが、今はそうした建物は失われ、ただ灰色の大きな切り石が積み重なっているだけだった。

日のあるうちに少しでも進んでおこうと、私は巨石の間の石段を上った。石垣に囲まれた幅が三十イートもある巨大な石段を上っていると、まるで巨人の国に紛れ込んだような気分だった。

朱に染まった西の空を黒い鳥の影が幾つも幾つも飛んで行った。鳥たちもねぐらに帰るのだろう。ねぐらのない私は、この石の廃墟の中に、一夜の宿を求めるしかない。

山の稜線にかかった太陽が、ぎらりと最後の光を放った。雲間から差し込んだその光が妙にまぶしく感じられて、疲れもあったせいか、私は一瞬頭がふらついて、巨人の石段に座り込んだ。

血の気が引いて、気分が悪くなり、しばらく座り込んでいた。鳥の声と木々のざわめきが幾つも谺して聞こえた。閉じた瞼の裏で落日の光がいつまでもぎらついているように感じた

しばらくして目を開くと、あたりは藍色の夕闇に包まれていた。気分の悪さは薄れて、立ち上がることができた。私は石段を上り、石垣の上に立った。下から見上げたときには気づかなかったが、石垣の上には櫓の残骸があった。大型の投石機か、破城槌でも使ったのか、土壁と木で作られた瓦屋根の櫓が巨大な力で粉砕されて、瓦礫の山になっていた。あたりは薄暗く、よく見て取れなかったが、櫓の残骸はそれほど古いものではないようだった。このあたりで近頃、戦があったのだろうか。麓の村ではそんな気配はなかったのだが。

どこからか角笛の音が聞こえた。戦場で合図のために吹かれる音、軍勢の士気を高めるために吹かれる楽音だった。

石垣の下の茂みがざわざわと揺れ動いた。少し離れた木々の合間に、松明の明かりらしきものが幾つか動いているのが見える。石段の方から足音が聞こえた。見ると、甲冑姿の人影が一つ、駆け上がってくる。怪我をしているのか、片足を少し引きずっているようだ。

薄闇の中で青い札鎧とやはり青い先端の尖った兜が見て取れた。あまり見たことのない意匠で、随分と古い作りのように見えた。

鎧姿の男は息を切らせて石段を上ってくる。私は瓦礫の山の陰に隠れた。甲冑の男も櫓の跡の中に身を隠そうとしているようだったが、追っ手がすぐに現れた。

武具がぶつかり合う音が聞こえ、松明を持った四人ばかりの兵が石段の上に駆け上がってきた。いずれも先に上がってきた者と同じ青い札鎧に青い兜を身につけている。同じ軍勢の者なのだろうか。

「もう、逃げられんぞ、貴様がいかな妖術で我が殿をたぶらかそうとしても、儂の目をごまかすことはできん。覚悟せい! その生白い首級を殿に差し出してくれよう!」

追っ手の先頭に立っていた兵士が濁声でそう言った。追われていた兵士は奇妙に高い声で応えた。

「ふん! 無能な茶坊主が何を言う! 貴様こそ我が妖術の餌食としてくれよう! 妖力線が貴様の体を鎧ごと虫食い果実に変えるのだ!」

追っ手の兵士たちの体が強ばるのがわかった。松明を放り出し、腰のものを引き抜いたが、誰も斬りかかることはしなかった。恐怖が彼らの体を縛っていた。

追われる兵士は、一転くぐもるような低い声で呪文らしきものを唱え始めた。夕闇の中で、印を結ぶ両手が青緑色の光に染まった。何か、奇怪なことが起き始めていた。

「ええい、何を柔弱な! 妖術を恐れて戦ができるか!」

先頭の兵士が反り身の太刀を振りかざして斬りかかった。呪文を唱える兵士は微動だにしなかった。

白刃が閃いた一瞬、青緑の針のような光が走った。太刀を持った兵士は、呻き声も上げずにその場に倒れた。血の臭いがした。

「さあ! 此奴と同じ目に遭いたい奴は誰だ! 誰が妖力線の次の餌食となるのだ!」

追われる兵士の甲高い声が櫓の廃墟の中に響いた。青緑の光が指先に灯り、次の獲物を求めるかのように揺らめいた。

残った追っ手は、暫し躊躇いを見せたが、不意に一人が早業で短刀を投げつけた。追われる兵士はかろうじて身をかわしたが、妖しの光が点る指先は宙を揺らいだ。

その隙に三人は同時に躍りかかった。怪光が走り、一人がもんどりうって倒れる。だが、もう一人の刃が追われる兵士に迫った。

私が助太刀に入ったのは、なぜかと言われてもよくわからない。劣勢の者に手を貸したいという義侠心が働いたのかもしれない。あるいはすでに見えない妖術に囚われていたのだろうか。

私は追っ手の兵士の剣を弾き上げ、胴に一撃をくれた。札鎧に刃は阻まれたが、その間にもう一人の追っ手は緑の光に兜を貫かれて倒れた。腹を抑えた兵士は踵を返すと、倒けつ転びつ石段を逃げていった。

追っ手がいなくなると、追われていた兵士の指先の光も消えた。深い息を吐き出すと、兵士は膝をつき、昏倒した。

私はうつ伏せになっていた兵士を引き起こし、「おい、命はあるのか!」と頬を叩こうとした。

薄暮の中でも、その顔は白く見えた。倒れた甲冑の兵士は女だった。

二

甲冑の女はじきに目を覚ました。私の顔を見ると、「ひっ!」という短い声を上げ、先刻まで青緑の光が灯っていた指先を突きつけようとした。私は彼女の腕をつかむと地面に押し付けた。

「何奴!」

甲冑の女は牝虎のように暴れたが、傷のせいか、妖術で力を果たしたせいか、私の腕の下から逃れ出ることはできなかった。

「君を傷つけるつもりはない。僕は旅人だ。偶然ここで会って、君を助けた。君たちの戦にかかわるつもりはない」

同じことを三回繰り返して言うと、ようやく彼女も聞く耳を持ったようだった。

「お前は誰だ。妾をどうするつもりだ」

「僕の名前はスナブ・ランケン。東の大海の果てにあるサンジェリィという都からの旅人だ。君をどうこうするつもりはない。君たちの戦に口を出す気もない」

鎧姿の女は私の目をじっと見た。暗がりの中でもくっきりと見えるような、不思議な目だった。切れ長の一重瞼の下、黒い瞳のその奥から、妖術で燃えていた緑青色の光が漏れだしているようだった。一度視線を合わせると、目をそらすことはできないような、そんな目だった。

「妾はキージャ。この城、クィンヂュ城の城主ウォンラの妻だ」

女はそう名乗った。姫君は私の腕の下でも、顎をつんと突き出し、威を示そうとした。だいぶ気丈な姫君らしい。

私は手を取って女が立ち上がるのを助けようとした。

「要らぬ」

キージャは私の手を払いのけたが、すぐによろけて膝をついた。鎧の下の洋袴に血が滲んでいた。股のあたりに傷を受けているらしい。私は改めて彼女の手を取った。今度は素直に彼女は身を預けてきた。

「すまぬ。いや、助太刀の礼も言ってなかったな。かたじけない。殿に申し上げて、相応の褒美を取らせよう。この上に城門がある。そこまで行けば、敵も攻め寄せてはこれない」

私は追っ手が放り出して行った松明を片手に取り、傷ついた王妃に肩を貸して、暮れてゆく山道を登った。木立と石垣が交互に現れ、石段は次第に幅が細くなり、傾きを増して行った。

「サンジェリィとはどこの都だ。聞いたこともない。東の大海の果てとは、沈んだファウウォンの国のあたりか」

ファウウォンの国とは、三千年の昔に海中に没したファバーンの国のことだろうか。

「いや、もっとずっと遠くだ。メルカーという大陸の西岸にある街だ」

「メルカー? ナメルカーンのことか。セラドーラという魔法の都があるという話は聞いたことがあるが」

「セラドーラ? シェラドゥーアのことか? 三千年の昔に滅んでいるが」

アニャチ帝国も北辺まで来ると、異国に対する知識も違ってくるものらしい。私は話題を変えてみた。

「敵方と同じ鎧だが、囚われていたのか」

キージャが答えるのに、暫しの間があった。

「そうだ。不覚にもビチュクの奴らの虜囚となったのだ。だが、妾の妖術は奴らに止められるものではない」

「この地では城主の妻自ら戦場に出向くのか」

「妾は妖力線を操る赤の魔道士ぞ。戦わぬわけがない」

やはり広大な帝国の辺境では、戦のやり方も随分と違っているらしい。帝都ハイナッシャグにも魔道士はいたが、キージャの使う妖力線などというものは見たことがなかった。

石垣の上に明かりが見えてきた。梢の合間に松明のものらしい朱の明かりが幾つも揺れている。青黒い月夜を背にして、大きな城門らしきものが四角い影を見せていた。

「何奴!」

急な石段の上の城門から誰何の声が聞こえた。がっしりとした門扉の上、盾で護られた胸壁から幾つもの弓矢がこちらを狙っていた。

「妾じゃ。城主ウォンラの妻、クィンヂュ城の王妃キージャじゃ。即刻開門せよ!」

胸壁の上でざわめきが広がった。松明に照らされた幾つもの兜は赤く塗られ、鎧の札も赤い。やがて、兵士たちの後ろから鹿角の前立ての赤兜の男が現れた。

「おお、キージャ! 無事であったか。幾夜お前の帰りを待ちわびたことか! はやく門を開けぬか!」

角兜の男は野太い声で下知すると、胸壁から姿を消した。ほどなく分厚い木の門扉が軋む音を立てて開いた。角兜の男が飛び出してきて、キージャを抱きしめた。

「ああ、我が妻よ! 我が女王よ! 生きて再び相見えんとは!」

角兜の男は声を詰まらせて、キージャをかき抱いた。鹿角のある兜の下の顔は厳つく、口髭を蓄えていたが、まだ若いように見えた。

「我が殿ウォンラ、キージャは戻って参りました。妾が妖術にビチュクなど敵うはずもありません。ビチュクの策戦はみな妾の頭の中にあります。策を練りましょうぞ。お人払いを」

キージャは城主で夫だという若い男よりも、だいぶ落ち着いているように見えた。

「さすが我が妻、クィンヂュの赤の魔道士じゃ。しかし、其方は怪我をしておるではないか。まずは手当じゃ。ノウドン、ノウドンはおらぬか!」

夫の言葉に一瞬妻の顔が曇ったように見えたのは、松明の火の悪戯だったのだろうか。門の奥から、粗織りの長衣をまとい、捩じくれた木の杖を持った男が進み出た。禿頭に細い白髭の老人だった。

「我が殿、奥方様のご無事、何よりのことでございます」

杖の老人は嗄れ声でそう言った。小さな黒い目はしわに埋もれそうだったが、奇妙に精気に満ちた光を放っていた。

「何をのんびりしたことを言っておる。キージャの手当をするのじゃ。最高の薬と術を使うのじゃ。治療がすみ次第、急ぎの軍議を行う」

「わかりもうした。では、治療の後は私めも」

「黄の魔道士は軍議に必要ありませぬ」

キージャが硬い声で異を唱えた。

「キージャ、そうノウドンを毛嫌いするものではない。ノウドンは我が民の傷病を治療してくれる掛け替えのない黄の魔道士ぞ。父の代から仕える知恵者だ。お前が如何に優れた赤の魔道士とはいえ、黄の魔道士の術なくして、戦を長らえることはできぬ」

夫の言葉に王妃は頭を垂れて、「御意のままに」と言った。

「ところで、我が妻よ、その異国の男は何者じゃ」

城主に問われた女は、私の素性を手短に語った。

「この男はスナブ・ランケン。東の大海の彼方、サンジェリィの都からの旅人です。ビチュクの兵どもに追われた妾を助けてくれたのです」

ウォンラという若い城主は私の顔をしげしげと見た。赤い兜の下の顔は厳ついが素朴で、粗野というのとは違うように見えた。

「東野の者どもより、我妻を救ってくれたとは、礼を言おうぞ。東よりの旅人とは珍しい。お前の国はファウウォンを沈めた大厄災にも無事だったのか」

「我が街は東の大海の果てなので」

「大海を渡ってきたというのか。それはいかにも珍しい旅人だ。だが、今は戦の最中、ゆっくりと話を聞いている暇もない。今宵はここに留まるがいい。明日の夜明けとともに西に去るのだ。良いな。インハン、この男に食事と寝床を」

城主ウォンラは踵を返すと城門の奥にある大きな櫓に向かった。三階建ての厳つい建物だ。城門同様木造で、一階部分は土壁になっている。二階、三階には胸壁があり、矢を避けるための盾が並んでいる。アニャチの文字とよく似ているが、幾らか簡素に見える絵文字が書き付けられていた。角の生えた鬼神のようなものが描かれているものもあり、何かの呪術が込められているのかも知れない。

キージャとノウドンと呼ばれた老魔道士もウォンラの後に続いた。ノウドンが一度振り返り、私の方に鋭い視線を向けた。キージャの妖しい光を放つ瞳とは別種の、深い知恵が宿っている目のように思えた。

「旅のお方、こちらへ」

葡萄茶の簡素な服を着た中年の男が現れて、私を城の中に案内した。この男は甲冑をつけていなかった。左足の脛から下がなく、代わりに木の棒が付いていた。

「よくぞ、奥方様をお助けくださった。戦の最中故、馳走というわけにはいかぬが、幸いまだ糧食に事欠くわけではない。ゆっくり休んでいきなされ」

インハンという名らしい片足の男は、人の良さそうな笑みを浮かべた。

三

クィンヂュの城は山の頂を土塁と石垣の城壁で囲み、その中に幾つかの建物があるようだった。一番の高みにある三層の櫓のまわりに幾つかの木造の建物が建てられていた。私はその内の一つに連れられていった。

板張りの広間に低い大きな卓があり、幾人かの男たちが床に腰を下ろして、晩の食事を取っていた。鎧姿だが、赤い兜は脱ぎ、幾ばくか安らいではいる様子だった。大皿には肉や野菜が盛られ、木の椀から雑炊をかき込んでいた。

「奥方様をお助けになった旅のお方だ。名は……」

インハンが私を紹介しようとした。

「スナブ・ランケン、放浪の旅人だ」

クィンヂュ城の兵士たちは、王妃を助けた東からの旅人に興味を持ち、あれこれと質問を浴びせてきた。私はキージャを助けた顛末を語り、自分は東の大海の果て、サンジェリィからの旅人であることを話した。木の椀に白く濁った酒が注がれ、兵士たちの舌は滑らかになった。

「しかし、よくビチュクの軍勢の合間を縫って、この城までたどり着けたものだ。斥候によれば、東の野にはビチュクと奴についたパクヨムの軍がうようよいるという話だが」

進んできた東の街道筋には戦の気配など微塵もなかったが、私は曖昧に答えを返した。

「うむ、間道を来たからだろう。旅人ゆえ、この戦のことは何も知らぬが、この城にも敵軍が襲来するのか」

話し好きらしい若い兵士が、ぼやくように言った。

「ああ、何しろビチュクの奴らには飛翔隊があるからな。下の城壁は既に破られているし、堅固なこの山城とて防ぎきれるものか……」

少し年嵩の男が卓を平手で叩いて反論した。

「馬鹿を言え! ビチュクの赤魔道士めはこの前の戦いで奥方様の妖力線を浴びている。それに奥方様はビチュクから生還されて、奴らの手のうちは丸わかりだと言うではないか! このクィンヂュの城が落ちるものか!」

若者は勢いに押されて黙り込んだが、今度は別の丸顔の兵士が小声でつぶやいた。

「あの噂はどうなのだ。奥方様はビチュクと通じていて……」

インハンが人好きのする容貌とは相容れない強い声を上げた。

「滅多なことを言うな! そこな旅人のお助けもあって、奥方様はご無事で戻られたではないか。貴様、首を括られたいのか!」

丸顔の兵士は、ぶるぶると首を左右に振ったが、また別の兵士が良からぬ噂をささやいた。

「だが、奥方様は元はと言えば東の野の出自、ビチュクとも幼い頃からの親しき仲とか。ウォンラ様が見初めて妻としたが、この戦となっては……」

兵士たちの間には、戦の劣勢への憂慮とともに、王妃への疑念が存在しているらしかった。妖術を操り、敵情を探りに行ったキージャは、実は敵軍と内通しているという噂がある。戻ってきたことで、疑念は晴れたと言う者もいたが、まだわからぬと言う者もいた。

大きな銅鑼の音が聞こえた。

「おい、軍議が終わったらしいぞ。広間に集まれ」

食堂の入り口から赤兜の男が言った。兵士たちは皆立ち上がり、櫓の方へ向かった。私とインハンだけが残った。私は椀の中の濁った酒をすすった。

「妙な噂があるものだな。ビチュクというのは敵軍の大将なのだろう。城主の妻がそれと通じているとは」

インハンは卓の上を渋い顔で片付けていた。私の言葉には答えなかった。

しばらくすると兵士たちが大勢戻ってきた。キージャの話によると、敵の赤の魔道士の傷は深く、当面飛翔隊とやらは動けない。東門下に軍勢を集めてはいるが、数日は魔道士の回復を待ち、その後一気に攻め上るつもりらしい。

キージャの傷は重傷ではないが、明日の晩まで回復を待ち、南側から敵軍の側面を突いて東の野まで追い落とすというのが、ウォンラの軍の策戦だった。

兵士たちの間には幾らかの安堵感があるようだった。食卓には再び酒と肴が出され、門の警護についた少人数の兵以外は、穀類から作った白い酒を酌み交わした。

やがて、鹿角の兜姿のウォンラが美しい妃を伴って姿を現した。

「皆の者、明日の夜こそは東野の民に我ら西山の民の力を見せてやろうぞ! 奴らの貧しき田畑の泥の中に、青い兜を千も埋めてみせようぞ! ビチュクの首級を泥の中の蚯蚓の餌としてくれようぞ!」

ウォンラが刀を抜いて鬨の声を上げると、兵士たちが酒椀を鳴らしてそれに応えた。キージャは真っ白な袂の長い衣に深紅の腰帯を締め、水晶の角飾りのついた赤と銀の頭環をつけていた。鬨の声がおさまると、王妃は前に進み出た。

「勇猛なるクィンヂュの兵士たちよ!」

キージャは右手を額の上の水晶の角に持っていき、撫でるような仕草をした。透き通った角飾りは青白い幽かな光を発した。

それから、右手を高く上げると、その細い指先に緑色の光が点った。おお、というどよめきが広がる。

「其方たちの上には、常にこの光がある! クィンヂュの赤の魔道士、このキージャの妖力がある限り、ビチュクの軍勢など恐るるに足らぬ! 勇猛なる兵士たちよ! ノクセーク、クヮン、クィンヂュ! ノクセーク、クヮン、クィンヂュ!」

呪文のような言葉が唱えながら、王妃は左手で光る水晶の角に触れた。黒い双眸には、指先に点った光と同様の緑色の光が宿り、その光が兵士たちの顔さえ緑に染めているかのように見えた。私はその光に何か厭わしいものを感じて目をそらした。

兵士たちは呪文らしき言葉を何度も繰り返し唱和した。ウォンラも刀を振り上げたまま、声を合わせた。

食堂の入り口に黄土色の長衣を来た姿があった。黄の魔導士ノウドンという男だ。眉間にしわを寄せて、兵士たちの有様を見ていた。詠唱が終わる前に黄の魔道士は姿を消した。

四

宴は終わり、兵士たちは営舎に戻った。幾人か酔いつぶれて、食堂でいびきをかいている者もいた。私もインハンに食堂で寝るように言われていたので、壁際に場所を作り横になった。

目を閉じても眠りは訪れなかった。鬨の声を上げ、呪文らしきものを唱和すると、兵士たちの間には、もう王妃に対する疑念はなくなったようだった。ウォンラとキージャが櫓に戻っても、誰もキージャに対する疑惑を口にする者はいなかった。聞こえてくるのは、強力な妖術を使い、自ら敵陣に乗り込んで策をうかがい、味方に勝利をもたらす王妃に対する賞賛の声ばかりだった。

私は食堂を抜け出し、松明の火で照らされた城内を歩いた。要所要所には兵が立っていたが、誰も私を誰何する者はいなかった。東門の胸壁の上に粗織りの長衣をまとった姿があった。私は門脇の木の階段を上り、禿頭の魔道士に近づいた。

「東からの旅人か」

黄の魔道士はこちらを見るでもなくそう言った。

「敵襲が心配なのか」

月光がしわの多い顔に無数の影を作り、ノウドンの顔は木目の粗い木彫りの人形のように見えた。

「お前はどこから来た」

老魔道士は私の質問には答えなかった。

「サンジェリィという都だ。東の大海の向うだ」

「ふむ、そんな都の話は聞いたことがない。大海の彼方にはナメルカーンという大陸があるが、ファウウォンの国が沈んだ大厄災によって、ひどく荒廃したままだという話だ。邪神の支配するセラドーラという魔都も滅んだという。サンジェリィとは新たに興った都なのか」

「ファウウォンの国はいつ海に沈んだのだ」

ノウドンはこちらを向いて私の顔を見た。

「三百年ばかり昔のことだ」

「サンジェリィでは、西の大洋の彼方にあったファバーンという名の島国が、三千年前に海中に没したということが、様々な古文書から知られている」

黄の魔道士は腕組みをして、下弦の半月に目を移した。

「不思議なことが起こったのやも知れぬの」

「僕はこの山の裾野の地を旅してきたが、戦などどこでも行われてはいなかった。貧しいが平穏な村々が点在しているだけだ」

「この地を治めているのは誰だ」

「この辺りはアニャチ帝国の北端だ。北からマンチェン族の侵攻を受けることもあるらしいが、帝国の領土に留まっている」

ノウドンは捻じくれた木の杖を胸壁の床に突き、驚きの表情を見せた。

「大厄災で滅んだ帝国が息を吹き返しているというのか? マンチェンとは、我らが民の名だ。今は西山の民と東野の民に分かれて争ってはいるが、元々は同じ一族、同じ民だ」

私たちはしばし互いの顔を見つめて、黙っていた。

「二千七百年の昔に僕はいるというのか」

「二千七百年の先の世からお前は来たというのか」

私たちはほぼ同時に似たような台詞を吐いて、互いに苦笑した。

「無意味な戦だ」

少し間を置いてノウドンはつぶやいた。

「同族で女を取り合って殺し合った挙げ句に、行く末はまた南のクヮン人の帝国に支配されるのか。何と虚しきことだ」

「王妃のことか」

黄の魔道士は渋い面持ちでうなずいた。

「遠い先の世からの旅人なら、明かしても罪にはなるまい。この戦は表向きは東の野の民が、ビチュクを総大将に、我ら西の山を手中にせんとして起したことになっている。だが、本当は違う。いや、ビチュクは西の山も手に入れて、そこからさらに西へ、あるいは南へ版図を広げようとはしているのだろう。

「だが、今ここで戦を起こした訳はそんな深慮遠謀からのことではない。キージャ様を再び手中にすることが、ビチュクの本心に違いない」

ノウドンは白い光を放つ半月を見上げて、ため息をついた。

「傾城の美女という奴か。確かに魅力ある女だな。ただ、美形という訳ではない。あの目の光は吸い込まれるようだ」

魔道士は顔中をしわだらけにして、しかし小声で笑った。

「何千年たとうとも、あの女の前には男は無力のようだな。ビチュクも我が殿もあの女の前では、赤子同然だ。美貌と知恵と睦言で骨抜きにされ、その上、あの眼力に射竦められては、どうにもならぬ。妖力線は心の臓を一刺しで破裂させるが、あの眼力はそれ以上の力を持っているのやも知れぬ」

「兵士たちが噂していた。奥方が敵将と通じているのではないかとな」

ノウドンはしわのよった唇をすぼめるようにして、皮肉な笑みを浮かべた。

「あの女は元はビチュクの許嫁だったのだ。東野の民を治める長者の娘だ。戦の続く世となって、軍閥の将として頭角を現したビチュクに嫁ぎ、共に東野を治めるはずだった。それを我が殿が……」

「強奪したとでも言うのか」

今度は老魔道士は、乾いた笑い声を上げた。

「あの女を力で奪うことなど誰にもできぬ。妖力線の術を自在に操れる赤の魔道士ぞ。我が殿が、版図を広げようとする東野の民に一矢報いんと、奴らの村に攻め入ったときに見初めたのだ。キージャ様も勇猛だが公平で真実のある我が殿に気持ちを動かされてのこと、というはずだった。

「儂はこの婚姻で、我ら西の山の民と東の野の民とが、意を一つにすることを夢見た。同族の争乱が続いていたマンチェンの民が一つになり、崩壊したクヮンの帝国まで手中に収めることすら夢見た。

「だが、それは黄の魔道士たる儂の夢に過ぎなかった。婚姻からさほどたたぬうちにビチュクは態勢を立て直し、我らへの戦を仕掛けてきた。遠くクーダルから赤の魔道士を呼び寄せて飛翔隊をつくり、激しい攻撃を続けた。今や東野に築いた我らの拠点はことごとく奪われ、このクィンヂュの山城まで押し戻されている。この城が落ちれば西の山の民の命運は尽きたという他はないだろう」

ノウドンはそこで言葉を切り、しばらく何も言わなかった。半月に薄雲がかかり始め、星々の光も消し炭のような夜空に吸い込まれて見えなくなった。湿った冷たい風が吹いて、山の木々がざわざわと不穏な音を立てた。

風に煽られた松明の炎が大きく揺らぎ、老魔道士の顔に暗い影を作った。次に炎が魔道士を照らし出したとき、しわの多い顔には緊張と恐怖があった。

「来るぞ! 敵襲だ! 銅鑼を鳴らせ! 飛翔隊だ!」

居眠りをしていた胸壁の番兵が驚いて顔を上げた。何を言われているのか、すぐにはわからないようだった。私は兵士のすぐ側にある銅鑼に飛びつき、思い切り銅の円盤をばちで打ち鳴らした。

「敵襲! 敵襲! 敵襲だ! 飛翔隊が来るぞ!」

番兵は驚きの表情で、私とノウドンの間に視線を迷わせた。

「馬鹿者! 櫓に走って知らせよ! 飛翔隊が来る! あの羽音が聞こえぬか! 弓兵をすぐ上がらせろ!」

ノウドンの剣幕に若い番兵は転げ落ちるように階段を降りて行った。

「飛翔隊とは何だ? 空を飛ぶ兵士がいるというのか?」

私の問いに黄の魔道士は笑いとも失望ともつかぬ面持ちになった。

「本当に二千七百年後からやってきたらしいな。あの羽音を聞け! そして見よ!」

ノウドンが指差した北の夜空の、月光にぼんやりと光る薄雲の中に、黒い影が見えた。虫の羽音のような、ぶーんという音も聞こえてきた。

「多いな、二十、三十、いや五十はいる! 赤の魔道士が重傷など出鱈目だ! 鳥肌が立つほどの妖力ではないか!」

大きな足音を立てて、鹿角の兜の城主が東門に駆け上がってきた。

「敵襲とは? ノウドン、どうなっているのだ!」

歳若い城主は、蒼白な顔に汗を浮かべていた。

「飛翔隊が来ます! 数は五十! 北からの来襲です。今すぐ弓兵を北門に集め、迎撃を! 地鳴りも聞こえます。北からだ! 北門に兵を集めなければ! 妖力線の砲台を稼働させねば! 奥方様は、キージャ様はいずこに?」

「キージャは、治療の術で気分がすぐれぬと休んでおる」

ウォンラのその言葉を聞いた老人の顔には、さらなる暗い影が宿った。

「殿、西山の民、存亡の危機ですぞ! 奥方様の妖力線がなければ、クィンヂュ城は落ちますぞ! 砲台を準備いたしますので、奥方様を!」

若い城主は、老魔道士の言葉にうなずき、階段を駆け降りて行った。城内では、あちこちで銅鑼が打ち鳴らされ、「敵襲! 敵襲!」という声が銅鑼の音と共に谺していた。

「スナブ・ランケンとか言ったな。未来からの旅人よ。留まるも逃れるもお前の自由だ。生き延びることができたなら、今宵の惨劇を世に伝えて欲しい。いかにしてクィンヂュの城が落ちたか、いかにして西の山の民が滅んだのかを」

ノウドンはそれだけ言い残すと、捩じれた木の杖を頼りに東門を降りて行った。北門に向かい、敵の迎撃に加わるつもりなのだろう。

私は一人東門の胸壁に取り残された。そのまま、闇に紛れて城を逃れることもできたかもしれない。だが、私はそうしなかった。単なる好奇心の為せる技だろうか、あるいは知らず内にキージャの妖力が私を動かしていたのだろうか。

私は黄の魔道士の後を追って、北門に向かった。

五

城内は混乱していた。銅鑼の音があちこちから聞こえてきた。角笛の音も聞こえる。建物から飛び出してきた兵士たちが刀や槍、弓矢を携えて走っていた。

「北門だ! 敵は北から来るぞ! 北門で迎え撃つのだ!」

驚くような大音声はノウドンのものらしかった。

「砲はどうした? 北門へ全門を集めるのだ! 妖力線がなければ勝てぬぞ!」

差し渡し十イート(三メートルほど)はある大筒らしきものが台車に乗せられて運ばれていた。松明の光に鈍い鉛色に光る複雑な金属の塊だ。砲身は太く短く二イートほどしかない。

北門も東の門と同じような作りだった。石垣と土塁の城壁の中に木造の大きな楼門が設えてある。門とその近くは胸壁があり、兵が上って敵を迎え撃つことができるようになっている。胸壁には鬼神を描いた木の盾が何十も連なっていた。

胸壁の上には弓兵が鈴なりになり、暗い夜空に向けて弓を構えていた。ノウドンの言っていた羽音が私にも聞こえてきた。無数の巨大な虻が唸っているような奇怪な音が聞こえる。北の空には雲で鈍った月光を背に、はっきりとした黒い影が見えていた。

蜻蛉と虻、蜂の合の子のような生き物に見えた。透き通った羽と巨大な目を持つ虫だ。馬ほどの大きさがある。その虫が槍と剣を持った兵士を乗せていた。

羽の唸る音が高まり、数十騎の飛翔兵が上空から突撃してきた。

「射てー!」

無数の矢が空飛ぶ兵士に向けて放たれたが、巨大な虫は驚くべき素早さで矢を避ける。何騎かが射抜かれたように見えたが、矢を一本喰らったくらいでは、平気なようだ。運良く乗り手に命中すると、虫はぐったりした騎手を乗せたまま、ぶんぶんと飛び回った。

矢を避けた飛翔兵からは投げ槍が降ってきた。急降下しては短めの槍を驚くべき正確さで投じて行く。胸壁の上の弓兵たちは二の矢をつがえる暇もなく、次々と倒れて行く。

私は死体が転がる階段を上り、北門の胸壁に上った。盾で槍を防いだ弓兵たちとノウドンの姿があった。門の左右には出張った砲台があり、金属の塊のような大筒が左に二門、右に一門ずつ据えられていた。右側にもう一門据えようとしていたところを襲撃されたらしく、横倒しになった砲を残った兵士が必死で起そうとしている。

「まだいたのか。酔狂な男だ」

黄の魔道士が皮肉な笑みを浮かべた。

「留まるなら、手を貸せ。未来の男の戦いぶりを見たいものだ」

私は倒れている兵士の弓を手にし、箙を腰につけた。

「生憎、弓矢は得意じゃないんだ」

「来るぞ! 第二派だ!」

ノウドンが杖を持つ手を震わせて叫んだ。

「構えー!」

弓兵隊長らしき男が命を下す。だが、応える兵士の数は、わずかだ。私も矢をつがえて北の空を見遣った。

巧みに雲間に隠れていたのか、襲撃は瞬く間だった。耳障りな羽音が高まり、黒い影が見えたかと思った次の瞬間には、巨大な虫の姿がはっきり見えるまでに近づいていた。

「射てー!」

隊長が掠れた声で叫ぶ。数が減った弓兵が迎撃するが、ほとんど効果はない。私の放った矢は一人の飛翔兵の胸板を貫いたが、運が良かっただけだった。虫の上の兵士は装具で固定されているのか、落下はせず、虫は死んだ主を乗せたまま、飛び回る。

ぶうんという羽音は降下のときにはきーんという耳をつんざくような音に変わった。二の矢をつがえる暇はなかった。私は胸壁に並んだ木製の盾に身を隠した。目の前で、逃げ遅れた兵士が、胸甲から槍の柄を突き出して、血を噴いて倒れる。

「奥方様は! キージャ様は!」

ノウドンの叫ぶ声が聞こえる。黄の魔道士がどんな治癒の術を持っているのか知らないが、この有様では術をかける暇もないだろう。

ウォンラとキージャが北門に姿を現したのは、第二派が上空に去った後だった。キージャは、白い衣の上に赤と銀の札鎧、小振りの赤い兜を身に着けている。兜の前立ては、水晶のように透き通った一本の角だった。先刻見た頭環のものと同じものだ。妖力を増幅させる力があるのだろうか。

ウォンラは城門を埋め尽くす死体を見渡し、憤怒の形相で身を震わせた。

「おのれ、ビチュクめ! 赤の魔道士が重傷などと謀りおって!」

「殿、妾の目が曇っていたせいでございます。臥せっていた魔道士は、恐らく身代わりだったのです。もしやすると、ビチュクは青の幻術士なども呼び寄せているのやも知れませぬ」

王妃はひざまずき、深く頭を垂れた。

「今さら、そのようなことを言っても仕方ない。お前が戻ってこられただけでも僥倖だ。さ、頭を上げ、妖力線で虫けらどもを蹴散らしてくれ!」

「はい、我が殿」

クィンヂュ城の赤の魔道士は立ち上がり、頭を上げた。その時、その黒い瞳が私を見た。いや、偶然視線が合っただけなのかもしれない。だが、眼差しは鋭い刃のように胸の中に食い込んできた。鋭いが蠱惑的な眼差しだった。私は心中で何かが震え立つような感覚に襲われた。女の白い指先が心の臓に直に触れたかのような気がした。恐怖に彩られた愉悦から逃れようと、私は視線をそらした。

キージャは城門の中央にある屋根と盾で守られた奥まった狭い場所に移った。人一人が入れるほどの壁龕のようなそこには、左右の壁に銀色に光る輪が取り付けられており、そこから針金のようなものが何本も壁を伝って伸びている。その先端は、左右の砲台に据えられた奇妙な大筒につながっているようだった。奇怪な砲にはそれぞれ兵士が取り付き、操作用らしい取っ手を握っていた。四門目もどうにか据え付けられたらしい。

「次が来ますぞ!」

ノウドンの声に弓兵隊長が叫ぶ。

「第三波襲来! 構えー!」

他の門から上がってきたのか、第二派でだいぶ倒されたにもかかわらず、北門の上の弓兵は幾らか増えたようにも見えた。城主と王妃の姿を目にしたせいか、兵士たちは少しばかり士気を取り戻したようにも見える。

凹所の中でキージャは、水晶の角飾りに交互に両手で触れ、それから左右の銀の輪を握った。目を閉じ、小声で口早に呪文らしきものを唱えている。銀の輪を握った白い両の手が小刻みに震える。前立ての水晶が青白い光を発する。

「来るぞ!」

黄の魔道士が叫んだ。雲間から黒いたくさんの影が飛び出してくる。羽音が急激に高まる。

「射てー!」

放たれたのは矢だけではなかった。左右の砲門から、四本の青緑色の光条が夜空に向かってほとばしった。砲についた兵士らは、左右に空を切るように砲を旋回させた。

緑の光束が横切った空間にいた飛翔兵は残らず撃ち落とされた。矢を避ける俊敏な虫たちもこの光を避けることはできなかった。それどころか、光線に吸い寄せられるような動きさえ見せ、兵士ごと体を貫かれて、粘つく体液と人血をまき散らして、墜落していった。降下をせずに飛翔兵は退散して行く。

城からは歓声がわき起こった。兵士たちは得物を振り上げ、歓喜の叫びを上げた。

「油断するな! 次が来るぞ! おお、地鳴りがする。地上からも来るぞ!」

確かに羽音とは違う音が聞こえていた。眼下の木立の向こうに、無数の松明とそれとは違う赤い光が蠢くのが見えた。

「甲虫兵だ!」

ノウドンの鋭い叫びに周囲の兵士たちが凍り付いた。

「馬鹿な……。そんなものまで……」

そう呟いたのはウォンラだった。

「門を固めろ! 火車の準備はいいか! 破られたら左右から槍だ! 虫どもも横腹は弱いぞ!」

城主は矢継ぎ早に命を下したが、どんなに猛々しく叫んでも、その声には暗い虚ろな響きが張り付いていた。

木々のざわめきが急に強まった。生木が裂けるばりばりという音がした。得体の知れぬぎちぎち、ぎーぎーという音がする。梢の中から真っ赤に光る巨大な網の目状の円盤が幾つも現れた。

遠くでざっという音が聞こえた。雲が切れて月が空を照らし出した。黒い靄のようなものが見えた。私は胸壁の盾の下に、出来るだけ身を縮めて入った。

矢の雨が降り注いだ。逃げ遅れた兵士たちが、全身に何本もの矢を突き立てて絶命していった。木造の城門には無数の矢が突き立ち、盾を貫いた矢で倒れる兵士もいた。

沈黙の中に羽音と木々が倒れる音、地鳴りの音が谺した。

「キージャ、次を撃てるか! 甲虫兵だ、城壁を乗り越えられるぞ!」

ウォンラの声が響く。だが、王妃からの答えはなかった。見れば、銀の輪を握りしめたまま赤の魔道士は肩で荒い息をして、頭を垂れている。水晶の角から発する光は息とぴったり合うように明滅していた。槍や矢からは無事だったようだが、妖力線の発射が傷ついた身には堪えたのだろうか。

暗い森の中から甲虫兵というものが姿を現した。鈍い鉄色に光る六本の脚が不気味に蠢いている。体長十イート(三メートルほど)はあるかと思われる巨大な甲虫だ。大きな頭部には巨大な一本の角が突き出しており、先頭の一匹には、その角に鉄で補強された破城槌がくくりつけられている。

背中の籠には数名の兵士が乗り込み、頭部の触覚に結びつけられた手綱を操っている。角笛を吹き鳴らしている者もいたが、虫も笛の音で鼓舞されるのだろうか。

巨大な甲虫は木立の中から次々と姿を現した。刺だらけの六本の脚をもってすれば、急峻な山を登るのも、城壁を乗り越えるのも難ないことだろう。

生き残ったわずかな弓兵が矢を射かけるが、怪虫の甲羅を貫くことは出来ない。先頭の甲虫がねらいを定めるように頭を振ると、ざざっと音を立てて後退った。

「キージャ、妖力線だ! 門が破られるぞ!」

ウォンラの悲痛な叫びが谺した。キージャからの言葉はなかったが、応えはあった。

王妃は頭を上げ、黒い双眸には不可思議な緑色の炎が宿っていた。銀の輪を握る両の手に力が込もる。口早に呪文が唱えられ、掌から青緑の光が漏れだした。

一度後退した巨虫が凄まじい勢いで突進した。門の上の誰もが、衝撃に耐えようと身近なものをつかんだ。

左右の大筒から目も眩むような緑色の光が放たれた。真っすぐな光条が小さな稲光を伴って、先頭の甲虫に突き刺さった。

それは悲鳴と言っていいのだろうか。ぎぃーっという凄まじい音が響き、巨大な虫は六本の脚をばたばたと蠢かし、後退した。砲台から放たれた妖力線は、甲虫の甲羅を貫いていた。巨大な虫は、穿たれた傷口から白煙と粘つく液汁を噴き出し、角のある頭部を苦悶に振り回しながら、後退った。

周りに展開していた徒の兵士たちが、虫の振り回す破城槌に弾かれて、ばらばらと倒れた。妖力線がその兵士たちの上にも降り注ぎ、肉の焼ける臭いが立ち上った。まともに緑の怪光を受けた兵士は胴を寸断され、噴き出した血と臓物にまみれて死んだ。

再び城の兵士たちから歓声が上がった。先頭の甲虫が大暴れしながら後退したので、後続の甲虫兵たちも木々の間まで押し戻された。

だが、歓びは束の間だった。「空だ!」というノウドンの警告と同時に、上空から陰気な羽音が近づいてきた。

弓兵はもはや部隊の体を成してはいなかった。私の物も含めて、わずかな矢が夜空に放たれたが、まったくの無力だった。

「キージャ! キージャ! 撃て!」

ウォンラの叫びにも妖力線の大筒は沈黙していた。兵士は夜空に短い砲身を向けようとしていたが、緑の光は放たれなかった。

数十騎の飛翔兵が、耳をつんざくような甲高い音とともに急降下してきた。

投げ槍が残っていた弓兵たちの体に突き刺さった。私は必死でキージャのいる門の真ん中の場所に身を滑り込ませた。

幾つもの断末魔の声が響き渡る中、門全体が大きな音を立てて揺れ動いた。

「破城槌だ! 怯むな! 門を守れ!」

叫んでいるのはウォンラだろうか。だが、どこにいるのか。先刻まで黄の魔道士が立っていた場所には兵たちの死骸が折り重なっていた。

屋根と盾と壁に囲まれた楼門の上で、キージャは未だ傷つかず、立っていた。第二射の疲れからか、うなだれ、荒い息を吐いてはいたが、倒れず、まだそこに立っていた。

「王妃! キージャ! 君の妖力がなければ城は落ちるぞ!」

私は王妃の頬を叩いた。彼女の頬は柔らかだが冷たかった。白面の美女は長い睫毛の下の瞳を見開いた。黒い瞳の奥には、まだ緑色の妖炎が幽かに燃えていた。

「スナブ・ランケン、御主か」

赤の魔道士は、妙に冷めた声でそう言った。

「門が破られる。城が落ちるぞ。今一度、妖力線を!」

キージャの答えが返ってくるまでには、暫しの間があった。その間にも、あちらこちらから兵士の叫び声が聞こえ、門は破城槌の攻撃に揺れ動いた。

「もう、無理だ。妾には力がない」

何の表情も浮かべず、どこにも視線を合わさず、クィンヂュ城の王妃はそう言った。そして、銀の輪から手を離し、その場に頽れた。

六

その後の戦いについて、詳しく述べるのは止そう。北門は破城槌で破られた。巨大な甲虫の角から外れた破城槌を、敵軍の兵士たちは抱え直して、人力で門を打ち破ったのだ。

妖力線の迎撃が途絶えると、後続の甲虫兵はやすやすと城壁を乗り越えた。甲虫兵が城内に侵入すると、飛翔兵は巨大な羽虫から城内奥深くに降り立ち、前後から城の兵士たちを挟み撃ちにした。破られた門からは、怒濤のように青い兜の兵士たちがなだれ込み、赤い兜の兵士たちを斬り倒していった。折り重なる赤い鎧の兵士たちの死骸を、巨大な甲虫や舞い降りた蜂のような巨虫が貪り食った。城内には、四肢がばらばらになった死体が転がり、踝まで血に浸る惨状となった。

ウォンラの姿もノウドンの姿も見失った。北門の上にも兵が押し寄せ、私は気を失ったキージャを守って剣を振るった。二千七百年の昔の、大海の彼方の外つ国で、いったい何のために戦っているのか、皆目わからなかったが、ともかく襲いかかってくる青兜の兵士たちを斬り続けるしかなかった。

敵兵が途絶えた間に、ぐったりしている王妃を抱えて私は門を降りようとした。

階段の下に金と青の鎧の男が立っていた。札鎧も兜も金で飾られ、青と金色の縞模様はどうやら虎を模しているようだった。兜の下の細面の顔には髭がなく、なかなかの美丈夫に見えた。

「キージャ、無事か! ビチュクだ!」

敵軍の将を名乗る男は、私たちの姿を認める前にそう叫んだ。その声が敗軍の王妃に力を与えたようだった。私の腕の中でキージャは身を起こし、「ビチュク!」と名を呼んだ。

門の階段を下りて、私とキージャは青と金の鎧の男と対峙した。

「キージャ! 無事であったか! キージャ!」

敵将の声にクィンヂュ城の姫君はさっと顔を上げて、嬉しげな笑みを浮かべた。私の腕の中から逃れ出て、よろめく足でビチュクの青い鎧の胸に飛び込んだ。敵将はキージャを抱きしめ、その腕の中で敗軍の妃は肩を震わせた。

私は、ただ苦い思いでその有様を見ていた。抱き合う二人の足下では、赤い鎧の兵士が怪虫の爪ではらわたを裂かれて死んでいた。引きちぎられた手足や首が幾つも転がっていた。だが、恋する二人には、そうしたものは目に入らないようだった。二人は抱き合い、口づけをかわした。

戦いは一段落したのか、あたりは奇妙に静かだった。血に飢えた雄叫びも、断末魔の悲鳴も聞こえなかった。松明の火が移ったのか、背後の櫓が燃え始めていた。巨大な虫たちが漏らす、ぎーぎーという不快な音が、断続的に聞こえてきた。

「キージャ、その男は?」

ビチュクが硬い声を発した。私に嫉妬でもしているのだろうか。

「ああ、この者は遠い異国よりの旅人です。妾があの奸臣どもに捕らえられそうになったときに、助けてくれたのです。どうか、殿様、寛大なご処置を」

キージャの声は、甘えと媚を含んだ妖しげなものだった。ビチュクはその声にすぐさま応えた。

「名は何と申す。我が姫を救ってくれたとのこと。思いのままの褒美を与えよう」

「褒美など何も要らん。この糞みたいな城から、この糞みたいな戦いから、身を遠ざけたいだけだ。僕は二千七百年の未来から来た。青い鎧の軍勢には、僕を未来に送り返す技を持つ魔道士はいないのか」

青と金の鎧の武将は、しばらく私の言葉の意味がわからないようだった。

「殿様、この者の申すことは真実やもしれません。私を助けたときも、奇怪なことを申しておりました」

キージャはそれから何事かビチュクの耳元にささやき、虎の甲冑の男は、大きくうなずいた。

「お前は遥けき未来よりの旅人だと申すのだな。しからば、様々な知恵も備えていることだろう。我が軍に召し抱え、軍師として相応の処遇をしよう。スナブ・ランケンとやら、我が青き虎の軍勢に加わり、クヮンの地に我らマンチェンの帝国を打ち立てる力となれ! こんな山城をめぐって諍いをしている時ではないのだ! アニャチの帝国が大いなる厄災で滅んだ今こそ、我らは起たねばならぬのだ!」

二千七百年の昔でも、人間の考えることは同じだった。くだらぬ威勢を張り、不毛な争いを起こす。相手を支配したいという下劣な欲望の虜だ。過去に黄金時代はない。人間は大本から十分に愚かなのだ。

「ご免こうむるね。もっともらしい大義なんぞ信じる気はない。この戦いも、その傾城をめぐる争いだろう。貴様らの足下を見ろ! その女の奪いあいで死んだ人間を見ろ!」

ビチュクは一瞬たじろぎ、視線を落としたが、キージャは黒い双眸に鬼火のような光を点して、私を見据えていた。赤い果実のような唇には笑みさえ浮かんでいる。

「ビチュク! 此奴を殺して! 我らの秘密を此奴は黙ってはいない! 外つ国から来たとか未来から来たとか言っているが、アニャチの間諜やもしれぬ!」

キージャは強い口調でそう言うと、ビチュクの頬に両の手を押し当て、その顔を覗き込んだ。こちらからは女の両眼は見えなかったが、向き合うビチュクの瞳には、妖女の瞳から発せられる緑色の光が映っているように見えた。

「おのれ! 我と我が姫を愚弄するか!」

青と金の鎧の武将は、甲高い声で叫ぶと、鞘に収めていた剣を引き抜いた。

「僕を斬っても何にもならないぞ。斬るならその女だ!」

無論、そんな言葉が彼の耳に入るわけはない。東野の民の将は、剣を振りかざし襲いかかってきた。両目には、キージャの緑光が移ったかのような怪しい輝きがあった。

「覚悟せい!」

振り降ろされる刃を剣で受け止めるが、優男に似合わぬ膂力で、私は押された。右に流して、足を狙って反撃したが、かわされる。甲冑を着けていても、身のこなしは素早い。

次の一撃が私の胴を寸断しようと繰り出される。私も軽い革の胴鎧を着けてはいたが、まともに喰らってはたまらない。飛んで避けたが、切っ先が胴鎧の表を切り裂く。

ビチュクは相当の手練だった。十手二十手と打ち合う内に、私は傷を幾つか負った。私の剣も何度か打ち当たったが、鎧に阻まれて傷を負わすには至らない。脇の下や脛を狙うが、甲冑を着た剣術に長けたビチュクは、なかなか隙を見せなかった。

右肩に受けた傷が痛み出した。かなり血が出ている。剣を持つ腕が下がり、防護が甘くなった。

思わぬ出来事がなければ、私は二千七百年の過去で命を落としていたかもしれない。ビチュクの一撃を避け切れないと思ったその刹那、青と金の鎧の男はくぐもった悲鳴を上げて動きを止めた。

胴鎧の真ん中から、血まみれの槍の穂先が突き出していた。ビチュクは自分の腹から飛び出した刃を、信じられないといった面持ちで見つめた。槍はさらに深く押し込まれ、腹から三イート(九十センチほど)も飛び出した。先端にははらわたの欠片のようなものがぶら下がっていた。

「泥田にのたうつ蚯蚓め! その泥まみれの手で我が姫を奪ったつもりか! 断じて貴様の思い通りにはさせぬぞ!」

血と、得体の知れぬ滑る液体にまみれてはいたが、鹿角の兜はまぎれもなくウォンラのものだった。怪虫の下敷きにでもなっていたのだろうか、赤い札鎧からはぬらぬらと光る粘つく液が滴っている。

「東野の蛆虫どもめ! 貴様らの虫けらに負けるウォンラではないわ!」

クィンヂュ城の主は、凄まじい雄叫びを上げると、槍に突き刺したまま敵将の体を持ち上げ、振り回し、燃える櫓に向けて投げつけた。恐ろしい絶叫をあげて、ビチュクは炎の中に落ちた。陸に上がった魚が悶えるかのように、四肢をばたばたと蠢かし、凄まじい叫びをあげたが、その後、すぐに全身を炎に包まれて動かなくなった。

「ビチュク! ビチュク!」

キージャが喉が裂けんばかりの声で叫んだ。炎の中に駆け入ろうとする女を、赤い鎧の男が羽交い締めにする。

「キージャ! 我が妻よ! お前をあの男のもとにはやらぬぞ! お前は儂のものだ! 儂のものだ!」

王妃はウォンラの腕の中でもがいていたが、突然動きを止め、低い笑い声を漏らした。

「妾がお前のものだと! 山の民の王、お前こそ妾のものだ。お前もビチュクも妾のものだ!」

そう叫ぶキージャの体が一瞬強い緑色の光を放った。雷に打たれたかのように、ウォンラは弾かれる。水晶の角が輝き、青みがかった緑の光が、体を這うようにして右手の指先に集まる。黒い双眸は奥に緑光を宿し、恐ろしい眼力で男を睨め付けた。

キージャの指先から真っ直ぐな光条が走り、ウォンラの胸板を貫いた。クィンヂュ城の城主は、呻き声ももらさず倒れて動かなくなった。

女は呆然とした面持ちで倒れた男を見下した。それから、美しい白面を歪ませて、すすり泣いた。嗚咽を漏らし、細い肩を震わせた。そして、私の方に向き直った。

「未来の男よ、妾は一人になった。お前は義心と度胸があり、腕も立つ。未来の知恵もあることだろう」

そう語りながら、静かにキージャは私に歩み寄った。赤く腫れた目には妖力の輝きは見えなかった。信じ難いことに、頼る術をなくしたかよわく美しい女にさえ見えた。

「スナブ・ランケン、妾を今一度、助けてほしい。妾と共にクィンヂュの城を治めてほしい。いや、西の山の民を、東の野の民を治めてほしいのだ。お前の力と妾の妖力があれば、マンチェンの帝国を築くこともできよう。二千七百年の後にも、お前の名は妾とともに史書に記されるに違いない」

キージャは私の胸に頭を預けるようにして、そんな台詞を続けた。シュヌベル大学で魔道書まがいの怪しい書物まで、たくさんの史書を読んだが、自分の名前を見つけたことはなかった。細い指が私の腕をつかみ、指は蜘蛛が這うように首筋へと動いていった。

「妾とともに……」

そうささやくと、キージャは顔を上げた。目の前に煌めく双眸があった。黒い瞳を縁取るように、緑色の妖しの光が輪を作っていた。目を合わせてはいけないことはわかっていたが、それは不可能だった。私はまだ剣を握っていたが、右手にはまったく力が入らなかった。いや、左手にも、体のどこにも、力は入らなかった。

「妾はお前のものだ……お前は妾のものだ……」

その二つの言葉が頭の中で幾重にも谺し、奇怪な呪文のように響き渡った。その言葉が真実なのかどうなのかなど、どうでもいいことだった。その言葉は美しい幻惑的な響きとして、私の頭蓋の中に、全身の肉と骨の中に響き渡った。

恐怖も感じたが、それは蠱惑的で美しく、甘美な恐怖だった。その恐怖に私は身を預けたかった。底なし沼に自ら落ちていきたいという衝動が、全身を支配した。

「……お前は儂のものだ……」

擦れた声が聞こえたかと思うと、腹のあたりに鋭い痛みが走った。目の前のキージャは目を見開き、赤い唇をぽっかりと開いて、惚けたような表情になった。紅唇からよだれが一滴流れ落ちた。

私の胴鎧の腹には、血にまみれた剣先が突き刺さっていた。その剣先はキージャの胴鎧から突き出していた。

「我が妻、お前は儂のものだ。他の誰にも渡さぬ……」

キージャの背後には、土気色の顔をしたウォンラがいた。鎧の胸に開いた穴からは血が流れ出していたが、心の臓は外れていたのだろうか。口からも血を噴き、死人のような顔色だが、まだ、恨み言をいい、裏切り者の妃の背に突き立てた刃を抉る力を保っていた。

傷の痛みが私を正気に戻した。急に力をなくしたキージャの腕から逃れ、後退った。ウォンラは、手にした剣をさらに深く王妃の背に突き立て、「お前は儂のものだ」と言いながら、抉るように動かした。突き破られた札鎧の穴から、大量の鮮血が噴き出した。

「山蛭め! 妾の血を……妾の血を……」

赤の魔道士は、不自然に体をひねり、背後の敵を睨め付けようとした。その動きでさらに傷口が開き、真っ赤な血が白衣を染め、ぬるぬるとしたはらわたがこぼれ落ちた。

「死ねい!」

身を捻ったキージャは緑色の光を点した指先を直接夫の額に突き付けた。白煙が上がったかと思うと、緑の稲光が走り、ウォンラの頭が爆発した。白と赤と桃色の無数の欠けらが、緑の閃光と共に飛び散った。ウォンラの首から上はなくなった。噴水のように血を噴き出して体が頽れる。剣を刺されたままのキージャは、自らの血と夫王の血で、全身を真紅に染めて倒れ伏した。

私の腹の傷はそれほど深くはないようだった。鋭い痛みはあったが、はらわたまでは刺されていない。私はよろめく足で、横向きに倒れているキージャのもとに行き、ひざまずいた。

剣は鍔がめり込むほど女の背中に押し込まれ、血まみれの刃が腹から大きく突き出していた。抉られ広がった傷口からは鮮血が噴き出し、はらわたがはみ出していた。

赤の女魔道士はまだ生きていた。口元からも血があふれ出し、浅く速い息の邪魔をした。

私の姿を認めて、キージャは曇った瞳をこちらに向けた。光を失いつつある黒い瞳の奥に、まだ緑の妖光が見えるような気がして、私は一瞬、身を退けようとした。血まみれの細い指が私の腕をつかんだ。死に瀕した女とは思えない強さだった。

唇が震えて動き、何かの言葉を伝えようとした。だが、唇から吐き出されたのは、血まみれの泡だけだった。こちらを向いていた頭ががっくりと垂れ、瞳は当て所ない空に向けられたままとなった。血まみれの指だけが、氷漬けになったように私の腕をつかんでいた。傾城の美姫は死んだ。

急にあたりの音が押し寄せてきた。櫓の燃える轟々という音、兵士たちの怒号、悲鳴、怪虫のたてる奇怪な音、そういった音が堰を切ったように身を包んだ。

「戦いを止めい! 止めるのだ! ウォンラもビチュクも死んだ! 妖女キージャも死んだ! 剣を収めよ! 矛を収めよ! 野の民も、山の民も、戦は終わりだ! 殺し合いを止めるのだ!」

聞き覚えのある声が、そう叫んでいた。見れば、無数の矢の突き立った北門の上に、ノウドンの姿があった。衣はずたずたに裂け、全身血にまみれていたが、捩じくれた木の杖を高く振り上げ、大音声をあげていた。

「北門の下を見よ! 野の将ビチュクも山の将ウォンラも死んだ! そして邪悪なる妖女キージャも死んだのだ! この戦はキージャによって引き起こされたものだ! この悪魔の女が山の民、野の民の将をたぶらかし、我らを戦に導いたのだ! だが鬼女は死んだ! 我らは元々一つの民、マンチェンの民だ! 争う意味は一つもない。野も山も一にしてこそ、マンチェンの民だ! 南からの報せを聞いているか、クヮンの民が帝国を再興させようとしているぞ! 再び大厄災の前のように、アニャチの帝国が興ろうとしているのだ! 頸木に繋がれたいものは誰だ! アニャチの頸木を欲する者はいるか! 今すぐ我が杖でその頭蓋を砕いてみせよう! 聞け! 妖女キージャは死んだ! 今こそマンチェンの興る時だ!」

北門の下には大勢の兵士たちが集まっていた。赤い鎧の者も、青い鎧の者もいた。戦に倦み疲れた顔が、黄の魔道士の声を聞いて輝きを取り戻していく。

私はまだ腕をつかんでいるキージャの死骸をかき抱いたまま、その様子を見ていた。黄の魔道士ノウドンの力は、治癒の魔術と薬草の知識だけではないのかもしれない。言葉の魔術こそが、老魔道士の最大の力なのだろうか。

「マンチェンを一つに! マンチェンは一つだ!」

門の下の人波の中から大きな声が起こった。見れば、片足の料理人インハンが死体の山の上に立ち、手に持った包丁を振り上げていた。

「妖女は死んだ! 今こそマンチェンは一つだ! クヮンの地に我らが帝国を!」

インハンの人好きのする穏やかな顔は一変していた。血走った目を大きく見開き、唾を吐き散らしながら、絶叫した。

「マンチェンを一つに! 我らが帝国を興せ! 見ろ、俺の足を! この足はアニャチの犬どもが噛み切った! クヮンの民に死を! クヮンどもの足をこの足に継げ! マンチェンを一つに!」

兵士たちの声は山鳴りのようだった。「マンチェンを一つに!」という言葉が野火のように広がり、北門下の兵士たちだけでなく、クィンヂュの城全体から、低く響き合う声が、その言葉を唱えた。

「マンチェンを一つに! マンチェンを一つに!」

二千七百年前のアニャチ帝国北辺の戦の事情など、知る由もなかったが、その言葉の唱和には呪文のような力を感じた。そう、呪文だ。正気の言葉ではないのだ。民を一にし、戦に駆り立てる言葉など、正気のものであるはずはない。

「マンチェンを一つに!」

夢幻のように繰り返されるその言葉を聞くうちに、ひどい胸苦しさが襲い、吐き気を催した。

私は腕にからみついているキージャの指を一本一本のばして引きはがした。血まみれの女の死顔はなお美しかったが、もうどこにも生気のかけらは見られなかった。

ノウドンの扇動の魔術はなおも続いており、勇ましい言葉が北門の上から城内に発せられていた。言葉の区切りには、「マンチェンを一つに!」という兵士たちの合唱が夜空に響き渡った。

キージャの死骸のすぐ脇に持ち手を失った弓と矢筒が転がっていた。私はほとんど無意識の内に弓と矢を拾い上げた。誰も私を見ている者はいなかった。数百の赤と青の鎧の兵士たちは、門上の黄の魔道士の方を振り仰ぎ、言葉の魔術に酔い痴れていた。

私は弓を引き絞った。マンチェンの民に恨みがあるわけでもなく、アニャチの帝国に組したいわけでもなかった。ただ、この場の異様な雰囲気、気狂いじみた高揚感がたまらなく嫌だった。人々を新たな戦に煽動する奴に言い知れぬ嫌悪を感じた。

私は矢を放った。燃える櫓の明かりを受けて、黒い夜空の中を朱の線が飛んで行くのが、見えた。

矢は外れた。黄の魔道士の肩をかすめて、背後の闇に消えた。

無数の赤と青の兜の下の目線が、こちらに集まった。ノウドンが私を認め、しわの多い顔に皮肉な笑いを浮かべたような気がした。

「見よ! マンチェンに仇なす異国の男だ! 妖姫キージャを救った男だ! 我らが帝国の最初の贄とせよ!」

治療を生業とするはずの黄の魔道士は、ひび割れたような大音声でそう叫んだ。

その後のことはよく覚えていない。押し寄せてくる赤と青の鎧の兵士たちを、ひたすら斬りまくった。刃が折れれば、転がる死骸から剣を拾い上げ、次の敵に斬りつけた。

腕は軋み、体は鉛のよう、耳には「マンチェンを一つに!」という声がうわんうわんと谺し、頭の芯までその声で痺れていくようだった。ぼやけた視界の中に青と赤の甲冑が幻のように跋扈し、私は血まみれの剣を振るい続けた。何度も斬りつけられ、その度に鋭い痛みが走ったはずなのだが、すべては夢幻の中で繰り広げられる影絵芝居のようだった。

視界を両断するように、鉛色の刃が振り下ろされてきた。青と赤の光が炸裂し、混ざり合い、鮮やかな紫色の閃光となった。そして、何もわからなくなった。

七

鳥のさえずりと、鋭い曙光で目が覚めた。薄青と薄紫の夜明けの空が広がり、茜色の東雲から金色の陽光が差し込んでいた。

私は叢の中に横たわっていた。身を起そうとすると、体中に痛みが走った。体中の肉と骨が軋んでいるようだった。それにあちらこちらに鋭い傷の痛みがあった。

身を起すことができなかったが、どうやら左腕を差し上げることができた。乾きかけた血が指先までこびりついていた。

右腕も持ち上げようとしたが、重くて思うようにはいかなかった。ようやく胸の前まで持ち上げてみると、私の右手は剣を握っていた。重くて刃が鈍そうな古い形の剣だ。

右手も剣も血まみれだった。指は強ばり、血で柄に貼付けられたかのように動かない。

目をつぶり、しばらくそのまま横たわっていた。朝日の温もりと鳥たちのさえずりが、ゆっくりとこびりついた血を溶かしていくような気がした。

「あんた、どうしたかね」

短く息を呑む音の後に、心配そうな声が聞こえた。私は剣を構えようとしたが、思うように腕は動かなかった。目を開くと、少し離れた所に女がいた。継ぎ接ぎだらけの野良着を着て、竹の籠を背負っている。色褪せた薄青の布で髪と頬を被っている。山菜摘みにでも来た農婦だろうか。

頬被りの下の顔を見て、私は全身が固くなるのを感じた。切れ長の黒い目と小さな赤い唇の端正な面立ちは、クィンヂュ城の妖姫にそっくりに見えた。

「あんた、こんなところでどうしたかね。山犬にでも襲われたかね。大丈夫か」

女には何の害意もなく、ただ私の姿に驚き、気遣っているようだった。よく見れば、確かに目鼻立ちは似ていたが、日に焼けた彼女の顔にはキージャのような毒気はどこにもなかった。

周りを見回すと、門も城壁も櫓も何もなかった。草深い山の頂きには幾重にも梢が重なり、朝日を美しい斑模様に作り替えていた。

複雑な光の斑紋の中に、灰褐色の石がところどころ顔を出していた。かろうじて人の手が加わったとわかるその石塊が、かつてここにクィンヂュの山城があった唯一の証だった。私は二千七百年の夢から覚めたのだろうか。

私は女の手を借りて立ち上がり、幾度も支えてもらいながら、山道を下った。彼女は私が山を越えて向かおうとしていた村の住人だった。

草葺きの小さな家が段々畑の中に何軒か並んでいた。私は彼女−ミジャという名だった−の家に厄介になった。山裾の狭い土地に並ぶ家々の中では、一番大きな家のように見えた。家の周りには崩れかけた土塀があり、母屋の裏には壁の剥げ落ちた蔵があった。

初老の両親、それに齢八十になるという祖父が彼女の家族だった。私は傷の手当をしてもらい、眠った。目が覚めるとすでに陽は暮れかかり、家の中には朱の残光が差し込んでいた。夕餉と白い酒を振る舞われた。まだ半ば夢見るような心地で、私は問われるままに荒城の夜の奇怪な体験を語った。

囲炉裏の炎に淡く照らされた煙くさい部屋で、一家は私の話に聞き入った。ミジャの両親は話が進むにつれ、いささか渋い面持ちになった。ミジャは無表情だった。

老人は、いささか耳が遠いのか、身を乗り出すようにして私の話を漏らさず聞き取ろうとした。語り終えると、老人は満足げに何度もうなずいた。

「クインヂュの荒城には、古より不可思議な言い伝えが数多ある。月の夜には合戦の音が聞こえる、緑色の怪光が夜空に向かって放たれる、白面の女怪が男を石積みの中に引きずり込む……。数え上げれば切りがない、無数の怪事が起こる所なのだ。ミジャ、あれを持ってきなさい」

老人が孫娘に命じると、夫婦はさらに苦い表情になった。

ミジャは別の部屋に行き、ぼろぼろの繻子に包まれた物を持ってきた。彼女はそれをうやうやしく、祖父の前に置いた。

「旅のお方よ、御前がお城で不思議な出来事に出会い、当家の娘と会い、ここに逗留するとは何という奇遇だろうか。これを見よ」

老人は震える手で、歳月に蝕まれた繻子の包みを開いた。

「御前はこれに見覚えがあるまいか。これこそは、当家に伝わる家宝、鬼姫の角でござる」

私の目はぼろぼろの絹の中から現れたものに吸い寄せられた。

「これは……これはあの女の、キージャのあの兜の……」

昨夜見たばかりのものなので、見間違えはなかった。水晶のような透き通るものでできた一本の角。随分と傷つき、曇り、黄ばんでさえいたが、それは妖力線で奇怪な軍勢を迎え撃った女の、赤い兜の前立てに違いなかった。

「そうか! これはキージャのものなのだな! これは真実の宝なのだな! お前たち、見ろ! これは、これは鬼姫キージャの残した真の遺物なのだ! 我らはマンチェンの魔道士の血筋なのだ!」

老人は興奮して唾を飛ばし、そう言った。透き通る角を持つ手が激しく震えた。

「これで、再びマンチェンの国を興すことができる! アニャチの犬どもに目にもの見せてくれようぞ! ミジャ、お前は赤の魔道士キージャの生まれ変わりだ! その目だ! その目だ! その目の中に緑の炎が見える!」

老人は立ち上がって大声をあげた。それに応えるかのようにミジャもふらふらと立ち上がり、老人はミジャの肩をつかんで激しく揺さぶった。

「親父殿、止めろ、止めるんだ」

父親が老父を娘から引き離し、母親が青白い光を放つ水晶の角をもぎとった。老人は急に体の力が抜けたようになり、膝をついた。母親が肩を支えて奥の部屋に連れて行った。

「妙な所を見せてしまった。悪く思わんでください。親父殿は耄碌しているんだ」

父親は日に焼けた厳つい顔にしわを寄せ、悲しげな表情を作った。

「お城は昔からおかしなことが起こる所だし、うちは古い家だから、ご先祖様は魔道士だったとかいう言い伝えもある。だが、蔵からあの水晶の角を見つけてから、親父殿はおかしくなっちまった。うちは大昔の魔道士の家系だ、いずれ時がくれば帝国を滅ぼして、マンチェンの国を再興するとか、戯言を言い出した。挙げ句の果てはミジャが鬼姫の生まれ変わりだと言い出す始末だ」

奥の部屋からは老人の呻くような声がまだ聞こえていた。母親がなだめている声もわずかに聞こえた。

「すまない。世話になった上に、ご老人には毒になる話をしてしまったようだ」

私が詫びると父親は苦笑いを浮かべた。

「いや、お前さんのせいじゃない。城跡は悪い場所なんだ。妙なことが起こる場所だ。ミジャ、お城にはもう行くな。あそこまで行かなくても、いくらでも穫れるだろ」

娘は父親の言葉に「はい」と答えたが、その口調にはどこか不服そうな響きがあるように思えた。

「これは俺が明日、お城に行って埋めてくる。鬼姫も形見がお城に戻れば少しは治まるだろう。ミジャ、しまっておけ」

娘はもう一度「はい」と言うと、水晶の角を繻子に包んだ。囲炉裏の炎が揺らめいて、彼女の顔に深い影を作った。黒い瞳の中に、緑色の光が一瞬宿ったように見えたのは、まだ私が遠い過去の奇怪な幻影に取り憑かれていたからだろうか。

私は翌朝出て行くことを告げ、部屋を宛てがわれた。夜中に何度か、老人のものらしい声が聞こえた。何と言っているのかはわからなかったが、夢うつつのうちにその呻き声は「マンチェンを一つに!」と叫ぶ黄の魔道士の声と重なり合い、唱和する兵士たちの声が頭の奥から沸き出してきた。その度に私はひどく汗をかいて目を覚ました。

何度目かに目を覚ましたとき、部屋には人影があった。外は白み始めているのか、木枠に薄紙を貼った窓が青く見え、その前に細い人影が浮かび上がっていた。

ミジャだった。白い長衣のような服をまとい、結っていた髪を長く下ろしている。胸の前には件の兜の角飾りを握りしめている。日に焼けていたはずの顔が奇妙に青白く見えるのは、その水晶のような角が仄白く光を放っているからだろうか。

「そこで何をしている」

掠れ声が自分の声ではないかのように聞こえた。

「ランケン殿、私を連れて行ってください。私を……」

ミジャはそうささやいて横たわる私の隣に身を寄せた。

「私はもうこの山里の暮らしにうんざりしているのです。ランケン殿は放浪の旅暮らしとのこと。私をこの村から連れ出してください。ねえ、ランケン殿……」

ミジャは滑るような吐息とともに、私の首に腕を絡ませ、耳元でささやいた。

「私を連れて行って……。私はあなたのもの、あなたは私のもの……」

水晶の角は青白い輝きを増し、ミジャの黒い瞳を緑色の小さな炎が揺らめきながら縁取っていた。

「妾はお前のもの……お前は妾のもの……」

二千七百年の時間を超えて、ささやき声は重なりあい、呪文となって私の脳髄に染み入ろうとした。

目は見開いているのに、仄暗い部屋の中にクインヂュの城の有様が重なり見えた。燃え盛る櫓、城門の上で兵士たちを煽動するノウドン、槍や剣を振り上げ叫ぶ兵士たち、その足下に無数に転がっている無惨な死体、白い顔を血に染めて死んでいる傾城の美姫。

私は重い体に何とか力を込めて、迫る女を突き飛ばした。太古の剣は寝床の脇に置いてあった。私は震える腕で、剣をミジャに突きつけた。

「その水晶の角を渡せ! さもなくば腕ごと斬る!」

ミジャは起き上がると、美しい顔に不敵な笑いを浮かべた。

「スナブ・ランケン、妾はお前を待っていたのに……」

女の双眸に燃える緑の炎は黒い瞳を喰い尽くして、まるで二つの翠玉が眼窩に埋め込まれて輝いているようだった。

「妾はお前のような男が欲しいのだ……」

ミジャ−いやキージャと言うべきなのだろうか−の言葉は途中から、明瞭な意味をなくし、奇怪な呪文と化していく。胸の前の水晶の角からは青白い光が女の体にまとわりつき、ゆっくりと差し上げた右手の人さし指には、針先のように鋭い緑の光点が現れた。

私は剣を振るった。ミジャは悲鳴を上げ、胸元を抑えてうずくまった。水晶の角は部屋の隅に転がった。どうやら腕は斬り落とさずにすんだ。

私は女を抱き起こした。白い寝衣の胸元が裂けて血が滲んでいたが、傷はごく浅いようだった。虚ろな目にも力ない指先にも妖気の光は失せていた。

ミジャを布団に寝かせると、私は部屋の隅でまだ青白い光を放っている水晶の角を拾い上げた。それは氷のように冷たく、しかも異様なことに、まるで心の臓のように脈打っていた。敷布を裂いてそれを幾重にも包み、光も脈動も漏れないようにした。

私は静かにミジャの家を出た。どこかの傷口が開いて痛みが走ったが、ともかくこの一件を終わりにしなければならなかった。

城山を背にして私は細い道を歩いた。村を出る頃には朝焼けが東の空を真っ赤に染め上げた。黒々とした山のまわりを取り囲む赤い雲は、血まみれの死骸の群れのように見えた。

しばらく行くと、川があった。ぐらぐらする古い木橋が架かっていた。流れは急で岩にぶつかった水があちこちで白い飛沫を上げていた。川は城とは反対に向かって流れていた。私は橋の真ん中から、水晶の角飾りを川に投げ入れた。それはすぐに急流に呑まれて見えなくなった。

傷は痛んだが、私は次の村を目指して足を速めた。