川は確かに勢いよく濁った水が流れていたが、橋は見た目には問題なさそうだった。だが、橋守りがそう言うからには、何かが起こる危険があると思うしかない。数日来の雨は今朝から止んでいたが、ちょうど村に入った頃からまた降り出し、いささか疲れていた私には、入口を塞いでいる丸太の柵を乗り越えてまで橋を渡る気力はなかったし、川向こうのクロノアの街に急ぐ理由もなかった。

橋のこちら側はホーツァムという小さな村だった。橋の袂のささやかな川湊のまわりに家々が並んでいる。宿屋は〈鹿笛亭〉一軒しかなかった。

〈鹿笛亭〉は、他の家々と同様に石積みの土台の上に頑丈な木組みで建てられており、正面の漆喰の壁には、大きな角を生やした鹿の絵が描かれていた。

毛皮の胴着を着た中年の主らしき男は、私が入っていくと申し訳なさそうな顔をして言った。

「生憎と今日は部屋がふさがっておりまして……」

「橋が渡れないんだ。宿はここしかないのだろう。相部屋でも窮屈でもかまわない」

「相済みませんが、今晩はちょいと……」

「雨の中で野宿は勘弁だ。物置でも納屋でもいい」

主は食事の用意ができないとか、幾つか言い訳めいたことを口にしたが、私は何とか押し切ることに成功した。

「仕方ありませんね。古い蔵でよければ、お泊めいたしましょう」

主は分厚い宿帳を取り出して私に差し出した。蔵に泊まる場合でも書くのかと思ったが、「スナブ・ランケン、サンジェリィ」と書き込んだ。主はいぶかしげに私の顔を見たが、何も訊かなかった。

主人が「トーリュム」と呼ぶと、帳場の奥から、まだ若い丸顔の娘が出てきた。ふくよかな体を白い花の刺繍で飾られた薄黄色の服で包み、伸ばした黒髪を背中に編んで垂らしている。赤い頬と笑窪が愛らしかった。

「トーリュム、お客さんを案内しておくれ。申し訳ないのだが、蔵にお泊めする」

娘の顔に一瞬戸惑いの色が浮かんだような気がした。人を泊めるような場所ではないのだろう。だが、雨の森で一夜を過ごすよりは増しには違いない。私は娘の後をついて宿の奥へと進んだ。

「お客さん、どこから来たんだ」

トーリュムという娘が朴訥な口調で話しかけてきた。

「ああ、西の方だ」

「じゃあ、ヴァルマーントの山の方からか」

「まあ、そんなところだ」

「どこへ行くんだ」

「サンジェリィだ」

娘は驚いて振り返った。見開いた茶色い丸い目が鹿の目のように見えた。

「そりゃ、大変だ。旅商人に聞いたことがあるけど、サンジェリィって西の地の果てのでっかい都だろう。たどり着く頃には爺様になってるぞ」

「生きているうちに着けるように祈っていてくれ」

「はあ、大変なことだね」

トーリュムは半ば呆れたようにそう言った。

宿は廊下の右手に部屋が並んでいて、出入りする客と何度もすれ違った。多くは足止めを食った旅の商人だろうか。クロノアはそこそこ大きな街だと聞くので、この宿はそこへ行き来する人々で賑わっているのだろう。

廊下の左側には広間があるようだった。半開きの扉から見たところでは、真ん中に炉が幾つも切られて、まわりに低い卓子が並んでいる。広間の向う側には大きな板戸が並んでおり、天気が良ければ庭に向かって大きく開くことができるようだった。

突き当たりを左に曲がり、少し行くと庭に出た。広間の前の庭はあまり手入れをしている風ではなかったが、赤や黄色に染まった木々の葉が美しい。ヤガホック川から引き入れたのか、小さな水流と池があった。

「あー、雨が上がってよかった」

トーリュムは半ば枯れた庭草の中に踏み出した。庭の端には納屋らしき建物が二三軒並んでおり、私はその内の一番奥にある建物に案内された。

他の建物は木造の粗末な小屋のようなものだったが、奥のそれは漆喰塗の小振りだがしっかりした建物だった。白い壁の上の屋根は寄棟で灰色の石瓦葺き、幾らか瓦が落ちたり、壁にひび割れも見え、古い建物ではあるようだった。

木の扉には鍵などは掛かっていなかったが、娘は中に入るのを躊躇うように、扉の前で立ち止まった。首から下げた小さな木の人形に触れ、口中で何事か呟いた。それから、そっと扉を開き、中の様子を伺うような仕草をした。ようやく、安心したのか、娘は蔵の中に入った。

後について薄暗い中に入ると、埃と黴の臭いに混じって、何か別の臭いがした。何かが焼けて焦げたような臭いのようにも感じられたが、すぐにわからなくなった。

トーリュムは燧で蝋燭に火を点した。床は板張りになっており、四方は塗り壁で囲まれている。明かり取りと通風のための小窓が幾つかあったが、雨のせいか鎧戸は閉まっているようだ。

扉の前には擦り切れた古い敷物が敷かれていた。手前には冬に備えて薪の束が山になっている。奥には棚が設えてあり、埃をかぶった行李や長持ち、ひび割れた大瓶や古びた器などが並んでいた。

「こんなところですまないね。ああ、ここに古い毛布がある。悪いけど、これを使っておくれ。食事は何とかするよ。できたら、ここに運ぶから、待っててくれ」

トーリュムは毛布の埃を外で払い、私に手渡した。そのまま母屋の方へ戻ろうとしたが、振り向いて曖昧な言葉を口にした。

「何かあったら、言っておくれ」

「何かって、なんだい」

宿の娘は、赤い唇を噛んで、少し困ったような顔をした。

「何かって、何かだよ。用事とかさ」

娘はそれだけ言うと、踵を返し母屋へ戻った。

私は敷物の上に寝転がり、開いたままの戸口から庭と宿の建物を眺めた。灰色の空からは、また小雨が降り出し、色づいた葉と枯れた庭草を濡らしている。母屋の煙突から薄い煙が上がっていた。

寝転がったまま反対を向き、蔵の中に視線を巡らせた。漆喰の壁は内側でもあちこちでひびが入り、剥がれ落ちているところもある。上を見れば、天井はなく、太く黒い梁が剥き出しになっている。梁が黒いのは、古びているからだけではなく、焼け焦げの跡もあるような気がしたが、戸口から入ってくるぼんやりとした陽の光と、弱々しい蝋燭の明かりだけでは、よくわからなかった。

雨を凌げた安堵と疲れが、睡魔となって私に襲いかかってきた。娘の奇妙な態度は気になったが、とりあえず、この魔物と戦う理由は今はなかった。

どこからか、呻き声が聞こえてきた。一人、二人ではない、大勢の人間の苦しげな声が重なって谺するように聞こえてくる。苦悶に満ちた重苦しい呻き声が右からも左からも私を取り囲むように聞こえる。

辺りはやけに暗かった。もう陽が暮れたのだろうか。体がひどく重く感じる。何とか上半身を起こして、周囲を見回すが、蔵の中は灰色の闇に包まれていた。扉が閉まっているようだ。蝋燭は消えてしまったのだろうか。

蔵に入った時に感じた異臭を、再び、今度はずっと強く感じた。焦げ臭いにおいが鼻孔に入り込んでくる。どこかで何かが燃えているのか。

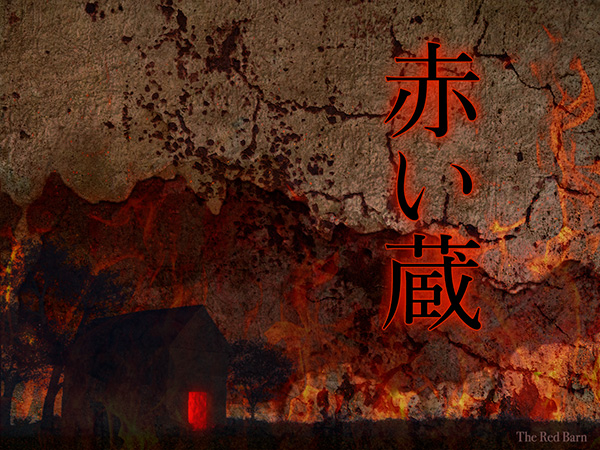

赤い光が見えた。蔵の奥の方の壁が赤い光を放っている。壁の下部が燃えるように赤い。赤い光は次第に上の方へ、四方へと広がり、壁自体が燃えているかのように赤くゆらゆらと蠢きながら光を発する。

それに伴って呻き声も強くなる。低く高く、時には悲鳴のようになり、幾つもの声が折り重なって蔵の中をぐるぐると走り回る。はっきりとわかる声が時折混じる。声は「熱い!」「出してくれ!」と叫んでいるように聞こえる。

突然、凄まじい熱を感じた。赤く燃える四方の壁から、朱の炎の舌が噴き出す。このままでは焼け死んでしまう。髪がちりちりと音をたてて焦げている。立ち上がり、外へ逃げ出そうとするのだが、体は言うことを聞かない。鎖で縛られているかのように燃え上がる蔵の壁を見ていることしかできない。

蔵の奥の壁が音をたてて崩れ落ちるのが見える。燃える壁の中から、何かが出てくる。揺れ動く黒い影、熾火のように燃える人間のような輪郭。幾つも幾つも、それが出てくる。崩れた燃える壁の中から、松明のように燃える人の姿が現れ、私に近づいてくる。堪え難い熱気が迫ってくる。

凄まじい恐怖が体の中で爆発した。

「ここから出してくれ! 熱い! 熱い!」

今度の声は自分の声だった。

気がつくと、私は冷や汗をかいて蔵の中に横たわっていた。陽はまだ完全には暮れておらず、青い夕闇が辺りを包んでいた。

蝋燭は消えていた。眠っている間に腕で倒してしまったのだろうか、左手が少しひりひりと痛んだ。その火傷のせいで恐ろしい夢を見たのだろうか。

体は無事に動いた。私は手持ちの燧を取り出し、蝋燭に火を点した。蔵の壁は赤く光ってなどおらず、恐ろしい呻き声も聞こえなかった。幽かにものが焼けるような臭いだけは感じた。

蝋燭を手にして蔵の奥の壁を調べた。夢の中−なのだろうか−で、最初に赤い光が見えた辺りだ。赤光は見えなかったが、隅の壁が一イート四方ばかり、剥がれ落ちていた。壁が剥がれているところは他にもあるが、ここは入った時から剥がれていただろうか、記憶は定かではなかった。

剥がれ落ちたのは上から塗り直した部分のようで、その下から古い壁が顔を出していた。黒ずんだ灰褐色の荒い壁土に何かが刻まれていた。文字のように見えた。

蝋燭の炎を近づけると、かろうじて読み取ることができた。古いウォモレン(共通語)で、「この怨念を……」と書いてあるように思えた。少し離れた別の部分は「ジーフェルに報いを」と読めた。他にも東部の呪術師が使う呪文めいたものも記されているようだったが、読み取ることはできなかった。

他にも何ヶ所か新しい壁が剥がれているところに明かりを近づけてみると、やはり恨みや怒りに満ちた言葉の切れ端や、呪文らしき文言を見てとることができた。

私は蝋燭を手にして戸口の前に立ち、蔵の中全体を見渡した。離れてしまえば光は届かず、壁の幽かな文字の痕跡など見えるはずもなかった。

だが、奇怪なことに怨念を書き連ねた言葉は、かえってはっきりと浮かび上がってきた。暗い蔵の四方の壁が、仄かに赤く染まり、その中に黒い歪んだ文字が幾つも幾つも浮かんでくるのだ。恨み、憎しみ、怒り、それに苦痛と悲嘆に満ちた言葉が、蔵の壁一面に浮かび上がり、そこからまたおぞましい呻き声が幾重にも重なりあい、聞こえてきた。

怨念の声は高まり、焦げ臭いにおいが強まり、熱気が押し寄せる。赤い壁の中で黒い文字が絡み合い、もつれ合い、歪んだ黒い人間の姿となっていく。

私は耐え切れず、蔵から庭に飛び出した。雨は止んでいたが、ぬかるんだ庭土に足を取られて転んだ。濡れた枯れ草や落ち葉の感触で、幾らか正気に返った。

蔵は青黒い空を背にただ黒々と建っていた。戸口の黒い四角の中には、赤い光も黒い人の姿も見えない。呻き声も聞こえてはこなかった。

私は蝋燭を手にして、もう一度蔵へ戻った。恐る恐る覗いてみるが、怪異の姿はなかった。

宿の娘は「何かあったら、言っておくれ」と言っていた。私はわずかな荷物と剣をつかむと、母屋の方へ向かった。蔵の中でもかまわないとは言ったが、朝まで怨霊と過ごすことを呑んだ覚えはない。考えてみれば、広間に泊めてくれても良さそうなものだ。

母屋に近づくと、広間の前の板戸が音をたてて押し開けられた。中から黄色い光が漏れてくる。人の声もする。夕食の時間になったのだろうか。

「ゲフェル様、雨も止みましたぞ! 明日にはクロノアの御館に帰れますでしょうぞ。おお、月も出ていますぞ」

広間から体の大きな男が庭に出てきて、雲の切れた空に浮かぶ三日月を指さした。腰には剣を差しているようだ。他の板戸も何人かの男たちが開き、庭には広間の明かりが広がった。

炉に火が入っており、肉の焼ける匂いが漂ってきた。何人かの男たちは手に杯を持っている。金釦や派手な刺繍飾りのついた狩装束姿で、狩りといっても近郷の狩人というわけではなさそうだった。先刻、廊下を通った時には見かけなかった連中なので、私が悪夢に苛まれている間に御到着だったのだろう。

足元がふらつき気味の者もおり、調子の外れた野卑な歌を歌っている者もいた。この連中と同席するのなら、亡霊の出る蔵で寝た方が幾らか増しだろうか。

最後に庭に出てきた男はけばけばしい緑と金色の狩装束で、頭の上に小さな金の冠のようなものを載せていた。髪は黒く、まだ若いようだが、澱んだような目と弛んだ顎、それに大儀そうな仕草のせいで歳はよくわからない。

「明日は何としても橋を渡れるようにするのだ。人柱でも立てさせるか。ビーグフラッド、明日の朝、早速用意せよ」

ひどくつまらなそうに男は言った。

「おお、ゲフェル様、それは良きお考えかと。一人二人、村に放り込めば、街の連中も血相変えて橋の修繕にかかることでしょう」

ビーグフラッドと呼ばれた大柄な男が体躯に似あわぬ追従笑いとともに答えた。

「ふむ、このゲフェル・セス・アムヘルズがクロノアの領主であることを思い知らせてやらねばならぬ。百年振りにアムヘルズ家がこの地を治めるのだ。虫けらどもの命はこの儂がいつでも捻りつぶせることをわからせる必要がある」

ゲフェルという男は不快極まりない台詞を吐くと、杯の酒を飲み干した。側にいた別の小柄な従者が酒を注ごうとしたが、ゲフェルは苛立った様子で注がれた酒を従者に浴びせた。

「ふん、この宿には女はおらんのか。女を呼べ、すぐにだ」

私は母屋に入り、廊下を抜けて帳場に急いだ。葡萄酒の小樽を持った使用人らしき男や重なった皿を抱えた女中が忙しげに行き交っている。広間の騒ぎに不安げな面持ちで部屋から顔を出している者たちもいて、使用人が小声で部屋に戻るように話していた。

「亭主、この宿はどうなっている?」

〈鹿笛亭〉の主は帳場で四五人の女に囲まれていた。女たちは派手な化粧をして、胸元の大きく開いた薄手の衣裳をまとっている。その手の商売の女たちと見えた。主が気を回して集めたのだろうか。

主人と女たちは難しそうな顔をして小声で何か話し込んでいた。女たちの表情には張り詰めたものがあった。裏口にいた若い男が主の言葉に無言でうなずくと、外へ走り出していった。

主は私の姿を認めると、いささか迷惑そうな顔になった。

「お客さん、悪いけど今立て込んでるんだ。領主様が狩のお帰りに急にお立ち寄りになられてね。食事は蔵の方へ持って行かせますよ。ほら、おまえたちは広間の方へ行くんだ。お声が掛かる前に行くんだよ。手筈通りにな」

女たちは長い服の裾を持ち上げて、帳場から出ていった。こちらを見て、慣れた作り笑いを浮かべる者もいたが、おざなりが過ぎる気もした。

「あれが領主か。苦労が多そうだな」

主は少し厳しい顔つきになった。

「お客さん、蔵で食事を待っててくれんかね。見た通り、立て込んでいるんだ。それと、領主様は大変気難しいお方だ。間違ってもかかわり合いになっちゃなりませんよ。おい、ターツキン、広間に酒をお持ちするんだ」

主が忙しいのは間違いなかった。私は広間脇の廊下に戻ったが、中からは女たちの嬌声と男たちの下卑た笑い声が聞こえてきた。廊下に顔を出していた他の客たちは、みな部屋に引っ込んだのか、姿はなかった。廊下に点いていた明かりは皆消えており、小窓から漏れてくる広間の光が、暗い廊下に四角い絵模様を作っていた。

庭の端を通り、蔵へ向かった。戸口から覗いてみても特段変わった様子はなかったが、どうにもここで寝る気にはならなかった。隣の納屋でも雨露は凌げるだろう。

敷物を持っていこうかと丸めていると、背中から声がした。

「お客さん、何をしているんだ。食事を持ってきた。広間が騒がしくてすまないね」

トーリュムが食事を載せた丸い盆を持って立っていた。

「悪いけど、煮豆と魚の薫製だけだ。薫製はうまいけど、葡萄酒は酸っぱいかもしれない」

「ありがとう。ところで、隣の納屋で寝たいんだ。どうも、この蔵は具合が良くない気がしてね」

娘ははっと身を固くして、盆の上のものを落としそうになった。私は彼女に手を添えて盆を床に置くと、木の椀に入った葡萄酒を一口飲んだ。トーリュムは正直だった。

「お客さん、何か見たんだね。だから、言ったんだ、蔵は良くないって。でも、父様は信じないし、それに今晩は……」

丸顔の娘は何か言いかけたが、すぐに話題を蔵の怪異に戻した。

「あたしも一度だけ見たことあるんだ。陽が暮れてから、蔵の中に赤い光が見えて、それから気味の悪い声がした。だから、陽が沈んでからは普段はここには近づかない。お客さんも、赤いのを見たか? 声も聞いたのか?」

「まあ、そんな感じだ。あまり、気分のいいもんじゃないね。納屋でも寝られるだろう」

娘に詳しい話をするのは止めておいた。ただ、怖がらせても意味はない。娘もそれ以上、聞こうとはしなかった。

納屋は土間で、農具などがごちゃごちゃと置かれていたが、かろうじて敷物をしくぐらいの場所はあった。板壁は隙間だらけで、明け方はいささか寒いかもしれないが、奇怪な炎火に苛まれるよりは増しというものだ。

「トーリュム、この宿はいつからここに建っているんだい?」

「父様で五代目だ」

「そうか、百年くらい前に何か大変なことはなかったかい。大火事とか」

「さあ、昔のことは爺様に聞くといいんだけど、去年死んじまって土饅頭の中だ。父様は今晩は忙しい」

「そうか、君は幾つだ」

「十四だ。あたし、もう行かなくちゃ。父様にすぐに戻ってこいって言われてる」

「わかった。ありがとう。葡萄酒も不味くはないさ」

トーリュムは少しだけ笑うと母屋の方へ戻っていった。

土間の上にしいた敷物に座り、煮豆と薫製を食べた。薫製は魚で、いささか塩辛かったがうまかった。ヤガホック川で捕れたものだろうか。

蔵の怪異も気になったが、広間の方も気になった。横暴な領主は世界を巡る旅の間に、幾らでも目にしてきたが、だからといって、不快な気分が治まるわけではない。帳場での主人らの様子も気になった。女たちはどんな手筈を言い含められているのだろうか。トーリュムが言葉を濁したのは蔵の怪異のことだけではなかった。

酸っぱい葡萄酒を飲み干したちょうどその時、女の悲鳴が聞こえた。

私は剣を手に母屋の方へ走った。声は広間の方から二度三度と聞こえてくる。遊女のものだろうか。私にはそうではないように聞こえた。

暗い廊下には十人ばかりの人影が見える。どこから現れたのか、使用人だけではなく、客というわけでもなさそうに見えた。皆、広間の扉の影に身を潜め、中の様子をうかがっている。手には短剣や大振りの山刀を手にしていた。その中に宿の主の姿もあった。

私に気づいた主は渋面を作り、仕草で静かにするように伝えた。私は主人の肩越しに広間の中を覗き込んだ。

「娘、領主のゲフェル様がお前をお気に召されたのだ! こんなにありがたいことはないぞ、素直にお情けを頂戴しろ! お前次第ではクロノアの御館でいい暮らしができるぞ!」

ビーグフラッドとかいう図体の大きな男がトーリュムの腕をつかんで、そうわめいていた。間近で見ると黒い髭を蓄え、眉間には傷痕のあるいかにもの強面だ。酔って上ずった声には、虚勢とへつらいが滲み出て醜怪だった。

「放せ! おまえ達はみんな大嫌いだ! さわるな!」

緑と金の品のない服を着た領主は、赤らんだ顔に虚ろな笑いを浮かべて、トーリュムの体をまさぐっていた。長虫のように蠢く指が娘の豊かな体を這い回り、服の合わせを開けると露になった乳房をわしづかみにした。

「良いか、娘、よく覚えておくのだ。儂は領主だ! だから領民たるお前は儂のものだ! この乳房はお前のものではない、儂のものなのだ!」

酔った男たちが笑い、喝采した。遊女たちはまだ男たちに侍っていたが、不快と困惑の面持ちを隠してはいなかった。

ゲフェルは娘の白い乳房に赤黒い指を食い込ませ、トーリュムは苦悶の声を上げた。

私は剣を抜き、広間に飛び出そうとした。

「待て!」

主が押し殺した声で言い、私を止めた。

「腕に多少の覚えはある。それに僕は放浪の身だ。あんたたちに迷惑はかかるまい」

主人は険しい顔で首を横に振った。

「まだ、早い」

帳場の方から一人の若者が小走りに寄ってきた。先刻、外へ走り出していった男のようだ。若者は囁くように主に言った。

「準備万端整いました。今、合図が」

「わかった」

主人は得物を持った使用人たちにうなずいた。見れば、他にも数名の男たちが剣や斧を持って廊下に集まっている。

「亭主、これは……」

私の問いに、宿の主は幽かな声で答えた。

「叛乱だよ」

また、トーリュムの悲鳴が聞こえた。領主ゲフェルの手が娘の股間へと入り込んでいる。

「ここも儂のものだ」

領主の下司な台詞に従者たちが下品な笑い声で応えた時、どこからか甲高い音が聞こえてきた。

「おお、お前の女っぷりに森の鹿どもも喜んでおるぞ!」

ビーグフラッドがそうわめき、広間の者たちは哄笑した。

物悲しい鹿の声らしきものが三度続けて聞こえたかと思うと、空気を裂く音がした。従者の一人の胸に矢が突き刺さり、そいつは歪んだ笑いを顔に貼り付けたまま死んだ。庭の向うの闇の中から、抜き身を下げた十数人の男たちが突進して来るのが見えた。

「行くぞ!」

主が今度は大声でそう言った。廊下で備えていた男たちが一斉に広間に飛び込んだ。私もその後を追った。

手筈とはこのことだったのか、遊女たちは手近な燭台を蹴倒しながら、悲鳴を上げて廊下に逃れ出た。領主の従者たちは慌てて剣を手にしたが、腰から外していた者もおり、炉の明かりだけでうまく捜せない者もいた。

広間はたちまち大混戦となった。領主側は二十人ばかりだろうか、手甲脚半の狩装束、酔っているとはいえ、剣の扱いにはなれた者ばかり、領民側はもう少し人数がいるのだろうか、こちらは山刀に短剣、手斧と得物はばらばらで、人斬りに慣れているわけもない。何人かは庭から開け放たれた板戸越しに弓矢を射かけていたが、混戦で狙いを定めるのも難しい。

私はすぐさまトーリュムの姿を捜したが、一足早く主が愛娘のもとへ走り寄っていた。

「トーリュム!」

「父様!」

ゲフェルは娘の首を腕で抱え込み、その前にはビーグフラッドが立ち塞がっている。大男は山刀を引き伸ばしたような厳つい得物を手にしている。

「貴様ら、下賤の者の分際でゲフェル様に何ということを!」

「ビーグフラッド、一人残らず斬り捨てよ! この村の連中は皆殺しにせよ!」

大男の陰で領主は引きつった声で叫ぶ。

「仰せの通りに!」

巨漢の刃が主に迫ったかと思いきや、主人は素早い身のこなしで白刃をかいくぐり、娘と領主の方へ駆け寄った。

「おのれ!」

ビーグフラッドは主に背後から一太刀浴びせようとしたが、私はその前に奴に斬りかかった。

「貴様、何奴! この村の者ではないな!」

「下賤の者だよ」

図体のでかい男は意外な素早さで私の剣を受け止めた。二度、三度、鋼が火花を散らす。図体と追従だけというわけではなさそうだった。

その間にも主人は娘と領主に迫ったが、すぐさま別の従者が割って入る。広間はあちらでもこちらでも、剣戟の響きが沸き起こり、血飛沫が飛び散り、赤く染まった刃が炉の光を浮けてぎらぎらと光る。

私はビーグフラッドと決着をつけたかったが、他の従者に村人たちも入り乱れ、そうは行かなかった。とりあえず、目の前に飛び込んでくる派手な狩装束の男たちを斬るしかない。

叛乱を起こした者たちは、山野で鍛えているのだろう、身のこなしが素早く、胆力もあるようだったが、いかんせん剣技に秀でているわけではない。奇襲と敵方の酒の酔いが味方していたが、それでも次第に戦いは苦しくなってくる。

「殺せ! 皆殺しにせよ! アムヘルズの支配に逆らう者は一人残らず、殺せ! それが儂の掟だ!」

気狂いじみた声が聞こえる。広間のどこかでゲフェルがわめいているのだ。トーリュムはどこだろうか? 主は娘を助け出せたのだろうか?

斬られた誰かが炉の上に倒れ込み、炎に包まれる。肉の焼ける異臭がする。まだ息があるのか絶叫が広間に谺する。痙攣する手足が火の粉をあたりにまき散らした。

人間が燃える光の中で、金冠を頭に載せた男の姿が見えた。ゲフェルはまだトーリュムの首に腕を回し、引きずっている。小娘の命と肉を玩ぶことが、領民を支配することだとでも思っているのだろうか。すぐ側にはビーグフラッドが血刀を引っさげ、今しも打ちかかった男を袈裟懸けに斬り捨てたところだった。

領主は大男に守られて、庭に逃れ出ようとしているようだ。主人の姿は見当たらない。どこかで骸となって横たわっているのだろうか。

私は幾つもの死骸を飛び越えて、領主と大男の方へ走った。途中で一人の従者が剣を突き入れてきた。私は刃を打ち払い、そいつの首筋に剣を叩き込んだ。噴水のように鮮血を噴き出し、男は死んだ。その顔には見覚えがあった。先刻ゲフェルから酒を浴びせられた男だった。一瞬、その男の人生について考えそうになったが、次に斬りかかってきた奴の首を刎ねて、暗い妄想を血飛沫の中に紛らわせた。

トーリュムらの姿は見当たらない。私は誰かがぶつかって破られた戸口から庭に飛び出した。何人かの骸が転がっている。

ゲフェルとビーグフラッドはトーリュムを引きずって、庭から宿の外へと逃れようとしていた。

「待て! その娘は置いていってもらおうか。ついでにおまえ達の命も置いていくか」

「どこの馬の骨か知らないが、ゲフェル様に逆らうとはたいした度胸だ! 貴様こそ、刀の錆にしてくれるわ!」

「ビーグフラッド、そやつの首を刎ねろ!」

「御意!」

大男は庭草を蹴散らして襲いかかってきた。唸りを上げて白刃が迫る。私はうまくかわしたつもりだったが、奴の切っ先が肩口をかすめた。

懐に飛び込んで腹に突き入れようとしたが、奴は私の剣を受け止め、返す刀で私の喉を斬り裂こうとする。図体の割りには動きが速く、剣さばきも巧みだ。

私とビーグフラッドは、幾度も打ち込み合い、互いの切っ先をかわし、相手を斬り裂こうとした。その間にもトーリュムの悲鳴が聞こえてくる。視界の隅で、領主が娘の体をまさぐっているのが見えた。血まみれの戦いに興奮しているのか、決着がつく前に叢で事を始めるつもりなのだろうか。

「いやあ! さわるな、けだもの!」

トーリュムの声に覆いかぶさるように領主の異様な笑い声が響く。

「見ろ! 今にあいつははらわたを裂かれて死ぬぞ! お前も見ろ! 奴が血まみれになるのを! お前のはらわたは儂の一物で引き裂いてやるぞ! お前も血にまみれるのだ!」

ひどく嫌な音がして、巨漢の剣を受け止めた私の剣は根元で折れた。私は叢を転がって、かろうじて奴の次の一撃をかわした。手近な死体から得物を拝借しようとしたが、生憎と、死骸は皆、ビーグフラッドの背後だった。

「ふふん、悪運も尽きたようだな、手足をばらばらにして、最後に首を刎ねてやる!」

ゲフェルが上ずった声で別の命令を下した。

「ビーグフラッド、首を刎ねる前にはらわたを裂け! この娘に儂に逆らう者がどうなるのか、見せてやるのだ!」

「仰せのままに」

領主の声を聞きつけたのか、悪いことに広間の方から、数人の従者が庭に繰り出してきた。

背中を冷たい汗が流れ落ちた。踵を返して、背後の森の中に逃げ込むという手もある。うまくいけば、逃げおおせるかもしれない。生きてサンジェリィにたどり着けるかもしれないが、一生続くひどい悔恨の情を抱え込むのも考えものだ。

突然、背中に奇妙な熱を感じた。傷の痛みではない、外側からの熱だ。誰かが私の肩を叩いた。

「お客様、御迷惑をおかけしましたな。今晩の宿賃は結構でございます」

振り向くと主が血まみれの顔で立っていた。自分の血なのか返り血なのかはよくわからない。火傷も負っているように見える。

主の後ろには赤い光が見えた。黒い木々の間で蔵が赤い光を発している。開け放たれた戸口には陽炎のようにゆらゆらとゆらめく人影が見える。赤と朱金の炎を立ち昇らせ、真紅の血を滴らせ、黒い人影が蔵から歩み出てくる。一人ではない。幾人もの燃える人影が次々と蔵から歩み出て、こちらへ向かってくる。

「ジーフェル、ジーフェル……今こそ、怨念を晴らそうぞ……」

「呪いを受けよ、アムヘルズの者に末代までの祟りを……」

「暴虐の報いを……劫火に焼かれて地獄に堕ちよ」

口々に呪詛の言葉を吐きながら、奇怪な人影は次々と蔵を出て、庭に入り込んできた。彼らが歩くと、雨に濡れた叢から白い湯気が上がった。大きな松明が何本も燃え盛っているかのように、庭には赤い光の輪が幾つも重なった。

彼らが近づくと凄まじい熱気が襲ってきた。髪が焦げ、濡れた服が白煙を上げた。すぐ側を一人が通りすぎた。怨霊は通りしな、私の方を見た。目を合わせたくはなかったが、名状し難い力に引き寄せられるように、私も亡霊に視線を合わせた。

背は低く背中には燃える髪の房が揺れていた。生きているときは、若い娘だったのだろうか。顔は無残に斬り裂かれ、焼け爛れ、穴の空いた肋からはらわたがはみ出して燃えていた。落ちくぼんだ眼窩の中で二つの瞳が復讐の喜びに紅の炎を上げている。幽鬼は崩れた唇の端を歪めて、にやりと笑ったような気がした。

最初に庭に降りた従者が燃え上がった。怪異に剣を振るうよりも早く、まだ刃が届かないうちから、火の粉が飛んで燃え移るかのように、男の狩装束は炎を上げた。従者は突然の焦熱地獄に絶叫し、奇怪な舞を舞うようにくるくると回り、庭草の上を転げ回った。

従者の一人が亡霊めがけて矢を放ったが、矢は的を射貫く前に宙で燃え尽きた。

従者たちは広間の方へ逃げ戻ろうとしたが、体はうまく動かないようだった。二人目、三人目の男が恐ろしい叫び声をあげて炎に包まれた。人間の篝火の中を炎の幽鬼たちは領主の方へと歩み寄っていく。

「何だ、これは! 何だ! ビーグフラッド、何とかせよ!」

「はっ!」

大男の返事は曖昧だった。私に止めを刺すことなど忘れたようで、じりじりと後退る。剣を握る手が震えているようだ。

「ああ、熱い!」

ビーグフラッドは剣を持つ手を放した。叢に転がった剣は鈍く赤く光り、白煙が上がった。

「ビーグフラッド、儂を守れ! 剣を放すな!」

ゲフェルの声はひっくり返り、こっけいな甲高い声になっていた。巨漢の従者は主人の命令に背いた。こちらも声を裏返し、「ひい」という悲鳴を上げて、庭の奥の方へ走り出した。

大男は走りながら燃え上がった。足元から上がった炎があっという間に全身を覆い尽くした。意味のとれない声で叫びながら、ビーグフラッドは庭の池に飛び込んだが、奇怪な事に池の水までもが燃え上がった。油の中に身を投じたかのように、大男は炎の中に頽れた。

ゲフェルが呆けたように燃える従者を見ている隙に、トーリュムは腕を振りほどき、こちらに駆け出した。呆けていたのは私も同じだった。娘が走り出して初めて、私も呪縛が解けたように身を動かした。燃える死骸と燃える亡霊の間をよろよろと走る娘を抱き上げて、父親の元へと走った。

「父さん、怖かった! 父さんは、父さんは大丈夫か?」

宿の主は少しだけ笑顔を作り、娘を抱きしめた。

「ああ、大丈夫だとも。トーリュム、お前が正しかった。蔵には確かに古の人々がいたのだ。爺様の言うことも正しかったのだ……」

途中から、主の言葉は口中で呟かれる祈りらしきものに変わった。

庭の反対側には炎の亡霊たちが集まっていた。数は十、二十、いや、もっといるのだろうか。燃え尽きることのない人型の炎が暴虐の領主を取り囲んでいる。

「報いを受けよ、アムヘルズ……」

「怨念を晴らそうぞ、恨みを晴らそうぞ……」

「ジーフェル、ジーフェル……」

怨霊たちの地獄めいた声と燃え盛る炎の輪の中から、ゲフェルの狂ったような声が聞こえる。

「何だ、貴様らは! 儂を燃やそうとするつもりか! 儂は領主だぞ、アムヘルズのゲフェルだ、我が祖ジーフェルを侮辱するつもりか! 良いか、貴様らを火炙りにするのは、この儂だ! 儂を焼くことなぞ、許さんぞ! ああ、熱い! 熱い!」

ゲフェルの声は次第に絶叫と化し、夜空に谺した。一際大きな火柱が立ち、藍色の空に無数の火の粉が舞い散った。炎は二度三度と大きく燃え上がり、ゲフェルの絶叫はその中に消えていった。

火柱の回りでは亡霊たちがゆらゆらと燃える姿を揺らしながら、その様子に見入っているようだった。

背後で大きな音がした。見れば古い蔵が赤い光を発しながら、崩れていく。壁が大きく割れて、剥き出しになった柱が折れ、屋根瓦が落ちて散乱する。蔵は瓦礫の山となり、それと同時に赤い光も消え去った。

悲鳴も呪詛の声も聞こえなくなった。虫の集く音と、人間の燃える音だけが庭に残った。振り向けば、燃える亡霊たちの姿はどこにもなかった。庭草には焼け焦げた黒い輪が残り、その中で、暴虐の領主の死骸が異臭を放ってまだ炎を上げていた。

翌日には、橋は渡れるようになっていた。川の流れはあまり昨日と変わっていないようだったし、修繕をした気配もなかったが、橋守りは気前よく只で渡らせてくれた。

ヤガホック川の対岸、クロノアの街はお祭り騒ぎだった。僭主アムヘルズ・ゲフェルが討たれたという話がすでに伝わっていたのだ。

領主の館−丸太で作られた砦のようなもの−からは、灰色の煙が上がっていた。どうやら、こちらの街でも館に残っていたアムヘルズの一党を討ち取ったようだった。

館の前では、人々が一人の若者を肩車して、大騒ぎをしていた。若者は急拵えの壇上に上り、美しい娘から常磐木の冠を頭に載せられた。

若者の顔には見覚えがあった。昨夜、〈鹿笛亭〉で連絡の役割を担っていた男だった。

クロノアの人々は口々に叫んでいた。

「ミゴルガン、ミゴルガン、我らの正当なる領主!」

「僭主アムヘルズは倒れた! ミゴルガン万歳!」

ミゴルガンという若者は、幾らか気恥ずかしそうな面持ちで常磐木の冠の位置を直した。新しい領主の若く実直そうな顔にも、いずれは驕慢と不遜が黒い影を落とすようになるのだろうか。

街中の〈奔馬亭〉という宿の前でしきりに振るまい酒をすすめられ、葡萄酒を飲んだ。宿の前の丸太を並べた椅子では、すでに何杯か飲んで顔を赤くしている男たちがいた。彼らは陽気に話しかけてきたが、私は自分が暗殺の舞台から来たことは伏せておいた。

「聞いたかい、旅の人よ。やっぱり〈鹿笛亭〉でよ、出たんだとよ。百年前の、その、方々がよ。ゲフェルの下司野郎はそいつらに首を刎ねられたって話だ」

皮の胴着を着た痩せた男が、丸い目をきょろきょろさせて、そう言った。

「だから、俺が言っただろう。うちの婆様の話に間違いはねえ。あそこの蔵は、百年前に外道のジーフェルが抗う村の衆を詰め込んで火を放った蔵なんだ。だから婆様は言ってたんだ。あそこでゲフェルを討てば、必ず何かあるって」

灰色の髭を伸ばした小太りの男が、少し自慢気に答える。

「ああ、お前の婆様はたいしたもんだ。旅の人、〈鹿笛亭〉の前を通ってきたんだろう。何か見なかったのか。その、昔の方々をよ」

亡霊とか幽霊といった言葉は、禁忌なのかもしれない。痩せた男は奇妙な言い回しで私に訊ねた。

「野宿していたら、鹿笛の音が聞こえたぐらいさ。その宿の方の空が少し赤く見えたような気もするけど、それだけさ」

「それじゃあ、骸は炭になっちまってて、夜明けに砕いて川に流したって話は本当なんだな」

それまで黙っていた毛皮の帽子を被った小柄な男がぼそりと言った。〈鹿笛亭〉の主たちは、どこか山の中に埋める算段をしていたようだが、そんなことを話す気にはならなかった。私は殺伐とした話から話題を変えようとしてみた。

「ミゴルガンとかいう新しい領主殿は皆に歓迎されているようだね」

三人は互いに目を合わせて笑い出した。帽子の男が骨張った手を振りながらわけを話した。

「旅の人、この辺りは初めてだね。ミゴルガンはくじ引きで領主になったのさ。ここじゃあね、領主様なんてのは、鶏冠みたいなもの、只のお飾りなんだ。このクロノアと川向こうのホーツァムで人を出し合い、寄り合いを持って、いろんなことを話し合いながら、ずっとやって来たんだ」

痩せた男が、芝居じみた仕草で肩をすくめた。

「時々、アムヘルズの一族のように、そいつが気に入らなくて、何でも一人で決めて威張り散らしたくなる奴が出てくるんだがね」

小太りの男がうなずいて答える。

「困ったもんだがね、まあ、長続きはしねえな。俺達も馬鹿じゃねえからな」

「じゃあ、百年前もかい」

「ああ、あの時はジーフェルは殺れなかった。エガリク勢が攻めてきたからな。息子のフェルジークの代になって、この〈奔馬亭〉で毒を盛ったのさ。赤星茸はよく効くんだ」

痩せた男が髭の男の言葉に異を唱えた。

「いや、違うだろう。爺様は確か、戦の最中に、この宿で弟のフェルジークを騙してジーフェルに毒を盛らせたって言ってたぞ」

小太りの男は灰色の髭をしごきながら、首を横に振った。

「いやいや、婆様の話に間違いはない。毒で死んだのは息子のフェルジークだ」

「いや、弟のフェルジークが毒を盛ったんだ」

「ならば、〈奔馬亭〉の台所に泊まってみるといいんだ。水をくれ、水をくれって呻いてうろつきまわる昔の人が、たまに出るって噂だからよ、お前さんは誰なんだって聞いてみろ」

毛皮の帽子の男はそう言って宿の方を指さし、話をさらにかき回した。

私は議論を続ける三人を置いて、席を立った。日暮れまでに次の街へ着けるだろうか。願わくば幽霊も暴君も現れない宿でゆっくり眠りたかったが、部屋がなければ野宿をしようと心に決めて、歩き始めた。