アビンハの骨董屋で珍しい客を見かけた。ひびの入った壺や黴の生えた巻物、首の欠けた彫像、歪んだ皿などがごちゃごちゃと並ぶ薄暗い店に、若い娘などそうそう入ってくるものではない。

若いというよりはまだ子どもだといってもいいかもしれない。歳は十四五だろうか、ほっそりとした体をくすんだ青の外套で包み、裾からのぞく足は暗赤色の長靴下、鮮やかな赤茶色の短靴を履いている。黒い髪を三つ編みにして背中にたらし、頭には小振りの縁なし帽を斜めに載せている。

大きな切れ長の目に合わせたかのように口も少しばかり大きい。絵に描いたような美しさというのとは違うが、妙に惹きつけられるものがあった。もう少したてばまわりの男は放ってはおかないだろう。

娘は店の中をきょろきょろと見回し、気になるものがあると手に取っては見入っていた。彼女にとってはこの過去の遺物で満たされた店が喜ばしい場所らしい。

「珍しいじゃないか、あんな客は」

主のアビンハは頬に傷のある初老の男で、私は時折訪れては盗まれた古物の噂を聞いたり、買い戻しの仲介を頼んだりしていた。

「たまに来るんだよ。どっかのいいとこのお嬢ちゃんらしいがね、古いもの、奇妙なものが好きだとかで。まあ、変わった娘だね」

アビンハはそう言いながら頬の傷をなでた。がっしりとした体つきで偉丈夫に見えるが、顔の傷は骨董趣味に散財し過ぎて、逆上した女房に殴りつけられた痕らしい。

「ふむ、そういう娘もいるんだな」

主は曖昧な笑みを浮かべた。

私はお目当てのガルベの腕輪のことを訪ねたが、アビンハは何も知らないと言った。

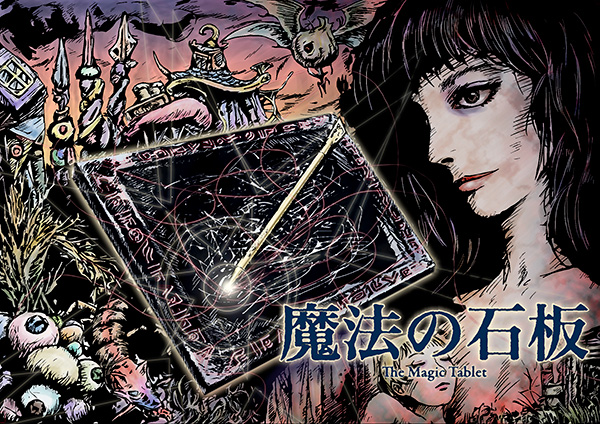

店を出ようとすると狭い通路で娘と行き違いになった。彼女は私のことなど気づかず、手にしたものに目をやっていた。手にしているは長辺が一イート(約三十センチ)ほどの四角い薄い石板のようだった。

「お嬢さん、すまないが僕を通してくれるかね」

娘は私を見て、はっとして身を固くした。

「すいません。私……」

彼女は石板を手にしたまま、体をずらした。

「骨董が好きなのかい」

私が余分な声をかけると、娘は頬を赤らめて、しどろもどろになった。

「はい、骨董というか、古いものというか、きれいなものというか……」

「そうかい、それはいい趣味だね」

私は彼女が手にした石板に目をやった。暗い灰色の石の板には無数の引っかき傷のようなものがあった。縁の部分には文字らしきものが彫り込まれていたが、見覚えのあるものではなかった。陳列台の上には石板と対になるのか、真鍮色の尖筆が置かれていた。片方は尖り、片方は平たいへらのような形になっていた。

娘の後ろを通り過ぎると、かすかに甘酸っぱい匂いがした。

しばらくしてもう一度アビンハの店に寄った。奥の帳場に行く途中に陳列台を見ると石板はもうなかった。

またガルベの腕輪の話をしたが、アビンハは何も知らないと同じ台詞を返した。本当に知らないのかどうかはわからない。知らないのかもしれないし、答えたくないのかもしれないし、答えられないのかもしれない。そういうことだ。

「あの石板は売れたんだな」

私は陳列台の方を目顔で指し示した。

「ああ、そうさ。あのお嬢ちゃんがお買い上げだ」

「ほう、随分ふんだくったのかい」

「馬鹿を言うなよ。先々、有閑の御婦人ともなって、多大なる御喜捨をいただけるかもしれない。破格のお値段でお譲りしたよ」

「あれは何だ」

「何だって言われてもなあ……」

アビンハの話ははっきりしなかった。仕入れたのはだいぶ昔の話で、大本はテクメクスかナクシャッツか、そういう南方からの荷物に紛れていたものらしいという。縁のあたりに彫り込まれていた文字はナーヴァルの古文字に似ているということだったが、読み解くことはできなかったと彼は言った。

「石板と尖筆が組みになっていたんだよ。多分あの石の板の上に粘土か蝋を塗って、そこに文字を書き込んでいたんだろうよ。書いては削り落して何度でも使えるから安上がりだ」

私は石板を買った娘についても尋ねたが、アビンハは何も知らないと言った。彼女は石板を買って以来、店には来ていないと言う。

「随分お安くはしておいたけどな、あんなものに金を使っちまって、家で叱られたんじゃねえのか。いやあ、同病相哀れむか」

アビンハは頬の傷を擦りながら、少し寂しそうな顔をした。

二

「いや、誰が何といっても俺は見たんだよ。酔っぱらっちゃいなかったさ、あん時はな」

折れ釘横丁の酒場で、長い鼻を赤くした大工は節くれ立った手を振り回して、仲間たちに力説した。

「一昨日ってのは、親方に怒鳴られてやけ酒飲んだ日だろう。大方、親方のぎょろ目の幻でも見たんだろうよ」

腕に鋸の刺青をした男が長い鼻の男の背中を叩いて笑った。

「いや、あん時はもう酔いは醒めてたって。夜が半分明けてて、あたりが青く見えてた。家に帰って水浴びでもしてから仕事だと思って、サイマー街あたりを歩いてたら、茂みの中から出てきたんだ」

「そりゃ、お前とご同類の酔っ払いだろ」

黄色い髪の別の男がシェアの杯を傾けて言った。

「違うって。ありゃあ、どう見たって人間じゃなかった。こう、まあるい玉がよ、幾つもくっつきあって、ぼこぼことした塊になっててよ、そっから何本も細い手足が突き出して動いてるんだよ。嘴みてえな尖ったのもあったな。それでよ、そのまあるいのの幾つかは目玉でよ。それがきょろきょろあちこち見てるんだよ」

「それ見ろ、やっぱり親方の目玉だ」

刺青の男が笑うと長い鼻の男は憤慨して声を高めた。

「違うって言ってんだよ! 俺はどうしていいかわかんなくなって、ただそいつを見てた。そしたら、その化け物と目があっちまったんだ。幾つもある目玉の一番でっかい奴とな」

「それで化け物が『寸法が違うぞ!』って怒鳴ったのか?」

鼻を赤くした男が刺青の男に殴りかかりそうになったので、黄色い髪の男が止めに入った。

「エルゲツ、それくらいにしとけよ。それでお前はどうしたんだ?」

「俺はわあって叫びたくなった。でもよ、その前に化け物の方がぎいーっていう声を出したんだ。それで、細い足でぴょこぴょこ飛び跳ねてどこかへ行っちまったんだ。俺は腰が抜けて……」

エルゲツという男がまた茶々を入れたので、喧嘩になった。私は勘定を払い店を出た。

奇妙な生き物−生き物なのだろうか−を見たという噂は他でも耳にした。酒場や市場、広場に集う人々の口から、化け物に出会った、怪物を見たという話が聞こえてきた。

化け物の姿は様々なようで、大工が話していた球体の塊のようなものを見たという声もあったが、全身毛むくじゃらで目も鼻も口もなく、細長い尻尾らしきものだけが生えているというもの、木の枝をでたらめに組み合わせたようなものが歩いていたというもの、鱗に覆われた六本足の胴長のもの、二対の翼のある袋状のものが空を飛んでいたという話もあった。

昼日中に見たという話は聞かなかったが、現われる時刻も夕刻から夜明けまで様々、場所は多くが人気のない裏路地や木立、水辺の茂みなどのようだった。

奇怪な姿のものたちだが、人を襲ったという話は聞こえてこなかった。目撃した者が逃げ去るか、化け物の方がどこかへ消え去って行くらしい。決まった場所に出没するという話もなかった。

そのせいか、私の探偵局に化け物退治の依頼は来なかった。

サンジェリィに奇妙な建物が建ち始めたのは、怪物を見たという噂が出始めてから少したった頃だった。

最初は店の正面の模様替えをしていた陶器店だった。赤や黄色、青に緑の派手な色合いで三角や四角を組み合わせた看板、森の木のようにうねる軒、斜めに傾いだ入り口は道行く人々の目を集めた。

だが、奇妙なのは建物の見た目だけではなかった。店の前では店主と大工の棟梁が大喧嘩を始めた。私はたまたま店の前を通りかかったのだが、二人の口論は人だかりの向こうからもよく聞こえた。

「誰がこんな店にしてくれと言った! うちは三代続く老舗なんだぞ、こんな奇天烈な店で商売できるか!」

店主が怒鳴ると大工が怒鳴り返した。

「だから、何度も言ってるだろう! 昨日仕事を終えるまではあんたの注文どおりの古くさい造りになってたさ。今朝、仕上げに取りかかろうと来てみたら、この有り様だ!」

「古くさいだと! 儂の注文に文句を付ける気か! 手間賃が安いんで嫌がらせをしたのか!」

「何だと、商売が傾いているから少しでも安くしてくれと泣きついたのはどこのどいつだ!」

二人の言い合いは延々続いた。

二三日して、別の奇妙な家の噂を聞いた。アイトーネ街の外れに住むさる好事家の家で、こちらは捩じれた紫色や青の小塔が幾つもそびえる、まるでお伽話に出てくる妖精の館のようだともっぱらの評判だった。

こちらも依頼主が意図したものとは異なる建物だったようだが、好事家はこれを気に入り、いざこざにはならなかったのだという。建物以上に奇妙なのは、建築家も大工も注文通りに建てたつもりなのに、いつのまにかこうなっていたと主張したという話だった。図面がそうなっていたのか、普請の最中にそうなってしまったのか、あるいは一夜にして変わってしまったのか、そのあたりははっきりしなかった。

やがて、他にもおかしな建築が現われた。サブレス広場に面した菓子屋は桃色の巨大な唇に覆われ、ラグラン大通りの宝石屋は石塊に鶴嘴が何本も突き刺さった洞窟のような外観となった。

一番大騒ぎになったのは港湾局の役場だろう。石造りの正面の入り口も窓もすべて朱色の土壁で塗りこめられ、そこには太った鮫のような怪物が鰯のような小魚から貝殻を受け取る様が鏝絵で描かれていた。窓の修繕をしていた建具屋が疑われたが、朱色の漆喰などどこからも出てこなかったらしい。

そうした大掛かりなもの以外にも、奇妙な出来事はしばしば起きた。デリン灯にいつの間にか覆いが掛けられ、石畳の上に影絵が現われた。それは奇怪な生き物の姿の時もあれば、寄りそう二人の影の時もあった。ジャクレン教の寺院に掲げられた紋章が失われた神々の七芒星に変わっていたこともあった。酒場の提灯に牙の生えた口がついていたこともあった。

ある夕暮れ、私も奇妙なものを見た。王宮のオフの塔越しの茜色に染まった空を見上げていると、風もないのに雲が急に速く動き出した。薄く横に広がっていた雲は雷雲のように湧き上がり、目も鼻もない大男のような姿になった。太い腕は三本あるようで、目鼻のない顔に裂け目のような口が現われたかと思うと、三本の腕でオフの塔とそれよりも少し低い二つの尖塔をつかもうとした。

白く見えていた大男は不意に夕空と同じ菫色と金色に染まり、形をなくしてかき消えた。幾人かの道行く人々が空を指差して声をあげていたので、私だけが見た幻視というわけではないのだろう。

空は色を落して、星が輝き出した。

三

依頼人は化け物を何とかしてくれというのでも、奇怪な建物をどうにかしてくれというのでもなかった。

「娘を探し出して欲しいのです。四日前から家を出たきり、戻らないのです」

細面だが口の大きな父親は、眉間と口の端にしわを寄せて懇願するように言った。

「娘さんのお名前は? お幾つになります」

「マッダーネです。ライエスト・マッダーネ。一人娘で十四になったばかりです」

「ふむ、十四歳ですか。夜遊びを始めてもおかしくはない年頃ですね。心当たりのあるご友人などは?」

ライエスト氏はすこしむっとしたように口を尖らせるような表情を作った。

「あの娘はそんなことをする娘ではありません。大人しくて、あまり友だち付き合いもしないんです」

「ああ、これは失礼。心当たりのご友人、あるいは知り合い、親戚などはないかと思いまして。脅迫状のようなものは来ていませんね」

「そんなものは来ていません」

ライエスト氏はそう言ったが、どこかはっきりしない気配があった。黙って座っていた母親が口をはさんだ。

「あなた、あの話もちゃんとしておかないと」

ライエスト夫人は巴旦杏のような大きな目で夫の方を見て促した。睫毛が長く、頬骨の高い美しい面立ちだった。

「ああ、わかっているよ。順繰りに話すさ」

ライエスト氏の話によると、四日前の夕刻、娘と口論になったのだという。マッダーネは絵が得意で庭の物置小屋を画室代わりにしてこもっては絵を描いていることが多かったのだという。その日、夕食の時間になっても母屋に来ないので、ライエスト氏が画室に行って叱ると食事はとったものの、夜の間に家を出ていってしまったのだという。

「警邏隊には相談したのですか」

夫妻は顔を見合わせた。

「できれば内密に解決したいので、こちらに来たのです。娘に妙な噂などたっては困りますので」

ライエスト氏は法務院の書記官をしていると言った。妙な噂が出て困るのは娘だけではないのだろう。

「絵に夢中になるのはかまわないのです。あの娘の画才はキッシマー先生も認めてくださっています。将来は画学校に進ませてやりたいとも思っているのです」

才能に恵まれているからか、マッダーネはしばしば画室にこもりきりになることがあり、そのことで母親と諍いが起こることもあったのだという。このところ、没頭が度を越したようになり、失踪した日は帰りの早かった父親が幾らか強く言ったところ、いなくなってしまったのだという。

「絵はいいんですよ、でもねえ、年頃の娘が髪もぼさぼさでお湯もろくに使わないというのは……」

母親が長い睫毛を伏せてため息をついた。

「ふむ、雲をつかむような話ですね。まあ、娘さんにはご両親の知らない友人がいるのかもしれない。立ち回り先などは当たってみたのですか」

使用人に画材屋、本屋、古着屋など回らせたが、娘がここ数日立ち寄ったというところはなかったという。

「骨董屋にも訊いてみたのですが、しばらく来ていないということでした」

母親が指先で額を押さえて言った。

「骨董屋? 娘さんは骨董がお好きなのですか」

「骨董が好きなのか、何でしょうねえ、古い風変わりなものなどが好きなようで、時々買い求めるのに小遣いが欲しいとねだられることがありました」

「贔屓の店などありましたか」

母親はアビンハの店によく行くようだと答えた。その時、私は気づいた。母親の切れ長の目と父親の大きめの口を組み合わせると、それはアビンハの店で出会った娘の顔になった。

「娘さんは最近アビンハの骨董屋で何か買い求めましたか」

二人は一瞬身を固くして、また顔を見合わせた。仲の良い夫婦なのだろう。

「石板を買ったのです。尖筆と組みになったもので、私にはよくわかりませんがだいぶ古いもののようでした」

父親が答えた。

「娘さんがこもりがちになったのは、それからなのですか」

今度は母親が答えた。

「はい、そんな気がします。あれを手に入れてから、ますます画室にこもるようになった気がします」

「娘さんはどんな絵をお描きになるのです?」

ライエスト夫妻はまた顔を見合わせた。とりあえず、父親が答えることになったようだ。

「鉛筆や鵞筆、水絵の具などを使うのですが、そうですね、人物や建物、それも古い建物が好きなようでした。人物も古風な出で立ちの、その何と言ったらいいのか、昔話や伝説、お伽話に出てくるような姿をよく描いていました」

「ふうむ、夢や幻の世界がお好きなのですね。その石板と尖筆を手に入れてから、描くものが変わったということはありませんか」

また二人は互いの顔を見て、今度は母親の方が口を開き、話し始めた。

「それが、その、どう言えばいいのでしょう、元々夢の世界のようなものが好きだったのですが、その夢というのが悪夢のようなものに変わってしまった気がします。本当にひどい悪夢にしか出てこないような得体の知れない怪物を描いたり、建物の絵も到底現実のものとは思えない奇妙なものを描いたりするようになったのです」

四

ライエスト家はアイトーネ街ほどではないにせよ、そこそこ裕福な家が並ぶワイトゴルト街にあった。白い漆喰壁にくすんだ朱色の屋根がのった小奇麗な家で、夫妻は私を客間に通そうとしたが、私はまず画室を見せて欲しいと言った。

物置小屋だったと夫妻は言っていたが、白く塗られた板張りの建物は小振りの厨炉も置かれ、寝台を入れれば十分寝泊まりできるようなものだった。入ってすぐのところには小さな円卓と椅子が置かれ、骨董屋で見つけたのか十四の娘が使うにしては渋い色合いの茶碗や急須が置かれていた。

奥の部分には画架が置かれ、筆や鵞筆、絵の具壺や皿など様々な画材が雑然と置かれた棚があった。画架には何も置かれていなかった。一番奥の窓際には古びた机と椅子が置かれ、そこにも鵞筆や墨壺、まだ何も描かれていない紙などが置かれていた。

絵を描く道具だけでなく、ナクシャッツあたりの小さな石の神像らしきもの、西の大洋の島々からもたらされたらしい木彫りの小さな船、額に入った小さな版画らしき作品などが飾られていた。本物かどうかはわからないが、百年ばかり前のジェフルという画家の作品のように見えた。窓辺に佇んだ娘が見ている黒い夜空には星がきらめき、大小の木が捩れて絡み合ったような奇妙な建物がそそり立っていた。

壁にはマッダーネが描いたと思しき絵が何枚も無造作に貼られていた。港の大きな荷物蔵、プルクト神殿の見上げるような塔、どこかの裏通りの傾いだ古い金物屋、水絵の具で朱色に染められた夕刻のイヌン川……いずれも十四になったばかりとは思えない巧みさだった。素早い動きで描かれたと思われる鮮やかな線に煙るような陰影が組み合わされ、現実の風景を描いているにもかかわらず、それはどこか夢幻の国の景色のようにも見えた。

人物を描いた作品もあった。こちらはある意味もっと娘らしいものとも見える。画塾で描いたらしい素描もあったが、多くは宝冠を戴いた王女、長剣を構えた騎士、長い髪を長衣のようにまとった妖女、薄物一枚の美しい少年など、古い神話や伝説の世界を描いているように思えた。半裸の少年はディケリオの魔女の手で歳を取ることを止められたルツァックだろうか。

私が壁の絵を見ていると、父親は目を通しておく書類があるとかで母屋へ引き揚げた。

「これは石板を手に入れる前の作品ですね」

母親はそうだと言って、薄い引き出しを開けると重なった紙を取り出した。

「石板を手に入れてからのものがこれです」

奇怪な生き物や奇妙な建物の絵が二十枚ほどあった。球体をつなぎあわせたような怪物や木の枝を複雑に組み合わせたような化け物など、街の噂になっている奇怪なものによく似ているように見えた。

建物の絵も同様だった。捩じれた小塔が林立する家、唇で覆われた商家、鮫と鰯の鏝絵のある出入り口のない大きな建物……いずれも近頃唐突に出現した奇怪な建築物のようだった。

私が夕暮れ時に見た巨人の絵はなかった。作品をめくっていくと、最後に一枚、少し毛色の変わった絵があった。鵞筆で輪郭をとったものに着彩した作品で、物憂げな面立ちの青年がこちらに視線を送っていた。茶色い巻き毛で桃色の頬と赤い唇が艶っぽい。青い瞳は冷たく冴えて見えた。

その顔には見覚えがあった。ミオネスの銀浦座に貼ってあったのだろうか、それとも左岸の酒場で見たのだろうか。確かイェロングとかいう名前の役者だったはずだ。何かの芝居の貼り紙を引き写したものだろうか。

「娘さんはこの役者がご贔屓だったのですか」

母親が妙におどおどしたように「ええ」と短く答えた。顔色が青白くなっているように見えた。

「よく芝居を見に行っていたのですか」

「ええ。一人でやるわけにも行かないので、私も何度かつき合いました」

「それでは、さぞお嘆きになったでしょう。半年ほど前に亡くなりましたよね。痴情のもつれで女性に刺されて。いや、男だったかな」

「ええ」

母親の顔はますます白くなり、額に手をやると彼女は側の椅子に倒れ込むように座った。

「具合が悪そうだ。ご主人を呼びましょうか」

「いえ、あの……」

「それでは、今ここでまだお話になっていないことを話してはいかがですか。僕に話を持ち込んだということはもう少し何かあるのではないのですか」

ライエスト夫人は無言でうなずいたが、口を開かなかった。

「近頃、怪物を見たという噂や、突然出現する奇怪な建物の話が街中に広がっているのはご存知ですか」

母親はうなずいた。

「娘さんが描いたものととてもよく似ていますが、それで僕に依頼する気になったのですね。奇妙なものは娘さんと、恐らくは石板が作り出したとお考えですか」

母親は口を開いた。

「よくわかりません。そんなことがあり得るのですか。娘はこもりがちとは言っても、石板を手に入れた後も街へ写生に出かけたりはしていたのです。もしかすると、そこでそういうものを自分で見たり噂を聞いたりしたのかもしれません」

「ふむ、そうかもしれませんね。ところで、この役者、イェロングという名前だったと思いますが、この絵も石板を手に入れてから描いたものなのですか」

彼女は額を細い指で押さえ、首を横に振った。

「いいえ、その絵はだいぶ以前に描いたものです」

「では、なぜ、ここに?」

母親は指が白くなるまで両手を組み、肩を震わせた。

「それは……その人がこの家にやって来たからです。半年前に亡くなったはずなのに、一週間ほど前に訪ねてきたのです」

ライエスト夫人は両手で頭を抱えて、泣き始めた。

五

一週間前の夜、雷鳴の間をつくように、ライエスト家の玄関の呼び鈴を誰かが鳴らした。使用人が出たが、薄汚い身なりの男がマッダーネに会いたいと言っているというので、夫人が玄関に出向いた。夫は仕事でまだ帰っていなかった。

夫人が玄関に行くと、玄関屋根の下に洋灯に照らされた濡れ鼠の男が立っていた。泥だらけの長衣をまとい、肩を落しうなだれた様子だった。伸びた巻き毛で顔はよく見えなかった。

明らかに様子がおかしかったので、娘に会わせるわけにはいかないと言っても、男はマッダーネに呼ばれた、マッダーネに呼ばれたと繰り返すばかりだった。夫人が警邏隊を呼ぶと言っても、男は動じる様子もなく、ただ、同じことを繰り返すだけだった。

玄関の外で庭を走る足音が聞こえ、男の肩越しにマッダーネの姿が見えた。

「イェロング!」

娘が叫んだとき、稲妻が光り、男の姿がはっきり見えた。開けた胸に大きな傷口が開き、そこに長虫のようなものが蠢いていた。男は娘の方を振り向き、まだ色を残している青い瞳が見えた。

ライエスト夫人とマッダーネは同時に悲鳴をあげた。降り出した激しい雨の中、マッダーネは画室の方へ駆け戻り、死んだはずの役者はその後をよろよろと追っていったのだという。

夫人は必死でその後を追ったが、ぬかるみに足を取られて転んだ。そこへライエスト氏が帰宅した。話を聞いた父親は驚いて画室へ向かったが男の姿はなく、マッダーネは机に突っ伏して泣いていた。娘の腕の下にはあの石板と尖筆があったのだという。

死んだ役者を見たという話をライエスト氏は信じようとはしなかったが、石板と尖筆を抱えて画室にこもっていることで、娘が変調を来していると考えた。それを捨てるように言ったがマッダーネは強く拒んだ。その後数日、マッダーネはほとんど画室にこもりきりで、母親が窓から様子をうかがうと、尖筆を握り石板に向かって何かを描いているようだったという。

「髪を振り乱して、目をぎらぎらさせて、何かつぶやいたり、叫んだりしながら石板に向かっていたのです。何かに取り憑かれているようで我が子ながら恐ろしく思えました」

石板を手に入れた初めのうちは蝋や粘土を用意したり、紙を敷いたりして描いていたが、その時には石板に直に尖筆を走らせていたのだという。

ライエスト夫人は泣いて赤くなった目の縁からまた涙を拭った。四日前に父親が再度石板を捨てるように迫ったが、マッダーネは狂乱し、ライエスト氏は一旦引き下がった。その夜の内に娘は姿を消した。

「他には何か、そう、尋常ではない出来事はありませんでしたか。奇妙な生き物を見たとか」

「私が見たわけではないのですが、使用人のガウラが庭でおかしなものを見たと言っていました。石板を買って少しした頃だったと思います。何でも一本足でその上に赤や黄色の凸凹した塊が載っていて、それがぴょんぴょん飛び跳ねていたとか言うのです。ガウラはお酒を飲み過ぎる時があるので、主人も私も取り合わなかったのですが……」

私はマッダーネが描いた奇妙な絵をもう一度めくってみた。何枚目かの紙の片隅にそれらしい怪物の姿があった。夫人は目をそらしてそれを見ないようにしていた。

私が絵を見ていると、夫人がうつむいたまま話しだした。

「あの、化け物を見たとか、そういうことではないのですが、今思えばおかしなことがありました」

マッダーネの通っている学校にサークラスという娘がいて、その娘とマッダーネは反りが合わなかった。父親が民議員であることを鼻にかけ、マッダーネの描く絵にけちをつけたりして、喧嘩になることもあったのだという。

そのサークラスという娘が大怪我を負った。迎えに来た馬車の馬に蹴られ、しばらくは歩けないほどの怪我を負い、顔にも傷痕−美貌もサークラスの自慢の種だった−が残るのだという。

母親の話は他にもあった。その事故があってから少しして、ワンシーという名の少年がライエスト邸を訪ねてきた。マッダーネと同じ学校の生徒で、時折娘の話にも出てきたと母親は言った。

ワンシーはマッダーネの絵に登場する美しい少年を思わせる容貌で、花束を抱えて訪れマッダーネに会わせてほしいと言った。その時は母屋の自室にいたマッダーネは、少年の姿を見ると喜びというよりは驚きと恐怖が入り混じった表情を浮かべたという。

「あの娘はワンシーという男の子の姿を見ると、『来たのね、本当に来たのね』と言って立ち尽くしていました。男の子は顔を赤くして、『マッダーネ、愛しているよ!』と言うのです。あの娘は『そんなことって!』と言って、部屋に駆け戻ってしまいました。男の子はあの娘の名前を呼んでいましたが、急にふらふらとしたかと思うと、花束を落して何も言わずに帰っていきました」

「そのワンシーという少年はその後どうしていますか」

母親は何を聞かれているのかわからないといった顔をした。

「えっ、さあ、わかりません。娘のことで頭がいっぱいで……」

「ああ、そうでしょうね」

それから、私はもう一度奇怪な絵、そうではない絵を見返した。棚に重ねてあったここ一年ほどの作品も見せてもらった。

気に入っていたのか、何枚も描かれている建物があった。木々の梢と蔦に覆われた石造りの小さな神殿のような建物で、あちらこちらが崩れており、廃虚のように見えた。

「この建物は?」

ライエスト夫人は私の示した絵を見て、小首を傾げたが、すぐに何かを思い出したようだった。

「ああ、これは確かダルバンスの丘にある古い神殿だと言っていました。そんなところに行くのはお止めなさいと言ったのですが、きれいなところ、素敵なところだと言って、何度も写生に行っていたようです」

私は石板を手に入れてからの絵をもう一度見た。一イート四方ほどの紙に描かれた金色の光に囲まれたような奇妙な生き物の彫像で飾られた建物は、全体の造りがその神殿の廃虚とよく似ているように思えた。

絵の中では彫像は途中から生身の存在のように描かれ、どこからが建物でどこからが怪物なのか判然としなかった。画面の中央には青や紫の薄絹をまとった女性の姿が朧げに描かれ、彫像とも生身ともつかぬ奇怪なものたちはそのまわりを囲んでかしずいているようにも見えた。

「そこに娘がいるというのですか? ならば、私も……」

母親は立ち上がったが、ふらついてまた椅子に腰を下ろした。私は彼女を支えて母屋に戻った。

ライエスト氏は使用人を呼んで、夫人を寝室に運んだ。私は品のよい調度品で囲まれた客間で父親と話をした。くすんだ薄緑の壁にはマッダーネのおそらくは自画像が掛かっていた。アビンハの店で見たときよりも、少しだけ幼く見えた。絵の中の彼女は右手に絵筆を持って微笑んでいた。

夫人から様々な怪異について聞いたと私が言うと、ライエスト氏は幾らか苦い顔になった。

「私には死んだ人間がこの家を訪ねてくるなど、到底信じられないのです。妻は間違いなく姿を見たというのですが、どこかの頭のいかれた男が娘をつけ回していたのかもしれません」

私はうなずいて話を続けた。

「アビンハの店で買った石板と尖筆を捨てさせようとしたのですね」

「ええ、娘はあれに取り憑かれているかのように思えたので……」

街の怪異と石板との関係については、父親は母親よりもさらに否定的だった。

「あなたに依頼したのは、確かに奇妙なことが続いているからです。妻があなたの評判をどこかで聞きつけてきたのです。ですが、そんなことが本当に起こり得るのでしょうか。娘が石板のせいで幻術師にでもなったと言うのですか。私はただマッダーネを一刻も早く取り戻したいだけです」

少なくとも法務院の中では魔法が力を発揮することはないだろう。法律と書類、言葉に数字という別種の幻術は日々飛び交っているのだろうが。

「最後に娘さんと会ったのはあなたですね。石板と尖筆を捨てるように強く言ったそうですが、その時の様子はどうでしたか」

ライエスト氏は少し黙って大きな口の端を引っ張るように動かした。

「最初は泣いていたのですが、私が石板を取り上げようとすると、恐ろしい剣幕で怒り出しました。すごい目つきで私を睨みつけ、『私が世界を造っているのよ!』と大声で叫ぶのです。私がもう一度石板に手をのばそうとすると、今度は『世界を滅ぼすのも私よ!』と叫び、引きつったような笑い声をあげて石板に尖筆で素早く何か書いたようでした。私は娘のあまりの姿に急に胸が苦しくなり、その夜は石板の始末を諦めることにしました。明日になったら医者を呼んで診てもらおうと思ったのです」

ライエスト氏はその時のことを思い出したのか、胸のあたりに手をやった。私はその時の胸苦しさの原因についての推測を口にすることは止めておいた。

六

ダルバンスの丘には数百年前には砦が築かれていたという話があり、それよりもさらに古い時代の王族の墳墓の跡だという言い伝えもあった。だが後の戦乱で過去の遺構はほとんど破壊され、はっきりとしたことは今ではわからなかった。丘の上には物見台もあったが、港からは離れているので今は使われていなかった。

描かれていた廃虚は木々の生い茂る丘の中腹にあった。西向きの斜面の途中、幾らか平坦になった場所に梢に守られるようにそれは建っていた。丘を登る道からは少し離れているが、かろうじて古い石畳の道が残されていた。

傾いた日が葉叢を黄金色に染め、街の騒めきは遠のき、聞こえるのは鳥の声だけだった。石畳の小道をたどると−進むほどに道のまわりは下草がなくなっていた−描かれた建物があった。木々の中に姿を現したのは、写生にあった廃虚ではなく、奇怪な彫刻で飾られた神殿だった。

建物は間口が十五イート(約四・五メートル)ばかりだろうか。淡い黄色と桃色の石の組み合わせでできており、寄棟の屋根も石瓦で葺かれていた。中央に円柱で挟まれた扉があった。円柱には奇怪な生き物の彫り物がなされており、そのうち幾つかはマッダーネの絵で見たような姿、あるいは街中に出没したという怪物と同様の姿に見えた。

彫り物は円柱から左右の壁にも広がっており、扉の上の庇から屋根の方にもうねるように続いていた。

両開きの扉は木でできており、そこにも怪物の姿の浮き彫りが施されていた。それは私が夕空に見た三本腕の巨人の姿に似ているように見えた。

ファバーン剣の柄に手をやると、痺れるような感覚があった。古の魔剣はこの場所に怪異の力が働いていることを感知していた。

小さな神殿に一歩近づくごとにその感覚は強まる。石畳の左右の叢が風もないのに動いているような気がした。祠の上を覆う木立の葉叢からも奇妙な騒めきが聞こえてくるように感じられた。

建物を覆う彫刻に次第に色が着き始めた。薄黄色と桃色の石でできていたものに、まるで見えない筆で絵の具を塗っているかのように青や緑、紫、赤や黄色の色が着いていく。

そして彫り物は動き始めた。石柱の下にうずくまっていた亀のようなものがのそりと蹄のある足を動かしたかと思うと、思いも寄らぬ速さで近づいてきた。それは亀ならば首のあるべきところから、鞭のような触腕を繰り出した。

私は剣を抜き、黄緑色のぬらぬらした触腕を斬った。刀身のファバーン文字が緑色に光る。触腕は斬ると煙のように消え、亀のような化け物は手足のあるべきところから節のある蜘蛛の足のようなものを突き出して、飛びかかってきた。剣を打ちつけると、青紫の甲羅はまるで粘土のように潰れて四散し、これも煙となって消えた。

壁に張り付くように彫られていた海星のようなものが鮮やかな赤色に染まったかと思うと、七本の足を広げて宙を飛んだ。こちらを向いた中心には三つに裂けた嘴のようなものがあり、それが槍の穂先のように突き出して迫ってくる。

剣で打ち払おうとすると、深紅の腕で刀身に絡みついた。次に飛びかかってきた毛むくじゃらの塊のようなものに叩きつけると赤い液を飛び散らかせて潰れて消えた。毛むくじゃらのものはその液を浴びると白煙を上げて溶けてなくなった。

次から次へと奇怪なものたちが襲いかかってきたが、手強いというものはおらず、ファバーン剣の一撃で煙のように消えうせた。球体の塊のようなものは黄色い球に剣を突き刺すと、他の色とりどりの球体も泡のように弾けて消えた。

私は化け物を斬り伏せながら建物に近づいた。神殿を覆っていた彫り物はほとんどが薄くその痕跡を石の上に残すのみとなった。

夕日が強い朱色の光を建物の扉に注いだ。扉に刻まれていた三本腕の巨人の顔に鋸のような歯をむき出しにした口が開き、咆哮した。

巨人は扉を飛び出すと二十イート(約六メートル)ばかりの大きさになりつかみかかってきた。三本目の腕は背中から生えていた。夕空に見たときは目鼻がないように見えたが、そうではなかった。口は正面に、目と鼻は頭の後ろ側に着いていたのだ。

奇怪な巨人のそれぞれの腕ははまわりの木の枝を折り取った。枝は瞬時にして三振りの剣となった。私は神殿の前で巨人と剣戟を繰り広げた。巨人は成りこそ不気味だったが、闇雲に剣を振り回すばかりで、構えは隙だらけだった。剣術学校で学んだことはないのだろう。

右手の剣と私の剣が噛み合うと、巨人の剣は音をたてて折れた。木っ端が飛んでそれはただの木の枝となった。二本目、三本目の剣も同様だった。巨人は扉に逃げ込むような素振りを見せた。私は後ろから斬りかかり、背中から生えた腕を斬り落とした。またしても木屑が飛び散った。巨人の体は急に縮んで、扉に倒れ込んで姿を消した。神殿の扉には一筋の刀傷が着いていた。

私は扉の前でライエスト家の娘の名を呼んだ。

「マッダーネ、君を探しに来た。僕はスナブ・ランケン、君のご両親に依頼を受けた探偵だ。一度、アビンハの店で会ったことがあるが覚えているかい? ここを開けてくれ。君の手に入れた石板と尖筆は危険な代物だ。君ももうわかっているだろう。マッダーネ、ここを開けてくれ」

返事はなかった。私は扉を押し開けた。鍵は掛かっていなかった。

建物の中は暗かった。壁には幾つか細長い窓があったはずだが、厚い窓掛けでも掛かっているのだろうか。

ぼんやりと青や紫の霞がたなびいているように見えた。甘い香りがする。絨毯が敷かれているのか自分の足音が聞こえない。薄闇の中、奥の方に金色の光が見えた。

「マッダーネ、君の画才と想像力はよくわかったよ。その石板がなくても君は大丈夫だ」

私は光に向かって歩を進めたが、神殿の中はやけに奥が深いように思えた。左右の闇の中からは何かが蠢く気配がする。一度、三角錐に棒のような足が生えたものが見えた気がした。天井のあたりに青く光る目が一瞬見えたような気もした。

私は足を速めた。すると奥に見える金色の光も同じような速さで遠ざかった。青や紫の霞はいつの間にか淡い珊瑚色の光を発し、蛇のように蠢き私に絡みつこうとした。甘酸っぱい匂いがする。

私の腕に絡みついた煙のようなものが細い女の腕になった。目の前で渦巻く靄は女の顔となって艶然と微笑んだ。その顔はアビンハの骨董屋で出会った娘の顔だった。

私はファバーン剣を振り回し、マッダーネの幻を振り払った。

「いい加減にしておくんだな。その手を使うのはまだ君には早いし、似合わないよ」

緑色の光を発する魔剣で薄闇を斬り払って走ると、金色の光が急に大きくなった。燭台の灯が紗幕の向こうに見える。剣先が薄い布らしきものに触れた。それは火に炙られた霜のように消えてなくなった。

薄紫と朱色の褥の上に薄物をまとった半裸の娘が肘を突いて横たわっていた。裸の胸乳の前には黒い石板が置かれ、マッダーネは右手で真鍮色の尖筆を握っていた。

娘の足下には半裸の少年が虚ろな目つきで体を絡ませるようにしている。もう一人、彼女の尻の向こう側に壁にもたれて裸の若い男が座っている。深く首を垂れていて顔は見えない。薄汚れた長衣の胸には黒ずんだ染みがあるように見えた。

「ふむ、なかなか御立派な後宮のようだがね。趣味がいいとは言いかねるかな」

マッダーネは身を起こし、左手に石板を抱えた。少年はぽかんと口を開けてこちらを見たが、すぐに娘の側に張り付くように座り直し、またぼんやりとした顔つきになった。後ろの若い男は動かない。

「邪魔をしないで。私は世界を造っているのよ」

「それは結構なことだがね、紙の上だけにしておいてくれ」

マッダーネは切れ長の目を伏せて、薄笑いのような表情を浮かべた。そして、素早く石板の上で尖筆を動かした。石板の縁に彫り込まれた文字らしきものがぼんやりと赤く光った。

左右の闇の中から怪物たちが襲いかかってきた。凸凹のある箱に手足がついたもの、何本もの足で這いずる鱗のある長虫のようなもの、木の枝を組んで作った人形のようなもの、羽音を立てて飛び回る虫とも鳥ともつかないもの、突き出た腹に大きな目玉がついた頭のないもの、そうしたものどもがわらわらと現われ出て、飛びかかってくる。

私は右に左に剣を振るい、化け物どもをなぎ払った。奇妙なことに神殿の外の怪物たちよりも、幾分か手応えを感じた。造物主に近いほど、実体がはっきりと生ずるのだろうか。

マッダーネはすらすらと、うっとりとした楽しげな面持ちで尖筆を動かし続ける。創造の喜びと全能感が彼女を満たしているのだろう。

私は次から次へと襲ってくる奇妙なものどもに刃を振るい続けた。斬られた怪物は幾許かの血らしきものや液汁を噴きながら、煙となって消えていく。煙は神殿の中をたゆたう霞と混じりあう。

マッダーネは彼女の創造物が私を止められないと見たか、一瞬筆を止めると少しだけ顔を歪めてちらりと後ろを見た。そしてまたなお激しい筆遣いで石板の上で手を動かした。

「マッダーネ、もう止めろ。君が作っているのはただの幻だ。君は造化の神ではない。石板の魔力に囚われているだけだ」

「私が世界を造っているのよ! 私が、私が!」

マッダーネはそう叫んで、最後の一筆を加えて、尖筆を持った手を高く掲げた。小さな乳房の下の高鳴る鼓動が聞こえたような気がした。

彼女の後ろでうなだれていた男が突然立ち上がった。胸に開いていた大きな傷口が見る見るうちに塞がり、男は顔を上げた。イェロングという死んだ役者の顔がそこにあった。霞のようなものが彼の体を包んで金色の光を発すると、彼は白銀の鎧兜に身を包んだ戦士となり、長剣を手に斬りかかってきた。

私はファバーン剣でイェロングの剣を受け止めたが、今度は木の枝のように折れはしなかった。マッダーネの−あるいは石板と尖筆の−力が強く働いているのだろう。

二度三度と剣を打ちつける。役者をやっている時に身につけたのか、それなりのもっともらしい型で打ち込み、こちらの刃をかわす。兜の目庇の下の顔は土気色で表情はない。

「死人の騎士に守られてうれしいか! 目を覚ませ、マッダーネ!」

イェロングは鋭い打ち込みで私を一歩後退させた。その剣はファバーン剣とぶつかり合うと青白い火花を散らし、刀身から青い陽炎のようなものが立ち昇った。マッダーネは斬り合いの最中も石板に筆を走らせている。突然、イェロングの左腕には盾が出現した。肩当てには棘が生え、剣は掌分ほど長くなり、幅も広くなった。

だが、これはいささか悪手だった。イェロングは武具の変化についていけず、次の一撃を加えようとして体勢を崩した。芝居の小道具にしては重過ぎたのかもしれない。

私はその隙をついて切っ先を右脇に突き入れた。どす黒い血が噴き出して、異様な臭いが漂った。イェロングの右腕はだらんと垂れ下がり、剣を取り落とした。そのまま打ち込むと彼はかろうじて盾で防いだが、もう一度剣を叩きつけると盾は煙となって四散した。

銀鎧の戦士は仰向けに倒れた。止めを加えんと剣を振りかざすと、彼の甲冑は消えうせ、泥まみれの長衣をまとった男がただ骸のように横たわるのみとなった。

私はイェロングの体を跳び越え、マッダーネに迫った。娘は慌てた様子で石板に何か描こうとした。私は石板を剣で打った。それは赤い稲妻を発して奇妙な悲鳴のような音を発した。石板は幾つもの砕片となり、沈黙した。石板の欠片は赤い炎を噴いて燃え上がり、灰となった。

マッダーネは凄まじい形相でこちらを睨み、握っていた尖筆を私の胸に突き立てようとした。私は娘の細い手首を強くつかんで、尖筆を手放させた。

「私が! 私が世界を造っていたのに!」

切れ長の大きな目から涙がぽろぽろとこぼれ落ちた。

「ああ、その通りだ。なかなか素敵な世界だったよ」

マッダーネは幼い子どものようにわんわんと泣き出し、そのまま気を失った。

褥と見えたものは崩れた屋根から吹き込み積もった落葉となった。私は転がっていた尖筆を拾い上げ、倒れた石柱の上に置いた。ファバーン剣を打ち下ろすと、それは赤い火花をあげて二つに折れた。奇怪なことに中からはどす黒い血のようなものが流れ出した。二つに折れた尖筆は真鍮色の輝きをなくし、錆の塊のようになって崩れて消えた。

七

神殿から半裸のマッダーネとワンシーを運び出すのは骨が折れた。祠は壁や天井が次々と崩れていき、二人を外の叢まで運んだ頃には、マッダーネが写生した時と同様の廃虚となっていた。

イェロングの骸はその中に埋もれることとなった。しばらくして、役者の墓が掘り返され遺体が盗まれたという噂が流れたが、熱狂的な信者が彼の骸をダルバンスの丘で発見したかどうかは知らない。

ワンシーという少年はマッダーネの神殿で過ごした時間をほとんど覚えていなかった。彼の家もそれなりの名家であり、ライエスト家とうまく話をつけたのかもしれないが、私にはどうでもいいことだった。

マッダーネは一件の後、しばらく眠り続けた。目覚めた後も家を出た後のことは何も覚えていないと言ったらしい。私は相応の報酬は手にしたが、マッダーネと顔をあわせることはなかった。

石板と尖筆についてはっきりとしたことは何もわからなかった。沼地の占い師は遠い昔モーカヴという魔道士が描いたものを現し世のものとする魔法の石板を作り出したという言い伝えを教えてくれたが、彼女もそれがどこまで真実かはわからないと言った。

何年かの後、サンジェリィには奇抜な建物が幾つも建った。それらの建築がかつてマッダーネが魔法の道具で作り出した幻影とどこか似ていることを指摘する者は一人もいなかった。この大都では、建物も彫像も絵画も芝居も次々に新しいものが生まれては消えていくのだ。

人の噂ではマッダーネは画学校に進み、卓抜な筆捌きと独特の幻想的な画風で若くして名を成しているらしい。奇怪とも言える建築物や奇妙な怪物の絵は一部の人間には高く評され、彼女に意匠を依頼して建物に装飾を施す者もいるらしい。

私は街中で一風変わった建物を見かけると思うことがある。彼女は家を出る前に、あの石板に石板そのものの絵を描いていたのではないだろうか。造化の神と化した彼女がその至高の悦楽を保つために、そのぐらいのことを考えついてもおかしくはないのではないか。

先日、夜更けに酔って探偵局に帰ろうとすると、路地の暗がりに奇妙なものを見た。それは珊瑚色に光る大小の球体が寄り集まったような形で、幾つかの球には目がついていた。それは細い木の枝のような手足をばたばたと動かして闇の中に消えていった。

もちろんそれは単なる酔っ払いの幻覚だったのかもしれない。あるいは魔法の石版の一件の記憶が突然甦り、そんな幻を見せたのかもしれない。

あれからもう何年もたった。彼女ももう子どもではない。魔法の石板と尖筆を手懐けながら、迸る創造の力の道具とすることを覚えたのかもしれない。もちろん、本当のことはわかりはしないのだが。

いつかこの西岸一の大きな都はマッダーネが造り出した世界になるのかもしれない。幾重にも折り重なったこの街の歴史に新しい奇妙な頁がつけ加えられ、切れ長の目の娘は造化の女神として大都に君臨するのだろうか。

それはそれで大層な見物となることだろう。私は時折、奇怪な建築がそびえ立ち、奇妙な生き物が跋扈するサンジェリィの姿を夢想しては、「私が世界を造っているのよ!」と叫ぶ彼女の声を思い出すのだ。