奇怪に捩れた木々が奇妙な灰色じみた葉を茂らせる森の中で私は道に迷った。道といっても石が敷かれているわけではなく、ほとんど踏み分け道に過ぎなかったが、それでもその道をたどっていけば、次の村にたどりつけるはずだった。

一夜の宿を借りた寺院の僧は決して道を外れてはならないと言った。陰鬱な森のさらに奥にはアーヴェルの森という恐ろしい場所があり、そこに足を踏み込んだものは二度と戻っては来られないのだという。

「アーヴェルの森には、あらゆる邪悪な魔物、妖鬼、魍魎が棲みついています。決して近寄ってはなりません。今日明日にもルアグの僧正様が僧兵を引き連れていらして、魔物を調伏することになっていますが、それがすむまでは近づいてはなりません」

薄汚れた焦茶色の長衣を着た僧侶は端の下がった唇をできるだけ動かさずにぼそぼそとしゃべった。小さな木造の寺院はさほど古いものではなく、僧もまだ若いようだが、歯が何本か抜けているからなのか、陰気な面持ちのせいなのか、やけに老けて見えた。

「ふうむ、奇怪なものならこのあたりには珍しくはなさそうだが」

私は破風の上、十字の先に三日月を掲げた寺院の標に留まっている黒い鳥を見上げた。鴉にも見えるが猛禽のような脚は三本あるようだ。大きな翼を広げて飛び立ったが、その翼は蝙蝠のそれに似ていた。

僧侶は灰色の空に飛んでいく奇妙な鳥を二本指で指し示して、祈りなのか呪詛なのか何事かつぶやいた。

「〈大いなる厄災〉がもたらした呪いは未だ消えることなくこの地に染みついております。人間の強欲と傲慢が恐ろしい災いを招いたのです。旅のお人よ、あなたも我が神におすがりなさい。人は皆、罪科を背負っています。ただ一つの神だけが、人間の罪科を引き受け、浄化してくださるのです」

寺院はジェザスアーラという神を崇める宗派のものだった。神はただ一つで、諸々の人間の邪心を清めて、夢のようなあの世に連れていってくれるらしい。イオロープにはこうした神への信仰がところどころに存在していた。ジクローム、ジュザース、あるいは名前を持たない神。

いずれも禁欲的で厳しい戒律があった。昨日の夕食時に葡萄酒でもないかと僧侶に尋ねると、飲酒は禁じられているという答えが帰ってきた。それに加えて自分たちの崇める神以外のものは邪神魔神の類いとして排斥するので、毛嫌いされたり弾圧もされたりすることも多いのだが、この地では戦で妻子を亡くしたルアグの領主が信心するようになったせいで、勢力を広げているらしい。

「ふむ、それは結構な教えかもしれないが、生憎どこの神様とも馬が合わなくてね。それに酒が飲めないのはつらすぎるね」

「スナブ・ランケン殿に旅路の御加護を」

僧侶は小さなため息をついたが、お守りだといって薄い素焼きの丸い札のようなものをくれた。真ん中に偃月と十字を組み合わせた印が押され、縁に沿ってフラーテンの文字で何か刻まれていたが、私には読めなかった。

「ありがたくいただいておくよ」

私はその護符を懐に入れて、寺院を去った。灰色がかった森の中を歩いて、夕刻には次の村に着くはずだったが、昼過ぎには踏み分け道はこれまた灰色じみた草に覆われて、判然としないものになっていた。

空は黄ばんだような灰色の雲に覆われ、時折奇妙な黒い鳥が嫌な鳴き声をあげて飛んでいるのが見えた。灰緑色の叢の中にはところどころに異様に鮮やかな赤紫色の花が咲いていたが、その花びらの中からのびた雄しべか雌しべらしきものは虫のように蠢いているようだった。

木々はさほど生い茂っているということはなく、斑に淡い陽光は差してはいたが、どうにも陰鬱な気配は消し難かった。道は一度緩やかに登り、また緩やかに下ると隣の村だという話だったので、私は恐らくは道と思しき下草の薄い部分を登っていった。

しばらく行くと明るい陽が差してきた。つい先刻まで暗く重垂れた雲が陽の光を遮っていたのが嘘のように雲に切れ目が広がり、黄金色の午後の光が差してきたのだ。

それと呼応するかのように木々の様子にも変化が現れた。ねじ曲がった灰褐色の木々はどこかへ消え去り、私の周囲には瑞々しい緑色の葉叢が茂り、素直にのびた明るい茶色の幹と枝がそれを支えていた。

〈大いなる厄災〉がもたらしたという害毒は場所によって相当の違いがあるという。私が踏み込んだこの地はその毒を免れた土地なのだろうか。ところどころに白や黄色の可憐な花が咲き、小さな蝶がひらひらと舞っていた。空からは小鳥のさえずり−本物らしい−が聞こえた。

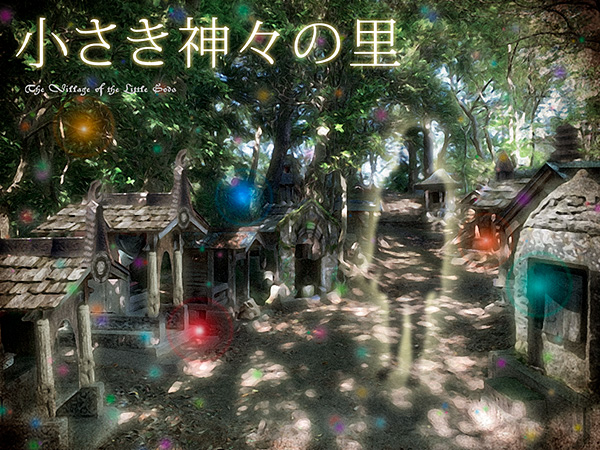

やがて足下には清らな水が流れる小川が現れ、流れを遡っていくと幾らか森が開けた場所に出た。小川は二股にわかれ、真ん中は小島のようになって背の低い木々が繁っている。その葉叢の影に小さな家のようなものが見えた。人が足を踏み入れない禁忌の地の近くに家があるというのも妙だったが、家自体も人が住むには小さ過ぎるように思えた。

近づいて小島を囲む小川の縁から見ると、さらに奇妙な印象は強くなった。小島は幅が三十イート(約九メートル)ほどだが、奥行きはもっとあるようだった。不規則な形をしているが、小川に接する縁の部分は土を盛ったようにも見える。小島の中は下草が生えていない部分があり、どうやら島をぐるりと回る小道があるようだった。

その小道に沿って小さな家のようなものが建っていた。高さは二イート(約六十センチ)ほどだろうか、切り妻のこけら葺きらしきものが四つ五つ、いやもっとだろうか、肩を寄せ合うように並んでいる。

私はこの奇妙な景色に半ば魅入られ、弧を描く小川に沿って歩いていった。小川は幅が八イートあまり(約二・四メートル)、水は驚くほど澄んでおり、底の明るい色の小石や泳ぐ魚の姿も見える。向こう岸の小島には小さな家が葉叢の向こうに見え隠れしている。どうやら小島の中にずっと家並みがつづいているらしい。

小川に沿って少し歩くと川幅が狭くなっている場所があり、そこに橋が架かっていた。板状の石を架け渡した簡素な橋だが、石には大小の渦巻きを組み合わせたような模様が刻まれているのが見て取れた。橋の向こうには家が一軒あった。切妻屋根の破風に橋に刻まれているのと似た渦巻きのような形の浅浮き彫りがついている。小さな家だったが、どうやら人間が暮らせるほどの大きさがあるようだった。

私は橋を渡ろうとした。一歩目で胸のあたりに何か熱を感じたような気がした。もう一歩進むと心の臓の鼓動がやけに大きくなり、息苦しさを覚えた。三歩目を踏み出そうとすると目が回りだし、緑の梢と空、小川の水がぐるぐると渦を巻いたように見えた。

胸の隠しの中が焼けるように熱い。僧侶にもらった護符を入れておいたことを思い出し、震える指で引っ張り出して投げ捨てた。素焼きの護符は石橋の上で砕け散った。私はその場に膝をついて倒れ伏した。

目が覚めると薄暗い部屋の中にいた。差し込んでくる光は壁板の隙間からのものらしい。胸に手を当てると、膏薬らしきものを塗った木の葉が貼り付けられていた。床には粗末な敷物が敷かれていたが、家具調度の類いは見当たらない。

足下の方に扉があり、閉まってはいたが框との隙間から陽が差している。頭の方は板壁で、右下に小さな四角い戸口があった。人間なら這って出入りするぐらいの大きさでこちらはぴったりと板戸が閉まっていた。戸口のまわりにはやはり渦巻き模様が幾つか描かれている。

眩暈は治まっており、私は立ちあがり、奥の小さな扉に手を触れてみたが、固く閉ざされているようだった。反対側の扉を開けようとして手をのばすと誰かが先に戸を開いた。

開いた戸口に小作りな女が立っていた。陽光を背中から受けて白金の髪が光っている。肌も同じように白く、明るい緑色の瞳が陰となった顔の中で仄かに光を放っているかのように見えた。

背丈は私の胸のあたりまでしかなく、子どものようだったが、面立ちや体つきからすると大人の女のようにも見えた。卵色の薄物をまとい、裾からのぞく細い脛が白く輝いて見えた。

「気がついたのですね」

聞き取りにくいが美しい響きのある声で女は言った。

「僕は……橋の上で倒れて……」

「そうです。おかしなものを持っていたので、そうなったのです」

「ジェザスアーラとやらの護符のことか」

その言葉を聞くと女は眉間にしわを寄せた。

「あなたは悪しき神の虜になってはいなかった。だから、それがあなたの胸を焼いたのです」

私は胸に貼り付けられた膏薬に目をやった。

「手当てはしておきました。あなたが偽りの神に心を奪われなければ、いずれ傷は消えるでしょう」

「もし、僕がその悪神を信じていればどうなったんだい?」

女は小首を傾げて、わずかに含み笑いを漏らした。

「もし? あなたはそういうお方ではありますまい。あなたの心の臓がそう申しておりました」

私はもう一度胸に貼られた薬と木の葉を見て、肩をすくめた。

「まあ、そうかもしれないがね」

「それにそういう者であるならば、あなたは今頃森のものたちの夕餉となっていたかもしれません」

「それは御免こうむりたいね。ところで、ここから出てもいいかね」

女はわずかに笑みを浮かべて道を開けた。私は上衣を着て、剣を佩き、家の外に出た。日が暮れかかり、金色の陽光が斜めに木立の間に差し込んでいた。

私が寝ていたのは橋から見えた人間並みの大きさの家の中だった。家の前からは三方に道がのびており、まっすぐ行けばすぐに石橋があった。左右には小島の縁に沿った小道が続いており、その道に沿って小さな家が何軒も連なっていた。

振り向くと女も家の外に出ていた。

「ここはアーヴェルの森なのか」

「そうです。僧侶と名乗るいかさま師から何か聞かされたのでしょう」

「魑魅魍魎の巣窟だと聞かされた。そういうことも僕の心の臓がしゃべったのかね」

女は小さく声を出して笑ったが、そこにはいささかの嘲笑とも皮肉ともとれるものが含まれているようだった。

私は小道に沿って歩いた。道は曲がりくねり、ところどころ上り下りしていた。小道の両側に家並みは続いていた。切妻屋根の木造のものが大部分だが、中には寄棟のもの、屋根に陶の瓦がのっているもの、円筒形を呈しているもの、あるいは全体が石造りのものもあった。

川の上流側にたどりつき、そこから小島の反対側を進んだ。小さな家々はどれも古びており、屋根が抜け落ちたり、倒壊しているものも見受けられた。彩色が施されていたらしいものもあったが、風雨にさらされて元の色はよくわからない。

紋章のようなもの、文字のようにも見えるものが彫り込まれたり、描かれた痕跡も見て取れたが、いずれも私には未知のものだった。家々の扉は多くは閉ざされていた。幾つか開いているものもあったが、中をのぞいてみても小さな家具調度が置かれているわけではなかった。家の中には石や木が置かれていた。何かが描かれたり刻まれたりしているわけでもない、ただの石や木片が仄暗い家の中に鎮座していた。

奇妙なことにそれらのものを目にして初めて私は気がついた。これは恐らくは祠なのだ。どのような神なのかは知る由もないが、神々を祀った祠がこの小島には並んでいるのだ。

島の真ん中あたりは小さな丘のように盛り上がっており、そこにも家々は並んでいた。道はその上にものびていて、登ると頂には他とは異なるものが建っていた。それは人の背丈ほどの高さの四角い石塔で、頂部は四角錐になっている。あちらこちら角が欠け、ひびが入り、相当に古いものであるように見受けられた。文字とも紋様ともとれるものが全面に彫り付けられていたが、磨り減り判然としない。石橋と同様の渦巻き模様のようなものが幾らかはっきりしている部分もあったが、いずれにせよ私には読み取ることのできないものだった。

石塔は幾らか傾いでおり、まわりには同様の黄褐色の石が幾つか倒れていた。あたりを見回せば、下草の中にも石の基壇のようなものが見え隠れしている。この小島自体が遠い昔に築かれた神殿か墳丘のようなものではないかという考えが頭に浮かんだ。

丘を降りて、島の縁の小道を再び歩き始めると、不意に左手に建つ家−祠だろうか−の一つが崩れ始めた。柱が折れ屋根が抜け落ち、見る間に形を失い、灰褐色の朽ち木が積み重なったものとなった。どこからか、小さなため息のようなものが聞こえた気がした。

元の場所に戻ると、女はまだ家の前に佇んでいた。こちらに背を向け、幾らか腰をかがめている。私が近づくと彼女の肩に止まっていた黒いものが飛び立った。それは蝙蝠の翼を持つ三本足の鳥のように見えた。

姿を消したのはそれだけではなかった。女の視線の先にいた何かが素早く動いて消えたような気がした。

何なのかはわからない。灰色の小さな影のようなものが瞬きする間もなく、叢の中に消えたように思えたのだ。女は私の顔をみて曖昧な笑みを浮かべた。

「鳥は見えたがね、もう一つの何かはどこかの祠の主かね」

私の問いに女は笑みを浮かべたまま答えた。

「あなたには見えたのですね」

「見えたような気がしただけさ」

「あなたにはそういう人なのです。あなたが惹きつけるのか、それとも彼らがあなたを惹きつけようとするのか」

「長い旅をしているんでね、そういう輩には随分と出会ってきた。ここの連中は僕に何か用事があるのかい」

女は薄緑の目を細めて、静かに言った。

「あなたに守ってほしいのです。一晩だけ、彼らを、この場所を」

「守るとは何から?」

「今晩、偽りのただ一つの神の狂信者が襲ってきます。この小島諸共アーヴェルの森を焼き払うつもりです」

「昨日泊った寺の坊さんが言ってた話か。ルアグの僧正とやらが僧兵を引き連れて来るんだろう。剣呑な話だね。一人二人で来るわけじゃあるまい。僕一人で何ができるというんだい」

「炎はプリフェの雨が消し止めてくれるでしょう。川を渡ろうとする者はリュヴェルが水底へ引き込みましょう。あなたは橋を護ってくれれば良いでのす。一度に一人しか渡れない橋です。あなたはそこに立ち塞がって、渡ろうとする者を打ち倒してくれればよいのです。命を取る必要はありません。ただ島に入れなければよいのです」

「ふうむ、よくわからん話だね。もし、僕が坊さんと通じていたらどうするつもりだね。それに僕は逃げるかもしれない」

「あなたはそんなことはしない人です」

「やれやれ、見込まれたものだ。今し方、祠が一つ倒壊したが、あれも狂信者の仕業かね」

女の顔から表情が消えて、言い知れぬ虚無とでもいうべきものが浮かんだ。

「ヴェリッテを信じ、崇める者が誰もいなくなってしまったのです。主なき祠は形を保つことはできません」

「信じる者がいなくなれば、その神は消滅するということか」

女は黙ってうなずいた。

「ここは小さき神々の里です。元の地を追われたり、人々から忘れられようとしているものが、この地に集まり、潜み棲んでいるのです」

「坊主どもはそれをさらに追いつめて滅ぼそうとしていると」

「そうです。悲嘆が盲信を呼び、盲信が自由を滅ぼすのです」

「そしてまた悲嘆が生まれる。それが野蛮というものだな」

女は悲しげな笑みを浮かべてうなずいた。

「どうして一晩だけなんだ」

「それは……」

女は一瞬言い淀んだが、すぐに言葉を続けた。

「今宵、星辰の位置が揃い、碑の主が目を覚まします。それまで、あなたにここを守ってほしいのです」

「碑の主とは何だ」

「とても古いものです。〈大いなる厄災〉よりも古い存在です。それ以上のことは言葉では表せません」

女の緑色の瞳が私を見据えた。言葉にはならない何かがそこから伝わってくるのだろうか。だが、私にはわからなかった。朧な大きな影のようなものが頭の中に浮かんだ気もしたが、それが何なのかを解する力は私が持ち得ないもののようだった。

女はふと表情を緩めて、少しばかり寂しげな笑みを浮かべた。

「君は何をするんだ」

「私は目覚めのための祈祷を捧げねばなりません。その間は何もできないのです」

「碑の主とやらが目覚めれば、襲撃者を退けることができるのか」

女はわずかな含み笑いをもらして、「ええ、きっと」と言った。私はそのかすかな笑みに引きずられるようにいつの間にかうなずいていた。

やがて日が暮れた。女はどこからか甘酸っぱい味のする果実を採ってきた。林檎に似たその果実を食べると奇妙に目も耳もはっきりとして、身が軽くなったような気がした。

女は私に石橋の袂で備えているように言い、自分は家の中の奥の部屋−小さな扉がついている−に身をかがめて入った。扉が閉まって、少したつと歌声のような呪文のような声が聞こえてきた。部屋の中から聞こえてくるとは思えない響きで、声が四方を飛び回っているようだった。

私は女の家から出て、石橋へ向かった。奇妙な声は家の外に出ても幽かに聞こえてきた。それは木立の中から、下草の中から、藍色の空から、あるいは小川の水面から響いてくるようにも思えた。

やがて小さな家々からぼんやりとしたわずかに光るものが立ち昇った。光は青や金色、赤く、あるいは虹のような色合いを見せ、宙を飛んでは女の家に吸い込まれていく。

その不可思議だが美しい光景に目を奪われていると、それを打ち破るような音が聞こえてきた。川下の方から太鼓と詠唱が響いてくる。どちらも離れたところからのものに聞こえる。低い太鼓の音が単調に打ち鳴らされ、それに合わせているらしいこれも低い声の陰鬱な詠唱が重なる。旋律らしきものはほとんどないそれは、昨夜泊ったジェザスアーラの寺院で、明け方僧侶が唱えていたものとよく似ていた。

しばらくすると小川の下流の方から朱色の光が差してきた。光は揺れ動き、ものが燃える臭いが漂ってきた。かすかに爆ぜるような音も聞こえる。まだ暮れ切らぬ空が日没が二度訪れたかのように赤く染まる。

女の言っていたプリフェの雨とやらは、本当に降るのだろうか。天頂には星々が光っている。火の手に小島近くの木々の梢が影絵模様となって浮かび上がる。熱を孕んだ風が吹き寄せてくる。

不意に青い光球が夜空に舞い上がった。小島の中のどこかから昇ったように見えたがはっきりとはわからない。青い光の玉は火の手の上がる木立の方へ飛んでいった。それは無数の小さな光の粒になったかと思うと、赤く染まる空の中に消えた。

ざあっという激しい雨音が聞こえてきた。小島には一粒の雨も落ちては来なかったが、燃える木々の上に滝のような雨が降り注いでいるのが、ちらちらと光って見えた。驚きの声らしきものが聞こえ、太鼓の音が乱れて止んだ。炎は突然の豪雨にかき消され、湿った風がこちらへ吹き込んできた。

炎の光が消えると雨音も止んだ。空には星々が瞬いていた。

少しの間、太鼓と詠唱も止まった。小島ではまだ幾つもの光が女の家に吸い込まれ、不思議な声と音が聞こえていた。

やがて、太鼓と詠唱が再び聞こえてきた。それは次第に大きくなってくる。枝を払う音や叢をかきわける音も聞こえる。武具のなる音も。

下流に松明の明りが一つ二つ現れた。だが、人数はもっと多い。先刻の雨で粗方松明は消されてしまったのだろう。白い長衣をまとった一団が川沿いを進んでくるのがかろうじて見える。彼らは小川が二股に分かれている所で立ち止まった。二十、いや三十はいるだろうか。長衣をまとい僧侶のような出で立ちだが、剣や戦斧を手にしている。

先頭で柄のついた太鼓を叩いていた男が話し始めた。

「ジェザスアーラの忠実なる僕たちよ。我らは悪鬼のもたらした汚れの雨にも臆することなく、ここアーヴェルの森の深奥にまでたどり着いた。邪悪の棲家は我らの目の前にある。今宵こそ、邪なる魔物の根城を打ち壊し、この森を祈りを以て清浄なる場所とするのだ!」

この男がルアグの僧正とやらなのだろうか。太鼓の男の声に続いて、男たちは低い声で唯一の神とやらを崇める言葉を唱和した。鬨の声というには、あまりに陰気なものだったが、彼らはそれで気持ちが昂ぶったのだろう。次々と小川に入り込み、小島を目指し始めた。

さらに太鼓の男に率いられた十人ばかりの男たちは川を回り込んで、石橋の方に向かってくる。私は剣を抜いて身構えた。

大きな水音がした。同時に悲鳴も。僧兵たちが渡っていたあたりから水飛沫があがっているのが、松明の光に光って見えた。一瞬、緑色の長い腕らしきものが見えた気もしたが、よくわからない。水音と悲鳴は続き、こちらに向かっていた男たちは慌てて川下の方へ引き返したが、彼らが駆けつける前に水音も声も止んでいた。

仲間の名を呼ぶ僧兵たちの声が聞こえたが、答える声はなかった。

「聖なる業を妨げる水魔に災いあれ。だが、悲しむことはない。我が同胞たちは天つ国で永遠の安息を得るであろう」

僧正の言葉に続いて、彼らは暗い鎮魂の歌らしきものを歌いだした。時々、泡が弾けるような音が川から聞こえ、それは彼らを嘲笑しているようにも思えた。

歌が止むと彼らはまたこちらへ歩きだした。石橋の袂まで来ると、太鼓の男がまたしゃべりだした。私は茂みに隠れて様子をうかがった。

「見よ、石橋がある。これこそが邪なる魍魎どもを討ち滅ぼす栄光への橋だ。怖れることはない。我らにはジェザスアーラの御加護がある。さあ、怪魔を最初に討伐する誉れを欲するのは誰だ」

すると一際背の高い、頑丈そうな体つきの僧兵が前へ出た。

「僧正様、このウィワージが一番手となります。真正なる神の尖兵となる栄誉をお与えください」

「おお、マルヌーの強者が先頭となれば、どのような魔物とて怖れることはない!」

ウィワージなる男はいささか刃こぼれのある戦斧を手にして、石橋に足を踏み入れた。白い長衣には赤で十字と三日月の印が染め抜かれている。その下には鎖帷子を着込んでいるようだ。頭には庇のない簡素な兜を被っている。その下の髭面は僧侶というよりは樵か農夫といった趣だった。

戦斧の男は橋を二歩三歩と進むと胸を押さえて立ち止まった。彼らも陶の護符を身につけているのだろうか。

「おお、胸が燃えるようだ。力が体にみなぎる!」

どうやら護符は信心の具合によって働きが異なるらしい。ウィワージは分厚い胸を張り、戦斧を夜空に突き上げて怒鳴った。

「神よ! 我に邪悪を蹴散らす力を!」

私は茂みから出て、橋の袂で剣を構えた。ウィワージも他の僧兵たちも一様に驚きの声をあげた。一人が頭巾から頭を出して私を指差した。

「あなたはランケン殿ではないか! あれほど言ったのに迷ってしまわれたか」

「迷ったのか、何かのお導きかしらんが、こういうことになっているのさ。今晩はここの連中は忙しいらしい。日を改めて出直した方がいい。ただし、丸腰でな」

僧侶は太鼓の男にぼそぼそと説明をしていた。ルアグの僧正は前に出て−だが、橋には足を踏み入れずに−私を諭し始めた。

「外つ国からの旅人よ、我らは聖なる一つの神ジェザスアーラを崇める者だ。この森、そしてこの小島は邪悪な魔物、おぞましき魍魎、地獄の妖鬼が潜み棲む恐ろしい場所だ。我らはこの地を浄化するためにやってきたのだ。橋を渡り、こちら側へ来るがよい。ジェザスアーラは異国の者とて分け隔てなくお救いくださる。今すぐこちら側へ来て、天つ国の永遠の救いを求めるがよい。さあ!」

「君たちの神が僕のような異国からの素性の知れぬ者も救うなら、どうしてこの地のものも救わない。ここは小さき神々の安静の土地だ。君たちのご大層な神がどんなに偉いか知らないが、他の神々に勝手なことをしていいという理由はない」

私の言葉を聞いた僧兵たちは口々に「異教の輩だ」「邪教の宗徒だ」「淫祀の手先だ」などとまくし立てた。太鼓の男はそれを仕草と表情で押さえ、再び口を開いた。

「神は一つだ」

その言葉を合図にしたようにウィワージが襲いかかってきた。戦斧を振り上げ橋の上を突進してくるが、構えは隙だらけだった。私は橋の袂で待ちかまえ、打ち下ろされる斧をかわして、肩口に斬りつけた。長衣の下で鎖帷子が鳴る音がした。ウィワージは狭い橋の上で態勢を崩した。脛に蹴りを入れると、大きな体を宙に泳がせて、川の中に落ちた。

その水音を聞きつけたかのように、青緑の光が水底を走ってくる。何かがウィワージを水の中に引き込んだ。

「私が行きます!」

勇ましい声があがり、今度は短槍を手にした男が前に出た。得物と同じく痩せてひょろ長い顔をしている。狭い橋上での打ち合いを避けようとしたのか、走って進み、渡りきる最後の一歩に力を込めて槍を突き入れてきた。

私は穂先を打ち払い、間合いを詰めて槍の真ん中を打った。槍は二つに折れて痩せた男は口を開けて間抜けな顔を見せた。柄頭で頭を打つと男は川に落ちた。また水魔らしきものが泡立つような笑い声をあげた。

三番目に名乗り出たのは角付きの−しかし片方は折れていた−兜を被った中背の男で、手には両刃の長剣を握っていた。厳つい顔には傷痕があり、古兵という雰囲気があった。男はしゃがれ声で言った。

「我こそは、北の海の勇士ダンジュート。数々の戦で敵の血に塗れたこの剣、今はただ一つの神のため、悪しき魔物を征伐し、邪教徒を打ち払うために振るおうぞ! 外つ国の男よ、覚悟するがよい」

ダンジュートは一歩一歩慎重に石橋を渡ってくる。これまでの二人とは違って、構えに隙はない。小島に踏み込まれては面倒なことになりそうだ。

私は橋に足を踏入れ、北の海の男と歩を会わせるように進んだ。橋の真ん中で対峙すると、ダンジュートは傷のある顔に静かな笑みを浮かべた。

「異国の男よ、今ならまだ心を改め、真正なる神の意志に身を委ねることもできるぞ。正しき道を歩み直すのだ」

「ありがたい御忠告だがね、何かに身を委ねるのは真っ平だね。正しい道とやらは自分で決めるのさ」

「ならば仕方がない」

ダンジュートは切っ先を私の眉間に向けた。その時、その厳つい顔に驚きの表情が浮かんだ。白い長衣が淡い虹色に染まって見える。

「おお、ジェザスアーラよ、お救いください」

私は振り返りたい誘惑に耐えた。男の構えが緩むのがわかった。手元に剣を打ち込むと古びた手甲が裂けて血が噴き出した。男はそれでも剣を離さなかったが、私は兜に一撃を加えた。割れはしなかったが大きく兜は凹み、ダンジュートはよろめいて橋から落ちていった。

振り向くと女の家が虹色の光に包まれていた。扉が開き、裸の女が出てくる。その姿も七色の淡い光に包まれている。奇妙な斑模様の光が彼女の体を覆っていたが、それは流れるように蠢く。形を変えていく光の斑は様々な生き物の姿にも見える。鳥や獣、蛇や蜥蜴、様々な虫たち、そうしたものが光の模様となって、女の体を蠢いている。いや、そうしたものたちが寄り集まって女の姿を形作っているようにも見える。

橋の向こうではジェザスアーラの信徒たちが驚きと恐怖の声をあげている。祈祷の声も聞こえたが揃わず、太鼓を打つことも忘れられているようだ。

虹色の女はゆっくりと小島の道を歩いていく。こちらで起こっていることに関心はなさそうだ。小さな神々の祠の間を光の尾を引くように進んでいく。彼女が通ると小さな家々が各々の色合いで光を発する。青い光、黄色い光、緑の光、赤い光、様々な色の淡い光が彼女が進む場所を示すように点る。

木々と小さな家並みの合間を光が進んでいくのがわかる。女は島の中央の塚を上っている。やがて、石塔の場所に達したのだろう、光はその場に留まり、虹色の輝きを発し続ける。

橋の向こうの者たちは次第に落ち着きを取り戻したのか、陰気な祈りの声が次第に揃い始めた。太鼓の音も聞こえ始めた。

「邪教の妖術を怖れることはない! 我らには神の御加護がある! さあ、異教の儀式に神の制裁を加えるのだ! さあ、勇気ある神の戦士たちよ!」

僧正が信徒たちを煽った。唱和の声が高まったが、その響きを裂くように別の声が聞こえてきた。艶やかな女の声が墳丘の方から響いてくる。家の中で聞いた時よりもずっと大きくはっきりとしている。それは言葉のようにも意味を持たない声の響きのようにも思えた。

その音声に応えるかのような別の何かも聞こえてきた。その音もまた、歌なのか獣の鳴き声なのか、鳥のさえずりなのか、それとも風の音、水の音、地鳴りのようなものなのか、何とも判然としなかった。様々な音声が小島のそちこちから聞こえ、女の声に絡み合うようにして高まっていく。

「聖なる戦士たちよ! 今こそ勇気と信仰が試される時だ! さあ、邪教の妖魔を粉砕せよ!」

太鼓の男が大声を張り上げた。鬨の声らしきものが上がり、僧兵たちは列をなして石橋を渡り始めた。私は一歩二歩橋の上に踏みだし、迎え撃った。

先頭の男は先端に鉄の棘が植えられた棍棒を大振りした。脇を払うと男はうめいて川に落ちる。二番目の男はイーテンの兵士のような反り身の剣で襲いかかってきた。二度三度と打ち合うが、なかなかの手練れだった。元は帝国の兵士なのかもしれない。

男は私のわずかな隙をついて、蹴りを入れてきた。避けた拍子に石橋から落ちそうになる。私が落ちても水の中の何かは餌食にするのだろうか。体勢を崩したところに刃が降りかかってくる。受け止めると火花が散り、私の剣は真っ二つに折れた。

からくも切っ先をかわして、ごつごつとした石橋を転がって逃げる。イーテン風の男は二度三度と斬撃を加えてくる。私は刃をよけながら、何とか腰帯の短剣を抜いた。

ふくらはぎに斬りつけると、短剣は革の長沓を切り裂いて男の足に食い込んだ。「ぎゃっ」という悲鳴が聞こえた。私の上に倒れ込んできた相手を川に投げ落した。

短剣を手に立ち上がった刹那、首を何かで打たれて、もう一度私は倒れた。ほとんど息ができない。何かが首に巻き付いている。革紐の両端に礫を括りつけたものらしい。大鎌を持った男が向かってくる。麦のように首を刈られてはたまらないが、息が詰まって思うように動けない。必死で革紐を緩めようとするが固く食い込んで指が入らない。

大鎌の男は疎らに髭の生えた顔に歪んだ笑いを浮かべて迫ってくる。見開かれた目に宿っている光は盲信の狂気だろうか。

突然、空から光が落ちてきた。落雷とは違う虹色の光条が大鎌の男を捉えた。男は全身を強ばらせて得物を取り落とし、がくがくと震えながらその場に崩れ落ちた。白衣は焦げているわけではなかったが、白い湯気のようなものが上がっている。

私は短剣で首の革紐を切り裂き、立ち上がった。背後の墳丘から虹色の光の靄が立ち昇り、小島の上にわだかまっている。島の上にもう一つ、光の島ができたかのようだ。

そこから虹色の光の矢が放たれてはジェザスアーラの信徒たちに突き刺さる。光条に打たれた者は硬直し痙攣し、倒れ伏す。倒れてもなお、四肢をびくびくと蠢かす者もいる。

彼らが倒れるたびに島から声が聞こえる。歓声、笑い声、あるいは鳥や獣の鳴き声、虫の集く声、風の音や水の音かもしれない。

男たちは次々と倒れていき、残るは後ろに構えていた太鼓の男と僧侶のみとなった。

「おお、これは何ということだ! 邪悪なる塚の主が我らの聖なる行いを邪魔しようとしている。ああ、だがこれも我らが真正なる神の与え給うた試練に違いない! さあ、敬虔なる神の従者よ、我と共にジェザスアーラへの祈りを! そして、神に殉じた者たちの骸を越えて前へ!」

ルアグの僧正は太鼓を高く掲げて強く打ち鳴らし、僧侶を目で促した。どうあっても、自分が先頭に立つ気はないらしい。だが、僧侶は「うわあー」という叫び声を残して暗い木立の中へ逃げ去っていった。

太鼓の男は桴を握った手を止めて、僧侶の逃げた暗闇に目を遣った。それからこちらに向き直ったが、その瞬間、虹色の光条が彼を打った。僧正は痙攣する手ででたらめに太鼓を打ち鳴らし、口からは詠唱の代わりに泡を噴き、全身を捩るようにして倒れて動かなくなった。

「ありがとうございます。おかげでうまくいきました」

振り向くと女が立っていた。体にはまだ虹色の光が残り、あちこちで蠢いてはちらちらと光っている。

「彼らは死んだのか」

「死んで、生き返るのです。でも、それには少し時間がかかります。さあ、宴へ」

「宴?」

女は私の手を取り、島の中央に導いていった。道沿いの小さな家々からは様々な色合いの光が溢れ、生き物めいて蠢くものが、飛び跳ね、踊り、宙を飛んでいた。島を囲む川からも七色の光が飛び出し、幾重もの波紋と飛沫を作る。木々さえも揺れ動き、擦れ合う葉叢がささやくような歌声を発していた。

塚の石塔の袂にたどり着くと、光の踊りや不可思議な歌声のようなものは、さらに激しくなり、賑やかな祝宴の様を呈していた。そこから先の記憶は定かではない。女が差し出した木の実の椀に入った酒らしきものを私は飲んだのだろうか。光るものたちと一緒に飛び跳ねて踊ったのだろうか。草の褥で女と歓を尽くしたのだろうか。あるいは、すべては一夜の幻だったのだろうか。

朝日が瞼の裏を金色に染め、私は目を覚ました。石塔の袂の叢に私は一人横たわっていた。虹色の光はどこに見えず、白金の陽光が葉叢から差し込んでいる。聞こえるものは鳥のさえずりと小川の水音、風はなく木々の騒めきは聞こえなかった。

女の姿はどこにもなく、周囲には朽ちかけた小さな祠が連なっているだけだった。小山から降り川沿いの小道を歩いたが、何かの気配というものはなかった。

小さな家並みの間を歩いていくと、幾つかの祠が昨日見た時よりも、少しだけましな状態になっているような気がした。屋根の穴がふさがり、傾いでいた柱が真っ直ぐになっているように見えた。だが、本当にそうなのかはわからない。似たような祠は幾つもあり、どれがどれなのか、はっきり覚えているわけではなかった。

女の家の扉は閉まっていた。中から鍵がかかっているのか、手をかけても扉は開かなかった。女の名を呼ぼうとしたが、名前を聞かなかったことを思い出した。「おーい」と声をかけてみたが、応えはなかった。

石橋の袂に立つと、川の向こうの叢からもぞもぞと起き出す人々の姿があった。白い長衣に真正なる神の紋章をつけた者たちは、惚けたような顔つきであたりを見回し、自分の体を確かめるようにぎごちない手つきであちこちを触ったりしていた。

私の手には短剣しかなかった。橋の袂で身構えていると、起き上がった一人が言った。戦斧で襲いかかってきたウィワージという男だ。

「おお、生きている。これは水神リュヴェル様のお陰だ」

別の男が立ち上がった。短槍を突き入れてきた男だ。

「悪夢は終わったのか。古の夜の神ニュート様の御加護だ」

上半身を起こした北の海の勇士ダンジュートが寝ぼけ眼でうめいた。

「ああ、体中が痛い。だが、朝日を拝むことができた。ソールレ様、大いなる日輪の神に祈りを捧げよう」

イーテンから流れてきたらしい男ははっきりしない口調で何かの祈祷の文句をだらだらと続けていた。

目を覚ました男たちは、口々にそれぞれの神への感謝の言葉を口にした。ジェザスアーラの名を呼ぶ者はひとりもいなかった。

私は橋を渡り、彼らの間に歩み入った。奇妙なことに誰も私のことを覚えていないようで、皆、奇異なものを見るような目で私を見た。

最後に目を覚ましたのはルアグの僧正だった。彼はまだ手にしていた太鼓と桴を何か汚らわしいもののように放り投げた。そして私の姿を見ると、叢の中に膝をつき頭を地べたにすり付けた。

「大いなる古き神の兵士様、どうか我らの信心を受け入れ、我らに古き神々の恩寵をお与えください。我らは大いなる古き神のためにこの身を捧げましょう」

男は何度も叩頭し、昨夜とは別の神への信心の言葉を繰り返した。

「我らって、誰のことだ。君のお仲間はそれぞれ別々の神様に頭を垂れているようだが。それから僕はただの旅人だ。断じて神の兵隊などではない」

男は何を言われているのかよく理解できないようだった。

小島のまわりでは他にもずぶ濡れの幾人もの男たちが、様々な神の名を呼び、跪いたり頭を垂れたり手を合わせたりしていた。中には意味のわからないうめき声とも歌ともつかない声を発したり、手足をばらばらに動かして奇妙な踊りを踊っている者もあった。

川上には道はなく、私は小川を下ってアーヴェルの森を出た。もう一度誰かに道を尋ねないと、またどこか得体の知れない場所へ行くはめになるかもしれない。

寺院まで戻ると、前庭で僧侶が忙しそうに立ち働いていた。何か書かれた板切れを寺院の玄関に釘で打ちつけている。近づいてみると板切れには白い文字で「宿と食事」と書きつけられていた。足下には十字と偃月の紋章が打ち捨てられている。

「宗旨替えならぬ商売替えかね」

声をかけると僧侶は振り返り、私の姿を認めると、驚いて自分の指を金槌で打ちそうになった。

「ああ、神様とのお付き合いはもう勘弁だ。こっちの方が気楽でいい。なに、これまでも始終旅人を泊めてたから、同じようなもんだ。どうかね、もう一晩泊るかい。実は酒もあるんだ。物置に隠しておいたのさ」

昨日まで僧侶だった男は一日前とは打って変わってくだけた口調で言った。

「今に元僧正様たちが戻ってくるだろう。皆、ただ一つの神のことは忘れたらしい。酒が足りるといいがね」

「そうかい、奴ら命があったんだな。それじゃあ、村まで行って酒を仕入れとかにゃならんな」

元僧侶は何本か歯の抜けた口を開けて、笑った。

私は宿泊は遠慮して、遠回りだがアーヴェルの森には近づかない別の道を教えてもらった。歩き始めて薄青い空を見上げると、黒い鳥がアーヴェルの森と思しき方へ飛んでいった。