帝国の追っ手は三度ばかり斬り伏せた。帝都ハイナッシャグを破壊したあの事件の後、私はすぐに都を逃れ出たが、帝国は追っ手を差し向けたのだ。私は帝都大破壊に手を貸した重罪人ということになっているらしかった。

一度目、二度目の追っ手はその地の帝国の警邏らしき者たちだったが、三度目は違った。ティジューの街で襲いかかってきた三人組の男は、賞金稼ぎの荒くれ者だった。三人組を斬り捨ててから見た街の高札には、私のことが書いてあった。

曰く、東の大海の果てから来た男スナブ・ランケン、北狄トゥルゴルと結び帝都ハイナッシャグに大乱をもたらす。生きて捕えた者、首を取った者、罪人の生死を問わず賞金を与える。

賞金は優に何年も贅沢な暮らしができる額だった。高札にはご丁寧に私の絵姿まで描いてあった。異国人だからというわけなのか、やけに鼻と顎がとがった凶悪そうな目付きの男がそこにはいた。ありがたいことに人相書きとしてはあまり役に立ちそうになかった。

私は三人組の持ち物を次の街で売り払い、路銀の足しにした。矛と偃月刀はなかなか良い値で売れた。

街の名前はシェンズーといった。北に湖があり東には川、西には山が迫る小さな街だった。水面からは霧が立ち昇り、古びた静かな家並みを朧に包み込んでいた。

趣のある美しい街だったが、いささか寂れていた。街道筋ではあるものの、別の湖畔の街に今は賑わいが移っているらしかった。

それでも宿は何軒かあり、赤や黄の提灯を灯していた。泊まった古ぼけた宿は三階建てで、かつては相応に賑わっていたようだったが、今はひっそりとした佇まい、私には相応しい宿のように思えた。

夜霧漂う晩、二階の部屋で窓辺にもたれ、一人ラーオをすすっていると、無遠慮な大きな足音が聞こえた。足音は階段を上り、部屋の前の廊下を過ぎると、奥の階段から三階へ上っていった。

しばらくすると別の小さな足音が二度三度と行き来するのが聞こえた。野太い大きな男の声も聞こえた。後からの客は酒と女を所望しているようだった。

またしばらくすると、琴や鼓の音が聞こえてきて、いささか調子の外れた歌がそれに被さった。女の声が陽気な合の手を入れた。

歌の合間に廊下を行く小さな足音が聞こえたので、私は呼び止めた。格子造りの引き戸を開けて、空き徳利と皿を盆に載せた女中が顔を出した。

「御用で、お客さん」

「もう一本頼むよ。上が賑やかなんでね、もう少し飲みたくなった」

女中は下膨れの顔を上に向けて「あー」と言って、にやにやと笑った。

「まだまだこれからみたいですよ。俺は絶倫だから女は三人いないと駄目なんだ、とか言ってね。今に違う音で賑やかになりますよ」

「ふむ、違う音ね。景気のいいどこかの商人かい」

女中は丸い目をくりくりと動かし、三階の客のことをしゃべった。

「それがね、お客さん、何でも凄腕の剣客だって言うんだよ。賞金目当てに都で悪さをした何とかっていう男を追ってるんだってさ。まあ、自分で凄腕だとか絶倫だとか言ってるくらいだから、大したことはないだろうけどね」

剣の腕はともかく、絶倫の方はまんざら嘘でもないようだった。夜半過ぎまで、寝床や床が軋む音と女のよがり声、男の荒々しい声が聞こえてきた。

私は夜が明けると、朝霧の中、早々に宿を発った。三階は寝静まっているようだった。

二

シャンズーの街で手に入れた地図によれば、西側の山裾沿いに古い街道が通じているはずだった。私はそちらに足を進めた。しばらく行くと道は山への登り道となり、鬱蒼とした木々の間をさまようこととなった。

どこで道を間違えたのか、右手の木の間越しに見える湖は次第に遠くなり、古い街道の石畳も消え失せた。霧は日が高くなっても消えることなく、私は朦朧とした林の中を終日さまようこととなった。行く当てのある旅というわけではなかったが、この山の中で野宿はあまりありがたい話ではなかった。

夜が空ける前に絶倫男の寝込みを襲って首を掻き、逃げ出した方が得策だったのだろうか。そんな思いさえ頭を過った。

かろうじて続く細い道は、やがてあたりを竹林に囲まれるようになった。竹林の向うから差す日差しはぼんやりとして仄暗く、今が何時なのかさえ定かではなかった。

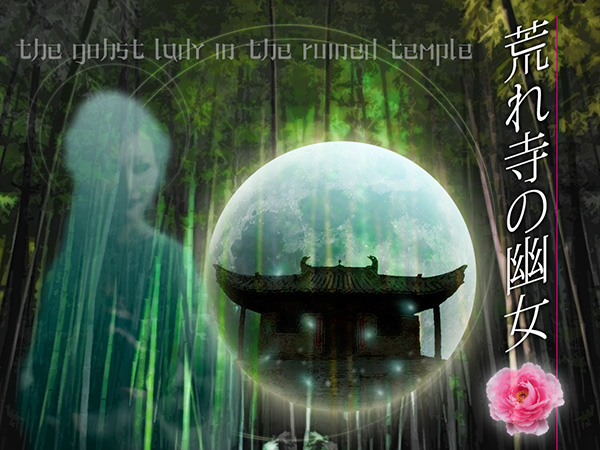

やがて竹林の先に建物が見えてきた。崩れかけた低い土塀に囲まれた一軒の堂宇だった。堂そのものも塀に負けず劣らず古びて朽ちかけていた。四隅が反り返った屋根はあちらこちらの瓦がはがれ落ち、壁板も抜けて中が垣間見える。かつてはアニャチの他の寺院同様に朱や黄、青、緑などで鮮やかに彩られていたのだろうが、今は風雨に曝されて色合いはほとんど消え失せていた。

近づくと、足元には石畳が残り、傾いだ門柱の下には、落ちて割れてしまった守護の獣らしきものの像があった。土塀で囲まれた境内には草が茂り、その合間に倒れた灯籠や小堂の残骸、庭園を形作っていたらしい大小の庭石などを見ることができた。

空はどんよりと曇り、霧のような霞のような白い紗幕がすべてを朦朧とした幻のように見せていた。

鳥の声もなく、風で竹林が囁くでもなく、辺りは全くの静寂に包まれていた。私は不意に疲れを感じた。堂の扉は半ば開いていた。格子模様の扉を引き開けて、私は堂の中に入った。破れた屋根や壁の隙間、鎧戸の壊れた窓から、ぼんやりとした光が入り込み、荒廃した堂内を照らし出していた。堂の内部は一つの大きな部屋になっており、床は石敷だが、中央には低い大きな木の壇があった。僧侶が祈祷に使ったであろう様々な祭器が散らばっていた。破れた鼓、弦の切れた鼓弓、文机、水を吸って膨れた教典、燭台、蝋燭、数珠、茣蓙、そういったものが、埃と蜘蛛の巣にまみれていた。

奥がもう一段高くなっており、その上に何体ものビュッタンの神像が並んでいた。中央にはビュッタンその人−ビュッタンは聖人であり神でもあるという−が男とも女ともつかない姿で、切れ長の目を半眼に開いて座っていた。両側には武将のような姿をした像、ふくよかな女性のような像、鳥や猿、犬などと混じりあった半獣半人の像などが並んでいる。いずれも元は金泥が塗られていたり、あるいは彩色が施されていたようだが、もはやほとんど剥げ落ちて黒ずんでいる。手足や装身具が欠け落ちている像もあった。

少なくとも数十年、あるいはもっと長い年月が、この寺が打ち捨てられてから経っていることは間違いない。

私はぼろぼろになった茣蓙の埃を払い、腰を下ろした。日はまだ暮れてはいないようだったが、ひどく疲れた気がした。背負いの袋を枕に横になると、もう眠気に逆らうことはできなかった。

三

どこからか美しい音色が聞こえてきた。胡弓の音のようだ。切なく儚げな旋律が揺蕩うように響く。微かな風が心地よく身を包み込む。仄かな甘い香りも漂ってきた。

目を開くと、女がいた。若竹のような色合いの薄物の長衣を重ね、艶やかな黒髪が背に流れている。女はこちらに背を向け胡弓を弾いていた。

日は暮れたのか、堂内は青い薄闇に包まれていた。月が昇っているのだろうか、屋根や壁の隙間から青白い光が差していた。

私が身を起こすと、女は気配に気がつき胡弓を弾く手を止めた。

「あら、起こしてしまいましたね。すみません」

女はこちらを見てそう言った。その声も楽の音のように滑らかで美しかった。

「いや、麗しい楽の音で目が覚めたんだ。ありがたいことさ」

女は口元を押さえて、僅かに笑った。楽の音も霞むような美しい女だった。ビュッタンの神像が生を得たかのような切れ長の黒い目が私を見ていた。中高な面立ちで、肌は乳のように白い。ほっそりとした指の長い手をのけると、小さな赤い唇が露になった。熟れた実のような唇はひどく扇情的に見えた。

「まあ、お上手なこと。このような荒れ寺にお泊まりの身とも思えませぬ」

女はまた口元を押さえて、小さな笑いを漏らした。

「君こそ、こんな荒れ果てた寺で何をしている。妙齢の婦人の来るところではあるまい」

女の切れ長の目の奥には、何か穏やかならざる光が一瞬宿ったように見えたが、それもすぐさま嬌笑の中に消え失せた。

「私は近くの村に住む者です。守る者もないこの寺に時折来ては、人の世から忘れられたあの世の者たちのために、楽の音を奏ずるのです」

女はそう言ってもう一度弓を取ると、しばし麗しの音律を奏でた。

物静かで、物悲しい音曲だったが、その音は心中にぼんやりとした炎をかき立てた。長い黒髪とともに薄絹に包まれた身を揺らしながら奏でる女の艶やかな姿が、音曲そのものとともに、私の心中に火を点した。

玄の響きが静かに消えると、私は女をかき抱いた。女は抗いもせず、むしろその時を待っていたかのように、細い腕を私の背に回し、薄絹の下の柔らかな体を押し付けてきた。私たちは互いの名も知らぬまま、歓を尽くした。

女はたおやかな姿態からは思いも寄らぬ激しさで私を求め、幾度となく身をのけ反らせ、悦びの声を荒れた堂宇に響かせた。

互いに幾度果てたのかよくわからない。深い眠りに落ちた後、目覚めると夜が明けたのか堂内は薄明かりが差している。女の姿は見当たらなかった。

一夜の幻のようにも思えたが、私の体にはまだ甘い女の肉の匂いが残っていた。身を起こそうとしたが、体は鉛のように重く、頭の芯が痺れているかのようで、半身を起こすこともできなかった。もう一度起きようとするとビュッタンの神像たちが堂内をぐるぐると周りながら奇妙な仕草で踊り始めた。気を失ったのか、もう一度眠り込んだのか、よくわからなかった。

次に目が覚めると、荒れ寺の中は闇に包まれていた。その中にぽつりと小さな明かりが灯った。淡い青緑の不可思議な色合いの明かりだ。明かりはゆらゆらと揺れながら次第に大きくなっていく。まるで夜道を灯火が近づいてくるかのようだ。だが、どこから? ここは山の廃寺の堂宇の中ではないのか。

青緑の明かりは大輪の花の描かれた手提げ灯籠だった。華奢な木の枠に淡い青竹色の薄紙が貼ってあるので、光が幽気じみた色に見えるらしい。

灯籠を下げて現れたのはあの女だった。片手に灯籠、もう片方の手には竹を編んだ籠を下げていた。女は艶然たる笑みを浮かべて、手にしたものを床に置き、腰を下ろした。

「さぞ、おなかが空いたと思いお料理をお持ちしました。地のものばかりでお口に合うかどうか」

女は竹籠の中から木や竹の箱に入った料理を取り出し並べた。幾つもの魚や肉の料理、山菜や芋、炊き上げた米の飯までが荒れ寺の蓆の上に並んだ。

女は白磁の徳利から薄白く濁った米の酒を小さな杯に注いだ。酒は甘く深い味がした。一口二口飲むと、まるでディコンを大杯いっぱい飲み干したかのような気分になった。

「君の名は何という? 僕はスナブ・ランケン、東の海の向うからの旅人だ」

ハイナッシャグを出て以来、用心を重ねて名前も出自も正しく述べたことは一度もなかったのに、すらすらと私は名前と素性を口に出していた。

「私のことはイェルーとお呼びください、ランケン様」

女はそう名乗ったが、その名前に何かの意味があるわけではなく、私の名にも意味はなかった。

私は久方ぶりに美味いものにありつき、美酒に酔った。イェルーは食事にも酒にもほとんど手を付けなかったが、そんなことを気にする心持ちにもならなかった。

竹籠の中身が空になると、私はイェルーにのしかかり、交わった。いや、イェルーが私の上に身を重ねたのかもしれない。どちらでも良いことだった。

イェルーと名乗る女は昨夜よりもなお激しく私を求め、私もまた果てしない精力を得たかのように、幾度となく彼女の熱い肉の中に一物を突き入れた。

四

どれほどの時間、交わったのか、さすがに疲れを感じた私は茣蓙の上にごろりと仰向けになった。その間にもイェルーはさも愛おしそうに私の体を撫でさすり、香しい汗の浮いた体を擦り寄せるのを忘れはしなかった。

突然、何かが倒れる音が堂内に響いた。身を起こすと、青白い灯籠の明かりの中、入口あたりに立っていた青銅の燭台が倒れているのが見えた。

倒れた燭台のすぐ後ろに誰かがいた。小さな悲鳴を上げるイェルーを背にかばい、私は反り身の剣を抜いた。

「誰だ!」

シェンズーの宿の絶倫男のことが頭に浮かんだが、人影は小柄で細い。

「お尋ね者、スナブ・ランケンだな! それにお前は……」

小柄な人影は灯明かりの中に姿を現した。薄汚れた黄土色の上下に手甲脚半、頭には鍔のない帽子を被り、背には小振りの背負子という姿は、修業中の道士といった雰囲気だ。だが、手に持つ杖は先に刃がついており、粗末だが革の胴鎧も身に付けている。

小さな引き締まった顔は、精悍だが、まだ若い。二十歳にもなっていないだろう。

若い道士は身軽に壇に飛び乗り、素早く杖を突き入れてきた。私は穂先を弾いて、反撃を加えようとしたが、相手は石突きで腹を突いてきた。横に避けて手首を押さえようとすると、向こう脛に蹴りが入った。ひどく痛い。

体勢が崩れそうになったが、横薙ぎに入ってきた刃をかわして杖を左腕で抱え込み、剣の柄でこめかみを打つと刺客は呻いて昏倒した。

私は杖−槍というべきか−を堂の隅に放り投げ、仰向けになっている敵の喉元に剣先を突きつけた。細い首には硝子か水晶の数珠が掛っていた。

「やれやれ、こんな若い坊主まで賞金稼ぎか」

襟元が乱れて、胴鎧の隙間から白い胸元が覗いていた。控えめな膨らみが見えた。

私は切っ先で数珠を持ち上げてみた。すると僧はかっと目を開き、刃も恐れず数珠を握り、早口で何か呪文のようなものを唱えた。透き通った数珠玉が青白く光ったように見えた。

背後でくぐもった悲鳴が聞こえた。イェルーの声だ。

「忌まわしき怨霊よ、退散せよ!」

道士は鋭い声でそう叫び、さらに呪文を重ねた。イェルーの悲鳴が大きくなった。振り向くと、私が肌を合わせた女はもやもやとした煙の塊に包まれて苦悶している。道士の方を見た青黒い瞳には恐怖と怒りのないまぜになった恐ろしい光が見えた。

イェルーは道士に向かって腕を突き出した。細い指の先が鋭く尖り、まるで骨が長く突き出したかのように見える。青白い煙に見え隠れする顔は鬼のような形相だった。とがった指先から薄紫の火花が散った。

次に悲鳴を上げたのは道士の方だった。数珠を握りしめて、短く「ああっ」と叫ぶ。私の下の小柄な体が、苦しげに身を捩った。だが、それでも道士は呪文を唱えるのは止めなかった。

その時、堂宇の壁の隙間から一条の光が差し込んできた。一筋の曙光を浴びたイェルーは、はっきりとした苦悶の叫びを漏らした。

女の形が見る間に崩れて煙となった。イェルーは青白い渦巻く煙の塊となって堂の外へと姿を消した。

視線を道士へ戻すと、もう数珠玉の光は消えていた。朝の薄明かりの中で、気の強そうな目がこちらを見ていた。

「剣をのけて、そこからどいてくれてもいいんじゃないか。私はお前の恩人だ」

お尋ね者として狙っていたのに、恩人とはどういうことかという気もしたが、とりあえず、私は剣を収めた。

朝日が白い胸乳にあたると、道士は開けた胸元に気づいて後ろを向き、着物を直し始めた。賞金稼ぎには向いていないようだ。

「女か」

身繕いがすんだ道士は振り向いてこちらをじろりと睨んだ。

「女ならどうした」

「どうもしないさ。女だろうが男だろうが、仕事は自由さ」

道士の表情が少しだけ緩んだ。

「お前はそう思うのか。東の大海の向うでは皆そうなのか」

「何だって?」

「仕事の話だ。海の向うでは女も男も好きな仕事ができるのかと訊いてるんだ」

「ふむ、まあ、そうだな。仕事によって事情はあるだろうがな。道士が女でも、賞金稼ぎの剣客が女でも、問題はない」

「そうか」

「君はどっちが望みなのかね、化け物退治の道士か、賞金稼ぎの剣客商売か」

女は何か答えかけたが、思い出したように腰帯から短剣を引き抜いた。

「帝都ハイナッシャグに大乱をもたらしたのはお前だな! 観念しろ!」

道士か剣客か知らないが、女は飛びかかってきた。身は軽く動きは素早いが、私もアニャチの武術家と何度も渡りあううちに、それなりに相手の動きは読めるようになっていた。何より彼女の腕は大したことはなかった。

女は短剣で斬りつけて私に隙を作り、刃のついた杖を手にしようというつもりらしかったが、私は彼女の手首を剣の腹で打って、短剣を手放させ、小柄な体を押さえ込んだ。

「くそ! 放せ!」

「少なくとも君は刺客には向かない。いい加減馬鹿な真似は止めておくことだ」

「うるさい! お前の知ったことか!」

「その数珠玉も人間相手には効かないんだろう。僕ももうくだらない斬り合いはうんざりなんだ。それにひどく疲れている。それぐらいにしておいてくれ」

彼女はまだしばらくばたばたと暴れていたが、私が腕を背中にねじりあげて、剣先を首に押し付けると、ようやく大人しくなった。

「あの女は亡霊だったのだろう。僕は君のおかげで助かったんだ。つまり、きみはお尋ね者のスナブ・ランケンを助けたんだ。もう、僕を狙う資格はないだろう」

「屁理屈をこねるな!」

唇を尖らせて怒る彼女の顔は、なかなか愛らしかった。

「あの女は異界のものかもしれないが、見ろ、この食べ物と酒はこの世のものだ。一献やろうじゃないか」

「お前は私を馬鹿にしているだろう! こう見えても高名なる降魔道士フェン・ドーミン師の家系に連なる……」

「くだらない話はやめろ。その降魔道士の一族が君を認めなかったから、こんなことをしてるんじゃないのか」

女は溜め息をつくと、急に体の力を抜いた。私は手の中の小鳥のような体を思わず抱きすくめた。

私と女は埃まみれの壇上に、残っていた料理と酒を広げて、夜明けの宴を始めた。女は幽霊の持ってきた食事など口に入れられるかと毒づいたが、腹が減っていたらしく私を毒味役にして、食べ始めた。

「僕はスナブ・ランケン、君の言う通り、東の大海の彼方サンジェリィからの旅人だ。アニャチに恨みがあったはずもないが、ハイナッシャグでは、やむを得ない事情であの大事にかかわることになった」

女はロウチャオと名乗った。ここからはかなり遠いクンタイという街の生まれ、幼い頃から通力の才があり、フェン・ドーミン一派の降魔師になろうとしたが、女の弟子はとらないと言われて、流浪の身となったという。

「私はあいつらを見返してやる。フェン・ドーミンよりも立派な降魔道士になってやるんだ」

そう言ってロウチャオは杯の酒を飲み干した。

「僕の首を狙うのも道士の修業の一つかね」

「そうさ、お前は帝都壊乱の大悪魔だからな」

ロウチャオは自嘲気味に笑った。

「皇帝も帝国もあまり評判は芳しくないようだが」

「私も嫌いだ。だが、食いぶちは稼がねばならない。それに、お前の首を取れば、評判にもなって箔がつくと思っただけさ」

「まだ僕を狙うつもりかい」

「ああ、油断したら首をもらうぜ」

ロウチャオは竹串を一本、指で弾いてこちらに飛ばしてみせた。私は手にした箸で打ち払った。

「やれやれだな」

「でも、まずはあの怨霊を退治するのが先だ」

「本業だからかね」

ロウチャオは少しだけ間をおいて答えた。

「あれは私の御先祖様だ」

「先祖代々僕に祟るつもりなのか。酷い話だ」

「お前は私に感謝しているのか? 私が今日ここに来なければ、お前はあの邪霊にとり殺される運命だったのだぞ。見ろ!」

道士は背負い籠の中から小振りの手鏡を取り出して私に突きつけた。

青ざめた、というよりは灰色染みた顔色をした男の顔がそこに映っていた。頬はこけ、目は落ちくぼみ深い隈がある。これが自分の顔かと思うとぞっとするものがあった。少し、人相書きに近づいたかもしれない。

「ふむ、なるほど。いや、ありがとう、礼を言うよ」

「ぼんやりした男だな。こんな荒れ寺にあんな女とは、おかしいと思わなかったのか」

「うむ、何しろいい女だったからね」

ロウチャオは小鼻にしわをつくり、呆れ顔で笑った。

「男はみんなそうだ。ちょっときれいな女や色気のある女を見るとすぐ騙される」

「まあ、そういうものさ。そういう君も充分に魅力的だよ。騙されても怨みはしないさ。ただ、槍でずぶりは遠慮したいが」

女道士はうんざりした様子で立ち上がった。

「大海の向うの男はみんなそういう戯れ言を言うのか。お前がハイナッシャグに大乱をもたらした男とは到底思えないな」

「僕が何かをしたわけじゃないさ。たまたま、かかわりを持ってしまっただけの話だ」

ロウチャオは一言「来い!」と言って、堂の外へ出て行った。私は彼女の後を追ったが、足はふらつき、陽光を浴びると頭がくらくらした。もう一晩イェルーと寝れば、永遠に目覚めることはなかったのかもしれない。

五

ロウチャオは寺の裏手へ生い茂る草をかき分けながら進んでいった。崩れた土塀に壊れた門があり、そこを抜けると叢の中に灰色の墓石が転がる墓地となった。まだ立っているものも幾つかはあったが、大方の墓石は倒れてひび割れ、苔生し、刻まれた名前も読み取り難いものとなっていた。

「あの女は何と名乗った」

私が彼女の名を告げると、ロウチャオは得心がいったかのように首肯いた。

「イェルー、そう、そういう名前だ。爺様から聞いたんだ。百年ばかり前、そういう名前の女が私の一族にいたのだ」

「君の曾お婆さんか何かかね」

「そこまでは知らない。その女は多情な女で娼婦を生業としていたが、一人の男に惚れて結婚の約束をしたのだ」

「その男に裏切られて、首でも括ったかい」

ロウチャオはむっとした顔で、草を押さえていた杖を放したので、私には棘だらけの草が押し寄せてきた。

「その男はイェルーの上で死んだ。イェルーが激しすぎたのか、男が弱かったのか……」

「それははっきりしているさ。イェルーが激しすぎたのさ」

横を向いた道士の頬が少し赤くなった。

「世を儚んだイェルーは湖に身を投げて死んだ。骸は湖の側のこの寺に葬られたが、彼女の念は死しても消えることはなく、葬られた寺を訪れる男を惑わしては……」

「死ぬまで目合いするというわけなんだね」

「まあ、そういうことだ。寺の僧も皆とり殺されて、無住の廃寺になったという話だ」

荒れた墓地の中に、目立つ墓があった。四角い墓石の銘は読み取れないが、その墓石の周りだけ草の丈が短い。イェルーは草の精気も吸い取るのだろうか。墓石の前にはぼろぼろになった手提げ灯籠の木枠が転がり、あたりの地面は掘り返したかのように土がむき出しになっていた。

「君は彼女がここに葬られているのを知っていたのか」

「寺の名前は伝わってはいないし、爺様の話だけだからな、どこまで信じていいかはわからなかった。こうしてお前を追って、この寺に行き着いたのもビュッタンのお導きだろう」

ロウチャオは数珠を手に取って、口の中で何か祈りの言葉を呟いた。

「気になっているんだが、その数珠にはどんなご霊験があるんだい」

道士は数珠玉を大事そうに胸元に収めた。

「これは爺様の形見だ。爺様は私の力を認めてくれて、これを残してくれた。邪霊を退けるアッサラの力が込められている。でも、親父様は数珠を古道具屋に、私を女郎屋に売ろうとした」

ロウチャオは背負い籠に括りつけてあった竹の鏝のような道具を手にして、墓石の前の地面を掘り始めた。

「坊さんが墓荒らしかい」

「あの女にとり殺されたくなかったなら、手伝え」

私とロウチャオはしばらく無言で墓を掘り返した。さして深くないところに朽ちかけた木の棺桶があった。蓋は簡単に外れた。中には骸骨が虚ろな笑みを浮かべて横たわっていた。ぼろぼろになった屍衣にはわずかに薄青い色が残っていた。

ロウチャオは数珠を握って、長々と呪文か経文のようなものを口中で唱えた。

私はイェルーのものらしい髑髏を見つめた。骨はまるで洗ったかのように奇妙にきれいだった。次第に白い骨がイェルーの滑らかな肌のように思えてくる。剥き出しの歯が作る虚ろな笑いが、赤い小さな唇からこぼれる艶っぽい笑みのように見えてくる。白い細い指が私を差し招き、どこからか甘い香りが漂ってくる……。

胸のあたりを強く突かれて、私は現に返った。ロウチャオの手が心の臓の上に置かれていた。

「死相というよりは女難の相だな。大海の向うにも神か何かはいるだろう。それに祈ったらどうだ」

「生憎とそういうものにはすがらない主義なんだ」

ロウチャオは胸の隠しから短冊を何枚か取り出した。粗い木版だろうか、剣を手にした何かの神像が刷り込まれている。道士は矢立てを取り出し、さらさらと何か書きつけた。角張ったアニャチの文字とは違うようだ。

一枚を髑髏の額に貼り付け、もう一枚を私の胸元に押し込んだ。鈍い痛みのようなものが一瞬胸に走った。

「アッサラの護符だ。悪霊を鎮め、お前を守ってくれるはずだ」

「効くのかい」

ロウチャオが答えるのに間があった。

「経文を唱えているのに、昼日中だというのに、お前を誘い込もうとした。相当に強い怨霊だろう。アッサラと私を信じるんだな」

アッサラとかいう神−なのだろうか−はともかく、修業中らしいロウチャオの御祓い師としての力量はどうなのだろうか。爺様の形見だという数珠玉にはそれなりの効能があるようだが。

私たちは墓を埋め戻し、寺に戻った。

「さて、これでこの寺とも幽霊ともお別れできるかね」

「駄目だ。夜まで待って、邪霊を封じ込めることができたか、確かめる。経文とお札が効かなければ、どこまでもあの怨霊が追ってくるぞ」

「やれやれ、出てきたら君があの世に送ってくれるのかい」

ロウチャオの答えは短いものだった。

「多分ね」

彼女は、少なくとも正直な人間ではあるらしかった。

六

昨夜の疲れと墓掘りの疲れが重なって、私はひどく眠かった。ロウチャオはお札を書いたり、呪文を唱えたり、色々と忙しいようだったが、私は茣蓙の上に寝転がると眠りに落ちた。

気配を感じて目を開くと、ロウチャオが私の上にいた。右手に何か持っている。

「何だ?」

私は思わず彼女の手首を強く握った。

「痛い!」

ロウチャオが取り落としたのは矢立ての筆だった。濡れた穂先が額にあたった。

「何をしているんだ」

「呪文を書くんだよ。アッサラの悪霊祓いの呪文だ」

見れば堂宇の中には、扉や窓を主にしてあちらこちらに短冊型の護符が貼り付けてある。祭器や机、燭台などもきちんと置きなおされ、書見台には教典が載っていた。蝋燭にも火が点り、日暮れ時なのだろう、薄暗い堂内を照らしていた。

「準備は整った。後はお前の体に呪文を書くだけだ」

どうやら墓に施してきた術には、あまり自信がないようだった。

「わかった、わかったよ」

ロウチャオは筆を持ち直して私の額と両頬に何やら書きつけた。穂先の感触がこそばゆい。細い喉と紅も引かない唇が間近にあって、私はそっと触れたい気持ちに駆られた。

「服を脱いでくれ」

ロウチャオは筆に墨を付け直しながら、そう言った。

「体にも書かなくちゃなんだよ」

「そうか」

私は腰帯を緩めて、上半身を開けた。ロウチャオは左の胸−心の臓のあたり−にぐにゃぐにゃとした蛇のような文字を書いた。鍔なしの小さな帽子の中の髪の匂いが漂ってきた。短く刈っているわけではなく、固く結って帽子に収めているらしい。

「背中もだ」

私が後ろを向くと、女は小さく息を呑んだ。

「この傷は?」

「ああ、ハイナッシャグでの騒ぎの時の傷だ。随分痕が残っているかい」

「うむ、ちょっとな。すぐに手当てをしなかったのか」

「何かと忙しかったんだよ」

ロウチャオは背中に呪文を書きつける前に、懐中から薬を取り出して塗ってくれた。ひんやりとした感触が気持ちよかったが、すぐにかっと熱くなった。

「少しは増しになるだろう。爺様伝来の傷薬だ」

「ありがとう。爺様に感謝かな」

「私にだよ」

背中に呪文を書き終わると、ロウチャオは少し言い難そうに「もう少しで終わりだ」と言った。

「次はどこだい」

ロウチャオは目を伏せて私の下半身を見たので、私は袴の止め紐を緩め始めた。

「いや、もう良い。これで充分だろう」

「そうかい。どちらかと言うと、こっちの方が大事な気がするが……」

「いいんだ。もう充分効能がある」

頬を赤らめたロウチャオは随分愛らしく見えた。怨霊の事情を思えば、いささか不安も感じたが、それ以上何か言うのは止めておいた。

日は沈み、寺の中は何本かの蝋燭だけが照らすようになった。橙色の灯火に照らされたロウチャオの小作りな横顔は、女とも男ともつかない美しさがあった。壇上のビュッタンの像にも通ずる端正な美貌だった。

「彼女は来ると思うか」

「お前は来て欲しいと思っているのか」

「ふむ、イェルーが魅力的なのは間違いないがね、命を獲られるのは勘弁して欲しいな」

「何を勝手なことを言っている」

「それはそうだな」

しばらく黙って灯火を見つめていると、草原をかき分ける音が聞こえてきた。野太い男の声が何か不満げな台詞を吐いていた。

「くそ、なんだこの山道は! 獣しか通うものはないのか。お尋ね者め、こんなところまで逃げ込みおって! 見つけたら只ではすまさん!」

聞き覚えのある声だった。シェンズーの宿で女三人を相手にしていた絶倫男に間違いなかった。私は蝋燭を吹き消し、ロウチャオを引っぱって、並んだ神像の影に隠れた。

「何をする!」

「騒がないでくれ。あれは君のご同業、僕を狙っている賞金稼ぎだ」

私はシェンズーの宿での件をかいつまんで話した。

「ああ、それはジンゲンだな」

「何者だ、そいつは」

「知らないのか、高名な剣客さ。お尋ね者を捕えたり殺したり、隊商の護衛なんかもやっている。腕は立つと評判だが、女好きで精力自慢でも有名さ。どこぞの街の遊廓で女郎を総揚げして三日三晩騒いだって話だ」

「下手すれば、君もその一人になってたのか」

ロウチャオはいきなり私の脇腹をつねった。

「一々、お前は腹が立つ。あんな獣に身を任せるなら、舌を噛んで死ぬ」

ジンゲンという刺客は街の宿であろうが山の廃寺であろうが、自分を変えるつもりはないようだった。大きな音をたてて堂宇の扉を開け、中には入り込んできた。ロウチャオが貼ったお札が破れてひらひらと飛んだが、気づかないようだった。

「あっ!」

ロウチャオが叫びそうになったので、私は慌てて彼女の口を掌でふさいだ。唇は湿って柔らかだった。

「何枚も護符は貼ってあるじゃないか」

「駄目なんだ。一枚でも剥がされれば結界が破れて、そこから邪霊は入ってくる」

無論、ジンゲンがそんなことを気にするはずはなかった。

「ふん、気分の悪くなる荒れ寺だな。ほう、蝋燭の燃えていた臭いがする。ふふん、おい、スナブ・ランケンとやら! この寺に隠れているのか! 観念して出てこい! このジンゲン様がお前の首をちょんぎって、新帝陛下に捧げ奉るのだ! 異国から来たお尋ね者スナブ・ランケン、姿を現せ!」

ジンゲンは言うだけ言うと、私が消した蝋燭に火を点した。朱の光に浮かび上がった男の姿が、あまりに想像通りなので私は声を潜めて苦笑した。

角張った顔は伸びた黒髭で縁取られ、髪は頭頂で一つに結い上げられている。大きな獅子鼻、毛虫のような眉、黒目がちのぎょろりとした目、口は顔の半分を占めているかのようだ。黒っぽい鎧に身を固め、手には幅広の長剣、鉄鋲を打った兜に背には丸盾も背負っていた。丈はあまりないが、手足も胴も太い、屈強そうな体つきだった。

「ふうむ、確かに精力ありそうには見えるね。どうだい、ああいう男は」

ロウチャオが思い切り向こう脛を蹴ったので、私は思わず声を上げそうになった。

「ふざけるな!」

ジンゲンは手燭で堂内のあちこちを照らして、私を捜した。

「荒れ寺にしては、妙に整っているな。それにどうも女の匂いがする。いや、男と女の匂いか。スナブ・ランケン! 女を連れ込んでいるのか! 大した奴だな! 隠れていないで出てこい、女は俺が引き受けよう!」

賞金稼ぎは一人で笑いながら、私たちの隠れている神像の方へ近づいてきた。

「君も刺客だろう。あいつと組んで僕を斬るかい?」

ロンチャオは今度は二の腕をつねった。乱暴な女だ。

「誰があんな奴と!」

「そうかい、じゃあ、取りあえず敵は一人だな」

私は像の影から立ち上がり、剣を抜いた。

「僕をお捜しかね」

「やっ! 貴様が帝都を乱した大罪人か! 観念して素っ首差し出せ!」

ジンゲンは大袈裟な身振りも加えて大仰な台詞を吐いた。田舎芝居の役者にでもなった方がいいかもしれない。

「騒がしい男だな。寺では静かにするものだろう」

「何を小癪なことを! はっ、もう観念して経文を書いたのか。その首は俺様が頂く。用無しの胴はおあつらえ向き、この荒れ寺の墓に埋めてやるわ!」

この寺の墓に眠ることになったら、死んでもイェルーと交わり続けることになるのだろうか。

「よくここがわかったな。鼻が利くからか」

「貴様らしき男を見かけたと、麓で猟師に聞いたのよ。このジンゲン様から逃れられると思ったら、大間違いだ」

剣客だという男は私の嫌みに気づかなかったようだ。

「女もいるだろう! 女を出せ! 俺がいいようにしてやるぜ!」

「お前の好きになるくらいなら、犬にでも身を任せるわ! 鼻が利くのは同じだろう」

ロウチャオが飛び出してきてそう叫んだ。

「ほうほう、これは可愛らしい道士様だ。良いぞ、俺は気の強い女も大好きだ! 年端の行かぬ娘もな」

ロウチャオはジンゲンの台詞の終わるか終わらぬうちに飛びかかった。一気に跳躍して距離を詰め、杖に擬した短槍を突き入れる。

ジンゲンの動きは見かけに似合わず俊敏だった。さっとロウチャオの刃をかわすと、左手で女の腕を打ち、怯んだ隙に首に手を回して押さえつける。

「こんな鎧など脱いでしまえ! ごわごわした僧衣もだ。お前には絹の着物を買ってやるぞ!」

ジンゲンはロウチャオの胴鎧を止めていた紐を器用に長剣の先で切った。鎧の前半分が落ちそうになり、控えめな胸の膨らみが露になる。

「色惚けが!」

ロウチャオはまだ手にしていた槍でジンゲンの喉を突こうとしたが、男はそれをかわして剣を持った手で女の首筋を殴りつけた。

斬り合いにうんざりしていた私の気持ちは、どこかへ消し飛んだ。反り身の刃をジンゲンの頭に叩き込もうとすると、奴はロウチャオを盾にかわそうとした。

私はがら空きになった奴の足へ斬りつけた。自称剣客は道士を突き飛ばし、自らは横に転げて私の剣をかわした。飛び込んできた女を抱きとめる間に、敵は体勢を立て直した。

「大事ないか!」

「意外と優しい色男だな」

首の傷は血が滲んでいるだけだったが、どこか壺を突かれたのか、ロウチャオはぐったりとしていた。

私はロウチャオを壇の奥に寝かせると、刺客に向き直った。剣は大振りだが、動きは素早く、膂力もある。

「その小娘はお前を料理した後、じっくり味わうこととしよう。覚悟!」

一々何か言わないと仕掛けられないのだろうか。私は取りあわずに、奴に斬り掛かった。二手、三手と刃を交える。せっかく、ロウチャオがきれいにした堂内は、また滅茶苦茶になったが、仕方あるまい。

何手目かに、私は奴の打ち込みを避け切れずに、胴を打たれて神像の列に倒れ込んだ。剣の腹で打たれたので、死にはしなかったが、息が詰まった。おまけにビュッタンの像が倒れてきて、ひどく頭を打った。

「見ろ! ビュッタンもあの世で貴様の悪行を御覧になってお出でなのだ!」

私の悪行を見ていたのなら、皇帝の悪行も見逃すはずはあるまい。色々と寺院に奉納すると大目に見てもらえるのかもしれない。

「ランケン!」

ロウチャオが飛び出してくるのが、ビュッタンの何本目かの腕越しに見えた。首が妙な角度に曲がっていて滑稽にも見えたが、表情は真剣だった。

苦しげな体勢ながら、短槍を素早く何度も突き入れる。ジンゲンは長剣で穂先を難なくさばき、余裕の構えだ。

「ほう、小娘、なかなかの気合だな。それだけ動ければ、さぞ床でも具合がいいだろう」

「他に考えることはないのか!」

ロウチャオは怒りに任せて大きく槍を突き入れた。だが、それはジンゲンの思う壺だった。大きな音がして、槍の柄が折れた。髭面の男は剣の柄で女の腹に一撃を加えると、倒れたロウチャオから落ちかかっていた胴鎧を剥ぎ取った。

「どれ、ちょっと味見をしてしんぜよう」

ジンゲンは下卑た笑いをあげて、ロウチャオの服の胸元を広げようとした。私は立ち上がろうとしたが、何本もある神像の腕が絡みあい、もう一体が倒れてきて、壇上に組み伏せられてしまった。不信心が祟っているのだろか。

七

「何をする! 外道め!」

ロウチャオは叫び、手足をばたばたさせて暴れたが、ジンゲンの剛力を逃れることはできなかった。

「ほうほう、なかなか可愛らしい乳だ」

ロウチャオが悲鳴を上げた。

その時、何か別の音が聞こえてきた。女の悲鳴にも男の下品な笑いにも遮られることなく、不可思議な楽の音が響いた。

聞き覚えのある切ない旋律が闇の中から聞こえてくる。細く引きずるような儚い胡弓の音だ。

ジンゲンが破った堂の扉の向うに淡い青緑の灯が見えた。大輪の花が咲く手提げ灯籠が静かに揺れている。

また別の光が起こった。青白い仄かな光が堂のあちこちで燃えている。ロウチャオが貼り付けたお札が燐光を帯びて燃えているのだ。

私は思わず自分の額に手をやった。熱さは感じなかったが、胸に書かれた経文もまた青白い光を放って燃えていた。

やがて堂宇の入口に青緑の光を放つ灯籠を提げた女の姿が現れた。イェルーは胡弓は持っていなかった。見れば、堂の中の半ば朽ちた楽器の切れた玄がいつの間にかつながり、弾き手もなしに震えて音を出しているのだった。

さしもの武骨者もこの幽玄の美女の現れには、すぐに言葉がでないようだった。

「あら、今宵はまた随分と逞しいお方がお出でなのですね」

イェルーは優雅な仕草で口元を隠しながら、淫らがましい笑いを漏らした。

「そんな小娘の相手などなさるより、私と旨酒を酌み交わしましょう」

女が手にした灯籠を置くと、いつの間にかもう片方の手には竹籠が現れた。蓋の隙間に徳利や料理が見える。

ジンゲンはようやく我に返ったように口を開いた。

「おう、これはこんな荒れ寺には似合わぬ何と美しい女性だ。こんなところで何をしているのだ」

「はい、私は麓の村に住む者です。祈りを捧げてくれる僧侶もない寂しいあの世の者のために、時折こうしてやってきては、供物を捧げ祈りをあげているのです」

イェルーは若竹色の着物の裾から青白い足をちらちらと見せながら、壇の上に酒と肴を並べ始めた。ジンゲンはもはやロウチャオのことも私のことも忘れたかのようにふらふらと立ち上がり、幽女の方へ近づいていく。

「ほほう、そうか、それは信心深いことだ」

私もやっとビュッタン神の何本もの腕から解放されて、痛む頭を押さえて、ロウチャオの元へと歩み寄った。女道士は慌てて開けた胸元を押さえて立ち上がった。

「無事か」

「今ごろ何をやっているんだ! あいつに犯されたら舌を噛んで死んでいるところだ!」

「しっ、あまり大声は出さない方がいい。せっかくのいい雰囲気が台無しになる」

ジンゲンの猪首にはイェルーの白い腕が絡みつき、緑の繻子の帯も解かれている。絶倫を自称する男は、自分の鎧の紐をもどかしく解こうとしていた。

「ああ、逞しいお方、今宵の出会いはきっと冥府の神々のお引き合わせに違いありませんわ」

「おおう、愛い奴じゃ。そうとも、お前のような美しい女性に、こんなところで引き合わせてくださるとは、あの世の神もなかなか洒落たことをしなさるものだ」

髭面の剣客は上機嫌だったが、自分の言葉の意味をわかっているのかは疑問だった。

「ああ、うれしい、こんなお方と出会えるなんて」

どんな脱ぎ方をしたのか、もうイェルーは一糸まとわぬ姿となり、肉付きのよい股を男の太い胴に絡ませている。妙な音がして、ジンゲンの鎧はばらばらになって壇上に落ちた。見えない手が鎖帷子や襯衣を剥ぎ取っていく。

「ああ、儂もじゃ、諸国を旅して星の数ほどの女と褥を共にしたが、お前のような女とはついぞ出会ったことはない」

ジンゲンの言葉は感極まって泣いているかのようにさえ、聞こえた。

「いつまで見ているつもり」

ロウチャオが肘で私を突いた。

「ふむ、僕もああいう感じだったのかい」

「男はみんな同じよ」

私たちは手早く荷物をかき集めて、堂から外に出た。最後に見た時にはジンゲンもイェルーも全裸になり、男は女の足を押し広げて挑みかかっていた。幽女は荒い、艶っぽい息を吐いていた。堂を出る時、切れ長の黒い瞳がこちらを見て、微かな笑みを浮かべたような気がした。

八

堂の外に出ると、月光が薄青い光で草生す境内を照らしていた。虫のすだく音や夜鳥の鳴く声に混じって、幽女の歓喜の声と絶倫男のいささか苦しげな声が聞こえてきた。

私たちは月明かりを頼りに夜道を下った。しばらく降りると、冴えた月の光に照らされた湖が見えてきた。私たちは湖畔の小道を歩いた。

「あの女、寺を出る時、私の方を見て笑った」

「いい男を宛てがってくれてありがたいってことかね」

「お前になんか、私は退治されないって、ことだろう」

イェルーが私にも笑いかけたように見えたことは、黙っていた。私かロウチャオか、あるいは二人とも幻を見たのかもしれない。そんなことはわからない。

少し歩くと湖の岸辺に渡し守の小屋があった。私たちはそこで互いの傷の手当てなどをした。

「さて、どうするかね。まだ僕の首を取るつもりかい」

ロウチャオは少しうんざりしたような顔で答えた。

「お前は私を助けようとしてくれたからな。見逃しておいてやるさ」

「そりゃあ、ありがたい。御祓いの方はどうする?」

ロウチャオは胸の数珠を握って、青く光る湖面をしばし見ていたが、振り向くと言った。

「悔しいけど、今は無理だ。あの時、朝日が差し込んでこなければ、お前も私もどうなっていたかわからない。御札も呪文も簡単に燃やされてしまった。あの男が扉を破らなくても、あいつは入ってきただろう」

そうだとすると、結局、私はジンゲンに助けられたようなものなのだろうか。いや、イェルーが見逃してくれたと言うべきか。

「修業を積んで、いつかあの女を冥府に送ってやるさ。それまではあの男にお相手してもらおう」

ロウチャオはそう言って笑った。絶倫男の精気は、果たしていつまで持つものだろうか。

その夜、私たちはどちらからともなく手を握りあい、交わった。ロウチャオはどうやら男と寝るのは初めてのようだった。月光を浴びて悦楽に酔う彼女の姿は美しかった。

イェルーの艶やかな肉の幻が、ロウチャオのほっそりとした肢体に、時折重なって見えるような気がした。夜毎、歓を尽くしているのならば、この世をさまよう幽鬼のままでも良いのではないか。私はぼんやりとそんなことを思いながら、ロウチャオの体を抱きしめた。