|

|

|

|

|

信玄が陣中で信仰したという武田不動尊。

|

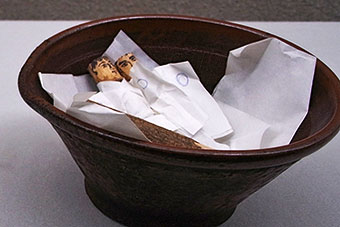

信繁の轡やら烏帽子屋やら鉄扇やら。右上の鶴の卵の杯は、信玄と信繁の最後の杯とか。 | 右側は駝鳥の卵で、真田家の床飾り。 |

|

|

|

| 鎧の下着と信繁の刀。刀は戦で半分に折れたもの。 | 典厩寺近くの槌井神社。すぐ裏は千曲川。 | 峠の釜めしのおぎのやの巨大なレストランがあったので昼食。何と駅弁の峠の釜めしがそのまま出てきました。 |

|

|

|

| 峠の釜めしの顔出し。何が何だか。 | 赤川神社の跡には1927年に建てられた川中島合戦の鎮魂歌碑があります。1561年の合戦では死者八千人、川が三日三晩血で赤く染まったとか。 | 川中島古戦場史跡公園に立つ佐久間象山の像。江戸後期の洋学者、松代藩士。 |

|

|

|

| 八幡社。あたりを八幡原といい、武田信玄が陣を敷いた地。 | 八幡社の旧社殿。平安中期に創建。 | ここにもどんど焼きの準備が。博物館に入って出てきたら、もう燃やされた後でした。 |

|

|

|

| 首塚。武田方の高坂弾正が敵味方の区別なく死者を葬った塚の一つ。謙信は感激して塩を送り、「敵に塩を送る」という言葉が生まれたとか。 | 八幡社の現社殿。 | 執念の石。武田軍の原大隅が謙信を取り逃がした無念に槍で突き通したという石。 |

|

|

|

| 逆槐(さかさえんじゅ)。武田軍が土塁の土留めに逆さに打ち込んだ槐が芽を出し成長したものだそうで。 | 三太刀七太刀之跡。信玄謙信一騎打ちの時、謙信は三太刀打ち込み、受けた信玄の軍配には七ヵ所刀の傷跡があったことから。 | 公園内にある長野市立博物館。 |

|

|

|

| 博物館にあった竹原笹塚古墳の合掌形石室の模型。朝鮮半島からの渡来人によるものという説あり。 | 飯綱権現の像。いろいろ入り交じって生み出された神仏習合の神。これは松代の永福寺のもの。 | 大岡村芦丿尻の道祖神。1月7日にしめ飾りを持ち寄り、石の道祖神に被せてこういう顔を作るのだそうです。 |

|

|

|

| 善光寺のお祭りの山車。1793年のもの。 | 明治の始めの神霊散という薬の看板。 | 小正月のツクリモノの企画展をやっていました。左はオンマラ、右はオソソ。わかりやすいですね。 |

|

|

|

| ドウロクジンという男女の道祖神人形。これは新婚夫婦が作り、子宝を祈るもの。 | 大根。他にも米俵や稲穂などもありました。 | 絵馬。何とも言えない味わいあり。上の逆さになっているのは、版画の牛。 |