|

|

|

|

|

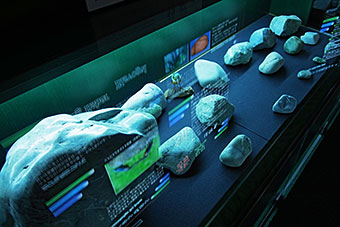

方解石。紫外線を当てると紫色に光ります。私の作品のよう(笑)。

|

ヒスイ輝石岩。姫川の支流、小滝川ヒスイ峡産。7000年前の縄文時代から始まるヒスイ文化は世界最古とか。 | ヒスイいろいろ。北海道から九州まで、糸魚川産のヒスイの勾玉などが流通していたというのは驚き。 |

|

|

|

| フォッサマグナミュージアムとなりの長者ケ原考古館前の縄文式土器のモニュメント。ヒスイ加工もしていた縄文遺跡。遺跡公園は冬は雪の下。 | ここにも奴奈川姫。奈良時代になるとヒスイは忘れ去られ、昭和十三年に再発見されるまで、日本にヒスイの産地はないとされていたというのも不思議な話。 | バスで市街地に戻り、谷村美術館へ。建築家村野藤吾の手になる建物。これは模型。 |

|

|

|

| 谷村美術館。彫刻家澤田政廣の仏像彫刻を展示するための美術館。十点の作品、それぞれに合わせたスペースが設計されています。 | これは回廊の部分。敦煌の遺跡がインスピレーションの元になっているとか。 | 建物裏手には顔がありました。 |

|

|

|

| 左側から見た谷村美術館。内部は不思議な柔らかい光に包まれた素晴らしい空間。もちろん彫刻も。 | 財政難で二年間閉館していたそうですが、市民の要望により市の助成を受けて2011年に再開。糸魚川を訪れたときはぜひ、お立寄を。 | 休憩所にはヒスイのテーブルが置かれていました。 |

|

|

|

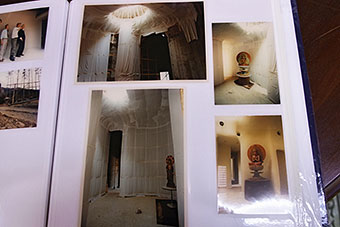

| 庭園は玉翠園と名付けられた日本庭園。近くに翡翠園という別の庭園もありますが、冬はお休み。きれいな南天。 | 建設時の写真です。一部屋一部屋、作品に合わせて設計されています。設計者の村野藤吾は当時92歳。93歳で亡くなり、この建物が遺作です。 | 庭園に置かれた自然石の大観音像。90トンあるそうな。 |

|

|

|

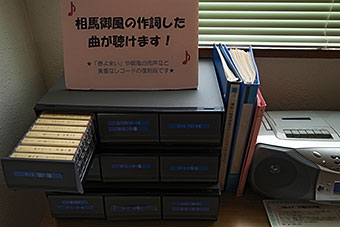

| 天津神社近くのなかしまというお店で食べたブラック焼きそばは、さらに真っ黒。微妙にソースの味もしました。 | 糸魚川歴史民俗資料館(相馬御風記念館)では、御風の作詞した曲を聴くことができました。が、カセットテープというのは、ちょっとすごいかな。 | 暖房が入ってなくて、お手製の湯たんぽを受付で貸してくれました。長者ケ原考古館、谷村美術館と三つ続けて暖房無しで、かなりつらい。 |

|

|

|

| 糸魚川歴史民俗資料館。相馬御風は奴奈川姫伝説からヒスイの存在を示唆したにもかかわらず、その後は沈黙を守ったという謎あり。 | 糸魚川小学校に展示されているC12。大糸線で36年も働いた機関車。駅には煉瓦の機関庫や転車台がありましたが、新幹線工事で取り壊されてしまいました。 | 駅で売っていたいのやの牛乳パンです。 |